原題:一個在城市化過程中幸存的村莊:小村故事2009-2015

這些照片是關于一個在瘋狂城市化過程中暫時幸存下來的村莊的檔案。

進入新千年,城市開始在滇池東岸的土地上瘋狂擴張。隨著廣福路、昆洛路等主干道的修通,資本蜂擁而至。不到十年的時間,沿途村落的土地幾乎全部被征收,用于地產開發和招商引資。本是昆明市菜籃子的滇池東岸平原發生著巨變。生活于此的人們將是這片土地上的最后一代農民,同時也將成為第一代城市居民。

在挖掘機被燒毀的半年后,仍然被擱置在原地。村民們說,將來村莊保住,這就是一個現成的紀念碑。

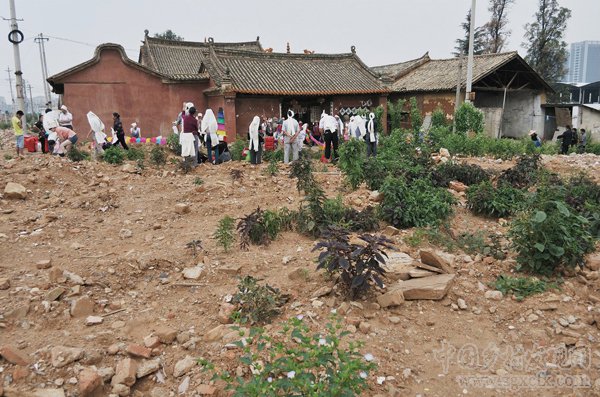

2010年,更大的悲劇轟然降臨。5月末,昆洛路沿線的塔密、白塔、照西、金牌、五臘、小村等幾個村子突然面臨著被徹底拆除的命運。因為即將進行新一輪的商業開發,幾萬居民,一夜之間面臨著失去世代居住的故土家園的慘境。短短幾個月時間,曾經的村落變成了狼藉的廢墟,唯余村廟矗立荒原。上了年紀的老人無以為家,只能在這最后的避難所里艱難支撐。當我第一次走進這些寺廟,老人們圍住我,問我什么時候可以建起回遷房。我無法回答。

小村的村民們一度自己組織起來,協同抵抗拆遷。他們推選出六位村民代表進行協調組織,每天通報進展并普及法律,將全國各地違法拆遷的案例報道貼在村口的墻壁上。

小村在此時卻成為了一個異數:她是唯一一個在這次浩劫中堅持至今的村子。這與小村新村的存在密不可分。小村之前在廣福路、新亞洲體育城、昆洛路和中豪集團的新螺螄灣商貿城一期等一系列工程中,失去了所有的耕地。作為談判的籌碼,政府劃給小村一塊宅基地,而村民們也利用之前的征地補償款和一部分的銀行貸款,按照城市小區的規劃,修建起了自己的新村。這是一個有著完善規劃的新村,有著很好的綠化,有著接入市政下水的下水系統,甚至還安裝了眾多攝像頭。小村的每戶人都建起一棟新房,按各家的承受能力,普遍修造了5層到7層。除了自家居住的一層或兩層,其他的均可出租,這樣失地之后的生計就有了著落。新村07年開始建設,在10年初基本建好。而正在此時,拆遷降臨。小村村民們為了保衛自己建設的家園,和入侵者展開了斗爭。為了逼村民就范,拆遷方威逼利誘,半夜砸窗,放火,剪電線,甚至連村里的寺廟也沒放過。

從拆遷開始,這些動蕩的村莊中”正常死亡“的老人大概是以往普通年份的兩三倍。當地的習俗是老人死后需要繞村一周才能下葬,而這些被拆除村莊的逝者只能被抬著穿過廢墟,再在剩下的村廟中超度。

在沖突最激烈的7月1日,數百名手持鋼筋的暴徒沖進村里,打砸店鋪,甚至有一位阻攔的村民的眼睛也被打瞎。但因為村民的持續抵抗,也由于一些有影響力的媒體的介入,明面上的暴力終于被制止,而小村至今仍然在堅持。在這個抵抗的過程中,村民重新開始學習法律,政策,學習如何作為一位公民來爭取自己的權利,如何在國家的視角下發出自己抵抗的聲音。或許這是無奈現實中少數讓人欣慰的事。

時至今日,在村民的抵制下,小村新村已經得到政府允諾而得以保留,但老村的命運卻依然懸而未決。村民們與北京大學社會學系、云南大學城市規劃學院等機構合作,試圖在保留老村村落格局和社區完整性的同時,引進開發商,對老村進行現代化改造,實現村民和開發商的雙贏。這即有別于當下政府以現代化為名土地財政為實的掠奪式開發,同時又不是簡單的試圖保留傳統的生活方式。

我的照片就是在為這樣一群不愿意與唯一正確的現代主義共謀,想要尋找屬于自己的發展道路的村民們樹碑立傳。它們是這個村子在此時此刻的切片,屬于一個一個有名有姓有血有肉的個體。當若干年后回望這個時代時,我們會知道有這樣一個村子,在這里有這樣一群人,他們如何走到了今天,又將做出什么樣的選擇。

序章

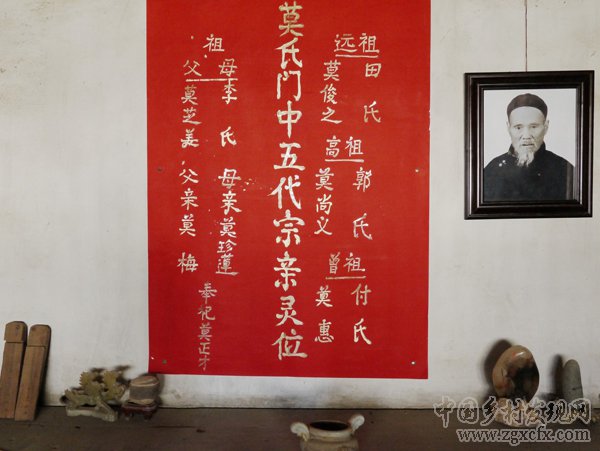

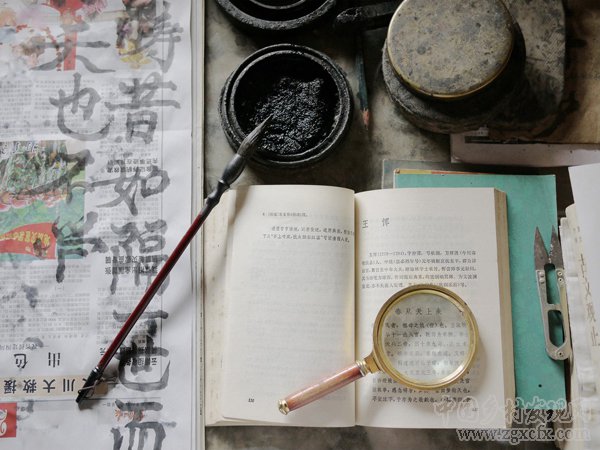

莫正才是小村中的長者和學問人,他讀很多古籍,寫一手好毛筆字。莫正才的祖父是清末民初有名的鄉紳莫惠,這個家族的歷史幾乎和村子本身一樣久遠。據記載,小村是數百年前明朝時從大村里分出來的,這里的居民都是當年彝族支系子君人的后代。如今,莫正才獨自居住在小村所存不多的一所“一顆印”老屋中,這所老屋已有一百六十多年歷史,天井中草木蔥蔥,兩窩蜜蜂嗡嗡。

從莫正才家的窗戶望向天井。這種“一顆印”結構的老屋是滇中民居的經典樣式。然而,隨著城市的擴張和村落的消失,如今在滇池東岸已所剩無幾。

莫正才家的祖先牌位。

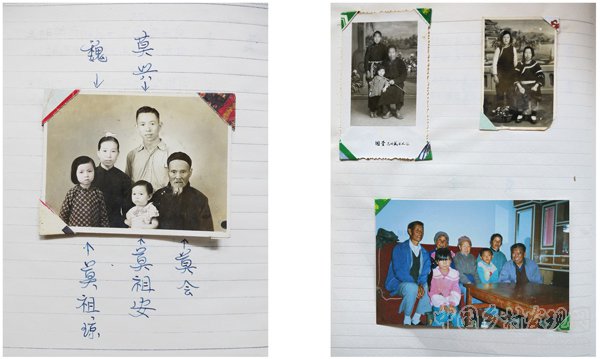

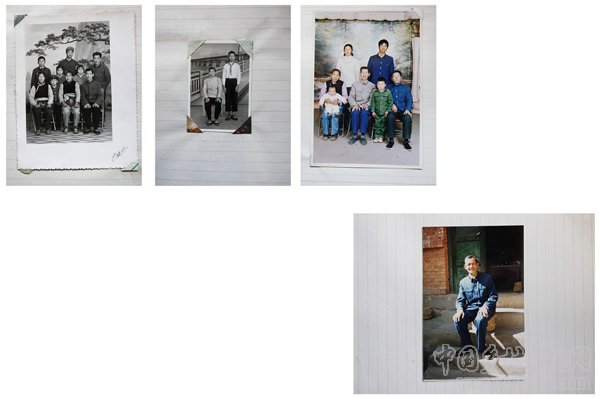

莫正才家譜中的照片。

莫正才每日閱讀古籍,習寫毛筆字。

陽光透過老屋的窗欞灑入。

第一章

新世紀初,昆明城市蔓延,新建的小區逼近著滇池東岸的濕地。

莊稼人的馬車和穿越滇池東岸濕地的道路。

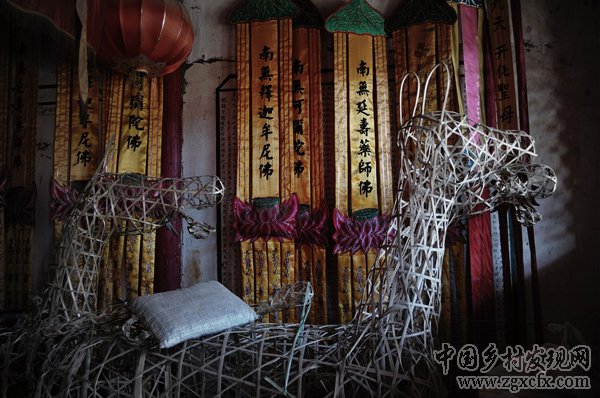

滇池東岸村廟中未完成的紙馬。紙馬在本地信仰中,是溝通兩界的使者。每年,這樣的紙馬會帶著村民的祝愿在村落外的空地中焚燒。

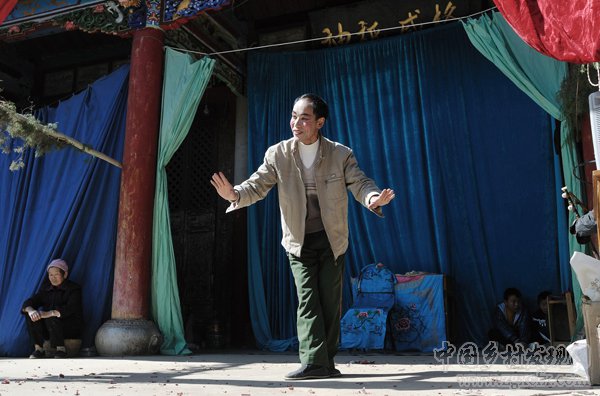

花燈和滇劇是滇中一代特有的戲劇。在滇池東岸的村落中,隨時有大大小小的花燈和滇劇團在巡回演出。他們至今仍然會根據生活中出現的新故事,不斷的更新著劇本和演出。

小村中的老祖母莊汝孝今年已經九十五歲,獨自一個人居住在這棟老屋中。她腿腳不便,但還是在房前盤出一片菜地,種著扁豆和青菜。她養著兩只大公雞,每天就放在屋前吃蟲刨糠。談到村莊的失地問題時,莊老太太很痛心,“我怕那些娃娃以后沒有地,可憐啊!”

隨著市政府搬遷至呈貢新城,昆明城的重心開始南移,地處昆明與呈貢間的滇池東岸平原在一夜之間變成了城市化的前沿。

滇池東岸的平原上開始出現了數十條新的道路,這些道路甚至還沒來得及被命名,而被以“規劃路xx號”來指稱。

新的小區在滇池東岸出現。牧羊人躺在還沒來得及開發的荒地上休憩。

在荒地上曬太陽的村民和新建的回遷小區。

2008年,浙江商人劉衛高通過與時任市委書記仇和的關系,低價獲得了位于滇池東岸的700余畝土地,在此建設號稱中國第二大商貿城的新螺螄灣國際商貿城。因為幾條主干道的征地和包括新螺螄灣商貿城在內的項目,小村和附近的幾個村子失去了最后的田地。

背著包袱的村民和新修建的新螺螄灣國際商貿城倉儲中心。

作為征地談判的籌碼,政府劃給小村一塊宅基地。村民們利用之前的征地補償款和一部分的銀行貸款,修建起了自己的新村。新村按照城市建筑標準規劃,有著完善的下水系統和綠化,甚至在公共場所安裝了眾多攝像頭。除去房屋的樣式,這里與新建的商品房小區無異。小村的每戶人都建起一座新房,高層自住,低層出租,失地之后的生計以此解決。

時任村主任的李三在自家新建的樓房頂上侃侃而談。他認為自己任上新建起來的這個新村是給村民的一個交代,以后能成為村民生存的仰仗。此刻,他可能沒有想到,當幾年后他兒子接任了村主任之后,最主要的目標將是把這個新村徹底拆除。

在新建的村子中,外地打工者的小孩舉起自己手里的玩具。

村民并非簡單按照城市里的建筑規劃的這個新村,而是將他們所熟悉的“一顆印”結構進行空間上的疊加,每層樓房都呈現出三間兩耳的布局,而曾經的天井則被安排在樓頂。很多村民繼續在這樣的“天井”中飼養起家禽來。

從新村的高層看出去。這里已經與城市里的小區差別不大了。

第二章

2010年,拆遷降臨。5月末,昆洛路沿線的塔密、白塔、照西、金牌、五臘,甚至新建的小村新村都將被徹底拆除。這背后的原因是之前提到的新螺螄灣國際商貿城的浙江商人劉衛高看上了這個地塊,準備進行新一輪的商業開發。幾萬居民面臨失去故土家園的處境。

在不到一個月的時間內,小村旁邊的金牌村和白塔村被徹底拆除了。

在拆除后的金牌村廢墟中尋找鋼筋賣廢鐵的人。

小村的老太太由于拆遷,整日憂慮,不小心摔斷了胳膊。她拉著我的手問我,新村能不能保住。

小村老村中簽字同意拆遷的村民的房屋很快被拆除了,而拆除后的建筑垃圾則就地堆放,堵住了小村老村的道路。

離小村不遠的五臘村和照西村也很快被拆平。整個村子中只有村廟還留存下來,而那些不愿意搬走的老太太便居住在這些村廟中。這些老人們在用自己的血肉之軀保衛著寺廟。他們說:“菩薩一直保著我們,我們現在要保著菩薩。”

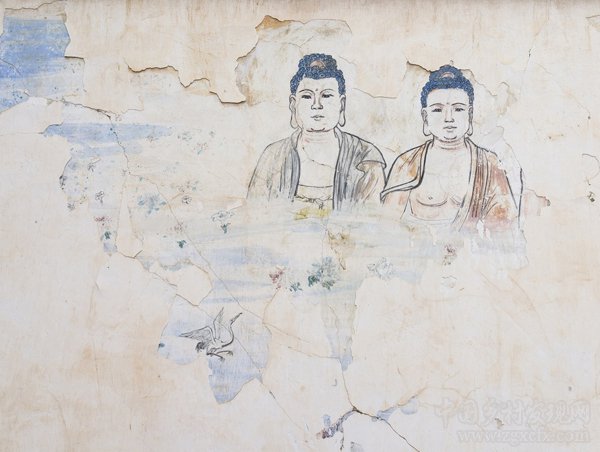

金牌村的村廟中被毀壞的佛像。

金牌村村廟中剝離的墻皮后露出了曾經的壁畫。

在五年后,五臘村和照西村的回遷房仍然沒有建起,但他們的村廟最終還是被拆除了。佛像被當場打碎,泥坯散落遍地。

2010年7月1日,數百拆遷人員沖入小村與村民對打,造成數名村民重傷,其中一位村民的一只眼睛被打瞎。在沖突中有一臺挖掘機被燒毀。如今這臺挖掘機依然矗立在村口。但由于村民的強硬抵抗以及之后包括焦點訪談在內的媒體的介入,對小村的大規模拆遷暫停了,但拆遷方仍然在以剪電線、堵路甚至雇兇傷人等方式在逼迫村民就范。

在沖突中眼睛被打瞎的村民小莫正才。據他的回憶,當時他和其他人一起在拆遷辦門口抗議,但突然“沖出一堆拿鋼筋的人,照著頭就打過來,我當時就被打昏了。”醒來之后,他發現自己的左眼已被打瞎。

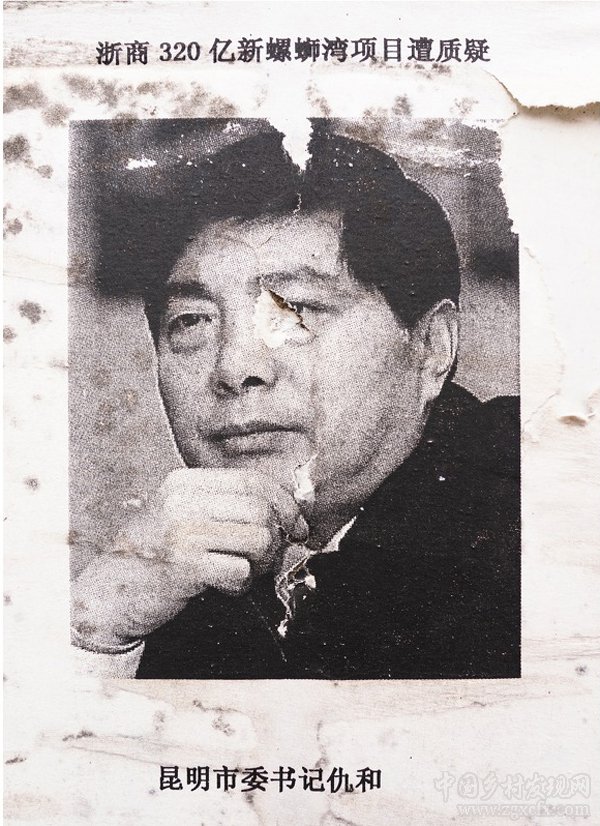

貼在墻壁上的關于仇和的報道。小村村民認為自家村子被拆遷的幕后推手是當時昆明的市委書記仇和,而浙江商人劉衛高正是仇和從宿遷帶來的親兵。在五年后,仇和被檢方控制,并以涉嫌受賄罪立案偵查。

村民們成立了聯防隊,日夜倒班在村口看守,以防拆遷方突然開來挖土機強拆建筑。在空閑時,他們就在村口放起了露天電影。

在村民的例行會議上,莫正才進行陳詞。年過八十的他是六位村民代表之一,作為村里最有學問的人之一,他一直在學習法律,尋找保護村子的依據。

拆遷方一直在進行拆除小村的嘗試。而村民則在挖掘機開來時,群起圍住挖掘機,制止這些對日常生活的破壞行為。在天冷時,村民們便守在挖機旁烤起了土豆。村民們戲稱自己是“土豆黨”,而拆遷方則是“挖機黨”。于是村民們抵抗拆遷的過程變成了土豆黨與挖機黨的斗爭。這些情節在社會學研究者朱曉陽和李偉華所拍攝的紀錄片中被完整的記錄下來。

被村民扣下的推土機,一直停在村口的空地上。這片空地在征收后一直沒有進行建設,于是村民們又重新回來,在這里種滿了蔬菜。

李紹榮也是六位村民代表之一,由于在抵抗拆遷中的領導作用,他在村民中的威望很高。在兩年后的選舉中,他以高票擊敗了曾經的村組長,成為了小村的村官。在當選后,他繼續為小村的最終存續以及日常生活的恢復而奔走。

村民們沖進拆遷辦,和由時任村官以及新螺螄灣商貿城的職工共同組成的拆遷方對罵。最終,在這些拆遷方丟棄的文件中,村民們找到了他們雇兇的證據。他們的賬本上赫然寫著“找人辦李某一事花費30000元”。李某是村代表之一,在相應的時間的確遭到了三個不明身份的人的襲擊,但最終僥幸逃跑。

2011年,村民聚集在拆遷辦,以拖欠水電費和租金為由,將在此辦公的拆遷方趕走。

村民在拆遷辦門口插起了紅旗。

最終,新村在村民們的努力下得以保留,而老村的命運則懸而未決。村民們將老村被拆除的土坯房平整為田地,在廢墟間重新種起了蔬菜。

如今僥幸留存的小村已被新建起的小區和其他商業項目包圍。而作為周圍唯一的廉價租房地,附近的打工者大部分都來小村租房居住,這里的人氣逐漸變旺。

第三章

在拆遷的浪潮中,小村僥幸留存下來,但這里的日常生活和人際關系卻再難恢復到從前。

禱告中的田許煥。田許煥雙目失明,獨自住在一所“一顆印”老宅中。她篤信佛教,村里很多人都會來請她念經做法事。‘

曹正明家供奉的牌位。

曹正明和敖鳳英。

莫建宏家中堆放的柴火。

莫建宏,是莫元的兒子。他在跑馬山制管廠工作很多年。沒有訂單時就閑在家里,領22塊錢一天的工資。他平時都在老屋里守著,生怕拆遷辦的來破壞。

王世福家的床簾。

王世福曾在省土產公司工作,他的妻子是小村人。他退休后就住在老村的這所房子里,一樓租給別人開了一個小診所,但在拆遷風波中被迫關閉。

莫利昆常年在外做工程,只在春節時回村來。他是村代表莫付的兒子,他們一家人在抵制新村拆遷中出了不少力。

李玉輝。他家在新村的房子租給了周圍的商戶居住,現在和父母守在老村的房子里。

李敏。在拍照的時候,李敏正在和其他人一起整修老村的下水道。下水道由于拆遷而被建筑垃圾堵塞,小村村民們自發捐款出工,用了兩天的時間,把下水道重新疏通。

村民代表李紹榮最終當選村組長和區人大代表。為了村子的保留,他一直在為全村人奔波,并因此被不明身份的人物貼大字報威脅:“再敢斷我們的財路,下次砸的就是你家”。

李敏家的鏡子。

石正明。上了年紀后,石正明腿腳一直不便。他現在居住在老村的鋼混結構的房屋里。在拆遷風波中,他家的電表被不明身份的人在晚上拆走。

石正明家中的相框。

曾蓮英。曾蓮英的老伴李福在前年的拆遷時去世。當時老村很多房子被拆,曾蓮英房子后的排水溝被堵,一下雨就淹水。談起拆遷,她就眼眶濕潤。如今她一個人住在這里,養了兩只貓,屋前長滿鳳仙花。

曾蓮英老伴李福的遺像。

楊家彬和畢翠珍。

拍照片的半年后,楊家彬帶著對拆遷的憂懼離世了。有心臟病的畢翠珍獨自坐在之前的床上。

李藻在退役時的照片。

李藻。當時88歲的李藻曾經參加過朝鮮戰爭,先后兩次進入朝鮮和聯合國軍作戰。他和大兒子住在一所二十八年前起的土基房里。在這次拆遷沖突中,李藻也在抵制拆遷的隊伍里。“就像日本人進村,我們出去把他們頂回去!”

拍照的一年后,李藻在老村的老屋中安然離世。李藻的兒子李繼平舉著父親當年的照片。

在被開發商征收的荒地上焚燒李藻老人的棺材。

在拆除的廢墟上,新的房屋正在被建起。曾經的村莊,即將成為新的城市。

中國鄉村發現網轉自:澎湃新聞網

(掃一掃,更多精彩內容!)