——基于2013年國家衛計委流動人口動態監測調查分析

摘要:本文基于2013年流動人口動態監測調查數據,運用STATA統計分析方法中的線性回歸分析,探討了流動形態對流動人口初婚年齡的影響,提出流動人口的初婚年齡與外出流動時間及流動區域離家距離均呈正相關的假設,并進一步證明了流動形態會推遲流動人口的初婚年齡。

關鍵詞:流動人口;流動形態;初婚年齡

一、引言

隨著工業化、城鎮化的不斷推進,我國流動人口越來越多,中國現已進入人口流動遷移最為活躍的時期。不管何種地域的流動都在一定程度上影響流動人口的擇偶觀念、結婚年齡以及婚姻穩定性等。2010年第六次全國人口普查數據表明,我國流動人口已經超過2億,2012年達到2.36億,并且這一數據還在不斷增長,流動這一外出形態在一定程度上提高了初婚年齡。一方面,流動的特殊性帶來了流動人口的生活不穩定,大部分人在較為年輕時忙于賺錢,當有足夠的經濟實力保證家庭穩定時才選擇結婚;另一方面,我國的流動人口多數為農村流向城鎮,這種流動開拓了流動人口的眼界,城鎮生活的快節奏以及晚婚文化對流動人口存在潛移默化的影響,這也是導致流動人口初婚年齡推遲的一個重要因素。從省外流動到省內跨市,再到市內跨縣,地域發展不均衡、地域文化的差異性必然會對擇偶觀念、擇偶范圍等產生影響,進而影響他們進入婚姻的年齡,重塑他們對于家庭的認識。婚姻是家庭的前提,人類生存和發展依賴于家庭。所以對婚姻年齡的研究有利于加深對家庭的認識。

二、理論基礎

對于初婚年齡的研究,學術界就影響因素提出以下幾種理論進行解釋:個人取向解釋關注教育、職業、收入等,認為以父母教育水平、經濟地位、兄弟姐妹個數等為主要特征的家庭形態對初婚年齡有影響(王鵬、吳愈曉,2013);社會取向認為婚姻觀念與相關制度約束與支配對初婚年齡存在影響(戴可景,1990),此外,特定時期的性別比例與社會經濟發展狀態也會影響初婚年齡(葉文振,1995)。

在中國,初婚年齡呈現性別差異和城鄉差異,并呈現推遲態勢(陳友華,1991;葉振文,1995;陸杰華、王笑非,2013)。隨著流動人口規模的不斷壯大,農村外出務工青年的婚姻及家庭問題需要逐漸被社會關注(風笑天,2006)。有相關研究發現,有外出經歷的女性初婚年齡高于無外出經歷的女性,也就是女性的外出行為推遲了其初婚年齡(鄭真真,2002)。

三、流動形態與研究假設

1、數據來源

文章數據來源于2013年流動人口動態監測調查,調查樣本來自31個省(區、市)和新疆生產建設兵團中跨縣(市、區)及以上行政區劃流動且在流入地居住達一個月的人群中,2013年5月年齡為15-59周歲(1953年6月—1998年5月間出生)的男女人口,樣本數據為198795。其中涉及的有效自變量為外出區域、外出時常,有效因變量為初婚年齡。

2、流動形態分類

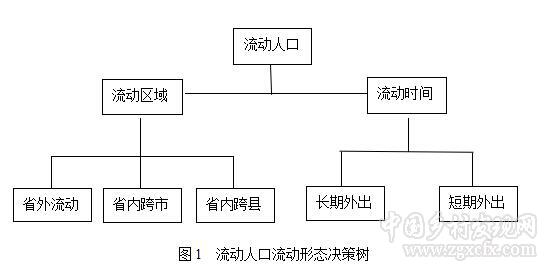

以流出地域為衡量指標,流動人口外出形態可分為省外流動、省內跨市、市內跨縣,以流出時間為衡量指標,流動人口外出形態可分為長期流動和短期流動。具體的決策模型如下所示:

流動人口在選擇外出形態時,從個人決策理論出發,可能會出現先選擇在省內、省外發展,決定了具體去向,在進一步考察后,決定是否長期外出。第二步的個人選擇取決于到達流入地后的預期,達到或者超過預期,將會選擇長期外出。

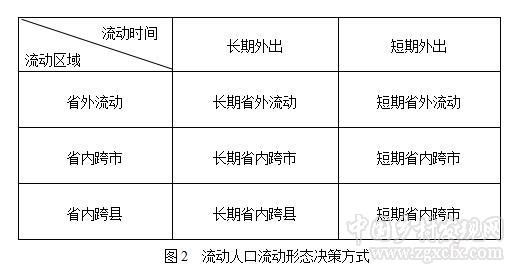

流動人口在選擇外出形態時,可能會因為個人發展原因或者家庭原因,先確定是否長期外出務工,確定長期外出或者短期外出后,在選擇流動區域。由此會形成以下六種決策方式:

3、研究假設

本研究試圖通過定量研究方法,對當前流動人口的初婚年齡進行分析,通過對2013年衛計委流動人口動態監測調查數據的簡單分析,以及個人對流動人口的基本了解,提出以下假設:

流動人口初婚年齡為Y

流動人口流動區域為X1

流動人口流動時間為X2

假設1:流動人口初婚年齡與流動區域離家距離呈正相關。

即流動區域離家越遠,流動人口初婚年齡推遲越多;

流動區域離家越近,流動人口初婚年齡推遲越少。

假設2:流動人口初婚年齡與流動時間呈正相關。

即流動時間越長,流動人口初婚年齡推遲越多。

流動時間越長,流動人口初婚年齡推遲越少。

由此,構建二元回歸方程:

Y=a+bX1+cX2(其中b>0,c>0)

四、研究設計與結論

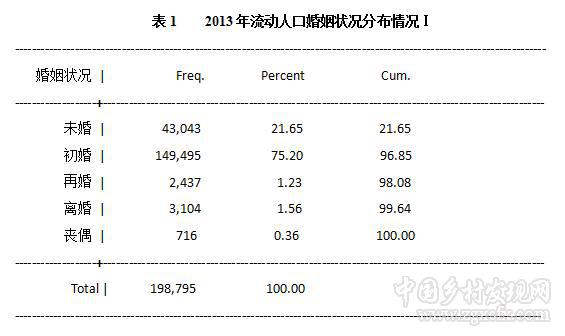

通過對樣本數據198795條信息的描述分析,發現其中被調查者的婚姻狀況分布如下:

從表1中,我們可以發現,流動人口中占比最大的為初婚群體。不考慮未婚群體,我們發現其余各類別中,再婚和離婚分別占1.23%,1.56%,說明在我國流動人口的婚姻穩定性較為可觀。

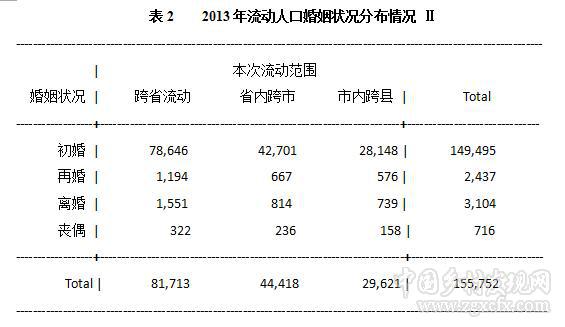

本次研究的因變量為流動人口的初婚年齡,通過對婚姻狀況的分析,其中只有初婚、再婚、離婚、喪偶存在初婚年齡,遂對數據庫19875條數據進行篩減,其中未婚43043條數據被移除。移除后,對樣本數據進行表述如下:

從表2中,我們可以發現,在所有的流動區域中,跨省流動人數最多,省內跨市人數次少,市內跨縣人數最少。第一,這可能是由于我國市縣地區、鄉鎮企業發展緩慢,難以吸收本地勞動力就業,崗位不足,導致農民工外流;;第二,人口省際流動較大,也可能是現今城鎮化建設的后果,大量的農民被征地,他們難以適應政府給予的安置方式,或者安置款不能滿足其正常的生活,他們被迫前往外地就業;第三,由于身邊部分人在異地發展順利,帶來省外文化,潛移默化的熏陶和感染,導致本地勞動力向往外界市場,遂選擇到省外就業。

通過對數據進行篩減后,運用線性回歸分析方法,探究了流動人口流動區域和流動時間對其初婚年齡的影響。運用STATA軟件進行數據分析,圖表結果如下:

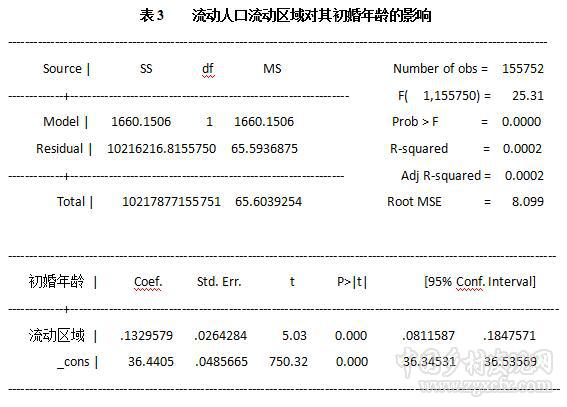

當僅考慮流動區域對初婚年齡的影響時,用線性回歸分析對自變量和因變量進行處理,得到上圖結果,我們發現流動區域會推遲初婚年齡,影響系數為0.13。將流動時間考慮在內,進行線性回歸分析,得到表4數據。

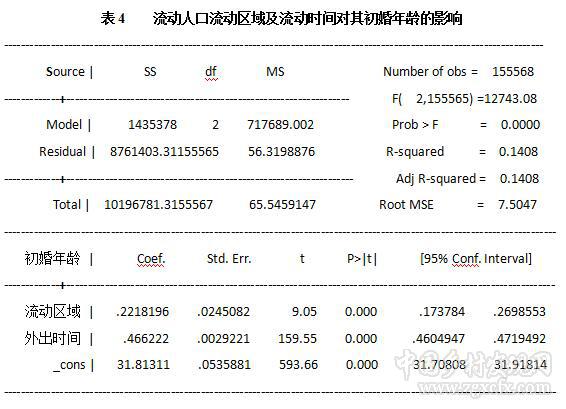

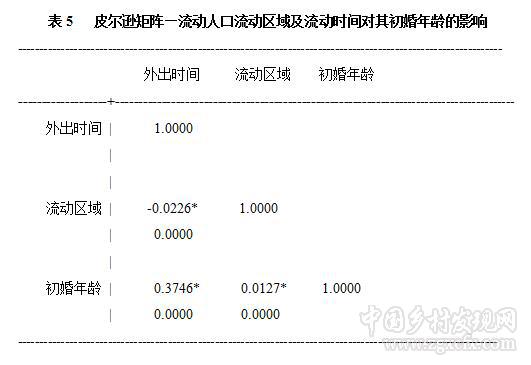

根據表4及表5,其中Prob>F=0.0000,表明該模型的建立是合理的。R-squared=0.1408,表明該數據的解釋度為14.08。根據表3中的系數和常數項,結合研究假設,可以構建如下二元回歸方程:

Y:初婚年齡

X1:流動區域

X2:外出時間

Y=a+0.22X1+0.47X2

結合二元回歸方程進行分析,可以得出以下結論,在控制外出時間相同的情況下,流動區域每遠一個單位,流動人口初婚年齡就會推遲0.22歲;在控制流動區域相同時,外出時間每增加一個單位,流動人口初婚年齡就會推遲0.47歲。

由此可見,流動人口的流動行為在時間和空間上都推遲了其初婚年齡,其中外出時間較之流動范圍對初婚年齡的影響更大。這可能是由于婚姻關系在一定程度上可以克服地域問題,但由于人的生命歷程有限,外出時間是客觀存在的,一旦消耗的時間過多,就會影響其婚姻的時長。

五、結語

人口流動是中國社會現存的最突出的人口發展形態,對其進行分析研究具有參透社會現實、解決社會問題的作用。本文運用運用STATA統計分析方法對國家衛生和計劃生育委員會2013年流動人口動態監測調查數據進行分析,考察現今社會流動人口初婚年齡的發展狀況,驗證人口外出會推遲初婚年齡的假設,對流動時間和流動區域進行實證檢驗。

文章從時間和空間的角度分析外出形態對初婚年齡的影響,有效的驗證了文初假設。但忽略了一些社會因素對流動人口初婚年齡的影響:一是流動人口父母意愿等其他家庭因素,中國自古以來有“父母之命、媒妁之言”的說法,雖然隨著時代的發展這種觀點逐漸淡化,但農村父母對自己的婚嫁事宜仍具有較高發言權,他們在很大程度上影響著子女的擇偶標準與婚嫁年齡;二是未考慮到網絡媒體對流動人口初婚年齡的影響,網絡技術的發展為廣大流動人口拓寬了信息渠道,新思想、新觀念唾手可及,流動人口殘存的故步自封、固守成規的思想逐漸淡化,晚婚文化慢慢的潛入導致流動人口初婚年齡被推遲。這些因素是文章所未涉及的,需要進一步探討和分析。

參考文獻:

[1]安華.養老保障和住房保障整合發展的探討[J].中國行政管理,2006(8):40-43.

[2]盛亦男.中國流動人口家庭化遷居[J].人口研究.2013(7):66-79.

[3]鄭真真.外出經歷對農村婦女初婚年齡的影響[J].中國人口科學,2002(2):61-65.

[4]陳正偉.中國初婚年齡性別匹配模型及其應用[J].理論新探,2010(3):4-8.

[5]陳友華.中國女性初婚、初育年齡變動的基本情況及其分析[J].中國人口科學,1991(5):39-46.

[6]葉文振.我國婦女初婚年齡的變化及其原因—河北省資料分析的啟示[J].人口學刊,1995(2):14-22.

[7]陸杰華,王笑非.20世紀90年代以來我國婚姻狀況變化分析[J].北京社會科學,2013(3):62-72.

[8]王鵬,吳俞曉.初婚年齡的影響因素分析—基于CGSS2006的研究[J].社會,2013(3):89-110.

[9]劉厚蓮.新生代流動人口初婚年齡及其影響因素分析—基于全國流動人口動態監測調查數據[J].人口與發展,2014(5):77-84.

作者:安徽工業大學公共管理與法學院2016級研究生,研究方向:社會轉型與社會問題研究。

(掃一掃,更多精彩內容!)