產業向新疆遷移,多方合力引領棉價適度上行

目前,中國棉花市場新增供給包括國內產量、拋儲、進口三個部分,筆者認為棉花供給側改革也會圍繞著以上方面展開。產量方面要保持基本穩定,提質增效,降低成本;拋儲方面繼續進行,化解國儲過高庫存,平抑國內供需缺口;進口方面還要嚴格限制,結合貿易救濟政策為棉花供給側改革的成功贏得寶貴時間。

棉花產業向新疆遷移的背后深意

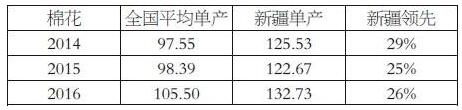

一號文件指出,優化產業結構,著力推進農業提質增效,經濟作物要優化品種品質和區域布局,鞏固主產區棉花生產,科學合理劃定棉花生產保護區。棉花產業從內地向新疆遷移,正是棉花供給側改革在主產區改革上的重要體現。新疆得天獨厚的氣候條件非常適宜棉花生長,其所產棉花品質優良,生產成本比內地低,單產比內地高,特色品種新疆長絨棉更是遠近聞名,是當之無愧的優質棉花產區。據國家統計局數據,2016年疆棉單產為133公斤/畝,全國棉花平均單產為106公斤/畝,疆棉單產領先全國26%。對比多年數據可知,疆棉的優勢是長期存在的。國家通過目標價格政策引導棉花種植從長江和黃河流域向新疆轉移,對于全國棉花產業提質增效、降低生產成本具有非常積極和深遠影響。

表為新疆與全國棉花單產情況

目前,我國棉花主產區已經從長江流域、黃河流域、新疆的“三足鼎立”演變為新疆“一家獨大”。據國家統計局數據,2016年疆棉產量為359萬噸;近三年疆棉產量平穩且所占比重逐年上升,由2014年的59.5%攀升至2015年的62.5%,再到2016年的67.3%。這清晰地反映出我國棉花產業向新疆遷移的趨勢和目標價格政策穩定疆棉生產的作用。目前,疆棉公檢數量為388萬噸,結合疆棉公檢和其他機構預測,筆者認為2016年疆棉產量應該在400萬噸左右,占全國比重已達八成。由于內地植棉虧損嚴重,內地植棉面積萎縮不可逆轉。新疆獨占政策和自然條件優勢,筆者預計三年內疆棉產量占全國比重或達九成,有望成為國內唯一的棉花主產區和保護區。這符合“提質增效,增加優勢產區供應,減少劣勢產區供應”的要求,也符合“確保我國棉花基本供應”的要求。

表為國內三大棉花產區產量變化情況

一號文件指出,要體現“三區、三園、一體”精神,建設現代農業產業園,形成現代農業產業集群,發揮技術集成、產業融合、創業平臺、核心輻射等功能作用,以“一帶一路”沿線及周邊國家和地區為重點,支持農業企業開展跨國經營。新疆是“一帶一路”西出國門的出口,中央政府和新疆當地的棉紡配套優惠政策,對于吸引棉紡企業赴新疆設廠,形成棉紡服裝產業集群具有重要意義。對于棉紡服裝企業來說,新疆的優勢主要體現在低廉的原料和人工成本、土地和稅收優惠、電力和運輸補貼方面。以棉花原料為例,2月8日328級疆棉報價為15450元/噸,內地產棉報價多在16100元/噸左右,新疆一噸棉花比內地便宜650元。棉紡服裝企業通過新疆產業集群獲得的競爭優勢,無論是內銷還是出口對于企業都是有益的。

目前,新疆積極推進“三城七園一中心”建設,形成從棉花種植、紡紗織布、服裝設計生產全產業鏈的紡織服裝產業中心。據海關統計,2016年1—12月新疆出口紗線及紡織品12.21億美元,同比增加7.1%;而全國出口紗線及紡織品1050億美元,同比下降4.1%。新疆紗線產量108萬噸,同比增速92%,遠大于全國3.5%的增速。由以上數據可以清晰看到新疆棉紡服裝行業出現爆發式增長。當前,棉花行業的供給側改革已經轟轟烈烈地展開,首先體現在棉花產業鏈的地理遷移上。

保障棉農的合理利益

一號文件指出,推進農業供給側結構性改革,要在確保國家糧食安全的基礎上,緊緊圍繞市場需求變化,以增加農民收入、保障有效供給為主要目標。深入推進農業供給側結構性改革,必須堅守三條底線——糧食生產能力不降低,農民增收勢頭不逆轉,農村穩定不出問題。“農民增收”是國家推進農業供給側改革的第一目標,這意味著農業供給側結構性改革成不成功,不僅要看供給體系是否優化、效率是否提高,更要看農民“錢袋子”是否鼓起來。具體到棉花產業,需要讓棉農獲得合理的種植收益。

因為特殊的國情和歷史原因,我國棉花產業面臨著“成本攀升與價格低迷”的矛盾。人力成本和物料成本逐年上漲,植棉成本居高不下;全球棉花供需階段性錯配,棉價持續下跌。兩面夾擊之下,棉農收益得不到保障。新疆棉農因為目標價格政策的保護尚能小賺,內地棉農則只能虧損。植棉成本主要包括物化成本和人工成本兩部分,因為棉花的生產過程相對其他農作物更為耗費工時,人工成本是棉花生產成本的主要部分。

據全國農產品成本收益匯編數據和棉花信息網1月份的成本收益調查數據,國內植棉物化成本在620元/畝左右,人工成本在1400元/畝左右,總計植棉成本在2000元/畝附近。人工這塊各家機構統計口徑不一致,據筆者調研了解,雇工成本取200元/天,家庭用工成本取80元/天,以此計算,黃河流域2016年的植棉收益在1800元/畝,虧損約200元/畝;長江流域的植棉收益約為1400元/畝,虧損約600元/畝。

農民棄種棉花的現象普遍,據國家統計局數據,黃河流域棉花種植面積從2007年的3710萬畝不斷下降到2016年的1328萬畝;長江流域棉花種植面積從2007年的2269萬畝不斷下降到2016年的975萬畝;新疆棉花種植面積近三年穩中有降,從2930萬畝下降到2708萬畝。可見,國內棉花種植面積的縮減觸目驚心。筆者認為,內地棉花種植面積的縮減主因是植棉虧損;新疆棉花種植面積穩中有降透露出目前的目標價格政策只能讓棉農小賺,尚不能激勵棉農植棉積極性進一步上升。這些現象都說明,國內棉價過低,低于其內在價值。僅靠現有的政策,恐怕無法實現保障棉農合理收益的目標。

結合一號文件精神,綜合考量棉農利益、國家財政壓力、棉紡企業利益,筆者認為,國內棉價合理適度的上漲,是解決現有矛盾的關鍵。植棉成本是剛性的,很難下降;棉價是彈性的,既然現在的棉價低于其內在價值,全球棉花又處于去庫存的大格局中,棉價當然可以上漲。棉價適度上漲,棉農收益增加,國家財政負擔減輕,這是棉花產業最大的利益平衡。棉紗價格長期與棉價高度相關,價格傳導問題不大;服裝方面,消費者需求剛性,服裝企業競爭力強,騰挪空間大,溫和的原料上漲壓力是可以化解的。總而言之,棉價溫和上漲,有利于棉花全產業鏈的健康、繁榮和穩定,符合“平衡市場各方利益”的要求。靠損害上游棉農利益驅動的畸形繁榮不可持續,一旦棉花供求矛盾激化到極致,嚴重的供不應求會產生天價棉花,對整個行業有害而無利,屆時悔之晚矣。結合基本面情況,筆者認為棉價上行至20000元/噸附近是合理的,也符合各方利益。

修煉內功與貿易保護并行是理性選擇

一號文件指出,進一步優化棉花目標價格政策,完善農機購置補貼政策,加大對棉花生產全程機械化所需機具的補貼力度。筆者認為,棉花主產區遷移,良種推廣,疊加新疆棉花生產機械化補貼和推廣,是降低國內棉花生產成本的唯一出路,這是一個長期努力才能見效的過程。棉花供給側改革,就是為這個提質增效的過程營造一個溫和穩定的大環境,即棉花產業鏈要有適度合理的利潤,尤其是上游棉花種植要有合理利潤。

如果市場經濟本身不能實現這個目標,則需要國家政策干預來實現,要發揮中國特色社會主義市場經濟的優越性,為棉花供給側改革創造良好的市場環境。一號文件指出,健全公平競爭的農產品進口市場環境,健全農產品貿易反補貼、反傾銷和保障措施法律法規,依法對進口農產品開展貿易救濟調查。筆者認為目標價格政策的保護價可以小幅提高,引導市場預期良性發展;進口配額管控、滑準稅政策要嚴格執行,減少外棉沖擊;根據形勢發展需要,靈活采取貿易保護和救濟,為棉花供給側改革的成功迎來寶貴時間。(中糧期貨)

中國鄉村發現網轉自:期貨日報

(掃一掃,更多精彩內容!)