——農村夫妻外出安排的經驗研究

提要:外出家庭化是中國城鄉人口流動的一個重要趨勢,但以往研究因為缺乏對家庭邊界的明確定義及采用流入地調查數據等缺陷,未能提供對當今農村勞動力家庭外出—留守安排各類型分布的可靠描述。本研究基于中國家庭追蹤調查,描述了中國農村丈夫單方外出、妻子單方外出、夫妻同地外出、異地外出及其子女外出或留守安排的分布,并在此基礎上分三種外出決策情境重點探討了夫妻特征和家庭結構等因素與夫妻外出安排的關系。

關鍵詞:家庭化外出 中國城鄉人口流動 中國家庭追蹤調查

一、研究背景

勞動力大規模從農村外出到城市是中國轉型期的一個重要社會變遷。中國當代大規模城鄉人口流動始于上世紀80年代中后期,以1992年的“民工潮”為標志,此后歷經30年,其總規模持續上升,范圍也不再局限于從農村到城市、從內陸到東南沿海,而是發展為全國各地城鄉之間、不同城市間的人口流動。2010年全國人口普查顯示,中國流動人口的總量已達到2.2億(國家統計局,2011)。除了人口流動的規模上升外,農村人口外出的方式也在改變。2000年之后,人口的流動模式從以單人外出為主轉向以核心家庭外出為主(周皓,2004),外出家庭化成為新的趨勢。

農村人口外出從單人外出向家庭化外出的轉變首先意味著農村外出者卷入城市生活的程度加深。獨身一人來到城市的外出者的個人需求相對簡單,而以家庭為單位來到城市的外出家庭則會在家庭層面對教育、醫療、居住和社會生活等有多方面需求。其次,這一變化也將改變農村家庭生產及生活的組織方式。過去,農村家庭生產和生活的單位是由父母與成年兒子的家庭構成的主干家庭,而隨著家庭中子代夫妻一同外出打工的現象逐漸增多,謀劃生計的單位會逐漸縮小到核心家庭。當子代夫妻與父代長期兩地生活,各自生活空間獨立,這會給農村傳統家庭組織方式帶來挑戰。最后,夫妻雙雙背土離鄉,難以親自照顧留守農村的父母或子女,這也使得傳統價值觀中的家庭責任面臨沖擊。

在外出家庭化趨勢下,許多研究開始關注在已成家外出者身上更為凸顯的一系列社會后果,如兒童的撫養與教育問題、外出者的性健康、婚姻穩定性、家庭觀念等(如Jia et.al.,2010;金一虹,2010;Lu,2012;陶然、周敏慧,2012;Yang & Xia,2006)。但這些對外出社會后果的研究需要建立在一個以人口事實為背景的基礎上:到底有多少農村外出者的配偶或子女也外出了呢?農村家庭通常會讓哪些成員外出、哪些成員留守呢?在各種安排中哪些外出安排更具普遍性呢?當試圖評價農村人口外出對流入地、流出地以及外出者本人及其家庭帶來的社會后果之前,研究者有必要先掌握農村人口外出安排的概貌。

受數據或研究視角的限制,學界對這類問題的研究仍有限,大多數研究使用的是區域性的、非隨機抽樣或流入地抽樣的樣本,其代表性存在問題。許多研究仍沿襲推拉理論或新古典經濟學,以個人作為分析單位,未能以夫妻或家庭為單位研究家庭成員各種可能的外出安排。即便一些在遷移新經濟學框架下的研究是以家庭作為分析單位,但對家庭的界定卻不清晰,導致不同研究之間的發現難以比較。

鑒于上述問題,本研究將基于中國家庭追蹤調查的數據來描述農村夫妻及其子女各種類型的外出—留守安排的分布,并分析夫妻的外出—留守安排與夫妻及其流出地家庭特征之間的關聯。接下來,我們以分離家戶(split household)的文獻為起點來簡述中國家庭外出安排的特征,并在綜述以往研究家庭化外出的主要發現的基礎上討論這些研究存在的方法問題。

二、文獻綜述與研究假設

分離家戶的安排既是中國城鄉人口流動的主要特征之一,也是其社會后果之一(Fan,2011)。分離家戶的安排是指由于外出工作的需要,一部分家庭成員流動到外地居住及生活,而另一些家庭成員仍留守在原居住地生活,但這兩部分家庭成員仍然由家庭關系紐帶和經濟紐帶維系在一起。

分離家戶不僅在中國城鄉流動中很常見,在非洲、拉美和其他亞洲國家的勞動力流動中也很普遍(Chant, 1991;Nelson, 1976;Wilkinson, 1987)。但不同的是,分離家戶在那些國家是外出勞動力自愿選擇的一種合理的、實用的、靈活的安排,而在中國,分離家戶的安排通常被視為無奈之舉。一方面,戶口制度阻礙了農村外出打工者在打工城市定居;另一方面,城市就業和社會保障的不確定性也讓他們不愿也不敢放棄在農村的土地、住房和社會網絡(Fan,2009,2011;Fan & Wang,2008;Zhu,2007)。

盡管分離家戶是中國農村勞動力外出的普遍性特征,但其具體形式卻在最近20年內發生了重要變化。上世紀80-90年代,分離家戶最主要的形式是家庭中有一名成員單獨外出打工,其他家庭成員在農村留守。單獨外出的打工者通常是丈夫或者未婚青年(如尚未出嫁的女兒)。而到本世紀初,夫妻雙方均外出打工以及子女跟隨外出的情況日益增多。周皓(2004)根據“五普”數據計算,2000年戶主和配偶均為遷移人口的純外戶比例高達47%。李強(2014)根據2005年國家統計局數據估計,全國有1/4的外出者是舉家外出,而在北京、武漢、蘇州、深圳和上海,有1/3的農民工以家庭形式居住在一起。盛亦男(2013)基于2010年原計生委流動人口監測數據計算,外出人口中2人戶到4人戶合計占70%。盡管上述研究的數據和統計口徑未必相互可比,但都指出了家庭化外出日益增多這一重要變化。

過往研究還對影響農村家庭外出安排的因素做了分析。討論的因素主要集中在家庭的經濟和人口結構、外出者或外出家庭戶主的特征、社會網絡、城鄉收入差距、戶口制度等。相對集中或一致的研究發現包括:有老人和兒童的家庭更不會舉家遷移(李強,2014;盛亦男,2014;袁霓,2008;周皓,2004),婚姻會提高舉家遷移的可能性(邵岑、張翼,2012;洪小良,2007;商春榮、王曾惠,2014;Yang,2000),城鄉收入差越大越可能發生家庭遷移(盛亦男,2014),以及耕地面積或農業經營的參與會降低家庭遷移的可能性(劉燕,2013;袁霓,2008;張玉潔等,2006)。但對另一些因素,不同研究卻得到了不一致或相左的發現。例如,有研究發現外出家庭戶主的教育程度與家庭化遷移呈正相關(張玉潔等,2006),也有研究發現二者呈負相關(洪小良,2007;商春榮、王曾惠,2014),或是呈非線性關系(邵岑、張翼,2012;周皓,2004),或沒有顯著影響(李強,2014;袁霓,2008);有研究發現家庭規模對家庭后續遷移有正影響(Yang, 2000;洪小良,2007;張玉潔等,2006),但也有研究發現是負影響(盛亦男,2014;周皓,2004);有研究指出遷移網絡會提高家庭遷居水平(李強,2014),也有學者認為無此影響(盛亦男,2014;洪小良,2007)。

盡管過往研究已觀察到農村勞動力外出家庭化趨勢的上升并嘗試分析其影響因素,但是這些研究仍存在缺陷和不足。首先,在數據方面,上述絕大多數研究使用的數據是在流入地抽樣的樣本,流入地樣本在研究流動人口上存在無法觀測到流動人口的選擇性、難以追蹤等問題(梁玉成等,2015)。在流入地樣本中,外來家庭通常以受訪人為外地戶口且與其配偶共同居住來界定(洪小良,2007;李強,2014;劉燕,2013;盛亦男,2013;周皓,2004)。這樣的流入地調查數據會造成兩方面的偏誤。第一,由于絕大多數流入地抽樣的對象都是在流入地的家庭戶,這一抽樣方式難以捕捉居住在工地工棚、臨時住宅、集體宿舍等非家庭戶的外來人口,這會在整體上低估外來人口的規模,還可能會高估家庭遷移的規模。第二,這些研究在對外來家庭進行界定時往往僅將外來者及其配偶、子女或其他家庭成員共居作為標準。但是,如果從流出地的視角看,家庭外出還包括另一種情況,即全部或大部分家庭成員分散外出到不同的地點,不居住在同一家庭戶中。因此,使用流入地抽樣數據所研究的僅是家庭同地外出,無法考察家庭外出的其他決策模式。

其次,在對家庭的界定上,過往許多研究采用了模糊的家庭邊界,未指明家庭應該包含哪些成員,而是讓受訪人自己界定家庭中還有哪些成員。中國家庭的邊界比西方家庭模糊,人們既可以從血緣和姻緣關系來定義“大家庭”,也可以根據實際居住狀態或經濟聯系(如同灶吃飯)來定義更小的家庭。除非在調查涉及“家庭”時從提問一開始就以某一標準界定出家庭成員名單和關系,否則當受訪人回答家鄉還有父母或其他親屬留守時,研究者難以判斷這些“家人”到底是同一家庭的成員還是已經分家的親屬。常見的“舉家遷移”概念就存在這個問題。此外,家庭成員的范圍還取決于家庭中有哪些成員。父母去世的外出者不會存在父母外出或留守的問題,喪偶的外出者不會存在配偶外出與否的問題,沒有生育子女的外出者不存在子女外出與否的問題。若不考慮既有的家庭構成就對家庭外出類型分布進行統計很可能得到不準確的分布,因為這一分布不僅取決于外出安排,還很大程度上取決于流出地的家庭構成。因此,模糊地使用“家庭”或“家人”概念的結果是不同的受訪人對家庭成員邊界的理解很可能不一致,導致不同家庭之間的家庭化遷移安排不可比。

其三是選擇性問題,流入地抽樣的數據只對已經發生外出的人口抽樣,未對農村的留守者抽樣。因此,這類數據通常只能比較正在外出者之間的差異,例如比較家庭外出者和單方外出者(李強,2014)、分不同批次完成外出的家庭(盛亦男,2014)、有后續外出或無后續外出者(邵岑、張翼,2012;洪小良,2007),但卻無法比較外出者/家庭和農村留守者/家庭的差異。然而外出的安排與留守的安排往往不可分割,留守是外出的另一個選擇,反之亦然。流入地抽樣數據遺漏了農村的留守家庭,因此難以研究外出決策的選擇性。即便把比較對象的范圍擴大,現有研究仍難以克服選擇性的問題。有的研究比較的是外出家庭與留守家庭(如袁霓,2008;張玉潔等,2006),還有的研究是比較外出家庭與本地非遷移家庭(如周皓,2004),由于比較或參照的群體不同,不同研究的結論難以對話。實際上,對不同參照群體的選擇要基于對不同的外出情境的假定。因此,研究不僅應盡可能包含可比較的群體,還應盡可能考慮不同的外出決策情境。

基于上述問題,本研究做了三方面的改進。首先,使用同時包括流出地和流入地外出勞動力樣本的全國代表性數據。其次,在描述家庭化外出安排的類型時,我們將家庭化外出的基本分析單位明確界定為每一對夫妻,視未成年子女為夫妻的擴展。盡管這樣會將主干家庭和聯合家庭人為地拆解為多個核心家庭,但這樣能夠保證我們對所有家庭的分析單位都是一致的。最后,我們采用兩階段“決策樹”的分析框架把是否外出和怎樣外出這兩類決策區別討論。我們預設了三種夫妻外出的常見決策情境,并在每一種情境下討論夫妻聯合和相對的特征、家庭結構等因素對家庭外出決策的關系。

三、夫妻外出安排的分類及決策情境

對外出家庭化的研究首先需要定義哪些家庭成員的外出可以算作“家庭化外出”。前文已述,過往研究對家庭的界定并不一致。最常用的定義家庭邊界的標準為經濟上聯系在一起的、由直系及旁系親屬構成的共同生活及生產單元,俗稱“同灶吃飯”。但這一家庭邊界的定義仍是受訪人主觀認定的。由于居住上的分離,外出者一定程度上會減弱與流出地家庭之間的經濟與生活聯系,這仍會導致不同人對家庭成員的判斷不一致、不穩定。因此,我們采取更保守的做法,將家庭化外出決策的基本單位縮小至在婚夫妻,如果夫妻有未成年子女,則進一步包括這些子女。因為夫妻及其未成年子女所構成的核心家庭可以算作一個明確的家庭單元。即便是主干或聯合家庭,也都能拆解成多個夫妻對或含未成年子女的夫妻對。

當以流出地家庭在農村的夫妻作為外出的家庭決策基本單位時,我們就可以按照夫妻各自外出與否的狀態將家庭的外出—留守安排分為以下幾種類型:夫妻雙方均不外出、夫妻單方外出、夫妻均外出。其中“夫妻均外出”可進一步區分為夫妻外出到同一地點(即同地外出)和夫妻外出到不同地點(即異地外出)。對“單方外出”,如果區分性別角色,又可分為丈夫單方外出和妻子單方外出。因此我們共得到五種家庭外出—留守的類型。此處的“外出”是指空間上離開家庭在農村的居住地且外出距離至少跨區縣。

我們假定夫妻在外出安排的決策上至少包含兩個階段。第一個階段是夫妻決策是否參與或繼續參與外出打工;第二階段僅針對決定要外出的夫妻,他們進一步決策誰外出或誰留守。盡管有可能夫妻在決策時是把這兩個階段合二為一,或者在兩個階段之間反復抉擇,但是從研究分析的角度上,我們把外出安排的決策劃分為兩個階段會在選擇外出安排的參照群體和分析外出安排的影響因素上更有條理。

在比較不同外出安排時,我們假設了三種常見的情境,每種情境下都存在兩階段的外出決策,但不同情境下決策的側重點不同,所涉及的比較或參照群體也不同。以下我們分別介紹這三種常見情境,每一種情境的分析起點均是流出地家庭在農村的夫妻。進入這一起點狀態的既可能是從未外出過的農村夫妻,也可能是曾經或正在外出的農民工,在婚后對包括自己在內的核心家庭的外出安排進行重新規劃。

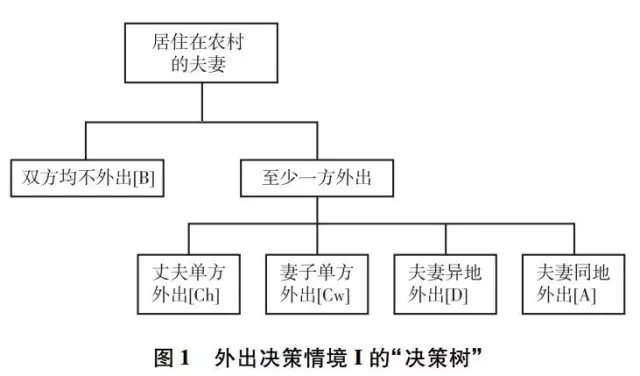

決策情境I。第一種情境是農村夫妻首先對他們之間是否至少一人要參與外出打工的經濟活動作出決策;如果決定參與,繼而在第二個階段決定是其中一人外出還是兩人都外出,是兩人都外出到同一個地點還是到不同的地點。決策情境I可以用樹狀圖的形式表示(我們稱之為“決策樹”),如圖1。情境I中,第一階段的決策是要在雙方均留守的夫妻(B)和至少有一方參與外出打工的夫妻兩個群體之間比較(A+Ch+Cw+D)。而決定外出的夫妻則將在第二階段對四種可能的外出安排做比較和選擇。若以同地外出為參照類,將產生三組平行的比較,分別是妻子單方外出vs.同地外出(Cw vs.A)、丈夫單方外出vs.同地外出(Ch vs.A)、異地外出vs.同地外出(D vs.A)。

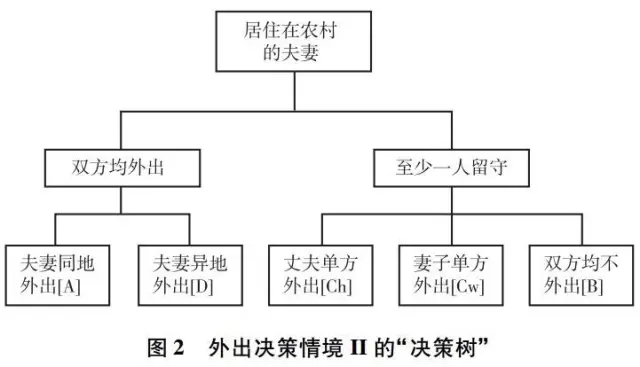

決策情境II。不同于情境I,第二種情境在第一階段的決策重點相反,考慮的是夫妻是否至少有一人要留守(見圖2)。在外出打工很普遍的地區,許多家庭的決策重點很可能不是要不要外出,而是家中要不要留人照看農村的生產或家庭。因此,情境II的第一階段是在雙方均外出(A+D)和至少有一方留守(B+Cw+Ch)間比較。第二階段,對于雙方均外出的夫妻,他們之間在異地外出還是同地外出(Dvs.A)上的比較已在情境I的第二階段中包含;而對于至少一方留守的夫妻,若以雙方均不外出為參照類,則產生兩組平行的比較,分別是妻子單方外出vs.雙方均不外出(Cw vs.B)和丈夫單方外出vs.雙方均不外出(Ch vs.B)。

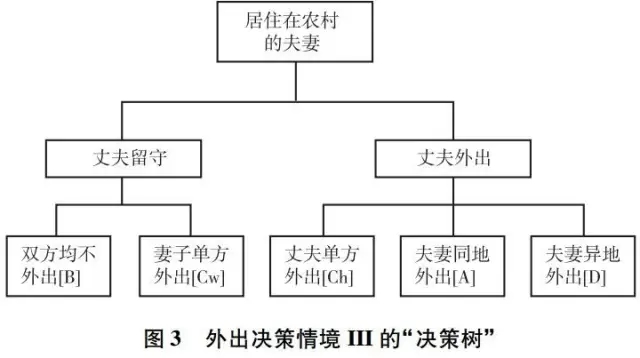

決策情境III。前兩種情境沒有區分丈夫和妻子在外出上的優先性,在第三種情境中我們要納入性別的視角,考慮家庭內部性別分工的問題。通常,丈夫是家庭外出的先行者(侯佳偉,2009;馬瑞等,2011;盛亦男,2014),這既是因為丈夫是農村家庭最主要掙取收入的勞動力,也是由于受傳統觀念“男主外、女主內”的影響。如果已婚女性通常不作為外出打工的主要行動者,那么家庭的外出決策首先要決定的是丈夫是否外出。在丈夫外出或留守的條件下,再決策妻子是留守還是外出,是與丈夫分開外出還是與丈夫會合。因此,圖3中第一階段是在丈夫外出和丈夫留守兩種安排(A+D+Ch vs.B+Cw)之間比較。在丈夫外出的情況下,第二階段是將妻子單方留守、妻子同地外出和妻子異地外出三種安排做比較。而同地外出與異地外出的比較已在情境I中包含了,因此我們只需要比較丈夫單方外出與同地外出(Ch vs.A)和丈夫單方外出與異地外出(Ch vs.D)兩組安排。對于第一階段決策樹的另一支——丈夫留守的情況,我們需要比較妻子也留守(即雙方均不外出)與妻子單方外出這兩種安排(B vs.Cw)。

我們區分決策情境是為了更有條理地分析各因素對外出安排的影響。我們假設一些因素可能對第一階段決策更有用,而另一些因素也許到第二階段才成為決策考量的重點。根據以往文獻并基于本研究數據中的已有變量,我們將側重考察兩類與夫妻外出安排相關的因素。

第一類是夫妻的人口及社會特征。由于本研究的基本分析單位是夫妻,我們將使用夫妻共同或聯合的特征。我們用夫妻的平均教育年數作為夫妻人力資本水平的綜合指標,以丈夫的年齡段來衡量夫妻所處的生命歷程。鑒于外出很可能是夫妻之間討價還價的結果,受到他們相對地位與性別權力的影響,我們還將使用夫妻的年齡差和教育水平的相對高低這些相對特征。我們假設夫妻的聯合特征在兩個決策階段都起作用,而相對特征主要影響的是誰外出、誰留守的具體安排。

第二類因素是流出地家庭的成員結構及居住特征。這里的“家庭”是指經濟上聯系在一起由親屬關系構成的家庭,這構成了夫妻決策的家庭環境因素。我們將分析除這對夫妻以外的其他同灶吃飯家庭成員的特征。具體包括:(1)夫妻擁有的未成年子女的數量及年齡構成(分為0-2歲的嬰兒期、3-5歲的學前期和6歲以上的學齡期)。(2)丈夫的父母在流入地是否未與夫妻分家。一般來說,父母在流出地可以幫忙照看農活和孩子,解決夫妻外出打工的后顧之憂,但另一方面,父母若是年邁可能也需要子代家庭照料,這可能又會要求子代留守。(3)丈夫是否為其父母的長子或獨子。在傳統家庭觀念中,長子或惟一的兒子被認為理應承擔更多的家庭責任,這可能會限制其外出。我們假設流出地家庭的特征對兩個階段的外出決策都可能產生影響。

此外,我們還順帶考慮了家庭和社區的經濟稟賦和外出社會網絡這兩類因素。這兩類因素在過往研究中曾被反復提及,而且也屬于流出地家庭或家庭所在地社區的特征。流出地的農業生產狀況是農村勞動力外出時所考慮的重要經濟因素。在家庭層面,我們納入了家中是否經營土地這一變量。通常,經營土地的家庭需要一部分家庭勞動力留守照看農業生產,這會降低成員外出的可能性。在社區層面,村農業生產產值(以千元計)是反映村經濟水平的指標,如果農業生產的產值較高,可能會提高留守務農的吸引力。我們沒有納入家庭打工收入或者農業收入,因為在截面數據中同一時點的打工或農業收入與家庭成員外出打工行為的關系是內生的。過往對勞動力外出的研究均顯示,人們外出打工的可能性會隨其他家人或親屬的外出打工而提高。在本研究中,我們以外出打工的成年家庭成員人數來測量家庭層面的外出社會網絡。通常,家庭外出打工的人越多,越可能會給家庭其他尚未外出成員帶來更多的外出就業信息或機會,也更容易產生示范效應,以促進其他成員外出。類似地,在社區層面,一個村外出務工勞動力比例越大,該村的家戶及村民越可能通過同鄉網絡獲得外出打工的機會或被鼓勵外出。我們假設社區層次的經濟稟賦及社會網絡因素主要影響第一階段的決策,而家庭層次的上述因素對兩個階段均有可能產生影響。

四、數據與模型

本研究使用北京大學社會科學調查中心實施的中國家庭追蹤調查(China Family Panel Studies,下文簡稱 CFPS)的基線數據。CFPS是一項全國性、綜合性、跟蹤性的社會調查項目。該項目的基線樣本是用城鄉一體的抽樣框,以多階段、內隱分層、與人口規模成比例的抽樣方法在全國25個省抽取。2010年基線調查最終完成了635個村居14960戶家庭的訪問,界定出基線家庭成員57155名,其中33600名成人和8990名少兒完成了個人問卷的訪問(謝宇等,2014)。

CFPS在研究家庭人口外出上具有數據優勢。首先,CFPS的調查對象囊括了家庭中經濟上聯系在一起的所有成員,即便一些家庭成員由于外出離家或拒訪而沒有完成個人問卷,這些成員只要經濟上與原家庭聯系在一起,就必須登記在冊,其基本的社會人口信息會通過代答方式采集。這一做法不僅保證了家庭結構的完整性,也提高了樣本的代表性。CFPS界定出來的家庭人口與2010年“六普”短表的性別—年齡結構非常吻合(謝宇等,2014)。其次,CFPS采用城鄉一體的抽樣框,其樣本同時覆蓋城鎮和農村地區,因此,我們既可以從農村作為流出地的樣本中獲得外出家庭成員的信息,也可以從城市作為流入地的樣本中獲得外來人口的信息。這一設計彌補了流入地抽樣調查的缺陷。再次,CFPS可以從多個問卷來源界定外出/外來人員,據此界定出來的外出狀態更全面,也更可靠。

CFPS問卷可以有三種界定外出人員的方式:(1)家庭成員問卷采集了每名家庭成員離家與否的狀態、離家原因及去向。我們將離家原因為“外出打工”且外出地與原家庭所在地不在同一區縣的離家者定義為外出人員。(2)家庭經濟問卷詢問了家中哪些成員外出打工,并提問了打工所在地等信息。該數據反映的是受訪人主觀界定的外出打工者。我們將被列于家庭外出打工的名單上且打工所在地與原家庭所在地不在同一區縣的家庭成員界定為外出人員。(3)個人問卷采集了所有成人和少兒受訪者的戶口所在地,若個人戶口所在地和調查時的居住地不在同一區縣,則被界定為外出人員。

我們將上述三種界定的并集作為外出人員的最終定義。在邏輯上,家庭成員問卷和家庭經濟問卷均是從流出地角度定義外出人口,這些外出人口在流入地既可能居住于家庭戶,也可能居住于工棚、臨時住宅或集體宿舍。個人問卷使用戶口所在地和調查居住地的信息則從流入地角度來定義外出人口。這些外出者主要是在流入地安家的人,這一角度尤其能捕捉到全家外出的家庭,因為這些家庭已不存在于流出地的樣本框中。因此,合并三個問卷的信息來界定外出人員,同時兼顧了流出地和流入地視角,彌補了流入地抽樣調查遺漏居住在非家庭戶中的外出人員的問題,也彌補了流出地抽樣調查難以捕捉全家外出情況的問題。由于本研究關注的是農村夫妻的外出安排,因此分析樣本限定為農村人口。具體包含兩類家庭:在農村接受訪問的家庭,以及在城市接受訪問的持農業戶口的外出家庭。此外,由于本研究關注的是以務工、經商等經濟目的的勞動力外出,我們排除了外出者與流入地本地人結婚且一同居住在流入地這種結婚遷移的情況,也排除了夫妻雙方年齡均在60歲以上的樣本。

表1展示了CFPS三個不同問卷來源定義的外出人員在全國再抽樣樣本中的比例。我們對三種界定取并集,將符合三種問卷界定之一者算作外出成員,由此得到的外出人口占全部人口的比例為16.7%,這一比例與“六普”的跨區縣人戶分離的比例(16.45%)非常接近。表1還展示了CFPS不同問卷界定的外出成員的基本社會人口特征。可以看出,家庭成員問卷和家庭經濟問卷界定的外出人員特征較接近。

個人問卷界定的外出人員中女性比例較高,平均年齡較大,教育年限較高,已婚比例較高,職業地位較高。一般來講,符合上述特征的外出者更有條件居住在家庭戶中,因此更可能被流入地調查抽中,梁玉成等(2015)的研究中也有相同發現。流入地界定(個人問卷)和流出地界定(家庭成員和家庭經濟問卷)的外出人口特征的差異印證了之前我們對流入地抽樣的批評:在流入地界定外出人員,不僅低估了外出人口的總量,而且其樣本特征存在偏誤。而CFPS能為我們研究家庭外出—留守安排的類型分布提供相對全面、可靠的外出人口數據基礎。

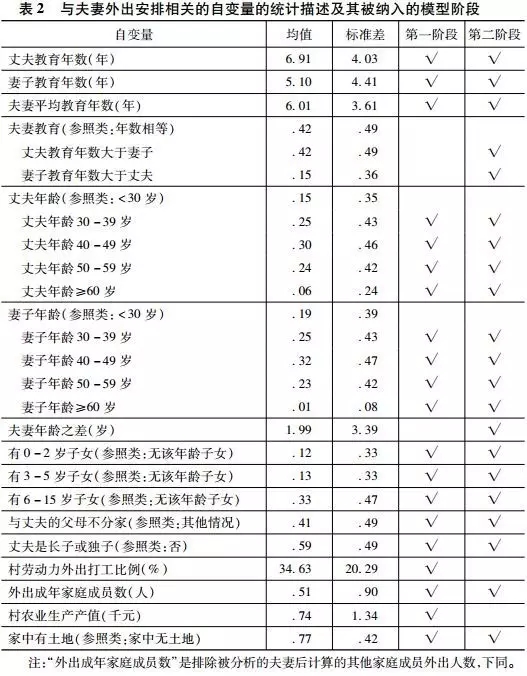

在分析各種因素與夫妻外出的安排時,我們根據之前設計的三種情境兩個階段的“決策樹”,分不同決策情境及階段建立模型。本研究的因變量是夫妻外出的各類安排,均為分類變量。因此,根據因變量類別的個數,我們對二分類的因變量使用binary logit模型,對多分類的因變量使用multinomial logit模型。自變量為影響夫妻外出安排的因素,已經在第三部分討論過,包括夫妻聯合及相對特征、家庭特征、經濟稟賦和外出網絡。表2總結了各階段模型的自變量并描述其統計分布。

五、研究發現

(一)農村家庭各類外出—留守安排的分布

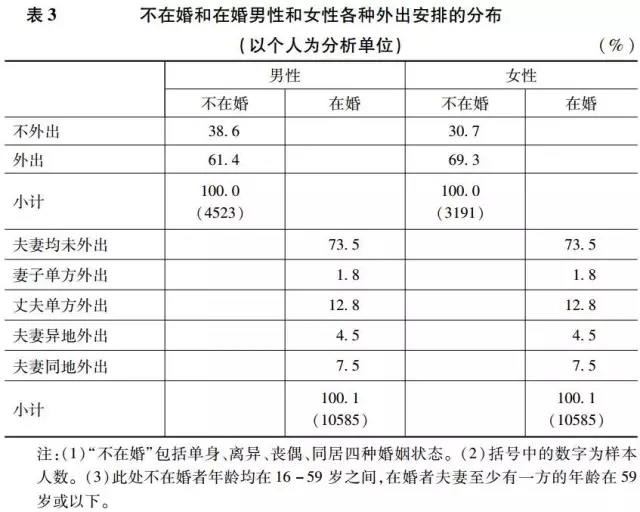

我們先利用CFPS數據描述農村家庭的外出安排。農村家庭的外出安排包括不在婚成年成員(其中74%為單身)的外出—留守安排、在婚者(夫妻)的外出—留守安排以及未成年子女的外出—留守安排。對成年人的外出,我們分男、女樣本分別描述其外出安排。對不在婚(單身、離異、喪偶)男女,其個人外出安排僅分為外出和不外出兩種狀態;但對在婚男女,其家庭外出安排分為五類:夫妻均不外出、妻子單方外出、丈夫單方外出、夫妻異地外出、夫妻同地外出。由于CFPS的在婚男女是夫妻樣本,所以對已婚男女的統計實際上等同于以夫妻對為單位的分析。表3顯示,不論男女,不在婚者的外出比例總要高于在婚者。不論婚姻狀態,男性的外出比例均高于女性。具體到本研究重點關注的農村在婚男女或夫妻的外出安排上,農村60歲以下夫妻中約1/4的夫妻是一方或雙方外出,其中包括1.8%的妻子單方外出和12.8%的丈夫單方外出,還有12%是夫妻均外出,包括7.5%的夫妻同地外出和4.5%的夫妻異地外出。

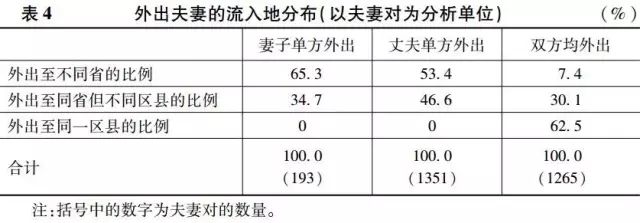

表4進一步描述了至少有一方外出的夫妻對的夫妻雙方現居地分布。單方外出的丈夫中,跨省遷移和省內遷移的情況幾乎各占一半;單方外出的妻子中,接近2/3是跨省流動,但由于妻子單方外出的數量極少,其跨省流動更多可能反映的是婚姻關系上的特殊情況。在雙方均外出的夫妻對中,有2/3是外出到同一區縣,但還有1/3是外出到不同區縣。

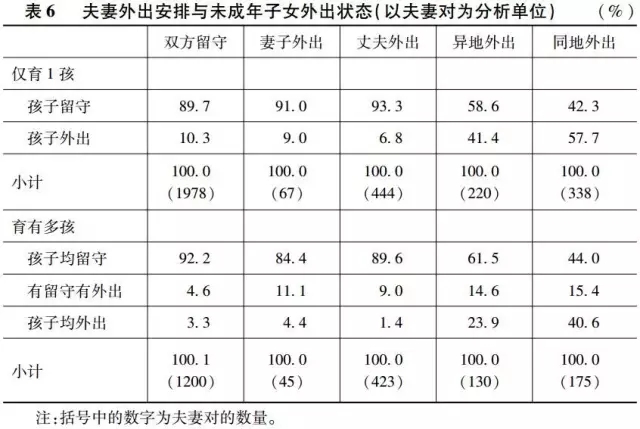

農村家庭外出安排的另一個方面是未成年子女的外出安排。表5展示了無任何子女、有未成年子女(16歲以下)和有子女但子女均已成年的農村夫妻外出安排。總的來說,有未成年子女的夫妻外出的比例明顯高于無未成年子女的夫妻。這可能反映出農村家庭需要通過外出務工來獲取撫育和教育子女的資源,但也有可能是農村夫妻在外打工時生育了這些未成年子女。表6描述的是在有一個或多個未成年子女的夫妻對中,在不同的夫妻外出安排下其子女外出狀態的分布。我們看到,雙方均外出的夫妻,尤其是同地外出的夫妻更可能子女也外出,而這些比例在妻子或丈夫單方外出的安排中明顯更低。

(二)夫妻外出安排的相關因素

接下來,我們將在之前設計的夫妻外出的三種情境和兩個決策階段下,對每種決策情境分階段建立binary logit或multinomial logit模型,以分析夫妻特征、家庭特征等因素對夫妻外出安排的影響。

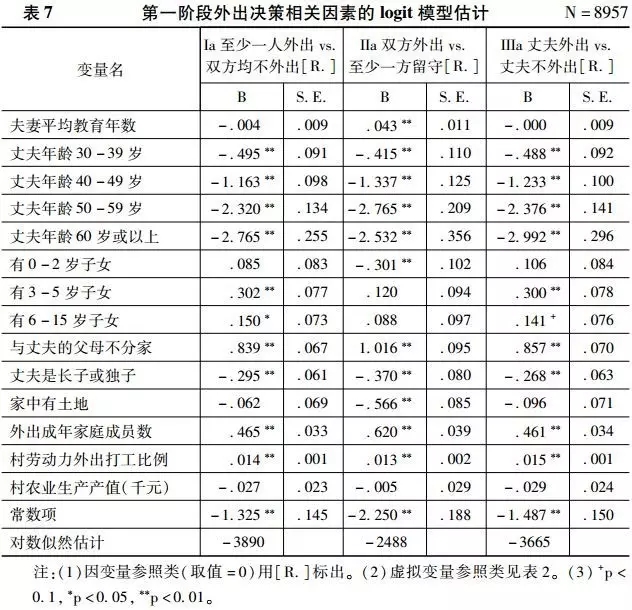

我們所假定的三種情境的第一階段決策均涉及所有農村夫妻對(N),該階段主要決策的內容是夫妻是否參與外出打工的經濟活動。其中,情境I決策的是夫妻是否至少有一方外出打工,情境II決策的是夫妻是否有一方留守,情境III決策的是丈夫是否外出打工。表7展示了這三種情境的第一階段的binary logit模型估計結果。

從夫妻特征上看,夫妻的教育年數對是否參與外出活動沒有顯著的影響,但對雙方均參與外出有很小的正效應。相比之下,第一階段決策可能更多地受夫妻所處的生命歷程階段的影響。以丈夫年齡來測量夫妻生命歷程,則發現越年輕的夫妻越傾向于外出。

在家庭結構方面,并沒有證據表明家中有父母或有未成年子女會阻礙夫妻外出,僅僅是當有0-2歲嬰兒時會降低夫妻雙方都外出的可能性。相反,有3歲以上的子女,尤其是學齡前的子女(3-5歲),更可能推動夫妻至少一方或丈夫參與到外出活動中。與丈夫的父母在流出地同屬一個家庭也會顯著推動夫妻參與外出打工。這兩個發現可能是相輔相成的:有學齡前或學齡期子女意味著夫妻需要通過外出務工為子女的教育投入掙取更多的經濟資源,而與丈夫在流出地的父母不分家意味著父母可以幫助夫妻解決照料子女的后顧之憂。此外,我們還看到丈夫若是長子或獨子,無論是丈夫本人還是這對夫妻均不傾向于外出,這可能是因為傳統家庭倫理中長子、獨子夫婦對父母要擔負更多親自照料的責任,而這種責任不是經濟上的贍養可以取代的。

我們并沒有發現社區或家庭的經濟稟賦顯著增加或降低了夫妻外出的可能性。家中有土地僅會降低夫妻雙方均外出的可能性。家庭和社區的外出社會網絡均對夫妻外出有顯著推動作用。

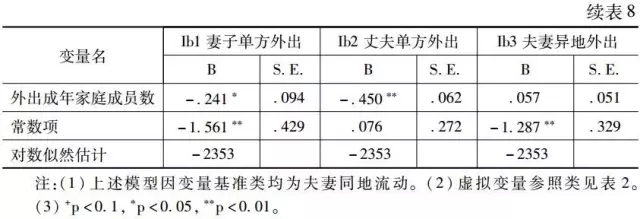

上述第一階段決策的模型主要分析的是夫妻是否參與外出。接下來我們通過第二階段決策的模型來看夫妻內部誰外出和誰留守的安排。表8對應的是情境I的第二階段模型,分析在至少有一方外出的夫妻中,哪些因素與妻子單方外出、丈夫單方外出、夫妻異地外出和夫妻同地外出的具體安排相聯系。表8顯示,夫妻平均受教育年數顯著影響了第二階段夫妻之間的安排。平均受教育年數越高的夫妻越可能同地外出。夫妻相對教育差距對同地外出的安排沒有顯著影響。夫妻所處生命歷程階段在外出安排上的差異主要以丈夫年齡40歲為分野。丈夫年齡在30歲以下和30-39歲的夫妻與丈夫年齡在40歲以上的夫妻相比更傾向于同地外出,而丈夫年齡在40-59歲之間的夫妻更可能是妻子或丈夫單方外出。夫妻的相對年齡差也顯著影響夫妻之間的外出安排。丈夫越比妻子年長,妻子越可能單方外出,丈夫也更不傾向于單方外出。未成年子女的效應大多數不顯著,但有0-2歲和3-5歲的孩子會增加丈夫單方外出而非同地外出的可能性。

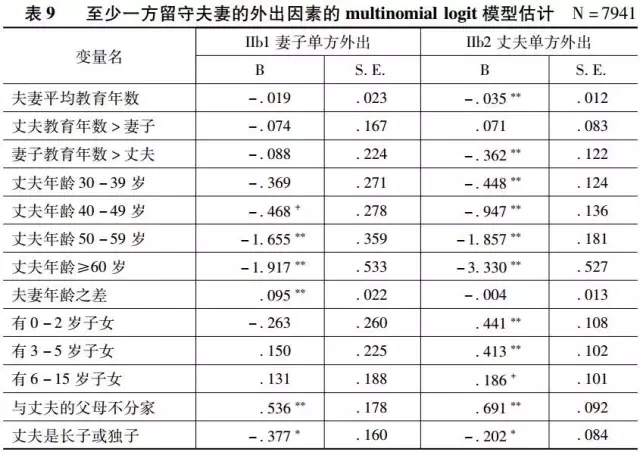

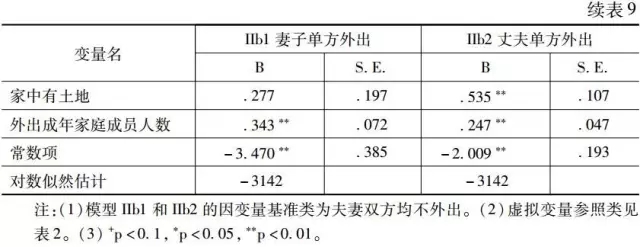

表9報告了情境II下當夫妻在第一階段決定至少一方留守時,各因素對第二階段夫妻選擇妻子單方外出還是丈夫單方外出的效應,其比較的基準類均為夫妻雙方均不外出。其中,教育年數越高的丈夫越不可能單方外出;妻子的教育年數若多于丈夫,丈夫也較不可能單方外出。丈夫年齡越大,夫妻任何一方外出的可能性都顯著降低,更可能雙雙留在農村。有0-2歲或3-5歲的未成年子女提高了丈夫單方外出的可能性,夫妻更不可能都留在農村。與丈夫的父母不分家提高了夫妻單方外出的可能性,這很可能是父母可以幫助留下的一方照料未成年子女。若丈夫是獨子或長子,夫妻更可能雙雙留在農村。

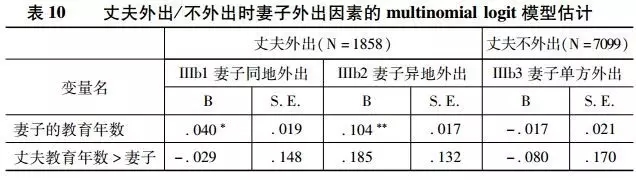

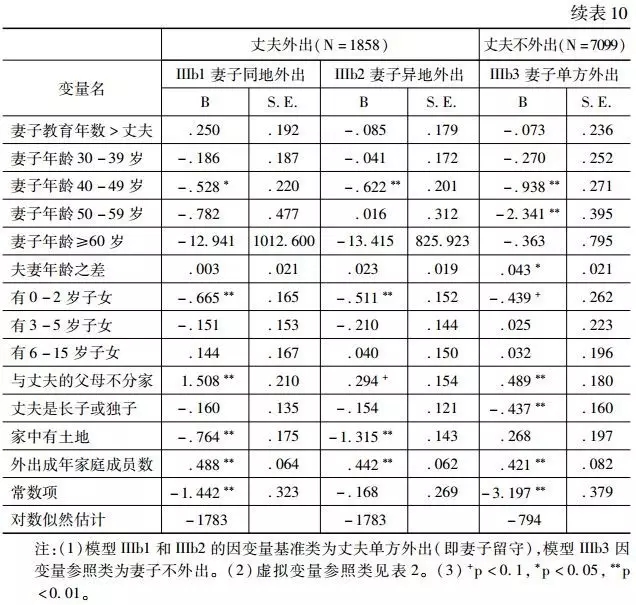

表10的IIIb1和IIIb2模型報告了情境III下假定第一階段丈夫作為先行者外出時,各因素對妻子選擇留守、異地外出或同地外出的影響,并以妻子留守作為基準類。IIIb3模型報告了情境III中若丈夫不外出的情況下,各因素與妻子單方外出的關系。在丈夫外出的情況下,妻子教育年數越高越不可能單方留守,更可能異地或同地外出,這與妻子的絕對教育水平有關,與夫妻教育差距無顯著關系。相比更年輕的妻子,年齡在40-49歲的妻子外出的可能性會顯著降低,但50歲以上和30歲以下的妻子在同地或異地外出的可能性上卻與30-39歲妻子無異。可見,妻子的年齡與其外出之間的關系是非線性的。有0-2歲的嬰兒顯著降低了妻子同地或異地外出的可能性,妻子更可能留守,但有年齡更大的未成年子女卻不會阻礙妻子外出。與丈夫父母不分家提高了妻子同地外出的可能性,這同樣也可能是因為在農村的父母可以幫忙照看孩子。在丈夫不外出的情況下(見IIIb3),40歲以上的妻子較之更年輕的妻子更不可能單方外出。妻子比丈夫年輕得越多,她越可能單方外出,讓丈夫留守。與丈夫的父母不分家提高了妻子單方外出的可能性。丈夫若是長子或獨子,妻子更不可能單方外出,這與之前模型顯示的丈夫是長子或獨子的夫妻更可能雙雙留在農村的發現一致。

六、討論

本研究描述了中國農村夫妻外出模式,并初步探討了與其外出安排相關的家庭因素。借助CFPS數據城鄉一體化的全國代表性抽樣框、完整的家庭成員信息,同時能從流入地和流出地來界定外出人口的數據優勢,本研究得以提供中國農村在婚人群外出模式更全面、準確的描述。基本發現總結如下:

首先,農村已婚人口外出家庭化到底有多普遍?在農村夫妻中,參與外出的夫妻約占1/4,在這些夫妻中,接近半數(48%)是丈夫單方外出,接近半數(45%)是夫妻雙方均外出打工,只有極少數是妻子單方外出。在夫妻均外出的情況中,同地外出與異地外出的分布大概為3∶2,異地外出多以省內異地為主,跨省異地相對少。當丈夫或妻子單方外出時,8.5%的夫妻其未成年子女也外出,但夫妻同地外出時,子女也外出的比例則升至近六成。與過往研究估計的家庭化外出規模相比,本研究估計的夫妻同地外出的普遍性要更低。周皓(2004:63)估計到2000年至少有64%的純外戶是配偶與戶主一起流動;盛亦男(2013:42)估計2010年全國有超過70%的外出者家庭是2人戶或以上。但由于他們的估計基于流入地家庭戶樣本,在計算外出家庭的基數時容易遺漏丈夫或妻子單方外出、夫妻異地外出的情況。我們的研究發現一方面肯定了家庭化外出的趨勢,如越年輕的夫妻越可能同地外出、其子女也越可能外出,但另一方面也指出夫妻分離的外出安排仍是一種主要模式,家戶分離的局面仍普遍。

其次,外出在教育水平上的選擇性體現在何處?勞動力遷移理論和早期研究中國城鄉流動的文獻都曾提及外出者在人力資本特征上的選擇性。本研究發現,夫妻的教育水平對其是否參與外出打工如今已無顯著影響,這既可能是由于外出打工在農村日益普遍使教育的選擇性降低了,也可能是由于農村較年輕人口的教育程度普遍提高降低了外出者和留守者在教育上的異質性。但是夫妻的教育水平卻影響著夫妻之間具體的外出安排。平均教育水平越高的夫妻更可能雙雙外出及同地外出,而妻子相對丈夫教育年數的提高會增加同地外出的可能性,這說明農村女性受更多教育讓她們不僅能夠婚后仍參與外出打工,也更有可能避免獨自留守,有助于其維系與丈夫的婚姻關系。

再次,孩子和老人是外出的牽絆還是外出的動力?我們的研究并沒有發現有孩子和老人會降低夫妻外出的可能性。相反,我們看到有學齡前及學齡期的子女更可能推動夫妻參與外出,僅當子女還是嬰兒時,妻子更可能會單方留守。這說明為子女教育提供更多的經濟資源或創造在城市就學的機會是農村夫妻外出的目的和動力之一。丈夫的父母在流出地會增加夫妻單方和雙方外出的可能性。這很可能是由于父母能夠幫忙照料子女或農業生產,夫妻外出掙錢更無后顧之憂,也可能是由于夫妻需要外出掙錢來贍養經濟上聯系在一起的農村父母。中國早期有關城鄉流動的文獻多認為留守農村的家庭承擔了外出勞動力的勞動力再生產成本,但如今的情況更多地是外出勞動力通過工資收入來支付留守家庭成員在農村的教育及養老成本。

最后,中國傳統家庭的特征如何影響外出安排?盡管有研究指出中國傳統家庭特征的式微(Chu et.al, 2011)、農民外出打工對傳統家庭父權制會構成挑戰(金一虹,2010),但中國傳統家庭的孝道、男尊女卑等特征仍影響著農村夫妻外出的安排。首先,夫妻外出安排存在符合傳統家庭“男主外、女主內”的性別分工的兩性差異,表現為子女對丈夫外出主要是激勵作用,而妻子則更易因照顧年幼子女而留守。其次,丈夫是長子或獨子的夫妻較不可能外出,此類家庭中妻子單方外出的情況也更少。可見,身為長子或獨子的男人組建的家庭要承擔更多照料父母的責任,這符合中國傳統父權制家庭重視長子的倫理規范。

中國的城鄉人口流動從單人外出到家庭外出是一個重要的趨勢,與這一趨勢相關的一系列社會問題不容忽視,而在探討這些社會問題的出路時需要立基于對這一趨勢下農村人口外出安排基本分布的全面認識。本研究對農村夫妻各種外出—留守安排的分布的描述可以為關注具體外出安排相關社會后果的研究(如流動人口婚姻維系、留守或流動兒童等)提供基礎的、概貌性的描述性數據。此外,我們的研究也發現或佐證了一些農村人口外出的新變化,如教育的選擇性降低、子女與父母對外出的推動作用,等等。

本研究側重于分析夫妻及流出地家庭因素對外出安排的關系。我們看到,中國農村夫妻的外出安排與其父輩和子女關系密切,也與夫妻間相對地位、與丈夫在家族中的角色與責任有關。這些發現對西方勞動力遷移理論在中國城鄉流動的應用有所回應和補充。在推拉理論和新古典經濟學的視角下,外出決策是基于以個人為分析單位的經濟收益—成本比較,而后來的遷移新經濟學雖然以家庭作為遷移決策的單位,但主要強調的遷移決策因素仍然是經濟上的,即分化家庭經濟風險(Massey et.al.,1993)。我們的研究一方面是以家庭為決策單位,認為即便是丈夫或妻子單方外出,仍然是夫妻雙方協調的結果;另一方面,在不否定外出的經濟動機的前提下,我們展示出中國農村夫妻的外出行為還深受家庭倫理的影響。我們推測,分離家戶的安排之所以十分普遍且能長期持續,背后可能有某種家庭價值的支持,讓家庭成員在空間上分隔而又不至于導致家庭解體。很多情況下農村人口外出務工是為了家庭利益;而其外出得以長期持續,也離不開家庭成員之間的分工合作,家庭價值在這個過程中提供了基礎。也許,我們可以進一步提問:分離家戶的安排與農村的鄉土社會和傳統家庭的觀念存在怎樣的動態關系?農村人口的外出模式從單人走向核心家庭,這一安排會對農村家庭價值和家庭關系帶來怎樣的影響?這些問題值得更多的理論和經驗研究去關注。

作者單位:北京大學社會學系

中國鄉村發現網轉自:《社會學研究》2016年第5期

(掃一掃,更多精彩內容!)