——以農村集體資產股份權能改革為研究對象

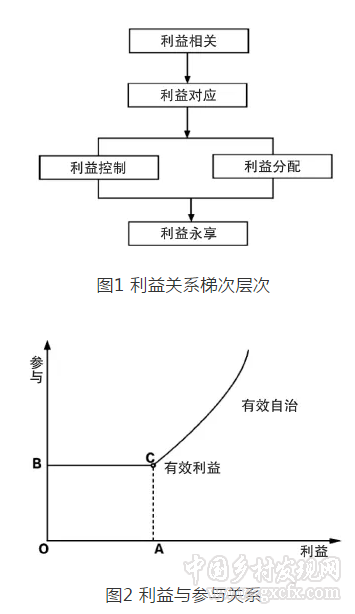

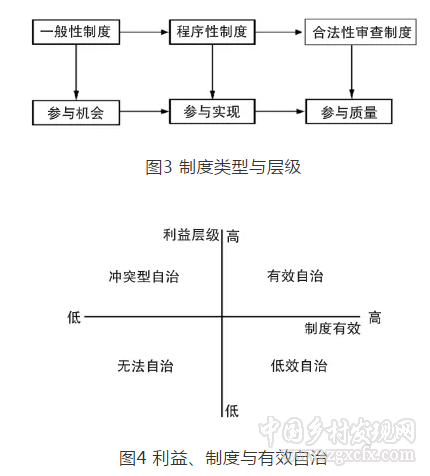

摘要:村民自治要有效實現,需要條件,也需要適宜的形式。但是僅有條件和形式還無法形成有效的自治,需要連接條件和形式的實現機制。農村集體資產股份權能改革,設計和安排了村民自治有效實現的機制:利益機制和制度機制。利益有不同類型和層級:利益相關、利益對應、利益控制和利益分配、利益永享,隨著利益層級的升高,自治有效實現的可能性會增加。制度也有不同的類型:一般性制度、程序性制度、合法性審查制度。只有三類制度同時作用才能夠為有效自治提供制度保障。在條件具備和形式適宜的情況下,利益層級性和制度有效性決定自治的有效性。

關鍵詞:有效自治;利益層級;有效利益;制度有效

對于中國三大基本制度之一的中國農村村民自治,很多學者對此非常失望,學者們認為村民自治在“一年內實現民主選舉,三十年無法實現民主決策”,還有學者認為“村民自治有死”。但是最近幾年,農業農村部推動的農村集體資產股份權能改革卻讓人看到了希望,在“一夜之間農民實現了民主管理、民主決策、民主監督”,即村民自治得以有效實現。為什么三十年都難以有效實現的村民自治能夠在這一改革中實現呢?我認為,關鍵在于農村集體資產股份權能改革在利益對應、制度保障方面建立有效的實現機制,使有效自治從可能變成現實。本文將以農業農村部首批29個改革試驗區為研究對象,考察農村村民自治有效實現的機制。

一、文獻梳理和問題意識

學術界對于村民自治有效實現的研究并不太多,其研究幾乎全部集中在華中師范大學中國農村研究院的學者們。這些學者主要從三個方面展開研究:

有效自治的條件研究。徐勇教授首先揭開了村民自治有效實現的研究。他提出了“組為基礎,三級聯動”的觀點,他敏銳地看到了有效的村民自治單元在“組”,而不是“村”,只有在“組”實施村民自治才能夠落地。鄧大才在徐勇教授等學者的基礎上,提出村民自治要有效實現需要五大條件:利益相關、地域相近、文化相連、規模適度、群眾自愿。只有符合這五大條件,村民自治才能夠有效實現。同時中農院的學者們還從不同角度進行專題研究,胡平江從地域相近、任路從文化相連、白雪嬌從規模適度、史亞峰從利益相關等方面對村民自治有效實現的條件進行了專題性研究。

有效自治的形式研究。相較于村民自治有效實現的條件研究,對于村民自治有效實現形式的研究并不多。徐勇教授提出,要根據不同的條件,建立多層次、多類型、多樣式的自治,自治與他治結合。明確提出了形式要根據條件而定,條件決定形式。鄧大才則認為,在不同的條件下,特別是不同治理單元下,各地可以選擇不同的自治形式,可以是直接民主,也可以是間接民主,還可以是混合形式。徐勇、鄧大才將此歸納為村民自治的“條件-形式”分析框架。并認為這種研究是對傳統的“價值-制度”研究的拓展,屬于2.0版的自治研究。

有效自治的機制研究。村民自治有效實現不僅需要適宜的條件和形式,還需要將條件和形式連接起來的機制。在這個方面的研究則更少。任路認為,協商民主是居民自治有效實現的機制。雖然他研究的是居民自治,但是提出的“協商民主”是有效自治的運轉機制的觀點,也適合于農村村民自治。白雪嬌從自治規則的角度探索過有效自治。但是她沒有明確提出規則是條件和形式的連接機制。還有學者從理事會、議事會、老人會等組織視角,探討有效自治的實現機制。

總體來看,對于村民自治有效實現的研究主要圍繞著有效實現的條件進行,只有很少的學者研究有效自治的形式、實現機制。即使是有效自治的機制研究,也沒有考慮將條件與形式連接起來。本文將以全國29個農村集體資產股份權能改革試驗區為對象,考察村民自治有效實現的機制。

二、利益對應:有效自治實現的關聯機制

條件研究的學者認為,只要條件具備,村民自治就能夠有效實現。其實,在實踐中符合自治條件的村莊相當多,可是村民自治就是無效或者低效。如鄧大才曾認為,同一個村莊的村民共有土地、利益相關就能夠實現有效自治。可是中國幾乎所有的村莊土地都屬于集體所有制,農民與集體利益是相關的,可是很多村莊的村民自治流于形式:低效或者無效。可見,僅有共同的利益、利益相關還無法保障有效自治的實現,還需要關鍵的實現機制。

(一)利益相關是有效自治的前提條件

自治要能夠有效實現必須有利益基礎。這些利益可以體現為共同的產權,共同的設施,如路、橋、水利等,還可以是村民共同分享的環境,如自然條件和自然資源等。只有共同的利益,村民才會關心、關注、參與自治,才可能實現有效自治。

在中國農村,同一個村民小組、同一個村莊的農民有著廣泛的共同利益。首先,產權相同。在南方,自然村或者村民小組共同擁有集體土地;在北方,不少地方以村莊為單元擁有集體土地。其次,共享生產設施和條件,如共享機耕道、水利資源和其他的生產設施。再次,共享自然資源,如山、林、水、土等。最后,共享集體經濟,有些村莊,如廣東的南海、江蘇的蘇州等村莊有大量的集體經濟。這些共同產權、共同利益、共同設施等構成了村民的共同利益。因此,在中國農村,一個村民小組或者一個村莊必然有著縱橫交錯的共同利益。這些共同利益為村民自治的有效實現提供了前提條件。

2015年國家推動的農村集體資產股份權能改革試點就是對集體所有的資產、資源進行股份制改革,即將集體所有的資產、資源量化到人,確權到戶。集體資產包括三個部分:一是經營性資產,如店鋪、門面等能夠帶來收入的資產;二是資源性資產,如土地、水面、林地等;三是公益性的資產,如學校、養老院、幼兒院等。此次農村集體資產股份權能改革就是對第一、二類集體資產進行改革,對第三類資產進行確權。集體資產與家庭承包地不同,后者雖然屬于集體資產,但是已經確地到戶,在承包期內與其他家戶沒有關系,而前者則與所有集體成員相關。可見,村莊或者小組的集體資產是全村或者全組的共同資產,大家有著共同的利益,彼此利益相關。

集體資產股份權能改革為什么能夠吸引農民參與呢?因為經營性資產和自然資源為全村或者全組農民共同所有,產權相同、利益相關。這為人們關注、關心資產,參與改革提供了動力,這個動力就為村民自治的有效實現提供了前提條件。沒有這個前提條件,如僅僅是某家,或某兩家的土地征用或者房屋拆遷,無法吸引全村或者全組的農民參與。

(二)利益對應是有效自治的充分條件

共同利益、利益相關是村民自治有效實現的前提條件。但是僅僅有共同利益、利益相關也可能無法實現有效自治。如在中西部很多村莊都有很多集體的草場、林地、水面等資源資產,但是這些地方的村民自治基本沒有展開。所以在共同利益的基礎上還得有利益的直接關聯、直接對應,或者對應關聯。

所謂利益的對應關聯,就是在這些集體資產中,村民能夠明確自己的份額。這個份額也許是百分之一,或者是千分之一。可以明確的是這些份額為自己所有,不會被剝奪,即集體資產與集體經濟組織的成員一一對應。這樣就比一大堆資產,人人都有份,但是人人都不知道有多少份額要好。也許前者的份額要小于后者可能的份額,但是份額的明確性、對應性卻讓人更加關注和關心。從利益相關到利益對應、或者利益對應關聯就使農民與集體資產距離更近了,更直接了,農民參與集體資產股份權能改革的積極性就更強了。

集體成員身份的界定與利益對應。新一輪的農村集體資產股份權能改革要求:經營性資產、資源性資產務必量化到人、確權到戶,公益性資產也要確權到村、組。要量化和確權,就得先核實集體經濟成員身份:誰有權獲得集體的資產。在經營性資產比較多的村莊,集體成員資格的核實就吸引了幾乎所有的相關利益主體的關心和參與。如果量化涉及歷史上的資產,如土地改革和合作化的貢獻、公社時期的貢獻等,還得考慮過去的人口的權益。改革涉及到人口最多,范圍最廣,利益最復雜,人們高度關注。

清產核資與利益對應。集體成員資格的界定與農民直接相關,清產核資也有緊密的利益關聯。要將村莊所有的資產、資源,包括債權、債務搞清楚,涉及到每個人的利益,因為大家都知道這些資產中有自己的一份,資產漏掉了,債權流失了,自己的股份就會減少。因此,參與清產核資,了解資產情況人的也有很多。

股權設置和量化與利益對應。集體成員身份界定和清產核資后就是股權的設置和量化。這一個環節是改革的關鍵,它涉及到集體成員所擁有的股份和資產數量及以后的分紅。股權量化和確權到戶后,每人或者每家在集體資產中所擁有股份或者資產就清晰了。集體成員與集體資產建立一一對應的關系,農民與集體的利益關系從改革前的“按堆估算”到改革后的“一一對應”,產權更加清晰,從而增強了人們關心自己產權的動力。

靜態管理與利益對應。集體資產與集體成員一一對應后,還必須保障股權和資產不被剝奪,人們預期能夠永久擁有。因此,改革政策規定,人們所擁有的集體股權,一旦量化和確股,則不再變動,即“生不增,死不減”,生育了人口不增加股份,死了人口不減少股份。政策還有三個規定,一是股東可以依據自己的股權參與股份合作社的決策和管理;二是可以根據股份享受合作社的分紅;三是股權可以贈予、繼承和轉讓。這三項政策表明人們的股權和股份不僅一一對應,而且還有增值的預期,成為人們的永久財產。

以上的分析可以發現,農村集體資產股份權能改革,不僅從利益相關邁向了利益對應,還從利益對應邁向了利益控制、利益分配,再到利益永享(見圖1)。這一從集體資產衍生出的利益關系的鏈條,能夠增強人們的吸引力和參與動力。這一點我們可以從改革試驗區的廣東南海、湖北京山、河南濟源、甘肅隴西的考察明顯發現,其關注度和參與動力是逐漸降低的。如果人們能夠知道自己在集體資產中的份額,能夠控制自己的利益,還有利益分紅和永久預期,人們對股份的關注度會更高,對參與股份合作社的管理動力將會更大。

(三)有效利益是有效自治的必要條件

如果說利益相關為有效自治提供了前提條件,利益對應與控制為有效自治提供了充分條件,但僅有前提條件和充分條件,并不必然就能夠保障人們會參與或者積極參與。我們在調查中也發現,在湖南的資興、安徽的天長、河南的濟原、湖北的京山等大部分的村莊,雖然人們獲得了股權,能夠控制和分享股份合作社的收益,但是仍然沒有多少人愿意參與。所以,在利益方面,可能還得增加一個因素,即要考慮有效利益。

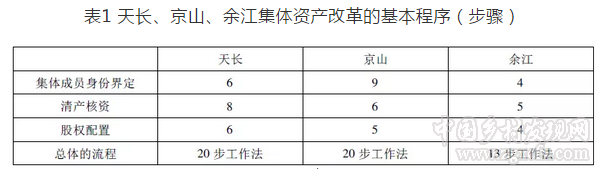

所謂有效利益,就是在當地條件下能夠吸引人們關注和參與改革和村莊、合作社的利益數量。只有達到了這一利益限度,人們才會關注、參與改革和管理。有效利益與經濟發展條件相關,在經濟發達地區,如廣東南海的利益數量可能很高;在甘肅隴西可能很低。有效利益是人們關心和參與自治的最低利益,只有超過了這一利益,人們才主動參與自治(見圖2)。

(四)利益層級與有效自治的關系

通過上面的分析,我們可以將利益進行分類(見圖1),從與自治有效的關聯來看,利益相關是最弱意義上的關聯;其次是利益對應,農民與資產有了一一對應關系,即產權清晰了;再次是在管理和分配環節:利益控制和利益分配,股東有了參與管理權和分配權;最后是利益永享,即股東的股份變成了永久的財產。從左到右(見圖2)利益層級加,與自治相關程度增加,有效自治的可能性增加。

三、制度供給:有效自治實現的保障機制

隨著利益層級提高,農民參與的積極性會增加,有效自治的可能性增強。但是即使最高層級的利益永享,也只是為有效自治提供了可能性。如北京的一些村莊,再如河南的城郊村,有著大量的集體資產,但是只有“干部自治”,沒有“農民自治”。顯然,要實現有效自治,除了要有與利益有關的前提條件、充分條件和必要條件外,還得為自治提供必要的制度供給和保障,讓農民有參與的機會、渠道和程序,否則村民自治不會發生,更不會出現有效自治。從農村集體資產股份權能改革試點來看,至少有三類制度或者程序保障了愿意參與的農民有參與的機會、渠道及參與的質量。

(一)制度規定

有參與意愿、能力只是有效自治的前提和條件,還需要參與制度保障。農村集體股份權能改革試驗明確規定,改革必須嚴格遵循村民委員會組織法,尊重農民的意愿,農民參與和主導改革。

改革方案由農民制訂。改革政策要求,所有的改革方案都必須由農民自己制訂。在實踐中,我們也發現,集體股份權能改革專業性很強,而且涉及到很多法律問題和歷史問題。因此有些地方如湖北的京山,就制訂幾種改革方案,讓農民自己選擇一種,然后在這種方案的基礎上再根據本地條件進行添加和完善。安徽的天長市、重慶的梁平只有一種方案,農民按照經管部門制訂的方案按圖索驥進行改革。即使是這樣方案也得經過農民同意,因為改革方案要經村民會議或者村民代表大會通過。所以,方案由農民制訂雖然不能完全實現,但是必須得到的農民的同意,這也無異于方案由農民制訂。

改革工作需要農民參與。集體股份權能改革是對幾十年積累起來的集體資產進行確權和量化。因此只有農民參與才搞得清楚,也只有農民參與才具有合法性。因此,改革政策規定,一是集體成員身份的確定,需要組成一個專門的小組開展工作,并與農民進行溝通、交流、審核及公示。可見這個過程,既需要有相關能力的人參與,也需要村莊所有人的配合參與。二是清產核資,清產核資是股份權能改革的一個重要環節,同樣需要熟悉村莊且具有一定能力的村民參與,在實踐中主要是老黨員、退休村干部和退休老教師等能人。清產核資的結果要公示并經過村民大會或者代表大會表決通過。三是股權設置和量化,需要工作組專門制訂并經村民大會或代表大會表決通過。可見集體股份權能改革的每個環節,每件工作都需要村民自己完成,需要所有的村民配合參與。

改革措施需要農民同意。改革政策要求,所有的改革方案、措施、過程、結果均要得到農民同意。主要包括三個方面,一是涉及到個人的改革,需要農民簽字同意。二是涉及到集體的改革,需要按照村民自治的要求,經村民會議、村民代表會議通過。三是涉及股份合作社的需要股東大會或者股東代表大會同意。農民同意的程序和過程就是農民參與改革、參與農民自治的過程。

國家改革的政策規定所有程序、所有的工作、所有的措施、所有的過程、所有的結果均需農民參與、農民同意。這一制度規定就為農民參與改革,農民參與股份合作社的管理提供了渠道、機會、可能和保障。有了這些制度渠道,與改革有關的村民自治就能夠有效實現。

(二)程序安排

有制度就一定會落實嗎?有農民參與的機會和渠道就能夠保證村民自治能夠有效運轉嗎?顯然兩者之間有一定的距離。1988年的村民委員會組織法就規定了村民的民主管理、民主決策和民主監督的權利,可是很多地方沒有實現或者沒有完全實現。原因在于組織法比較原則,沒有程序性的規定,或者說沒有程序性的安排。只有程序安排才能夠將機會性參與渠道變成有效的參與渠道。

本輪的農村集體股份權能改革則有這種制度設計和安排。很多地方的改革程序主要圍繞著三個階段展開:集體成員身份界定程序、清產核資程序、股權配置程序。從表一可以發現,每個地區的每個程序又有多個環節。總體來看,天長市和京山市是“20步工作法”,余江略微為簡單,為“13步工作法”(見表1)。國家改革試點政策規定,所有的改革工作都必須按照程序有序進行,只有完成上一個程序,才能夠進入下一個程序,否則不能進入下一個程序。這樣就能夠確保各地依法、依規改革,同時也能夠通過程序確保農民的知情權、參與權和監督權。從重要性來看,以下幾個程序比較關鍵:

協商程序。農村集體股份權能改革政策很重視協商,從各地的實踐來看,地方政府和村莊也運用協商來解決問題。一是地方政府與村莊要協商改革方案,地方政府不能“代民做主”。二是村莊及改革小組要與農民協商成員資格、清產核資、股權配置等,前者不能“替民做主”。三是村莊及改革小組要與相關利益主體協商,不能無視或忽視。四是改革后的股份合作社的董事會、監事會與村支兩委進行協商,不能取而代之。有些地方的改革規定,沒有經過協商、溝通的改革措施和程序不能進入下一個流程。這種程序的設計就確保了協商民主機制的實現,確保了自治的有效運行。

簽字程序。改革政策要求,所有涉及到個人的改革程序和環節均需農民自己簽字。從各地改革實踐來看,關鍵的環節,如成員身份界定,只要是相關人員均需簽字;股權配置,不管多少都需簽字。政策和改革方案都規定,如果不經農民簽字,不能進入下一個改革流程。在改革過程中,簽字本身就是一種參與,一種認同。

公開程序。集體資產股份權能改革涉及的利益面最廣,人數最多,程序最復雜,因此要求所有的改革方案、措施、過程、結果全公開,而且公開還必須程序化,即將公開的環節納入改革的程序之中。如成員符合界定方案和結果要公開,而且是“兩輪公開”;如清產核資的過程和結果也要公開等,允許大家質疑,歡迎大家質疑。程序公開過程就是一個自治的過程,也是有效自治的重要組成部分。

表決程序。在股份權能改革過程中,表決程序相當重要。集體股份權能改革主要有如下幾個重要的表決程序:一是改革方案需要村民會議或者村民代表大會表決;二是股權改革方案需要村民會議或者村民代表大會表決;三是股份合作的成立、組織架構設立及重要事項的決定,需要股東大會或者股東代表大會表決。表決程序的設計和安排,首先保障了農民參與權,其次保障了改革的合法性,確保依法改革、依法自治。

改革過程的程序設計和安排是村民自治有效實現的重要手段和有力的保障。改革政策和方案將改革程序嵌入到了改革的整個過程,而且構成了一個必經的程序和要件,不經過這個程序就無法進入下一個程序,即使強迫進入了下一個程序,也非法的。這種設計和安排就確保了參與的積極性,確保了改革的程序性,促進自治的有效性。這些都為村民自治的有效實現提供了制度保障。

(三)合法性審查

本輪的農村集體資產股份權能改革還有一個重要的程序就是合法性審查。合法性審查主要體現在兩個方面,一是所有的改革方案必須經過農業部門的經管站進行合法性審查。從改革過程中來看,各地經營部門都緊扣著相關法律審核改革方案、改革措施、改革程序和改革結果。二是農業部門安排第三方進行改革評估,評估過程會考察改革的規則性、程序性及執行村民委員會組織法等法律的規范性。

農村集體資產股份權能改革的合法性審查是一個非常關鍵的制度安排,一是能夠確保改革依法、依規進行;二是依法、依規的改革就能夠確保農民的知情權、參與權和監督權,從而確保村民自治的有效實現;三是能夠從外部給予村莊和村民一定的強制性約束和必要的法律救濟,維護農民的權益。所以改革過程和股份合作管理的過程是確保村民自治有效實現的制度安排。

四、結論與進一步思考

通過上述分析,我們可以嘗試回應問題意識:為什么農村集體股份權能改革能夠一舉解決有效自治的問題?有效自治能夠實現的決定性因素是什么?

(一)利益機制是有效自治的重要條件

利益是村民自治有效實現的重要機制。但不是有利益就會有參與,也不是有相關利益就會有自治,更不是有對應利益就會有有效自治。利益機制的影響主要體現在三個方面:一是對應利益是有效自治的充分條件。利益有大有小、有籠統對應的利益和直接對應的利益、有可控利益和不可控利益,還有可預期利益和不可預期利益。可以將利益分為若干層級:利益—相關利益—對應利益—可控利益—永享利益,只有一一對應以上層級的利益才會為村民的有效參與提供充分的條件,才有機會實現有效自治。二是有效利益是有效治理的必要條件。有效的自治所需要的利益,必須達到一定的規模,否則利益很小,很難吸引人們參與。達到一定規模的利益可以稱為“有效利益”。在不同的經濟條件下,會有不同的有效利益。在發達地區有效利益數量會大點,反之則小點。有效利益是有效自治實現的“臨界利益”,超過了這一點就有可能實現有效自治;低于這一點就很難實現有效自治。

(二)制度機制是有效自治的重要保障

利益機制可以吸引人們參與村民自治,但是要實現有效自治,則還要依靠制度機制。制度也可以類型化:一般性制度、程序性制度、合法性審查制度(見圖3)。僅有一般性制度,沒有程序性制度和合法性審查制度,也無法為農民的參與提供有效的渠道和保障。本輪農村集體資產股份權能改革最大的創新是不僅出臺了一般性制度,還建立了程序性制度和合法性審查制度。程序性制度嵌入到改革過程中,作為改革的一個重要環節來對待。而且這些程序性環節又是改革合法性的重要依據。一般性制度、程序性制度和合法性審查制度三者環環相扣,相互促進,共同保障農民在集體股份權改革中有參與的機會、參與渠道和參與質量,從而實現有效自治。

(三)利益、制度與有效自治的關系

利益機制和制度機制共同作用可以形成有效的村民自治,但是利益有不同的層級和規模,制度也有不同的類型。如果我們可以將利益和制度簡化為從低到高的兩個變量,這樣就可以考察所有不同地區的農村集體股份權能改革的村民自治有效實現程度。我們可以根據利益層級性和制度有效性建構一個二維象限(見圖4),這四個象限也構成了四種典型的自治形態:

一是有效自治。如果利益層級比較高(主要指對應程度高和利益規模大,下面相同),同時制度有效性高(各類制度量齊全,同時制度保障參與有效,下面相同),則會形成有效自治。如廣東南海的一些村莊,湖北京山的城販村等。

二是沖突型自治。如果利益層級比較高,制度有效性比較低,則會形成沖突性自治,即沒有制度規范,各類主體會為利益而沖突。如珠三角有些地方因為制度有效性不強,導致村民與村莊的利益沖突。

三是低效自治。如果利益層級比較低,制度有效性比較高,即有好的制度,但是利益不足吸引人們參與,則形成低效自治。所謂低效自治是,有自治但是因為參與度不夠而成效比較低。

四是無法自治。如果利益層級比較低,制度有效性也比較低,則無法形成自治,現在中西部很多村莊均屬于這種類型。

作者簡介:鄧大才,華中師范大學中國農村研究院/政治科學高等研究院院長,教授、博士生導師、青年長江學者

中國鄉村發現網轉自:《東南學術》2018年第6期

(掃一掃,更多精彩內容!)