原題:新型城鎮化促進人口跨地區流動或將解開中國經濟困局

最近,一線城市房價漲幅之快前所未有,這其中固然有一線城市創業者、高級白領、高新技術人才收入高、購買力強的因素支持,但也有種種跡象表明:許多開發商正在帶動一手房炒作、而大型中介平臺帶動二手房炒作。

但先不論“瘋漲”原因為何,面對如此漲勢,諸多經濟分析人士開始覺得恐慌,認為國內現在狀況越來越像三十年前的日本,一線城市的情況則越來越像去年十月的香港,隨后便將矛頭指向了上一屆政府提出的“四萬億”計劃——認為若沒有“四萬億”的救援,房價本會在2008年調整到位,但是被“四萬億”又猛地拉升了一把,進而造成了如今房價虛高的局面。

誠然,如果沒有四萬億,而純粹依靠市場自身的調節能力,經過五至十年的調整,我國的經濟也會慢慢走出低迷,以新的結構繼續發展,也不會有今天的“不定時炸彈”。但是,我們也要看到的是:四萬億不僅加速了房地產的開發,也對欠發達地區的新型城鎮化建設做出了不小的貢獻,以使這些地區在近年有了可以承擔高端制造、外貿、研發、金融等重要職能的大型中心城市,進而推動了外出人口的回鄉就業趨勢,拉動了地區經濟的發展,并相應解決了東南沿海地區的人口壓力問題。所以我們認為,四萬億對新型城鎮化的推進是有功勞的。

當然,更合適地說,如果不是四萬億,而是兩萬億,專項用于欠發達地區的新型城鎮化建設,那當然是最好的。但時間不能倒退,我們只能享受其碩果,并承受其后果。不過,通過這整個過程,我們確實看到了:新型城鎮化建設對推動全國動力平均分配,以及資源合理運用的重要作用——這也是為何中央而今又強調要大力發展新型城鎮化的一大原因。

綜合來看,我們認為新型城鎮化在我國的合理推進,會體現出以下三個作用:

一、新型城鎮化建設可促進欠發達地區人口回流。

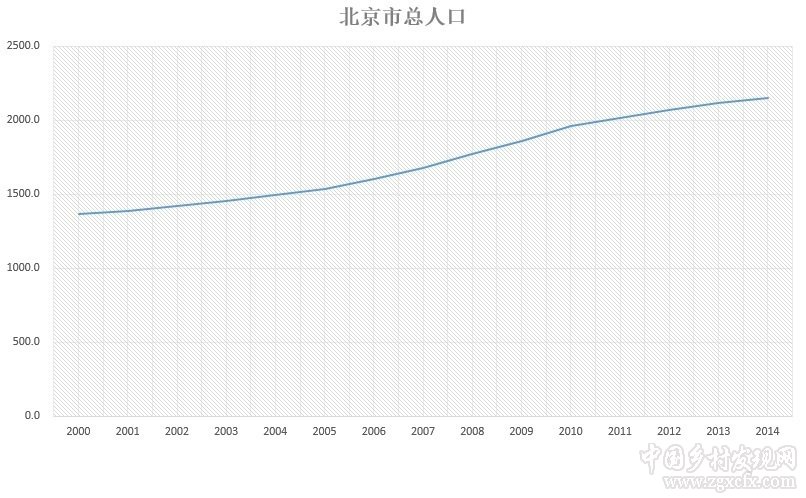

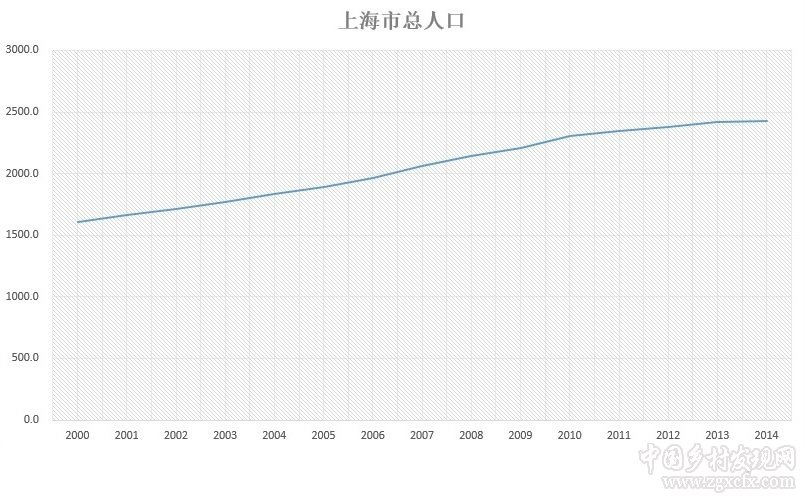

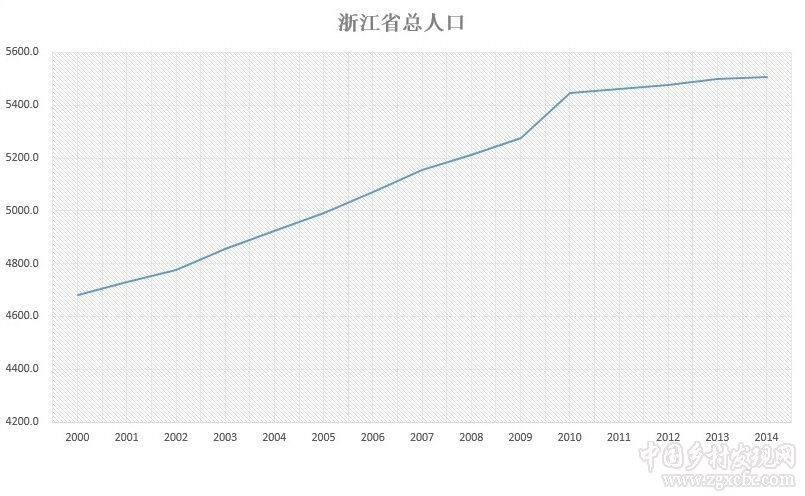

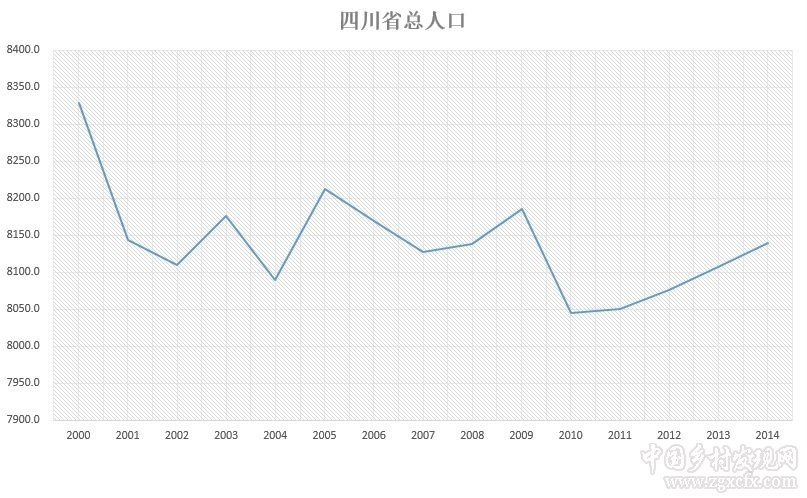

目前來講,用新型城鎮化建設促進欠發達地區人口回流已初見成效——上一屆政府“四萬億計劃”的操作從2008年11月開始,至2010年底完成。而后,北京、上海、浙江、廣東等一線地區人口增速開始放緩,而四川、重慶、湖北、安徽等有著地理優勢但經濟相對落后的地區人口增速有明顯增加——外出打工人口的回流是造成這一現象的主要因素。通過國家統計局的人口統計數據,我們可以直觀地感受到這一點。

二、新型城鎮化建設能幫助二、三線地區去庫存。

出于對最大利益的追逐,很多地區前些年造了許多房地產項目,但公共基礎設施和公共服務卻一直沒有跟上,造成了居民生活上的不便,也妨礙了新的購房者購買房產。要去庫存必然要先補短板,缺乏了必要的基礎設施和公共服務建設,新的城鎮就缺少了和諧的生活體驗。所以,國務院于在今年2月6日發布的《關于深入推進新型城鎮化建設的若干意見》中特別強調了要在新型城鎮化建設過程中提升基礎設施建設水平、公共服務水平。意在提示地方政府先行解決生活配套等民生問題,才好引導回流人才與農村人民購買房產。

三、新型城鎮化可帶動制造業的結構化調整。

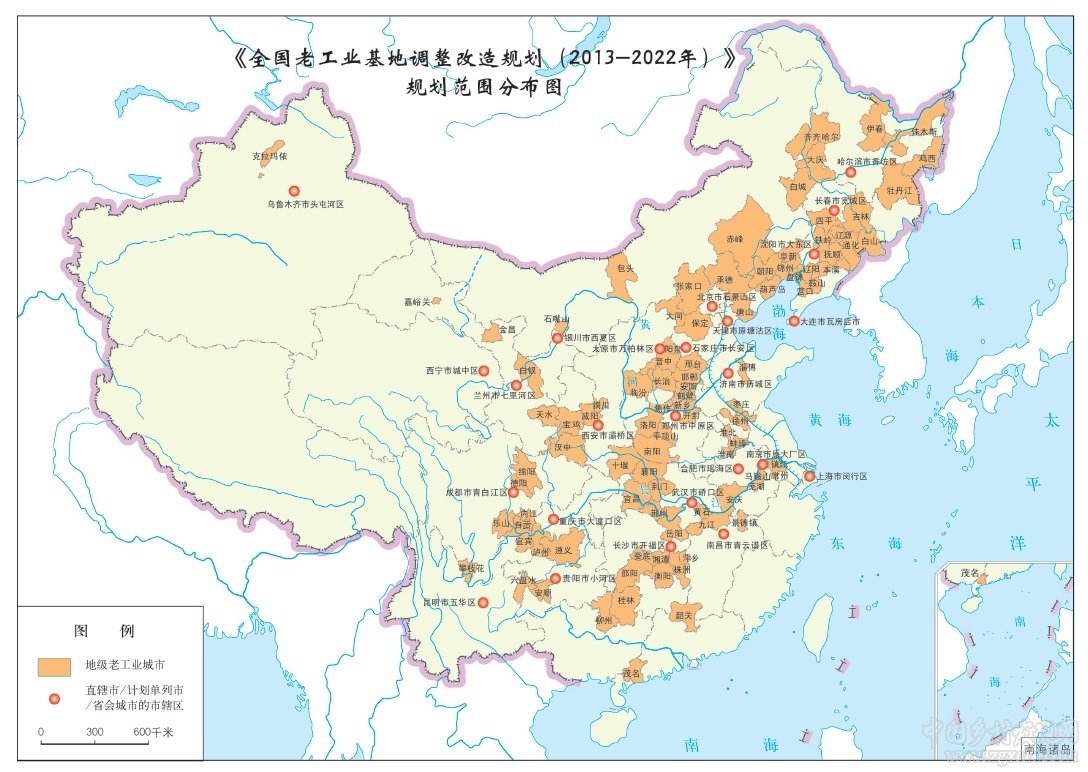

在此前的研究中,我們也分析了:根據《全國老工業基地調整改造規劃(2013-2022年)》我們可以看到:工業基地調整改造,即工業領域供給側改革的重點區域主要集中在東北地區、津冀地區、華中地區、西北地區、西南地區等區域,整體集中在經濟欠發達地帶。

在年后“開工”的第一周,中央就馬不停蹄地出臺了《關于金融支持工業穩增長調結構增效益的若干意見》、《關于財政資金注資政府投資基金支持產業發展的指導意見》,這些政策既能支持工業改革發展,也能直接提振這些地區的經濟發展活力。但是發展工業,最重要的就是引入高技術、強能力的人才,而這部分人才目前主要集中在東部與東南沿海地區以及北上廣等一線城市。而通過新型城鎮化建設提升二三線地區的宜居性,加則地方企業若能通過優異的待遇、強有力的事業平臺等誘人條件作為招募條件,或能有效吸引這部分人才放棄在沿海地區和一線城市的事業基礎,轉而返回家鄉省份進行就業。

發改委領導在2月17日的公開會議中表示:隨著經濟結構加速調整,新產業、新業態和服務業等蓬勃發展,創造了大量就業崗位。化解過剩產能、淘汰落后產能帶來的過剩勞動力順利實現跨地區、跨行業流動就業,沒有出現待崗滯留等問題——這其中蘊含著用二三線地區勞動崗位緩解一線地區就業壓力的意思,當然,從整體經濟發展形勢來看,如此格局可以達到優化產業資源、帶動地方經濟發展的目的。

所以,中央推進新型城鎮化建設絕對不是一句口號,而是有其實際意義的重要工作。從某種程度上看,也是迫在眉睫的一項工作——唯有在房地產泡沫無法承壓之前盡快落實并開展人才引流、基礎設施和公共服務配套工作,整體市場才有機會維持住現狀。當然,市場有其不可抗拒性,但是落實新型城鎮化建設工作對于我國而言符合創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,以及和諧社會長治久安的長遠利益,所以,中央必然不遺余力,而這其中的商機也是利益相關方值得把握的。

中國鄉村發現網轉自:摩爾金融

(掃一掃,更多精彩內容!)