原標題:供給側改革面臨提質增效問題:水稻不斷高產 進口卻是出口10倍

作為60%以上人口選擇以水稻為主糧的國家,中國的水稻產量無疑備受關注。目前,袁隆平帶領的第五期超級稻研究已進入17噸/公頃產量的重要攻關階段。

同時,近年來我國稻谷產量均保持在2億噸以上,加之受進口大米增加(其數量甚至10倍于出口大米)、市場大米消費減少等因素影響,國內稻谷顯示出供過于求勢態,年度結余水平較高。在此背景下,關于水稻高產還是優質的問題再次被提及。

中國科學院院士、福建農科院謝華安表示,在未來育種方向上,要把水稻的豐產性、抗性、優質性和廣適應性綜合在較高的水平上,才叫超級品種。

“對于科學家來說,他們可能有對產量極限突破的追求,但對于企業來說,高產之外,優質是更重要的。”一位參加論壇的企業代表告訴記者。目前,市場更注重的是米質問題,在供給側改革的大背景下,水稻的提質增效將成為新課題。

進口稻谷和大米量10倍于出口

目前,袁隆平關于第五期超級雜交稻的研究正在攻關17噸/公頃的產量目標,但尷尬的是:在水稻高產研究取得不斷突破的同時,近年來進口大米數量激增,國內大米出現供過于求勢態,庫存也面臨一定的壓力。

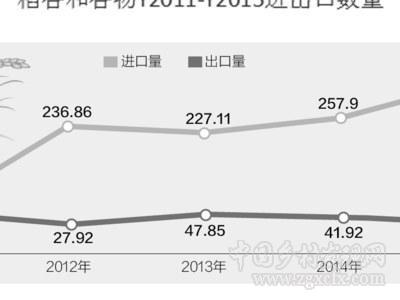

《每日經濟新聞》記者從國家統計局官網查詢數據發現,2008年,我國稻谷和大米進口數量為32.97萬噸;2011年,這一數據已增長至59.78萬噸;到了2015年,稻谷和大米進口數量飆升至337.69萬噸;而據海關數據顯示,2016年,進口稻谷和大米數量達到353萬噸,是2008年進口量的10倍之多。

出口方面,近十年來,我國稻谷和大米出口數量一直處于下降狀態。2008年,我國稻谷和大米出口數量為97萬噸,超過當年進口數量約64噸;到了2011年,稻谷和大米出口數量降至51.57萬噸,被進口數量超越,中國也成為稻谷和大米凈進口國家;到了2015年,稻谷和大米出口數量僅為28.72萬噸,不足進口數量十分之一。

“這還是在國家的配額管控的情況下,如果我們把國家的配額因素再拋開,敞開進口,可能進口的數量遠遠不止這個數量,整個行業都在關注國外的大米來了。”談起近年來我國進出口大米數量的變化,隆平高科副總裁青志新向記者如此表示。

據了解,為保護國內糧食安全,我國并未完全開放糧食市場,而是實行進口關稅配額制。據發改委歷年頒布的《農產品進口關稅配額管理暫行辦法》(2012~ 2016年度),我國大米進口關稅配額均為532萬噸(其中:長粒米266萬噸、中短粒米266萬噸),國營與非國營貿易比例各自為50%。

“這就是消費觀念帶來的變化,以前吃大米,可能只是當飯吃,為了吃飽,但現在不一樣了,很多消費者會考慮這個米的安全性、營養、口感等多個方面。”一位參加論壇的業內人士告訴記者,同一價位的大米,從品質上來說,進口大米要優于國內大米。據該人士介紹,同一品質大米,進口大米價格可比國產大米低千元/噸。

事實上,多年以來,日本越光米、泰國香米等國際知名大米,在國內均被宣傳為“優質大米”,到了零售端,它們的價格并不低。《每日經濟新聞》記者在天貓平臺搜索發現,泰國香米單價大多在6元/斤以上,而日本越光米少則近10元/斤,多則高達45元/斤。

水稻產量質量爭議再起

《每日經濟新聞》記者注意到,針對目前糧食品種的供需矛盾,分析普遍指出,這是各地主動優化農業生產結構和區域布局的結果,其目的是改變過去以追求產量為主的發展模式,轉換成以提高質量,以更高效益為目標的發展方式。

“就是說,現在溫飽問題已經解決了,無論是國家政策,還是消費者,都開始更加關注大米的安全、綠色、口感等各方面。”有廣東省內水稻企業負責人如是告訴《每日經濟新聞》記者。

事實上,從2016年開始,供給側結構性改革的重心便擴及農業領域。今年2月,人民日報發表社論文章稱,當前,農業農村發展進入新的歷史階段,內在動因和外部環境正發生重大而深刻的變化。農業主要矛盾由總量不足轉變為結構性矛盾,突出表現為階段性供過于求和供給不足并存,矛盾的主要方面在供給側,并且主要是結構性、體制性的問題。

2017年年初,稻米領域的供給側結構性改革措施落地,政府在執行托底政策13年后,首次調低各類稻谷的最低收購價,其主要目的是刺激優質品種的種植。

“今年國家的最低收購價的政策信號相當明確,沒有再進一步往上漲,也沒有持平,而是往下降。早秈稻下降了3塊,中晚秈稻到了136元/100斤,粳稻下調5元。”青志新告訴《每日經濟新聞》記者,這一舉措,將進一步促使企業主動清退普通品質品種,轉向研發推出優質品種。

“我們作為行業內的人士,所考慮的應對思路就是要優質,要把優質的產能供應得比較充分,通過提質增效來滿足社會的需求。”青志新表示,就隆平高科方面,將來優質、高產、廣適、高抗的水稻品種將是創新的主流。

謝華安表示,在未來育種方向上,要把水稻的豐產性、抗性、優質性和廣適應性綜合在較高的水平上,“具有這四性綜合水平比較高的品種就叫超級品種,它在生產上的應用就是低風險、高效益。”

不過,也有觀點認為,即使是在供給側結構調整的情況下,水稻增產依然不可放棄。

中國工程院院士、揚州大學教授張洪程認為,穩定、增產、高產仍然是我國水稻增產增效的一個重要的渠道。

“大家不要認為我國的水稻多了,我個人的觀點,我國目前的水稻總量并沒有多到哪里去,仍然是一個基本平衡,甚至是一個緊平衡的狀態。”張洪程分析稱,在過去,家家戶戶都要存糧,但目前,無論是農村的新一代農民,還是城鎮的市民,并沒有存糧,“原來是13、14億人家家戶戶都存糧,那糧食就不顯得多,我們現在只有國家存糧,還有市場上存一點糧,所以糧食并不多到哪里去,所以一定要穩定住它。”

“不要認為高產了,效益就低了,我認為只要措施合理、栽培技術用得好的話,它仍然可以達到優質、高產和高效的統一。”張洪程說道。

中國鄉村發現網轉自:每日經濟新聞2017-04-17

(掃一掃,更多精彩內容!)