近期,很多人都在討論“故鄉是否淪陷”。在很多在農村長大又在城市里讀書工作的人心中,故鄉早已不是記憶中的故鄉。農村在空心化,暴露出留守老人、留守兒童、道德滑坡、賭博、高利貸、高彩禮等諸多社會問題。那么,在改革之初的八十年代,中國農村是什么樣?

記憶中的故鄉,總是充滿詩情畫意。那時候你還是一個孩子,無論家鄉多么貧窮,土地多么貧瘠,交通多么閉塞,生計多么艱難,你的記憶里也只有那些田園詩般美好的景象。圖為1980年,四川樂山附近的農耕景象。攝影:Bruno Barbey

這是八十年代的華西村村貌,無論是今天還是八十年代,華西村在中國農村都屬于最富裕的一類。在1985年,村里除了耕地,還有十幾家棉織、鋼鋁材等工廠,80%的人在工廠做工。華西人的年收入超過很多城里人。攝影:方愛玲/新華社

八十年代初誕生了“萬元戶”這個詞,用來描述那些在改革中先富裕起來的人們。這是四川省什邡縣的一個八口之家——張大興家,1982年農副業總收入達14000多元,住二層樓,院子里三輪車、摩托車、自行車一個不少,絕對是八十年代農村典型的“萬元戶”。攝影:孫忠靖/新華社

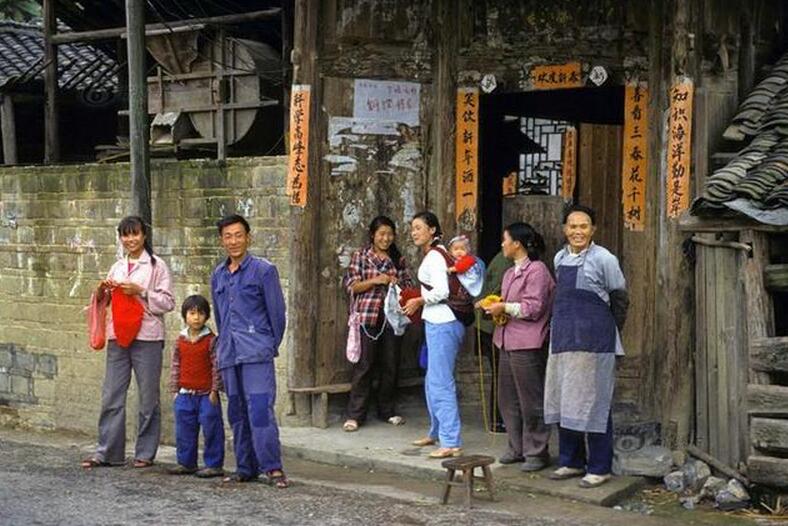

這是貴州凱里的一家住戶。那時候農村里青壯勞動力還都在村里,人們雖然穿著打補丁的衣服,老老少少在一起,卻是發自心底地開心。攝影:Marie Mathelin/Getty Images

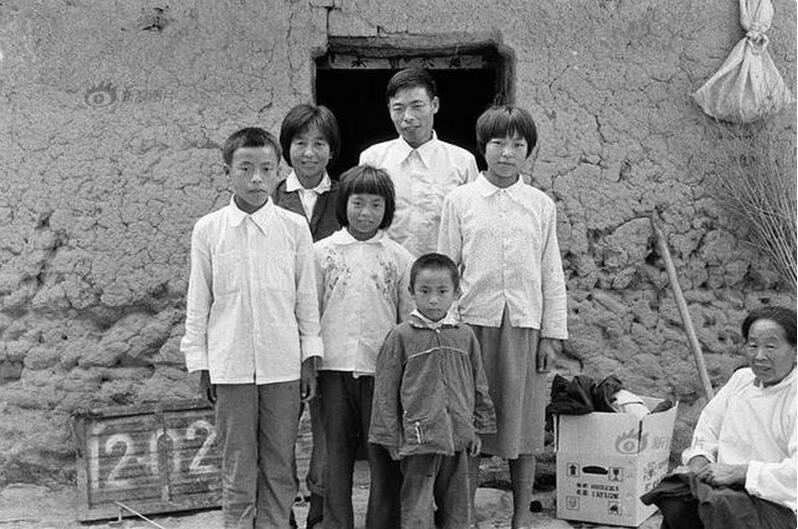

中國農村的改革始于1978年,安徽鳳陽縣小崗村的18位農民率先實行農業“大包干”。18位農民中有一位叫嚴宏昌,這是80年代嚴宏昌一家在自己的茅草屋前留影。等到90年代,他們身后的茅屋就變成瓦房了。攝影:汪強/視覺中國

八十年代,一些先富裕起來的農民的生活逐漸變好。在很多農家還是報紙糊墻的時候,這位名叫王明中的農民家里,就已經刷了白墻,擺起了電視機、收音機和電風扇,一家人其樂融融。王明中生活在貴州省貴定縣,他有一個自己的面粉加工廠,每月純收入達800多元。攝影:田建之/新華社

八十年代,隨著人們收入的提高,婚禮也越來越熱鬧和隆重起來。不過彩禮沒那么高,份子錢也都是幾塊、幾十塊的,不像現在,彩禮錢要秤稱,份子錢少于500你都不好意思拿出來。這是1980年山東省昌邑縣農村一對新人的婚禮。攝影:岳國芳/新華社

那時候農村當然也實施計劃生育。村里的墻上也用難看的字體寫著各式各樣的標語。但是八十年代初,農村一家兩孩的現象還是不少見的。不像現在,農村人也自愿生一個娃,因為年輕人們都說再多一個養不起。圖為1983年,河南農村,抱孩子的爺爺和父親。攝影:朱憲民/視覺中國

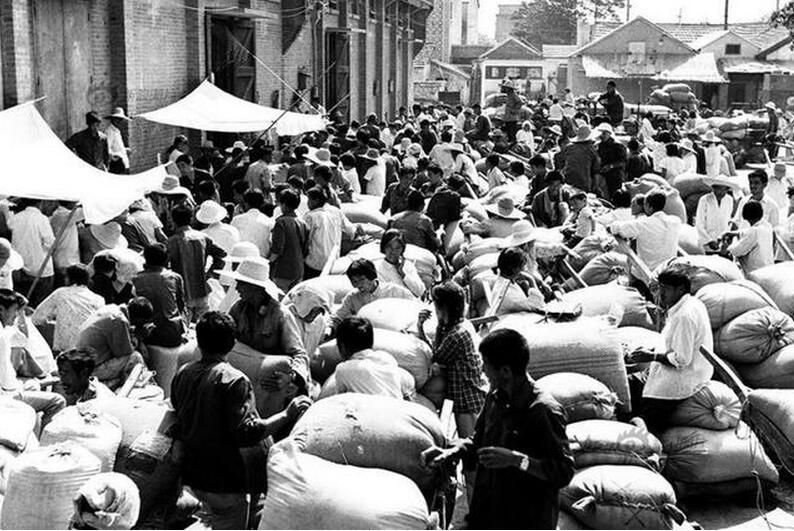

八十年代,農民們開著三輪趕著馬車往糧庫里賣糧絕對是中國農村最壯觀的景象。那時候家家戶戶都是要交“公糧”的。不像現在,農民不但不用交公糧,還能拿到糧食補貼。圖為1981年,安徽鳳陽縣農民交公糧的情景。汪強/視覺中國

廣東省南海縣南沙大隊堅持走農、工、副綜合發展道路,生產服裝上的金屬鈕扣、別針等小五金,1980年工、副業總值445萬多元,為國家上繳了稅金,為社員增加了收入。這是大隊的小五金廠。攝影:池興旭/新華社

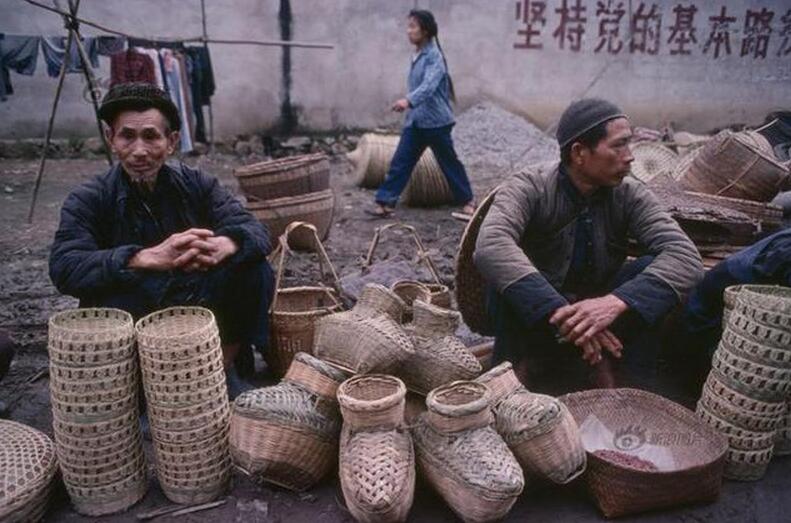

八十年代,農村也出現了很多個體戶,開小賣部的,搞養殖的,開米面加工廠的等等,這些人大多成了先富起來的人。也有一些人農閑時間自己手工制作農具拿到市場上賣,貼補家用的。圖為1980年,廣西街頭賣自制農具的農人。攝影:Bruno Barbey

那年代沒有電商的沖擊,各地的農村大集都非常繁榮,十里八村的人們都會去趕集,有的地方人們坐車去,有的地方人們乘船去,集市上各種日用商品應有盡有,尤其是每逢節日之前,商品就更加豐富。圖為1984年,云南石屏縣的一個集市上。攝影:Peter Charlesworth

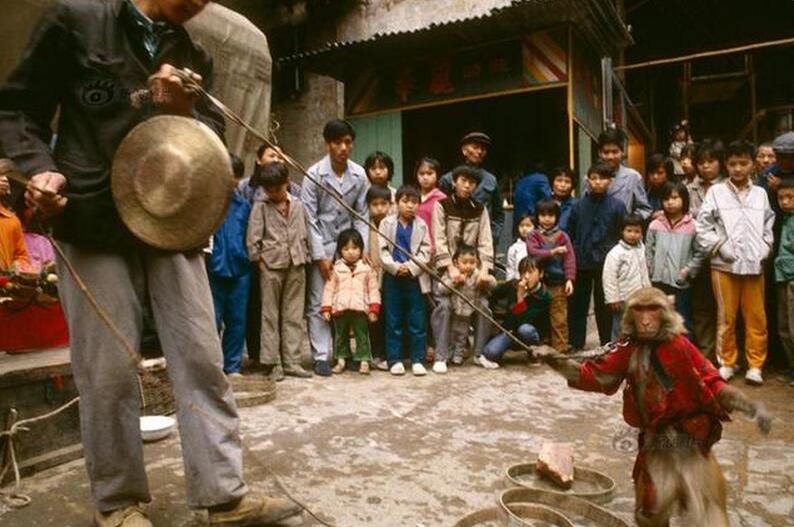

在農村集市上,除了賣商品的小販和攤位,還有各種組織抽獎的、演馬戲的、炸爆米花的、扭秧歌唱大戲的……震耳欲聾的高音叭喇的聲音吸引著人們快到這里來看熱鬧。圖為1988年遼寧省彰武縣的哈爾套大集上,舉辦的首屆哈爾套藝術節。攝影:肖野/新華社

八十年代初,很多農民家庭是買不起電視的,娛樂少得可憐。幾個月來一次的電影放映對于農村年輕人來說就是奢侈品了,如果偶爾來了個耍猴的、變戲法的或者炸爆米花的,那孩子們可是樂壞了。圖為1984年,廣西梧州,村里來了耍猴人。攝影:Peter Charlesworth

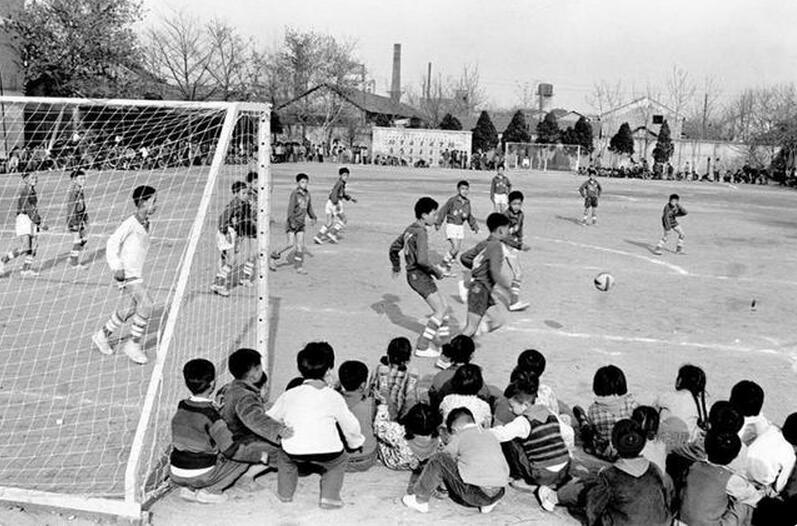

八十年代中國大部分農村的小學教育水平都很低。但是孩子們大都在村里上學,老師就算是代課的,也都非常負責任。也許那時候校舍很破,桌椅很爛,但至少校舍沒有荒蕪,教室里能傳出朗朗讀書聲。圖為1980年4月,武漢市新合村小學的學生在踢足球。攝影:于澄建/新華社

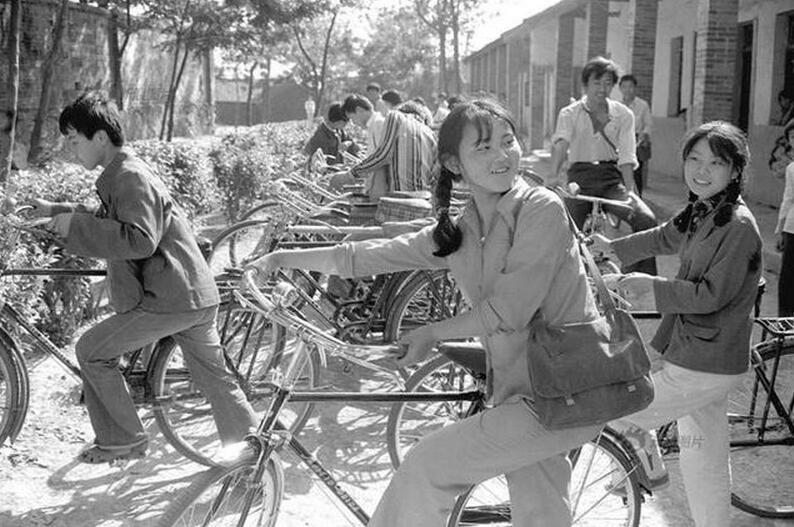

小學在村里,初中就要在鄉里或者鎮上了,距離村子幾公里甚至十幾公里。在平原地區,很多孩子上初中以后就有自行車可騎了。那時候,買輛自行車對于家里來說也是一項不小的支出。圖為1985年,安徽省綽廟鄉中學的學生在放學時騎車回家。攝影:魯迅承/新華社

八十年代,農村鄉鎮企業日軍突起。盡管也產生了污染等問題,但不少農民從中受益。圖為1987年,江蘇省一個鄉的成人教育學校學員在上課。這個學校有衛生班、企業管理班、標準化班等,為農村經濟發展培養多種人才。攝影:鄭震孫/新華社

那時候農村的醫療條件不好,缺乏有素養的醫生和專業醫療設備,那些醫學世家子弟或者稍有文化的人就逐漸成了醫生,為鄉村醫療做出重大貢獻。1985年以后,赤腳醫生逐漸消失。圖為1980年,四川樂山附近,一個赤腳醫生在給田間給農婦打針。攝影:Bruno Barbey

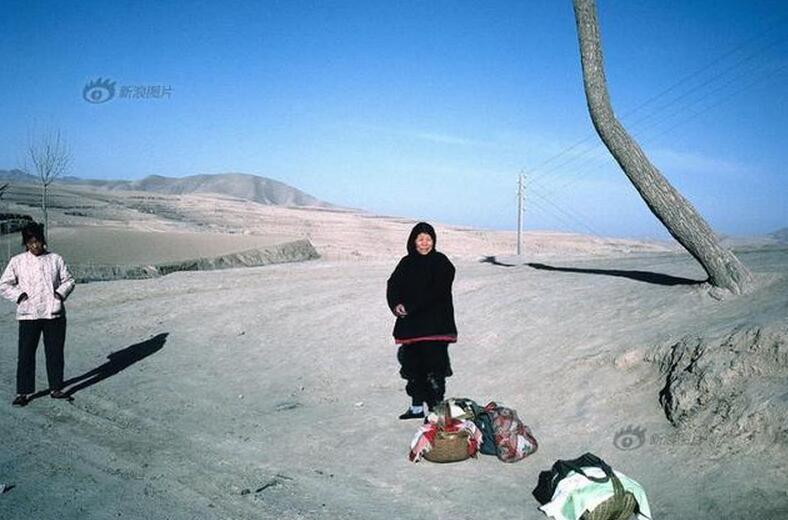

八十年代農村的交通情況也非常差,山區情況更糟。很多地方也都是土路,一刮風塵土飛揚,一下雨就泥濘不堪。一般村子都離縣城或者市里有幾十上百公里的距離,進趟城不容易。圖為1980年,甘肅某地,一個在村頭等待公共汽車的婦女。攝影:Hiroji Kubota

很多地方的農村至今還保留著清明祭祖的習俗,八十年代尤甚。每到清明,族人一起到先人的墳墓前,表達思念和敬意,并祈求家族興旺。圖為1983年,杭州地區人們的清明祭祖儀式。攝影:Hiroji Kubota

中國鄉村發現網轉自:新浪圖片

(掃一掃,更多精彩內容!)