1 引言

建設生態文明是我國旅游產業落實科學發展觀、全面建設小康社會的內在要求,更是解決當前旅游產業快速發展過程中所突現的資源環境問題、統籌人與自然和諧發展、實現旅游產業可持續發展的戰略選擇[1]。基于生態文明建設視角,在傳統鄉村旅游開發帶來嚴重污染背景下,鄉村生態旅游成為一種新型旅游形式。不少學者對省域[2]、民族地區[3]、欠發達縣域[4]、邊緣鄉村[5]、鄉村發展中的社區[6-7]等不同地域的鄉村生態旅游進行研究,針對大都市區周邊的生態涵養區鄉村生態旅游研究成果相對較少。不少學者關注鄉村生態旅游調查[8]與評價[9]、鄉村生態旅游項目[10]、鄉村生態旅游規劃[11]、鄉村生態旅游發展與新農村建設[3,12]、鄉村社區生態旅游偏好[13],尤其是鄉村生態旅游發展模式構建成為許多學者研究的重點[14-16]。

北京生態涵養區是大都市的生態屏障和水源保護地,也是北京鄉村生態旅游的地域空間。發展鄉村生態旅游成為北京城鄉統籌、農民致富增收的重要途徑。近年來北京鄉村生態旅游產業規模越來越大,2014年北京市農業觀光園1301個,總收入24.9億元;民俗旅游實際經營戶8863戶,比上年增加333戶;民俗旅游總收入11.3億元,增長10.4%。隨著北京鄉村生態旅游的快速發展,其所帶來的環境破壞、生態失衡、文化變遷等不良影響,制約著北京生態涵養區社會經濟可持續發展。本文首先辨析生態文明建設與鄉村生態旅游的概念內涵;其次分析北京鄉村生態旅游發展現狀及存在的問題;最后基于生態文明建設理念,從農旅、文旅、食旅三個方面構建北京鄉村生態旅游發展模式。研究成果旨在從生態文明建設視角下有效解決北京生態涵養區鄉村旅游發展與生態環境保護的矛盾,科學保護鄉村生態環境與傳統文化,提升北京生態涵養區鄉村生態旅游產品品質與綜合效益。

2 概念辨別與內涵分析

2.1 概念辨別

2.1.1 生態文明建設

生態文明以尊重和維護自然為前提,以人與人、人與自然、人與社會和諧共生為宗旨,以建立可持續的生產方式和消費方式為內涵,以引導人們走上持續、和諧的發展道路為著眼點。生態文明建設本著為當代人和后代人均衡負責的宗旨,轉變生產方式、生活方式和消費模式,節約和合理利用自然資源,保護和改善自然環境,修復和建設生態系統,為國家和民族的永續生存和發展保留和創造堅實的自然物質基礎。

2.1.2 鄉村生態旅游

隨著鄉村旅游開發中出現諸多生態環境問題,一些學者提出將鄉村旅游與生態旅游相互融合,其實質是將生態文明建設理論融入傳統鄉村旅游開發之中,形成鄉村生態旅游。因此并非所有的鄉村旅游均是鄉村生態旅游,當前我國對其鄉村生態旅游定義尚未形成統一的表述,不同學者有不同的理解,綜合不同學者的觀點[11,14-15],提煉出如下觀點:(1)鄉村生態旅游以鄉村原始自然生態及人文景觀為基礎;(2)以鄉村自然景觀觀光、鄉村民俗文化體驗等為旅游產品;(3)以滿足游客休閑娛樂、觀光游覽、農業活動學習體驗、生態教育為功能;(4)以鄉村資源環境保護、農村文化傳承、鄉村社會經濟可持續發展等為目標。綜上所述,鄉村生態旅游是以鄉村自然景觀、生態環境、民俗文化為資源基礎,以可持續發展和生態文明建設為發展理論,發展鄉村觀光、三農體驗、生態教育為一體的鄉村生態旅游產品,達到鄉村自然環境與社會經濟可持續發展的目標。

2.2 生態文明建設與鄉村生態旅游發展的關系

鄉村生態旅游是生態文明建設與鄉村旅游發展緊密結合的一種新型的旅游發展模式,生態文明建設與鄉村生態旅游發展二者之間相輔相成,關系密切。

(1)生態文明建設是鄉村生態旅游的發展基石。作為首都大都市區的生態涵養區,其服務功能以生態涵養為主,許多鄉鎮亟需發展替代性生計產業以滿足鄉村社會經濟可持續發展。因此,北京鄉村生態旅游發展需堅持生態保護優先,保障生態涵養區的生態服務功能,保護農村地區的資源與環境,生態文明建設通過建設鄉村生態環境,為發展鄉村生態旅游提供良好的生態環境空間,規范鄉村生態旅游產品開發。

(2)以政府引導與市場主導相結合為鄉村生態旅游的發展思路。一方面,強化政府在鄉村生態旅游規劃引導、產業發展政策扶持、旅游環境優化、鄉村生態文明建設、發展平臺搭建等方面職能;另一方面,積極發揮市場在鄉村生態旅游發展過程中的主導作用,特別是在鄉村生態旅游產品項目建設、鄉村資源環境保護、帶動社區參與、旅游服務培訓等方面,市場應該發揮積極主導作用。

(3)以生態與旅游兩類產業融合為鄉村生態旅游的發展路徑。北京生態涵養區發展鄉村生態旅游應針對各村資源環境特點,確立生態或旅游主導產業,有效整合農村資源,延伸產業鏈,將主導產業與多種產業相互融合,推動北京生態涵養區鄉村生態旅游產業體系的構建與發展,強化鄉村生態旅游綜合效益最大化。

(4)促進三農共榮為鄉村生態旅游發展的目標。北京鄉村生態旅游需要從農業、農村、農民三個方面出發,堅持“三農”共同繁榮共進,發展鄉村生態旅游改善農村生態環境,優化農業結構與融合農旅產業,轉變農民傳統生產方式,促進農民增收致富;打破原有粗放式鄉村旅游發展方式,帶動北京生態涵養區農民參與旅游實現增收,促進其農業旅游增長,維系農村地區穩定發展。

3 北京鄉村生態旅游現狀與存在的問題

3.1 發展現狀

北京鄉村生態旅游已成長為年產值超過40億元、擁有近10萬從業者、1.2萬多個民俗旅游接待戶、100多個市級民俗旅游村、1000多個休閑農業園區、年接待超過4000萬人次的都市型現代農業支柱產業,并呈現出良好的發展態勢[17]。表1為2005€€2014年北京市鄉村生態旅游發展狀況。從表1可知,近年來北京鄉村民俗旅游實際接待戶數量有增有減,但整體變化幅度平穩;鄉村民俗旅游總收入逐年增加,戶均收入也有較大幅度的提升。同時,北京市政府和社會也加大資金投入,加強對基礎設施和公共服務設施的建設,改善了村莊的旅游接待能力,為鄉村生態旅游的發展提供了重要保證。當前北京鄉村生態旅游正由快速成長期向成熟優化期轉變,呈現以下幾個特點:(1)產業投資正從資源和資本投入向資本和創意投入轉變;(2)產業市場正從賣方市場向買方市場轉變;(3)產業投資主體正從農民單一投資主體向農民、集體、社會多元投資主體轉變;(4)產業形態正由農家樂單一形態向鄉村酒店、國際驛站等多種形態轉變[17]。總之,當前北京鄉村生態旅游發展勢頭迅猛,發展鄉村生態旅游成為北京城鄉統籌、農民致富增收的重要途徑。

3.2 存在的問題

(1)鄉村生態旅游產品類型單一,同質化現象突出,產業鏈條短。北京郊區以民俗生態旅游與自然生態觀光為主,且區域產品同質化現象突出;依托生態環境與鄉村文化的優勢,開發的鄉愁文化、生態體驗、環境教育、文化創意等鄉村生態旅游產品較少;鄉村生態旅游產品難以滿足國際大都市旅游消費者的需求。鄉村生態旅游產業以觀光業態、休閑業態為主,尚未形成完整產業鏈,所產生的綜合效益較低。

(2)鄉村生態旅游社區參與組織方式落后,亟需轉變,開發水平較低。當前北京鄉村生態旅游以“農戶+農戶”,“公司+農戶”等初級組織方式為主,這些組織方式參與主體較少,容易協調發展中的利益矛盾,適合鄉村生態旅游發展初期采用。但是,隨著鄉村生態旅游發展規模的擴大,游客對體驗的品質要求提高,簡單的組織形式會引發多種問題,如開發管理水平低,規模無法擴大,服務質量低等,故這類組織方式已難以滿足鄉村生態旅游的發展。

(3)鄉村生態旅游從業人員素質較低,缺乏發展專業化管理、服務與營銷人才。北京鄉村生態旅游的多數管理者由當地村委會干部或者村民兼任,缺乏管理經驗;社區村民發展鄉村生態旅游相關技能較少,服務意識較弱,難以從事高端定制式鄉村旅游開發。

(4)北京鄉村生態旅游缺乏高效市場營銷渠道。北京各郊縣對鄉村生態旅游的宣傳主要通過北京鄉村旅游網和區縣旅游政務網站,大部分鄉村旅游點缺乏專門的宣傳網頁、微博、微信等新型個性化營銷手段,影響當地旅游資源的知名度。

(5)鄉村生態旅游利益相關者矛盾突顯。鄉村生態旅游涉及眾多利益相關者,處理不善易帶來各種沖突,例如政府間利益矛盾、村民與外界的矛盾、旅游企業與鄉村的矛盾等。政府統籌鄉村生態旅游發展,需要協調各利益機構的矛盾;社區村民與外界的矛盾體現在利益分配上,處于弱勢地位的村民往往得不到可靠的利益保障,容易引發各類矛盾沖突。

(6)旅游企業過度的商業開發使得當地民俗文化失去了原真性。發展鄉村民俗生態旅游可能導致外來文化入侵并潛移默化地改變著當地的生活方式,這很容易讓部分村民本能地抵制外來文化的進入;社區出于對傳統文化的保護,在某種程度上對旅游企業持消極態度。

此外,京郊鄉村生態旅游還存在以下不足:局部地區生態失衡、環境污染等問題;鄉村生態旅游休閑環境營造不足,例如,鄉村道路交通系統不完善,住宿、環衛設施不達標。

4 北京鄉村生態旅游發展模式構建

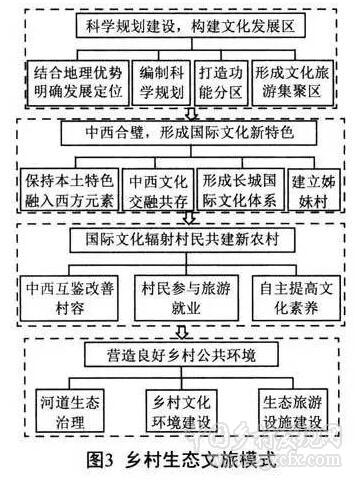

4.1 案例鄉村選擇

綜合北京鄉村旅游相關研究成果[18-20],結合筆者多次入村調研發現:北京鄉村旅游發展過程中,加強生態文明建設,并形成多種成功發展模式,農業與旅游融合、鄉村文化與旅游融合、鄉村美食與旅游融合成為其中最為典型的模式之一。本文選擇櫻桃溝村、長城國際文化村、柳溝村分別作為鄉村生態農旅模式、鄉村生態文旅模式、鄉村生態食旅模式的典型案例鄉村進行分析,如表2所示。

4.2 鄉村生態農旅模式

4.2.1 櫻桃溝村概況

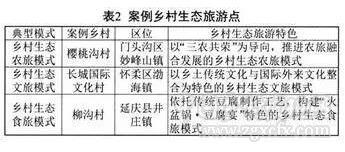

櫻桃溝村依托與妙峰山良好的區位關系、客源優勢以及有利的農業條件,實施一批生態農旅項目,已初步形成了農旅生態耦合產業鏈。櫻桃溝村農旅產業融合是基于生態文明視角下,政府引導,打造以櫻桃采摘為核心的休閑觀光農業、宗教文化旅游、生態休閑、民俗生態旅游為一體的綜合性產業,將農業、農村、農民、旅游業等相關要素融為一體,系統考慮農旅融合發展。圖1為鄉村生態農旅模式。

4.2.2 鄉村生態農旅模式

(1)依托良好生態環境,打造具有市場吸引力的傳統生態農產品。櫻桃溝村具有非常適宜櫻桃生長的環境本底與生態環境因素,具有300多年的櫻桃種植歷史,深受市場歡迎,形成較高的知名度。強化這些優勢條件,推動櫻桃種植與旅游發展相融合。

(2)政府積極引導農旅產業融合。自1993年政府領導種植櫻桃以來,櫻桃溝村依靠獨特的氣候條件、科學的管理方法生產出優質大櫻桃。結合種植采摘櫻桃,櫻桃溝村發展觀光農業和休閑旅游,創造獨特的水上栽培方法,形成亮麗的生態景觀,創造獨特品牌,吸引廣大游客采摘,促進農業與旅游業的融合,逐步形成鄉村生態農旅模式。

(3)當地居民廣泛深度參與。許多村民參與櫻桃種植,目前全村櫻桃種植面積大,產量高,形成數十個品種,已成為集旅游、觀光、采摘、科普、休閑、度假于一體的櫻桃植物博覽園。櫻桃溝村民借助良好的發展機遇、宜靜靈秀的田園風光,積極開展民俗旅游,旅游業已逐漸成為全村的主導產業。櫻桃村民積極參與民俗旅游,游客到櫻桃溝村可尋訪名人遺跡、采摘櫻桃、觀賞田園風光、垂釣名貴鮮魚、住農家園、體驗農家樂趣,使櫻桃溝村成為農旅產業融合發展的典范。

(4)以寺院文化、建筑文化為資源基礎,促進生態旅游與文化資源相融合。櫻桃溝村仰山西隱禪寺是遼代著名皇家寺院,金元時期寺外僧塔多達800余座,為當時北京地區最大的塔林,寺院經歷千載數遭難,殘垣斷壁、石刻、碑碣、古塔、藥碾、遼磚等展示著獨特豐厚的禪文化。櫻桃溝村依托宗教寺院、禪文化與優良的生態環境,打造宗教禮佛、禪修體驗等文化生態旅游產品。此外,櫻桃溝村啟動莊士敦別墅遺址景觀的修繕工程,這里曾是末代廢帝溥儀的英文老師莊士敦的住所,溥儀曾為別墅題寫“樂靜山齋”匾額,可開發鄉村生態雅居。

(5)加強旅游服務設施低碳生態化建設。為推動綠色生態山村建設,櫻桃溝村實施舊村改造,堅持低碳生態化理念,加強旅游服務設施建設,主要表現如下兩方面:一方面,加強旅游景觀設施低碳化建設,建成特色門墻、仿古長城、仿古圍墻、長廊、仿古展室,為營造特色山村景觀,櫻桃溝村專門定做仿古燈籠,懸掛在入村街道兩側。另一方面,改善村落生態旅游基礎設施,修繕進村進園的大門,修建生態公廁、小橋、踴路、游客休息場所及部分涼亭等設施,設置了造型各異的垃圾箱、小座椅和音箱,建造了綠色環保停車場。

4.3 鄉村生態文旅模式

4.3.1 慕田峪國際文化村概況

長城國際文化村位于懷柔區渤海鎮慕田峪長城腳下,總面積17.8 km2,涉及北溝、田仙峪、辛營、慕田峪四個村,770戶,1 800余人。優越的地理位置、悠久的地域文化、優美的自然資源、豐富的物產,帶來豐富的旅游資源。長城國際文化村以中國傳統文化為基礎,加入國際文化元素,實現中西合璧、優勢互補。目前,入住長城國際文化村的國際友人80多名,涉及7個國家和地區。自2010年5月開村以來,“長城國際文化村”已接待國內外游客220萬人次,比過去增長了近30%,其中外國游客增長35%,當地民俗戶旅游接待收入同比增加50%以上[19]。

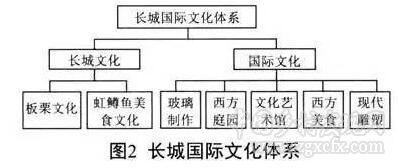

4.3.2 慕田峪鄉村生態文旅模式

(1)科學編制鄉村規劃,合理空間布局,建設國際鄉村生態文化集聚區。借助慕田峪景區優勢,提出打造慕田峪長城腳下的“長城國際文化村”的設想。將環繞慕田峪長城腳下的慕田峪、辛營、北溝和田仙峪四個行政村及部分懷黃路路段有機組合起來,形成了“游在慕田峪,吃在田仙峪,住在北溝村,購物在辛營”的鄉村生態旅游空間格局,慕田峪以其長城而出名,田仙峪以養殖€€品嘗虹鱒魚而聞名,北溝村以四美(生產美、生活美、環境美、人文美)被評為2010年度“北京最美的鄉村”,辛營村以其地道的土特產而出名。

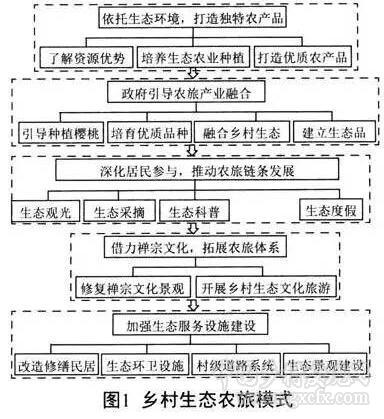

(2)以本土文化為基礎,引入西方工藝文化,打造長城國際文化體系。國際文化村來自加拿大、法國、丹麥和意大利等9個國家,擁有22戶、200多位外國人在此居住,大多從事藝術文化行業,帶動了經濟發展、中西文化的交流。2006年慕田峪國際文化村與美國Shelburn Fall村簽訂建立姊妹村協議,雙方相互交流,積極探討國際文化村的建設和發展。截至2012年,外國人改建了30余處院落,涵蓋9個國家和地區的風土人情[21],這些異國文化元素與慕田峪本土文化融入村莊的建設,雄偉的慕田峪長城,秀美的京北水鄉,中西合璧的新式民居,構成了“長城國際文化村”的美麗畫卷。隨著“長城國際文化村”建設的逐步完成,在渤海鎮東部形成以長城文化、板栗文化、虹鱒魚美食文化和國際文化等相融合的長城國際文化體系,如圖2所示。

(3)堅持國際化與生態化特色,重塑傳統村落,共建新農村。外國人租住慕田峪閑置房屋,依托古老建筑的特點,在不改變傳統房屋結構基礎上融入西方建筑風格,使原本破舊的中式老屋舊貌換新顏,極大地改善了當地的村容村貌。“洋村民”的投資有效地盤活了閑置和廢棄的農村資產,帶動了生態旅游消費,一方面解決了村民就業問題,另一方面很多村民靠出租房屋、辦民俗接待開始富裕起來。當地居民的生活得到極大改善,很多外出打工的年輕人回村工作。在潛移默化的影響下,村民積極建設新農村,許多村民開始自覺有意識地整治自家房前屋后的小環境,努力提高個人素質,主動學習英語。村民素質教育使全村治安狀況較好,形成了良好的生態新農村建設氛圍。

(4)加大生態治理力度,營造良好的鄉村公共環境。首先,懷柔區委、區政府加大投資力度,在“長城國際文化村”內實施河道生態治理、筑截流壩、修建河道木棧道;對污水、垃圾進行統一處理;使用太陽能等潔凈環保能源。其次,提升鄉村文化環境。建設文化、體育活動中心等公共服務設施,建造富有文化內涵的雕塑等,硬化街坊路,粉飾民居,加強村莊環境整治、綠化美化環境,集中供排水。再次,改善鄉村生態旅游設施。建設標準化的生態旅游廁所;公園建設景觀、觀景亭、停車場;拓寬改造鄉村旅游道路,新建山間生態游步道,統一制作安裝標識牌等工程。圖3為鄉村生態文旅模式。

4.4 鄉村生態食旅模式

4.4.1 柳溝村概況

柳溝村位于延慶縣井莊鎮,距縣城15km,距北京城區92km,全村面積5.73km2,果園面積994.7畝;全村有402戶、1120人。柳溝村堅持挖掘豐富歷史文化、民俗文化、融入旅游文化的理念,依托傳統豆腐制作工藝,推出“火盆鍋€€豆腐宴”特色生態餐飲,深受市場歡迎,柳溝村生態食旅逐步發展起來。主要表現在:第一,增加了民俗旅游接待戶。據統計,目前柳溝民俗接待戶已由最初的6家發展到現在的84家,直接從事旅游的勞動力600余人,其中接待戶常年雇用勞動力200人左右。第二,民俗旅游游人數與旅游收入逐年攀升。據當地旅游部門統計,柳溝村在2013年旅游接待人次達到70.1萬人次,旅游收入達到4 100萬元,實現質的飛躍。

4.4.2 柳溝村生態旅游發展模式

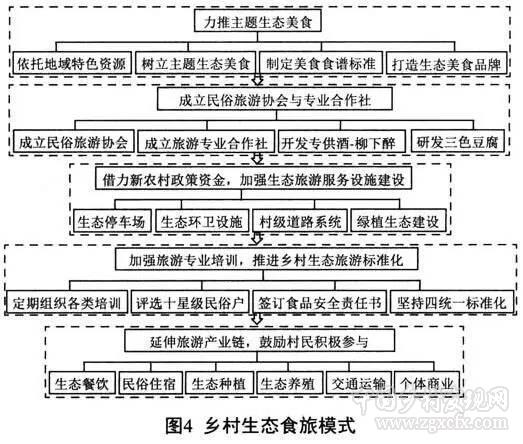

(1)主打火盆鍋€€豆腐宴,打造鄉村綠色美食品牌。柳溝村圍繞火盆鍋、酸漿豆腐等極具地方特色的綠色食材資源,開發出“火盆鍋€€豆腐宴”綠色特色餐飲,不斷完善并制作出“火盆鍋€€豆腐宴”標準菜譜;各戶通過對火盆鍋的樣式、菜品的種類與特色等方面的改進來提高自身對游客的吸引力。在縣旅游委等部門的支持下,以“鳳凰城€€火盆鍋€€豆腐宴”為特色品牌,進行了商標注冊,并推廣使用,形成了自己的鄉村生態旅游特色品牌[18]。圖4為鄉村生態食旅模式。

(2)成立民俗旅游協會與專業合作社,搭建組織機構與發展平臺。2004年柳溝村成立井莊鎮民俗旅游協會;隨著柳溝村豆腐宴的發展,民俗旅游協會研發“三色豆腐”,推出“鳳凰城€€火盆鍋€€豆腐宴”品牌;民俗旅游協會開發并注冊了鄉村旅游專供酒“柳下醉”,聘請專業人員設計包裝,2006年被國家輕工業協會評為優質產品,以酒文化宣傳柳溝村,提升柳溝知名度[18]。2012年柳溝村成立鄉村旅游專業合作社,推動村接待戶的自我管理與完善,提升柳溝村民俗旅游形象。

(3)借力新農村政策,加強生態旅游服務設施建設。柳溝村利用新農村發展政策資金,從2005年起,鎮村投資修建了生態停車場和星級廁所,硬化全村街巷,修建村內公路;配備保潔車,修建垃圾池,實施安全飲水工程,改造上下水,配備排水設施,解決污水處理問題;鋪設草坪磚,種植花木。指導民俗接待戶進行庭院接待環境、室內陳設改造,統一配備桌子、椅子、餐具,統一從業人員服裝、胸牌[18]。

(4)加強專業培訓,推進鄉村生態旅游標準化。民俗協會先后組織各類培訓百余次、萬余人次參加;組織接待戶外出、學習考察,通過培訓和參觀,接待戶的接待技能和接待水平得到了提升,幫助村民實現由第一產業生產者向第三產業服務者的轉變,規范服務行為。民俗旅游協會每年與民俗戶簽訂食品安全責任書,定期對民俗戶的服務進行監督檢查;每年開展一次十星級民俗戶評選活動,積極推進鄉村生態旅游標準化建設。鄉村旅游專業合作社堅持“四統一”的原則,通過“統一包裝、統一接待、統一標準、統一管理”制定餐飲管理標準和規范,對民俗戶做出有效管理,形成互利共贏的良好經營局面。

(5)延伸旅游產業鏈,鼓勵村民積極參與。柳溝村提出的“三線、一園、一區、一核心”的產業發展總體思路,充分發揮現有的資源,依托鄉村生態旅游帶動民俗住宿、生態餐飲、生態種植、生態養殖、交通運輸、個體商業等業態的發展。現有相關產業經營戶80戶,轉移安置勞動力就業700人,有效地促進了農民增收致富。鄉村生態旅游帶動產業結構調整,形成以柳溝為核心,輻射帶動周邊村莊的鏈式發展。2002年柳溝村農村經濟總收入859萬元,農民人均勞動所得4346元。開展鄉村生態旅游后,村民人均收入獲得快速增長,到2011年全村經濟總收入2 226.3萬元,人均收入達到10 741元。鄉村生態旅游在柳溝村經濟收入總量中占比高達70%,成為農民增收的主要手段,農村居民生活條件也因此得到很大改善。

5 結語

如何處理鄉村旅游發展與生態功能發揮是推動首都生態涵養區社會經濟可持續發展的關鍵。北京鄉村生態旅游的主要形態為:鄉村民俗生態旅游、鄉村休閑農業、都市現代生態農業等。本文基于生態文明建設視角,從農旅、文旅、食旅三個方面探究北京鄉村生態旅游發展模式。鄉村生態農旅模式融合了生態農業與生態旅游兩類產業,有效保護了傳統農業生產方式,帶動周邊農民增收致富;鄉村生態文旅模式重點在于以本土文化為基礎,引入西方工藝文化,打造長城國際文化體系;鄉村生態食旅模式重點在于以鄉土美食為基礎,延伸產業鏈,鼓勵居民參與,推進旅游標準化。研究成果將推動北京生態涵養區鄉村生態旅游發展、鄉村生態環境與傳統文化的保護、鄉村生態文明建設。

參考文獻:略

作者: 北京第二外國語學院旅游管理學院 唐承財 周悅月 何玉春;中國科學院地理科學與資源研究所 唐承財 鐘林生

中國鄉村發現網轉自: 《生態經濟》2017年第04期

(掃一掃,更多精彩內容!)