分析中國古代社會重農抑商的原因和其影響,就能理解中國諸多社會現象的源頭所在。

早期的中國社會并不重農抑商,相反我們的祖先很擅長經商。

夏朝時,位于河南北部的商族部落的人非常擅長做生意,商族的生意人遍布中原壟斷了貿易,以至于人們把做生意的人都稱為商人,商人從一個民族的名稱演變成了生意人的代名詞.

借助發達的貿易,商族人積累了大量的財富,修建了城市,普及了青銅,創造出中國最早的文字系統——甲骨文,以強大的國力推翻了夏朝的統治。

可以說,生意人(商人)才是中華文明的開創者,如果把夏商時代的商人消滅,我們可能會像美洲平原上的印第安人一樣,一直過著半游牧、半農業的生活,只有文化而發展不出文明。

到了周朝,商族人雖然被推翻,周人也沒有認為商人需要抑制,商人比農民地位低的想法。《周書》指出:農民不生產,就會缺乏糧食;工匠不生產,就會缺少器具;商人不經營,糧食、器具、資本這三寶就會斷絕;管理山澤的人不生產,社會財物就會缺乏。

重農抑商是到了戰國時代,才由商鞅變法正式確立,商鞅在變法時規定:

致力于農業生產,讓糧食豐收、布帛增產的免除自身的勞役或賦稅。因從事工

商業及懶惰而貧窮的,把他們的妻子全都沒收為官奴。

商鞅提出重農抑商的時代背景是東周社會遭遇了馬爾薩斯陷阱,在進行巨大的社會轉型。各國的土地供應陷入停滯,大量的新增人口無法獲得足夠的土地來養活自己,引發諸侯國的社會動蕩。

為了解決土地供應的危機。諸侯國之間的戰爭變得更加血腥,從春秋時代以搶奪土地和人口為目的的兼并戰爭,演變為以殺人奪地為目的的滅國戰爭。

這里建議大家先閱讀這篇答案《為什么春秋時大國間的戰爭還是爭霸戰爭為主,到了戰國就轉向更殘酷的滅國統一戰爭?》。

只是意想不到的是,商鞅的重農抑商政策雖然暫時解救了秦國,卻把中國從封建社會拖入了中央集權社會的泥潭,成為改變中國命運的轉折點。

軍國主義的“重農抑商”

秦國軍隊之所以能橫掃六合,又在秦始皇統一后快速土崩瓦解,其根源就在于重農抑商政策,而暴政是重農抑商的必要手段。

以下并不是指責“商鞅太笨,我干更好”的上帝視角。商鞅變法也有大量可取的地方,是當時僅有的選擇之一。但是現代的教科書、影視文藝作品對商鞅變法多是一面倒的正面評價,很少會提及變法產生的嚴重毒副作用,以及對后世的負面影響。而這正是下面要指出的,希望大家兼聽則明。

商鞅的“重農”其實是給百姓套上了無形的沉重枷鎖。利用戶籍政策、連坐制度,限制了人們的遷徙自由,老百姓只能呆在政府分配的土地上終年的勞作。政府還通過律法給百姓下達了固定的農業生產任務,并強制要求必須完成,否則嚴懲。

商鞅的“重農”還有一個重要組成就是愚民政策。不讓農民接受教育,沒有知識和能力去選擇其他職業,只能專心務農。

這些政策與其說是重農,不如說是牢農。以犧牲百姓的職業選擇自由為代價,來滿足秦國發動侵略所需要的龐大軍糧后勤需求。如果想了解戰國時代的后勤和糧食生產,推薦閱讀《為什么先秦時代都是幾十萬上百萬的大軍會戰,到了明清卻縮水成幾萬十幾萬?》

商鞅的抑商政策對商人進行了多重的限制。政府對商人征收重稅,使企業經營變得困難。如果商人經商失敗,還要懲罰商人的妻子、女兒賣身給政府為奴。在這樣的高壓下,誰還敢去冒險創業,商人所能創造的就業必然大幅減少。沒有了多樣化的社會上升通道,人們只能選擇老老實實在家務農。

但是馬爾薩斯陷阱是繞不過的,秦國的土地也是有限的,當現有的土地分配完了,大量的年輕人從哪里獲得土地?

商鞅早就提供了解決方案——靠軍功。在商鞅變法中,重農和抑商都是在對人的自由進行限制、封堵,唯獨軍功制度是激勵和上升通道。

商鞅已經給年輕人準備好了就業崗位,崗位職責就是殺!殺人!殺更多人!

崗位的績效考核也很明確和量化,KPI 就是人頭數。翻看一下《商君書·境內》,全是按照人頭數量計算軍功。殺人越多,軍功等級越高,獎賞的土地、財富越多,家庭的社會地位就越高。一個人的社會地位和家庭幸福取決于他殺人的數量,還有比這更畸形的社會制度嗎?

所以商鞅變法就是一項血腥的軍國主義制度改革,導致的結果就是把整個國家變成瘋狂的殺人機器!

但是這個激勵制度是粗暴而高效的,秦國通過收割人頭,國家機器進入了土地擴張的“良性循環”。秦國的勝利就是六國的滅頂之災,秦軍所到之處,尸骨如山,血流成河。有人根據史料估算,僅僅白起就屠殺了 120 多萬人,整整是南京大屠殺的 4 倍!

更可怕的是,隨著秦國人口的增加,虎狼之師的數量也在增加,所以六國覆滅只是早晚的問題。

長平之戰,為什么白起要屠殺 40 多萬已經放下武器投降的趙國和上黨軍民?

就是因為士兵需要人頭來獲得軍爵。為了圍困住趙軍,秦昭襄王還親自跑到離戰場最近的河內地區,給百姓進封民爵一級,征發當地 15 歲以上男子全部去長平支援。而民爵一級就意味著獎勵田地一頃、宅地九畝。

軍爵和民爵都要獎賞土地,這些新的土地從哪里來?只能靠殘暴的屠殺 40 多萬趙國和上黨軍民來獲得!如果要是為了掠奪人口,根本不需要屠殺這么多人。

為什么秦朝的壽命很短,僅僅維持了 15 年?

六國覆滅后,秦國并沒有逃脫馬爾薩斯陷阱,相反秦國像霉菌一樣完全布滿了培養皿,統一六國后沒有更多空間來征服了。

秦始皇不僅沒有進行經濟轉型,進行社會系統的升級,反而變本加厲的推行重農抑商。甚至下令迫害商人,把商人和奴隸一起充軍到邊塞屯邊。

秦國建國初的人口約 4000 萬人,沒有了戰爭消耗,人口每年都指數型增長,土地快速飽和、工商業停滯不前,這些年輕人他們的就業需求如何解決?

秦始皇也努力過,凱恩斯主義的措施都用上了。修秦直道、建萬里長城、北伐匈奴、開靈渠,南征百越、蓋阿房宮、挖驪山陵墓……但是這些戰爭

和工程只能解決一時的就業問題,根本無法持久。

年輕人沒有工作就沒法養活自己,盜匪猖獗、流民四起,流民的搶奪造成更多人無家可歸,引發更多流民的雪崩效應,終于讓表面上很強大的秦帝國在秦始皇死后瞬間瓦解。

是不是戰國土地承載能力有限,糧食產量無法支撐剩余人口去發展工商業,所以只能重農抑商呢?

土地承載能力的確是有限的,這也是馬爾薩斯陷阱的核心。但是中國土地的承載能力遠不是戰國時代的 4000 萬人,還有極大的提升空間,而這樣的提升空間只能靠發展工商業來獲得,而重農抑商只能壓縮其空間。

我們知道漢朝的工商業政策比秦朝要寬松,取消了很多對農民和工商業者的限制,在文景中興和昭宣中興時代出現了極大的繁榮,人口從漢初的 1500~1800 多萬增長到西漢末年的 6000 多萬。唯獨在重農抑商最嚴重的漢武

帝時代,人口折半暴跌到 2000 萬。

中國歷史上最開放、自由的時代是唐宋時代。唐朝的人口頂峰時期接近 8000 萬人,宋代更是僅用了百余年,就猛增到 1.4 億人。在美洲作物進入中國前,這是中國土地所能承載的人口的上限。如果唐宋還是奉行重農抑商,是絕不會達到這樣輝煌的成就的。

為什么唐宋之前的朝代沒有突破?

我認為之所以沒能突破,一個很重要的原因(不是唯一的)是工商業基礎較差。

我們以農業工具為例,即使有人發明出了更先進的農業工具來提高農業生產力,但新農具無法量產,因為缺少規模化的工業基礎來降低制造的成本(例如鐵的成本)。運到客戶的手里的成本也很高,因為沒有發達的商業網絡來擴散(例如分銷渠道)。新農具的銷售價格就降不下來,農民買不起,好的農具不能普及,農業生產率當然也提升不上去。

這樣說可能有點抽象,再舉個現代的例子,例如你在朝鮮設計出一款手機,但是沒有中國發達的重工業、沒有齊全的制造業、沒有繁榮的華強北、沒有方便易用的淘寶、沒有四通八達的快遞等一系列的工商業基礎作為配套,這個手機在朝鮮是很難造出來的,造出來也不是普通人能買得起的。

不僅新農具是這樣,新化肥、新燃料、新武器、新戰艦……等等,都會因為工商業的瓶頸而發展緩慢。

所以根其原因還是長期對工商業的抑制作怪,而不是我們的土地承載不了更多的人口。

工商業再發達不也只是加強了流通嗎?糧食并沒有增加,怎么能說工商業提高了土地承載能力呢?

我們對商業的最大誤解之一就是認為商業只促進了流通,沒有增加產量,也就是商人不創造價值。從古代先賢、帝王到現代的馬克思等精英都有這樣的誤解。

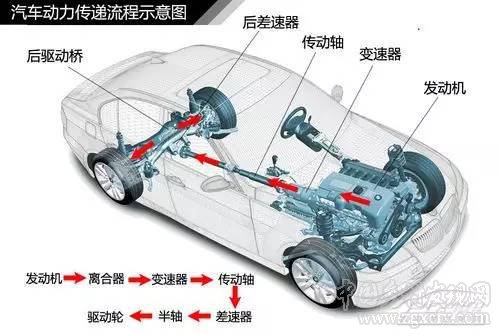

其實工商業對農業產量有極大的推動,商業的作用就是為農業增加了一整套系統。舉個例子,我們可以把農業看成發動機,而商業就像是我們圍繞發動機接入了各種設備,最終把發動機打造成了一輛完整的汽車。同一臺發動機,好的汽車設計可以發揮出 90%的發動機功率,差的設計可能只能發揮了 10%的功率。例如韓國和朝鮮就是鮮明的例子,民族、歷史、經濟完全相同的條件下,

發展出截然相反的結果。

過去人們看待經濟非常片面,就像一個人眼中只看重發動機,不在乎傳動系統,因為汽車的傳動系統沒有制造動力、只是輸出動力,他們不從整輛車的視角看經濟!

汽車設計師雖然都重視發動機,但絕不會忽視傳動系統的設計。相反,好的設計師會設計最能發揮整車性能的傳動系統。同樣,工商業并不是只加強了流通,工商業幫助農業可以最大限度的提高產量。

首先從供求關系看,商業是農民增產的動力源泉。

糧食有更多剩余才可以換來更多的財富,但是如果沒有商業作為中介者進行交換,農民是得不到財富的。甚至剩余的糧食多了,不僅不能換來財富,反而會使已有的財富貶值。因為一個地區的糧食消費量有限,剩余的多了價格就會下跌,糧食交換其他物品的購買力就下降。只有靠商人及時外運糧食到缺糧的地方去套利,才可以最大限度的換來財富,避免過多庫存導致的財富貶值。

然而在商鞅的重農抑商政策中,很重要的一條就是禁止商人買賣糧食,這就讓農民增產的動力就會減少。而且農民只能選擇和政府做交換,沒有其他選擇,政府定的價格無論高低也只能接受,沒有議價的空間。對農民積極性的打擊必然會極大的影響糧食產量,這在大躍進時代已經被反復證實。

其次商業是農業灌溉設施建設的推動者。

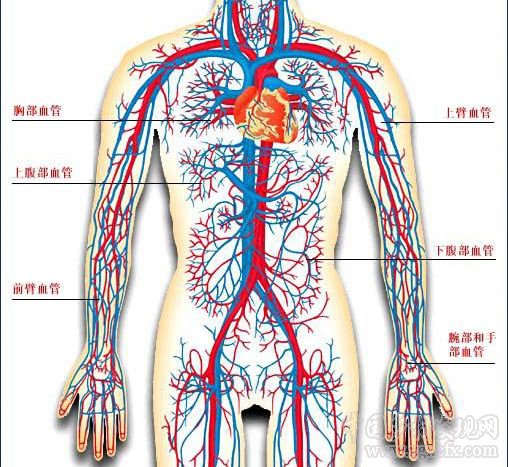

灌溉對提高農業產量的作用極大,灌溉條件好的是上田,差的是下田,產量相差一倍。也就是說灌溉覆蓋率越大,產量翻番的土地越多,承載的人口也可以翻番。但是灌溉設施建設需要大投入,原來政府用征徭役的辦法來建設水利,但這只能滿足干渠建設。最關鍵的是毛細血管一樣的支渠和送到田間地頭的小渠,以及水閘、水車等大量水利設備的配套和日常維護運營。這些工程的工程量和資金消耗甚至超過干渠,誰來掏錢建設和維護?

這時商業的作用就體現出來,提供貸款、提供水利設備以及維護運營等大量工作,由資源多的商人來做效率會更高。因為水利雖然投入大、回報周期長,但卻是風險小、收益穩定的資產。沒有商人的參與,干渠的灌溉覆蓋率就提高不上去,即便短期提高了,也做不到長期維持。這樣看,商業就像人體內的分支

血管和毛細血管,為遠離主血管的組織提供養料。

商業還有一個很重要的作用是加速新工具、新物種的交換。

例如鐵質農具,雖然在戰國就已經存在,但直到漢朝才真正得到普及。因為漢朝早期,尤其是文景時代,放松了對商人的限制,允許商人開采礦山和冶煉鋼鐵。這在戰國是絕不允許的,因為鹽鐵屬于政府絕對壟斷的領域。礦山放開后,漢朝很快就誕生了大量富可敵國的冶金大王。市場的競爭讓鐵器的價格快速降低,鐵器的零售網點也大量增加,這才讓鐵制農具得到大范圍普及。

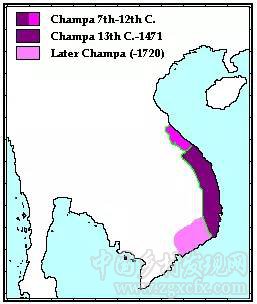

還有新物種的引入,也是由商人完成的。如果僅靠固守一地的農民,推廣的速度極慢。我們知道宋代之所以能達到 1.4 億,一個很重要的原因是普及了中南半島的占城稻,將水稻收獲周期從 180 天,縮短到 60 天,可以一季二、三熟,這個增產是極為可觀的。占城(占婆 Champa)在秦漢時代就在中國版圖

之內,秦朝屬象郡,漢朝屬日南郡。

但占城稻直到到宋朝才引入,這中間居然用了 1000 多年,有趣的是,宋代時占城已經不再中國版圖之內了,可以看到其實政府的流通作用非常有限。

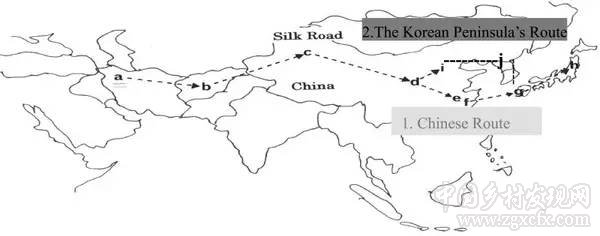

還有一個更早的物種引入的例子,就是小麥傳入中國。

根據 DNA 的分析,小麥和大麥的原產地在中東地區,大約 4000 多年前的夏商時代傳入中原,其傳播路線就是后來的絲綢之路。這也是商人的功勞和政府無關,因為那時候在中原地區剛剛開始形成國家。

為了證明商業流通的速度快,再來看夏商時代中原普遍使用的貨幣——貝幣

上圖是河南偃師二里頭出圖的海貝,時間是 3700 多年前的公元前 17 世紀。

這種叫Monetaria moneta或叫Cypraea的海貝廣泛分布在印度洋和太平洋里(黃色區域)。

這些地方遠離中原王朝的統治范圍,所以貝殼的傳遞并不是由政府來推動的,而是各地的商人用接力棒式的傳遞完成的,其傳播效率遠高于占城稻的傳播速度。要知道夏商時代比秦漢還要早 1000 多年,比宋代更是早 2000~3000 多年,那時候的交通條件極差,夏商時代的人們都做到了!所以說,商人對流通速度的促進作用遠遠高于政府等其他途徑。

好吧,光說這三點就夠了,商業對提高農業產量有極大的影響,抑商只能減緩農業增產,而商業也絕不是加強流通這么簡單。

民商勢弱、腐敗橫行是抑商政策滋養出的另一個毒瘤

把商人貶低成最低賤的階層,在各個方面限制商人的自由,在缺錢的時候敲商人的竹杠,想方設法的迫害商人,使商人不得不匍匐于權力腳下,蛻變為壟斷性官商,成為權貴的提款機。

官商不僅是腐敗的土壤,更阻礙了商品的流通、扭曲了市場的調節作用,加劇

了貧富兩極分化。腐敗滲透到社會每個角落,貪官前仆后繼的涌現。這個現象自商鞅和秦始皇而始,直到 2000 多年后的今日仍然是中國社會無法根除的毒瘤。

沒有商人愿意放棄自主權和自尊心去刻意討好權貴,但是如果權力可以影響企業的發展、甚至生死,從博弈的角度看,抱住權力的大腿當然是最好的市場競爭策略。所以腐敗才會滲透到到社會的每個角落,即使殺光所有貪官、完全改朝換代,腐敗仍然會卷土重來。

如果社會是另一個樣子:商人從來不怕官員,卻懼怕消費者,擔心自己的員工。這樣的社會,賄賂官員不會有多少回報,老百姓不擔心食品安全,員工也不擔心權益被老板侵吞。這樣的社會還需要天天喊嚴懲腐敗官員、整頓黑心商家和為農民工討薪嗎?

是不是因為秦國自身的地理條件不如齊國,不適合發展工商業,所以只能搞重農抑商?

其實,司馬遷在《史記?貨殖列傳》里對齊國和秦國的地理條件作了詳細的分析。

先看齊國的地理位置和資源

齊國建國時,姜太公的封地在濰坊昌樂,昌樂東北靠海,是泥質灘涂,既不是交通要道也不是天然良港。

司馬遷說:那里的土地都是鹽堿地,人口也非常稀少。太公望封於營丘,地潟鹵,人民寡……

所以無論是地理位置、土地肥沃,還是人口數量,齊國的條件都很差。

再來看秦國的地理位置和資源

不同于現代人對中西部經濟落后的印象,在古代,秦國所在的關中地區,地理

位置非常優越,夏商周時代就是良田沃土和貿易中心,非常適合經商。

司馬遷說:關中地區雖然面積只有天下的 1/3,人口也不到 30%,但擁有的財富卻有 60%。

於天下三分之一,而人眾不過什三;然量其富,什居其六。

司馬遷分析原因如下:

關中地區坐擁良田千里,從堯舜時代就是最肥沃的農田。周文王、周武王在關中建立豐京和鎬京,并迅速崛起。關中的百姓不僅善于耕種,而且民風淳樸。

春秋時代,秦文公、秦德公、秦穆公把秦國的首都建在陜西鳳翔,因為這里地處甘肅和巴蜀貨物交流的中心,商賈云集。

戰國時代,秦獻公遷都陜西臨潼,而臨潼向北可以通往塞外草原,東邊則和山西地區接壤,所以這里也有許多大商人。秦孝公和秦昭襄王在咸陽治理秦國,漢朝在旁邊建立長安城作為首都。四面八方的人都聚集到關中,地方小、人口多,這么高的人口密度非常適合從事商業。

關中的南面是巴蜀,巴蜀地區也是一片沃野,盛產梔子、生姜、朱砂、石材、銅、鐵和竹木之類的器具。巴蜀的南邊是云南,那里出產奴仆。巴蜀的西邊和西昌、攀枝花接壤,那里出產滇馬和牦牛。巴蜀地區四面閉塞,通過四通八達的千里棧道與周邊相通。關中則控制了褒斜道棧道的出口,巴蜀通過這里用他們豐富的資源來換取他們稀缺的資源。

天水、隴西、慶陽、榆林和關中的風俗相同,向西就是河西走廊與西域聯通,向北則可以獲得塞外草原的牛羊、馬匹,那里是天下畜牧業最發達的地區。可是這些地方的地勢都很險要,只有長安是他們對外交通的要道。

通過司馬遷的分析,我們知道秦國所在的地區是周邊的交通要道,四面八方的通道都在關中附近交匯,這樣地理位置非常適合建立貿易中心發展商業。

這么好的資源,如果讓管仲來治理秦國,肯定會比在齊國更如魚得水、風生水起。但是很不幸,秦國沒有管仲,他們選擇了商鞅。

所以說,“秦國自身的地理條件不如齊國,不適合發展工商業,所以只能搞重農抑商”,這樣的說法完全不成立。事實上沒有比秦國更適合發展工商業的了。

抑商的幽靈徘徊中國 2000 年

雖然秦朝滅亡了,但是重農抑商的思維定勢依然沒有消除,相反成為歷代統治者的最重要的經濟政策。特別是漢武帝時代不僅重新強化了重農抑商政策,還

支持“罷黜百家,獨尊儒術”,使原本互相競爭的多元化思想變成了儒家獨大。

1.重農抑商導致國家的工業不能升級,

2.工業不能升級導致制造不出強大的武器,

3.沒有強大的武器只能被游牧民族反復的蹂躪,

4.政府為了抵御游牧民族的侵略只能窮兵黷武,

5.窮兵黷武需要大量的后勤軍糧,只能變本加厲的重農抑商,

這就是中國 2000 年沒有走出來的惡性循環。

漢武帝雖然武功卓絕,但是窮兵黷武直接導致西漢的人口減半。《漢書》指出,武帝雖然有攘四夷擴大疆土之功,但多殺士眾,耗盡人民財力,奢侈無度,天下空虛,百姓流離失所,死者過半。蝗蟲大起,赤地數千里,甚至出現人吃人的慘劇,武帝死了 15 年后,財政積蓄還無法恢復,對百姓無恩德,不應為他立廟樂。

漢武帝到了晚年終于幡然醒悟,下《輪臺罪己詔》,給經濟松綁,才讓漢朝沒有步秦朝的后塵。但是后世的人們沒有把漢武帝的教訓引以為鑒,只記住了漢武帝的“開疆拓土”和“雄才偉略”。

中國歷史上最輝煌的時代一定是商業最繁榮、思想最開放的時代,例如漢朝文景、唐朝、宋朝的太平盛世。

而那些由盛而衰的時代總會出現窮兵黷武、迫害商人、壓制思想、閉關鎖國,例如秦始皇、漢武帝、隋煬帝。

結論

1.商人是中華文明的開創者,重農抑商只是戰國時代才有的產物。

2.商鞅變法的“重農抑商”把秦國變成了收割人頭的殺人機器,試圖通過暴政來解決馬爾薩斯陷阱,然而不僅沒有解決根本問題,還讓秦朝在統一后不久土崩瓦解。

3.漢朝通過“無為而治”暫時避免了秦朝的悲劇,但“重農抑商”卻像幽靈一樣縈繞不散,讓馬爾薩斯陷阱成為饑荒、戰亂和王朝更替的幕后力量。

4.“重農抑商”是引鴆止渴的毒藥,讓中國社會喪失了經濟和思想的活力,讓腐敗滲透到社會的每個角落,更讓整個民族失去了主導世界的機會。

中國鄉村發現網轉自:阿爾法工場

(掃一掃,更多精彩內容!)