摘要:在鄉村振興過程中,農民合作社是實現產業興旺的有效主體,也是促進鄉村組織振興的堅實基礎,其多維功能對于農業農村優先發展具有重要作用。在對內蒙古錫林郭勒盟調研基礎上,以案例形式呈現了合作社功能演化的邏輯及其背后的驅動元素。在鄉村振興過程中牧區合作社的功能已經實現了從傳統向現代的轉型,即在以三產融合、鄉村治理的多元化、人才要素聚集以及明確的代際分工等積極因素驅動之下,牧區合作社在生產基礎上呈現出了良好社會效益、成為吸引人才返鄉就業的有效平臺,合作社逐漸演化為鄉村治理的新型主體,并且有效實現了牧區產業與文化傳播的有效融合。這種轉型與超越有效地促進了牧區合作社功能升級,對于鄉村振興具有很大的促進作用。

關鍵詞:鄉村振興;農民合作社;牧區合作社;鄉村治理;功能轉型

一、問題的提出

鄉村振興戰略的提出為新型農業經營主體的發展提供了堅實的基礎,國家《鄉村振興戰略規劃(2018-2022年)》對壯大新型農業經營主體也進行了專門部署。作為一種由農民自發組織形成的合作組織,農民合作社的發展轉型及其結構的優化不但可促進自身的壯大和規范化運行,而且所產生的正外部性對于鄉村治理、生態文明建設以及鄉村發展軟實力的提升均發揮著重要的功效。實踐表明,發展合作社已經成為解決“三農”問題的重要方式。在鄉村振興背景下重新審視合作社的功能定位是合作社在轉型中所面臨的重大課題。

中國存在農區、牧區、半農半牧區和城市郊區四種不同的農牧生產地區。筆者所調研的內蒙古屬于經濟欠發達牧區,合作社在牧區經濟發展中發揮著至關重要的作用。以合作社為代表的農業新型經營主體已經成為繁榮牧區經濟和實現牧區對外交流的重要媒介。隨著國家鄉村振興戰略的實施,合作社的功能也在發生變化。《農民專業合作社法》中將合作社的功能定位為提供農業生產資料的購買和農產品的銷售、加工、運輸、貯藏以及與農業生產經營有關的技術、信息等服務。這種定位主要從農業生產的角度強調了合作社在農業生產以及流通方面的作用。隨著國家一系列合作社法律、法規和政策相繼出臺,合作社的發展逐漸走上了規范化道路。筆者團隊近年來在很多地區調研發現,隨著國家鄉村振興戰略的實施,合作社的功能已經發生了顯著的變化,除了在農業生產過程中保留已有的功能之外,合作社在諸如農村產業發展、鄉村治理、文化傳播、生態文明教育等方面也發揮了相應的作用,逐漸成為引領鄉村振興的重要載體。

目前學術界對于合作社的研究主要集中在以下方面:一是合作社的信用機制建設。在此方面,趙曉峰認為農民合作社信用合作的生長過程,就是不斷累積政治合法性、社會合法性、行政合法性和法律合法性的過程[1]。針對合作過程,黃邁等總結了當前中國農民合作社開展信用合作的典型模式和存在的問題,對合作社信用合作的類型從微觀層面進行了詳細的闡述[2]。楊立社等對農民合作社內部信用合作參與意愿進行了分析,認為農民專業合作社開展內部信用合作是化解農村融資難、發展合作金融的有效途徑[3]。除此之外,邵慧敏等探析了關系信任、制度信任對合作社績效的影響[4]。合作社信用機制的發展也相應促進了整個農村社會的信用體系建設,趙昶等發現農民合作社具有增進民主、提升社會信任的作用[5]。二是合作社在促進農業、農村發展方面作用的研究。在此方面,黃佳明闡述了農民專業合作社在鄉村治理體系中的定位與實踐角色,發現農民專業合作社在提高農民組織化水平、進行農村公共事務協商決策、建設鄉村社會、調解農民之間的沖突等方面發揮著重要的作用[6]。劉風分析了合作社在貧困治理中發揮的作用,認為農民合作社反脆弱性發展為農村貧困治理增加了可及性[7]。范凱文等認為農民合作社不但對于農技推廣體系發揮著一定的作用,而且促進了農業經營體系的變革[8]。在當前鄉村振興中合作社也成為助推鄉村振興的一大主體,白德全等在分析鄉村振興與合作社互動機制的基礎上探討了合作社促進鄉村振興的困境與出路[9]。三是從合作社的法治保障和運行方面進行研究。在此方面,任大鵬對《農民專業合作社法》的基本理論問題進行了反思并對相關學理問題進行了闡述[10]。苑鵬則對《農民專業合作社法》在修訂中存在的若干問題進行了再思考,認為法律的修訂既要滿足農戶的需求又要以促進農業發展為目標[11]。另外,高海對《農民專業合作社法》修改的思路與制度設計進行了討論,認為修法應堅持合作社本質規定性、相機抉擇法律文本結構體例兩條思路[12]。除此之外,張曉山認為在合作社法的修訂中要在理想和現實之間尋找平衡點,在守住底線的前提下既要保持和增強《農民專業合作社法》的靈活性和包容性,又要給予基層合作社更大的彈性活動空間[13]。

從當前學術界對于合作社的研究來看,其主要是分析信用建設、合作社對于農村發展的作用以及合作社的法治保障等。其定位大多是從宏觀方面來探析其發展的路徑,這些研究從不同視角對合作社發展進行了分析,對于全面、客觀認識合作社的發展起到了有效的作用。在已有研究的基礎上,本研究以功能主義為切入點來探析牧區合作社在鄉村振興中所承擔的功能,重新審視和探討合作社的功能定位,并且對合作社轉型背后的驅動邏輯進行探析,在鄉村振興背景下對合作社的發展提供新的政策建議。

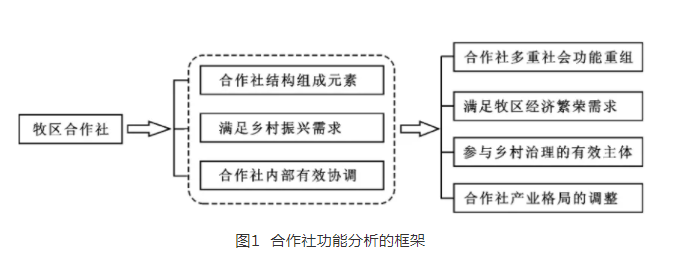

二、結構功能主義視角下農民合作社的一種新型分析框

結構功能主義是美國社會學家帕森斯提出的經典社會學理論,該理論認為社會同生物有機體一樣具有結構,社會和組織的各個系統需要有效的協調才能維持其良性運行[14]。結構功能主義強調了社會是一個有機體,其各個部分的需求可以滿足其整體的需求[15]。結構功能主義理論中關于社會系統的闡述對于探討合作社的功能提供了借鑒和理論分析框架。在鄉村振興過程中,農民合作社的內部元素以及結構是為體現其功能而存在的,功能的發揮是由合作社自身組織的結構和特性所決定的。下面筆者將從結構功能主義的視角,基于內蒙古錫林郭勒盟東、西烏旗的調查來分析牧區合作社功能的演化(見圖1)。

錫林郭勒盟位于內蒙古自治區,屬于我國重要的草原牧區,區內牧民的生計主要以放牧和農產品生產與加工為主。據當地農牧局統計,錫林郭勒盟擁有農牧民專業合作社共1311個,其中牧民合作社712個,農民合作社599個,合作社入社成員3.27萬人;示范社達到112家,其中部級示范社19家、自治區區級示范社54家、盟級示范社39家。從事行業涉及養殖、種植、飼草、農牧機、加工和服務業,其中種植業371個,占28.3%;養殖業666個,占50.8%;草業73個,占5.6%;農牧機72個,占5.5%;其他129個,占9.8%。興辦加工實體的合作社有37個,在城鎮設立直銷點的合作社有43家。農牧民專業合作社的發展范圍既包括簡單的技術、信息服務、農牧資供應、統防統治服務,也包括產前、產中服務、產后的包裝、儲藏、加工、流通等服務。為了對錫林郭勒盟合作社的功能進行有效認識,筆者于2019年7月在當地開展了田野調查,深入牧區合作社,對部分合作社的理事長、社員進行了訪談,獲得了一手調查資料。

(一)牧區合作社多重社會性功能的重組

作為中國的北部邊疆地帶,保持良好的草原屏障是確保國家生態安全的基礎工作。經過多年努力,如今牧區合作社現已成為草原生態文明教育的重要組織和載體,合作社所傳播的生態文明思想和理念為牧區合作社多重社會性功能的重組提供了可能。

案例:位于錫林郭勒盟東烏旗的哈日高壁畜牧業專業合作社成立于2008年,合作社目前有社員25戶,112人,草場面積20萬畝,牲畜12000頭(只),固定資產500萬元,屬于國家級示范合作社。截至目前,合作社成立了飼草料存儲中心、運輸服務中心、信息服務中心、獸醫服務中心、維修中心5個中心來全面負責合作社的運行。隨著合作社業務的拓展和草原生態的轉型,哈日高壁合作社與北京某教育中心形成了合作關系,專門來進行中小學生的生態文明教育,每年暑假有5~6批中小學生到此來接受草原生態文明教育。每一期的教育活動主要是為中小學生介紹草原保護基本知識,觀察風、云、雨等氣象狀況和草、鳥、獸、家畜對草地的影響。除此之外,還向中小學生教授勤勤車、駱駝車、騎馬、騎駱駝、套馬、摔跤、射箭、擠牛奶、做奶食、剪羊毛等技能。正如合作社理事長浩畢斯嘎拉圖所言:“現在草原環境保護越來越重要了,合作社不但能讓牧民放羊、放牛富起來,而且還要向我們的下一代介紹草原生態保護的重要性,讓他們從小養成勤勞的習慣和保護生態環境的意識”。

牧區合作社最初成立時主要是為了解決牧民的生產和銷售問題。通常當牛羊市場價格不景氣或者下跌時,牧民會表現出自發性的合作意識,哈日高壁畜牧業專業合作社就是在這樣的背景下成立的。隨著牧民合作意識的不斷增強,合作社的成立在一定程度上為牧民起到了規避風險的作用。在鄉村振興過程中,合作社所承擔的功能也在逐漸改造與提升過程中實現有效重組。合作社不但要進行牧民生產性的合作活動,而且作為一種自治組織逐漸成為草原生態文明教育和傳播草原文化的有效載體。哈日高壁畜牧業專業合作社是以畜牧業為基礎發展起來的,也就是社會企業,而社會企業被公認為具有三個特征——以商業經濟為手段、以科學治理為結構、以社會效益為目標[16],合作社在發展中實現了草原經濟發展與生態保護的有效融合,這也充分體現出了牧區合作社的社會企業性,即在商業化的基礎上實現社會效益。

(二)返鄉就業促進牧區經濟繁榮

在牧區,以成熟的畜牧業發展為基礎,合作社的發展壯大也在一定程度上吸引了大量的青年勞動力返鄉就業、創業。筆者在錫林郭勒盟調研時發現,大學生返鄉創辦合作社已經成為牧區實現人才振興的一大重要途徑,合作社成為吸納返鄉青年創業的有效主體和重要平臺。

案例:位于錫林郭勒盟的東烏旗阿日合力草原綠色食品專業合作社主營業務是牛羊肉和奶食品加工,合作社理事長阿日合力大學畢業后從呼和浩特返鄉創業,家里有9000畝草場,丈夫和父母主要負責草場的日常管理,阿日合力從2014年就開始從事養牧和羊肉生意,于2017年10月成立了合作社,合作社目前有300多個會員戶,注冊固定資產300多萬元。除此之外,合作社的財務會計和一名加工人員也都是原來在呼和浩特上大學回鄉創業的大學生。正如阿日合力所說:“我們這邊很多畢業回來的大學生沒事干,考公務員的也很少。我們班54個人,考研的14個人,其他的人都回鄉就業、創業了,因為回來養牧收入也挺高,回來自己開個小店,干個啥生活也是比較適應的,大家從小都是吃著這些奶食長大的,所以就想著做這個”。在東烏旗,返鄉大學生回鄉創業已經成為常態。

在廣大農村地區,大量有文化、有技能的農村青壯年勞動力外出務工,農民老齡化、農村空心化現象日益突出[17]。這種現象嚴重影響了鄉村振興的實施。與其他非牧區形成鮮明對比的是,在牧區,大學生返鄉就業、創業已經成為一種普遍現象,其中合作社成為吸納大學生返鄉就業的有效主體和所依托的重要自治組織。通過案例可以看出,合作社之所以成為繁榮牧區經濟發展的一大主體,主要原因可以分為以下幾個方面:首先,在牧區所形成的生計結構和產業形態中,年輕人主要在父輩所從事的職業中延續生計,其創業、就業基本以傳統畜牧業為主,創辦合作社等圍繞畜牧業所開展,形成了以代際為基礎、分工明確的生計模式;其次,在牧區,范圍較大的草場面積形成了單個牧戶較多的牛羊數量,放牧成為謀取生計的主要方式,而且放牧帶來的規模效應收入比較可觀,這也在一定程度上吸引了大量大學生返鄉從事與畜牧業相關的產業,間接推動了合作社的發展;最后,從牧區發展的基本特征來看,牧民在長期日常生活中所形成的飲食習慣和文化慣習也成為其返鄉的一大主要原因。筆者在調研過程中發現,在牧區成長起來的大學生從小形成了特有的飲食習慣,主要以蒙餐為主,這種在飲食文化方面的特性也有效地促進了其返鄉就業創業。

(三)鄉村治理對于合作社的需求

牧區的治理也是困擾其發展的一大難題。隨著禁牧政策的實施,圍欄放牧在牧區已經全面普及。圍欄放牧政策實施以后,牧民改變了原來游牧式的生活,采取定居的生活方式,所以,定居后的牧區治理也成為牧區發展中的一大關鍵問題。在牧區治理中,嘎查一級作為牧區最基礎的治理單元在其中發揮著基礎作用。隨著畜牧業的發展與合作經濟的興起,合作社也成為促進牧區治理的有效主體,其發揮的作用逐漸顯現。

案例:位于西烏旗的新湖德合作社是一家以內部信用互助業務所創辦的合作社,合作社以社員為中心提供綜合性服務,從而提高社員收入,促進草原可持續發展,實現草原生態保護、民族文化傳承與牧區的可持續發展。新湖德合作社在日常的業務中主要負責召集合作社社員進行畜牧產品的銷售、牛羊的防疫、資金借貸以及惠農補助等。除此之外,新湖德合作社也逐漸成為了繼嘎查之外的牧區鄉村治理的主體,正如合作社理事長巴雅爾圖所言“我們牧區嘎查平時最多的事情是放牧的事,比如牛羊的防疫、牛羊肉的銷售和草場的維護等,而現在很多這些事情我們不用專門召開嘎查大會來進行了,通過合作社大會我們也將嘎查的很多事情協商解決了”。在新德湖合作社所在的嘎查幾乎所有的牧戶都加入了合作社,所以合作社現在也成為了牧區進行鄉村治理的主要依賴主體和有效平臺。

鄉村振興戰略下的農村牧區治理需要重新審視治理理念的共贏化轉換[18],新湖德合作社只是筆者所調研牧區的一個典型案例。在牧區以畜牧業為依托所建立起來的社會關系是最主要的,而今合作社逐漸成為牧區治理的一大主體,這在一定程度上也是由牧區經濟發展的特征所決定的。在廣大牧區,牧民生產和生活是通過畜牧業發展過程中一系列的關系所建立起來的。治理單元的大小關系到一個地區治理能力和治理活力的高低[19]。牧區地廣人稀,人口居住分散,嘎查之內牧民交流較少,嘎查作為最基層的治理單元,治理區域較廣。嘎查內部公共性事務較少,主要以牧民的畜牧業發展為主,這也在一定程度上凸顯了合作社發揮功能的優勢。這種由生產關系所形成的生計特征使合作社在牧區治理中的功能逐漸呈現,合作社也在牧區發展中承接了牧區的治理功能。

(四)合作社發展中內部產業元素的有效協調

合作社的發展經歷了由不成熟到成熟的過程。隨著合作社在產業發展中功能的凸顯,發展牧業合作社不但可以有效實現產業的繁榮,而且隨著產業鏈的延伸實現了不同產業的融合,尤其使牧區畜牧產業與文化發展得到了有效融合,合作社的發展產生了正外部性。由合作社組織農民有序生產,并協調提供產前、產中、產后的各項社會服務,降減了農戶單獨進入農產品市場的交易費用,增強了農民在市場交易中的話語權和博弈決策權,使農民真正分享到農產品在加工和流通過程中的增值紅利[20]。

案例:2008年6月成立的烏拉特戈壁紅駝事業專業合作社是由烏拉特戈壁紅駝事業協會發展而來,現在合作社有社員230戶,696名牧民。合作社將5萬多峰戈壁紅駝劃分為5個繁育核心群。合作社的成立獲得了邊境30公里允許放牧的優惠政策,改變了雙峰駝數量嚴峻下降的狀況。2010年烏拉特戈壁被譽為“中國駝球之鄉”和“中國速度駱駝之鄉”,2013年烏拉特戈壁被俄羅斯農業部、國際雙峰駝學會命名為“烏拉特戈壁紅駝之鄉”。為發展駱駝產業,提高養駝牧民的收入,通過成立公司將合作社的原料進行集中管控,就地精深加工、轉化、增值,形成產業化經營,提高了市場競爭力,減少了市場風險。2006年合作社內部成立“騰合泰沙駝產業有限責任公司”,建有梳毛車間、屠宰車間、餃子廠速凍庫、排酸庫和速凍庫等設施。公司形成利潤后將利潤再以分紅形式分配給社員。當地政府引進企業開發駝產品,使得烏拉特戈壁紅駝合作社注冊“戈壁紅駝”商標更加順暢,并獲“農產品地理標志”證書。此外,合作社還派遣會員前往蒙古國學習駱駝文化。目前協會已有一支駝球隊伍,通過日常培訓、比賽,推廣少數民族運動。

在上面的案例中,烏拉特戈壁紅駝事業專業合作社通過駱駝產業的發展實現了會員收入的增加,產業發展實現了升級,將合作社的發展與文化結合起來實現了產業利潤最大化。在鄉村振興過程中這種合作社產業發展的模式已經逐漸成為繁榮農村經濟和實現產業發展與文化發展有效融合的重要途徑。

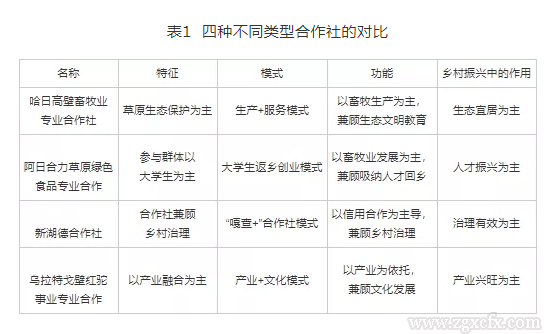

創新是鄉村產業振興的驅動力量[21],從結構功能的視角來看,合作社內部產業要素的重組實現了其功能的最大發揮,正是這種組合對合作社功能的穩定提供了有力的支撐。在鄉村振興中合作社所發揮的作用主要通過產業重組以及產業內部結構調整來實現(見表1)。

從以上四種不同類型合作社的對比來看,其各自在特征、模式、功能以及鄉村振興中的作用方面分別遵從不同的邏輯;作為一種新型經營主體和農民自發形成的組織,牧區合作社在以上幾個方面所呈現的不同之處正是其在發展中所發生的轉型和超越。在鄉村振興的背景下,這種轉型和超越背后存在一定的邏輯,探析這種邏輯對于重新審視合作社的作用和功能有著非常重要的作用,也是下一步在鄉村振興背景合作社穩續發展研究基礎。

三、農民合作社轉型的內在邏輯

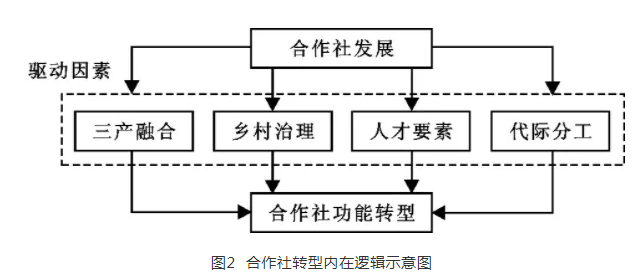

實施鄉村振興戰略的總體要求為“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕”,其中產業興旺是關鍵,而農業及其相關產業的發展,合作社是基本組織形式[22]。在鄉村振興中,合作社所發揮的功能已經逐漸由純生產性功能向以生產為基礎的多功能轉型。隨著鄉村振興戰略的不斷實施,合作社所表現出來的多功能性特征將對農村發展發揮巨大作用。本研究中所選取的錫林郭勒盟的合作社只是眾多合作社當中的幾個典型,但合作社的轉型為鄉村振興奠定了良好的基礎,已經成為新時期鄉村振興背景下合作社需要進行功能重構和轉型升級的依據。從合作社發展的基本情況看,其轉型過程遵循以下邏輯(見圖2)。

(一)三產融合對于農民合作社功能的重塑

農村一二三產業融合發展,對于實施鄉村振興戰略、加快農業農村現代化具有十分重要的作用[23]。推動農村三產融合的重要主體包括農民專業合作社、農業企業、家庭農場等新型農業經營主體[24]。三產融合的有效實施給合作社的發展帶來了新的契機,合作社作為一項農民自治組織已經成為三產融合的有效平臺與實施主體,這在一定程度上催生了合作社功能的轉型。而三產融合對于合作社功能重塑的同時,合作社作為載體也為三產融合提供了條件。從當前合作社發展的基本態勢看,隨著三產有效融合,傳統以生產合作為紐帶的合作社已經轉變為以生產為基礎外加其他功能與服務的聯合體。這種以產業發展和產業結構調整、產業有效融合的發展邏輯有效促進了農民專業合作社組織的轉型。

隨著農業產業鏈的延伸和產業發展質量的提升,三產融合對于農民專業合作社功能轉型的影響主要表現在以下幾個方面:首先,產業鏈的延伸促使合作社依托農產品進行休閑、觀光以及旅游等服務的發展,而且這些服務成為合作社所承擔的新型職能;其次,三產融合必須依靠相應的主體,三產融合可以借助合作社的平臺來實現,例如在牧區,合作社成為放牧、畜牧產品加工以及草原生態文化傳播的有效媒介;最后,三產融合的有效實施為合作社發展提供了轉型動力,這種動力主要是通過傳統農業向現代農業的轉型來實現。

(二)人才要素對于合作社轉型的驅動

鄉村振興人才是關鍵。近年來隨著大量農村人口外出,農村空心化問題相當嚴重,受多種因素的影響,實施鄉村振興戰略面臨著嚴重的人才瓶頸[25]。人才要素對于合作社轉型的驅動主要表現在以下幾個方面:首先,人才向農村的轉移為合作社的創辦提供了人才資源,而返鄉人員是新主體,這為合作社功能的轉型奠定了人力資源基礎;其次,各種人才創辦合作社為農村注入了新的思想與理念,也成為合作社發展的有效驅動力;最后,人才要素的參與逐漸打破了村莊中原來以村干部和鄉村能人為主體創辦合作社的單一模式,合作社的理事長等參與主體開始向有能力、有知識、懂經營的年輕群體轉化,有效克服了原來合作社羸弱、渙散的局面。在合作社經營活動中,大量返鄉青年人結成合作聯盟,通過建立起來的社會網絡共同促進合作社的發展,使合作社逐漸轉變成為返鄉人員進行創業的有效載體。

(三)合作社對于鄉村治理的特殊功能

隨著鄉村振興的不斷推進,鄉村善治已經成為鄉村各項事業良性發展的基礎。而在鄉村治理的過程中,除了村委之外,積極培育新的治理主體已經成為當下鄉村治理所要解決的迫切問題。我國政府鼓勵合作社在鄉村治理中發揮積極作用,有利于形成我國基層治理多元協同共治格局,推動鄉村“善治”[26]。合作社對于鄉村治理的功能主要表現在以下方面:首先,通過合作社集體化的合作模式為鄉村治理提供有效的運行平臺,與村委治理主體不同的是,合作社的運行以效率和效益為目標,這種治理目標所蘊含的理念為鄉村治理提供了高效、集約的運行機制,從而大大提高了鄉村治理的效能。其次,以生產合作為基礎建立起來的合作社在進行生產協商的同時將附帶村莊公共事務的協商,而且這種協商功能已經越來越凸顯,成為鄉村振興中合作社所要發揮的一項重要職能,尤其是在當前以產業發展為引領的農村經濟發展中,合作社將通過經濟功能的紐帶促進其治理功能的發揮。最后,鄉村治理的多元化迫切需要新的鄉村治理主體介入,與其他鄉村社會中的新型經營主體相比,合作社在鄉村已經發展了較長時間,很多合作社已經具備相應的功能。推動合作社參與鄉村社會治理體系,既是鄉村治理體系建設的現實選擇,又是推動農民專業合作社提升發展質量的內在需要[6]。

(四)以代際為基礎所形成的分工對于合作社功能的提升

農業的生產遵循代際分工,它使農業產業鏈實現了有效延伸。在家庭收益或者說效用最大化的理性假設下,應該盡可能地利用家庭內部成員的分工比較優勢[27]。在錫林郭勒盟,這種以代際為基礎的分工主要體現在發展畜牧業的產業鏈分工中。不同年齡段的人遵從不同的邏輯:中老年人以傳統的農業生產為主,主要從事農業產業中的初期加工,缺乏對市場的探索和產業鏈的拓展;年輕人在農業生產中注重新產品的開發和新功能的挖掘。這在一定程度上形成了以代際為標準的分工,同時也有效促進了合作社功能的提升,主要表現在以下幾方面:首先,在以代際為基礎的分工中,青年人在父輩工作經驗的基礎上主要通過創辦合作社來有效地發展農業產業,這種明確的代際分工是牧區經濟發展的一大特色,是由當前牧區經濟發展的特征所決定的。其次,在依托父輩從事農事活動基礎上,青年人依靠豐富的見識來進一步拓展合作社的功能,從而實現一二三產業有效融合,并且使合作社衍化出農業產業發展以外的功能。從牧區代際特征來看,青年人和中老年人即便從事同一個主導產業,其主要區別在于中老年人主要從事于產業的初端,青年人主要從事于產業的末端,這種布局也是由其素質和技能所決定的。最后,代際明確的分工逐漸強化了合作社的社會服務功能,從而實現了由傳統式發展模式向現代化發展模式的轉型,主要表現在通過青年人所掌握的知識技術來使其不斷得到改造。

四、結論和政策建議

在牧區,合作社的發展已經實現了轉型與超越,轉型主要表現在合作社實現了從單一生產功能向以生產為基礎的多功能轉型,轉型動力主要來源于三產融合對于牧民合作社功能的重塑、鄉村治理對于牧民合作社治理功能的激發、人才要素帶來的農民合作社功能的驅動以及以代際為基礎所形成的農業分工對于合作社功能的優化,這種結構方面的調整逐漸實現了合作社功能的轉型。而超越主要是指牧區合作社不僅要承擔農業生產的有效組織而且要成為農業社會化服務、農村文化傳承、鄉村治理、新民風建設、農村生態文明教育的有效載體,這就對合作社的功能有了更高的要求。隨著鄉村振興戰略的有效推進,需要從政策層面對其進行相應的強化。

1.以鄉村振興戰略為引領,繼續加大對農民合作社功能的提升,將農民專業合作社作為農村重要的自組織,將其建設成為農村產業發展、鄉村治理、文化宣傳、生態文明教育等重要的載體,從而體現出農民專業合作社的綜合功能。在此過程中需要轉變理念,破除以前那種以生產為主導功能思維,積極探索其輔助功能。

2.積極實施“人才強社”戰略,借助“返鄉流”等有效時機與機遇,積極引導回鄉就業、創業人員和回鄉大學生開辦農民合作社或者加入合作社。政府應給予大學生在創辦合作社方面相應的資金和政策支持,鼓勵大學設立“大學生合作社聯盟”,建立定期交流制度,共同來促進合作社發展。可在某些地區探索將合作社作為回鄉大學生創新創業的有效平臺與載體,不斷強化合作社的社會服務功能。

3.以鄉村振興中的產業引領為方向,在產業發展的基礎上通過合作社提升一二三產業融合的能力,通過有效融合延伸產業鏈,通過產業鏈延伸所帶來的溢出效應提升合作社的功能,以農業產業的發展作用于合作社的發展,將合作社建設成為以農業產業為基礎、附帶其他功能的農村自組織。

4.注重合作社與農村社區的互動。一方面,農村社區為農民專業合作社發展提供資源支撐與發展動力;另一方面,合作社也能帶動地區經濟發展,改進村莊治理,維持農村社區穩定[28]。同樣,在牧區,需要將合作社與牧區進行有效的融合,將合作社培育成為促進牧區經濟發展和社區發展的有效載體。

參考文獻:

[1]趙曉峰.農民合作社信用合作的生長機制分析[J].西北農林科技大學學報(社會科學版),2017,17(6):32-39.

[2]黃邁,譚智心,汪小亞.當前中國農民合作社開展信用合作的典型模式、問題與建議[J].西部論壇,2019(3):70-79.

[3]楊立社,楊彤.農民專業合作社內部信用合作參與意愿[J].西北農林科技大學學報(社會科學版),2018,18(11):107-113.

[4]邵慧敏,秦德智.內部信任對農民合作社績效的影響分析[J].農村經濟,2018(3):124-128.

[5]趙昶,董翀.民主增進與社會信任提升:對農民合作社“意外性”作用的實證分析[J].中國農村觀察,2019(6):45-58.

[6]黃佳明,張照新.農民專業合作社在鄉村治理體系中的定位與實踐角色[J].中國農業資源與區劃,2019(4):188-195.

[7]劉風.農民合作社的反脆弱性及其貧困治理能力[J].中國農業大學學報(社會科學版),2018(5):90-98.

[8]范凱文,趙曉峰.農民合作社重塑基層農技推廣體系的實踐形態、多重機制及其影響[J].中國科技論壇,2019(6):179-188.

[9]白德全,王夢媛.合作社促進鄉村振興的困境與出路分析[J].理論探討,2019(5):136-141.

[10]任大鵬.《農民專業合作社法》的基本理論問題反思——兼議《農民專業合作社法》的修改[J].東岳論叢,2017(1):66-71.

[11]苑鵬.關于修訂《農民專業合作社法》若干問題的再思考[J].東岳論叢,2017(1):72-77.

[12]高海.《農民專業合作社法》修改的思路與制度設計[J].農業經濟問題,2017(3):4-14.

[13]張曉山.理想與現實的碰撞:《農民專業合作社法》修訂引發的思考[J].求索,2017(8):16-24.

[14]塔爾科特·帕森斯.社會行動的結構[M].張明德,譯.南京:譯林出版社,2003:23.

[15] 埃米爾·涂爾干.社會分工論[M].渠東,譯.上海:生活·讀書·新知三聯書店,2003:125.

[16]何慧麗,楊光耀.農民合作社:一種典型的本土化社會企業[J].中國農業大學學報(社會科學版),2019(3):127-136.

[17]劉靈輝,唐海君,蘇揚.農村大學生返鄉創建家庭農場意愿影響因素研究[J].四川理工學院學報(社會科學版),2018(3):1-20.

[18]王力平.要素轉變與精細治理:鄉村振興戰略下的農村牧區社會治理[J].貴州民族研究,2019(4):20-26.

[19]李博.村莊合并、精準扶貧及其目標靶向的精準度研究——以秦巴山區為例[J].華中農業大學學報(社會科學版),2017(5):93-98.

[20]何勁,祁春節.家庭農場產業鏈:延伸模式、形成機理及制度效率[J].經濟體制改革,2018(2):78-84.

[21]完世偉.創新驅動鄉村產業振興的機理與路徑研究[J].中州學刊,2019(9):26-32.

[22]孔祥智.中國農民合作經濟組織的發展與創新(1978-2018)[J].南京農業大學學報(社會科學版),2018(6):1-10.

[23]萬寶瑞.我國農業三產融合沿革及其現實意義[J].農業經濟問題,2019(8):4-8.

[24]陳璐,李玉琴,王彥齊.新型農業經營主體推動農村三產融合發展的增收效應分析[J].學習與探索,2019(3):116-123.

[25]蒲實,孫文營.實施鄉村振興戰略背景下鄉村人才建設政策研究[J].中國行政管理,2018(11):90-93.

[26]趙曉峰,許珍珍.農民合作社發展與鄉村振興協同推進機制構建:理論邏輯與實踐路徑[J].云南行政學院學報,2019(5):6-11.

[27]李寧,蔡榮,李光勤.農戶的非農就業區域選擇如何影響農地流轉決策?——基于成員性別與代際分工的分析視角[J].公共管理學報,2018(2):93-103.

[28]高強,孔祥智.農民專業合作社與村莊社區間依附邏輯與互動關系研究[J].農業經濟與管理,2015(5):7-14.

(作者李博系西安建筑科技大學公共管理學院副教授;高強系南京林業大學農村政策研究中心主任,經濟管理學院教授、博士生導師,江蘇省委農辦、農業農村廳鄉村振興專家咨詢委員會委員,中國鄉村發現網轉自:《西北農林科技大學學報(社會科學版)》2021年第3期)

(掃一掃,更多精彩內容!)