內(nèi)容提要:與其他農(nóng)村地區(qū)相比,流轉(zhuǎn)了土地的村莊正在發(fā)生產(chǎn)值農(nóng)企化、產(chǎn)品商品化、勞動力工人化、農(nóng)民居民化的轉(zhuǎn)型。與此同時,村莊的常住人口也異質(zhì)化了。這在一定程度上弱化了原來建立于熟人社會基礎(chǔ)之上的村莊治理結(jié)構(gòu),并使其治理效應(yīng)逐步消解。伴隨村莊陌生人社會或半陌生人社會的到來,在村莊契約關(guān)系的交織與新型階層關(guān)系的重塑中,應(yīng)該再一次完善基層治理的頂層設(shè)計,以使其進一步適應(yīng)土地集中與農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的要求。

一、家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制與土地流轉(zhuǎn)

1949年之后,經(jīng)歷互助組、初級社和高級社等集體化運動而建立起來的人民公社,形成了“三級所有、隊為基礎(chǔ)”的集政治、經(jīng)濟、教育等為一體的功能同構(gòu)模式,一度解構(gòu)了傳統(tǒng)社會以家庭為基礎(chǔ)的勞動生產(chǎn)單元,建立起以黨支部和生產(chǎn)隊為中軸的權(quán)力框架,承擔(dān)起日常行政治理的職責(zé)。

改革開放以來,人民公社向鄉(xiāng)鎮(zhèn)的轉(zhuǎn)變、生產(chǎn)大隊和生產(chǎn)隊向村民委員會和村民小組的轉(zhuǎn)變,并未從根本上改變基層的功能同構(gòu)模式,亦未改變鄉(xiāng)土村落長期勾連于一體的熟人社會結(jié)構(gòu)。正如費孝通所言,不流動是鄉(xiāng)村社會的重要特征[1]。村落自治模式的推行,退出了政府的直接管控職能,但卻開啟了基層的經(jīng)濟活力。聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制的實施,恢復(fù)了農(nóng)民家庭對土地的經(jīng)營權(quán)。這一具有劃時代意義的改革事件,在大幅提升生產(chǎn)效率的同時,也解放了生產(chǎn)力,將剩余勞動力轉(zhuǎn)化為波瀾壯闊的流動人口——農(nóng)民工,隨之又進一步轉(zhuǎn)化為中國有史以來最為龐大的產(chǎn)業(yè)工人階層。由市場所配置的這種草根性流動,在將中國推向世界制造業(yè)中心的同時,還將這個古老的農(nóng)業(yè)社會轉(zhuǎn)型為工業(yè)社會。這一過程形塑的宏大變遷,給現(xiàn)階段農(nóng)村與城市的社會治理注入了全新內(nèi)容。

由于戶籍制度的限制,老一代農(nóng)民工長期表現(xiàn)為“在城市打工、在農(nóng)村生活”。所以,無論其在城市的收入如何變化,其都努力將自己的命運之根深深扎入鄉(xiāng)土社會,為自己構(gòu)筑防范風(fēng)險的最后屏障。正因為如此,他們才用辛苦的血汗錢,先將茅草房或土坯房改造為磚瓦房,然后再改造為平層鋼筋水泥房,最后又改造為多層框架樓房。在農(nóng)民工流出之后,靜悄悄聳立的院落和住房所表征的具體含義,逐漸凝聚到其對村莊的象征性權(quán)力上——宅基以其自然的存在,表達著村民的物載體利益,并以此為通徑嵌入錯綜復(fù)雜的村莊關(guān)系之中。不管村民在村還是不在村,宅基地與住房、承包地與承包地上的產(chǎn)出,抑或其對公共建設(shè)和經(jīng)營用地的利益訴求,都與其利益聯(lián)系在一起。無論村莊結(jié)構(gòu)如何變化,具有戶籍資格的村民,都可借此而獲得政治權(quán)力和經(jīng)濟權(quán)力的訴求機會。新生代農(nóng)民工的流動,雖與老一代農(nóng)民工有所區(qū)別,但其對土地權(quán)益的保護意識仍然很強。

以家戶為單元的農(nóng)業(yè)生產(chǎn),在勞動力比較充足時,可以做到精耕細作。但在農(nóng)業(yè)勞動力以其比較收益越來越多地轉(zhuǎn)換為農(nóng)民工的情況下,土地的單位產(chǎn)量與單位產(chǎn)值的增幅,必然會被局限在一定程度。所以,家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制的局限性逐漸暴露出來:一方面,田埂縱橫的小塊土地不便集約化經(jīng)營——無論水、電、田、肥、路等日常管理,還是優(yōu)良品種的選擇與機械化操作的推廣,都難以發(fā)揮應(yīng)有效率。另一方面,面對城鎮(zhèn)化的拉力,農(nóng)民仍然難以割舍那份土地情節(jié),即使“離鄉(xiāng)”和“離土”,也不會“離開與村莊那份權(quán)益聯(lián)系”。

于是,為將剩余勞動力從土地解放出來、為提升生產(chǎn)效率、為強化糧食與水果蔬菜的安全管理,中國農(nóng)民在不改變集體土地所有權(quán)的前提下,創(chuàng)設(shè)了多種土地流轉(zhuǎn)方式,使土地逐漸趨于集中。不管是轉(zhuǎn)包、轉(zhuǎn)讓,還是互換、出租和股份合作等基層創(chuàng)新,都得到各級政府的首肯、鼓勵與推廣。截至2015年,全國的土地流轉(zhuǎn)率已超30%,有些省份的土地流轉(zhuǎn)率已超60%,個別市縣的土地流轉(zhuǎn)率已超90%。土地轉(zhuǎn)讓的基本趨勢是:華東地區(qū)、東北地區(qū)以及一些城市近郊地區(qū)的流轉(zhuǎn)率較高,而西部地區(qū)和中部地區(qū)則相對較低。也就是說,經(jīng)濟越發(fā)展、當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)對農(nóng)村勞動力的拉力越強、土地的利用價值越高,土地越易于集中使用,則流轉(zhuǎn)率也會越高。按此邏輯,在全面建成小康社會的大背景中,只要常住人口的城鎮(zhèn)化率每年增長,只要戶籍人口的城鎮(zhèn)化率繼續(xù)提升,只要“民工荒”現(xiàn)象繼續(xù)維持,則土地流轉(zhuǎn)率還會持續(xù)上升,尤其是在距離當(dāng)?shù)刂行某鞘斜容^近的農(nóng)村。

盡管土地流轉(zhuǎn)是在全面貫徹家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制基礎(chǔ)上進行的制度創(chuàng)新,是土地集體所有權(quán)、家庭承包權(quán)和經(jīng)營權(quán)分置的有益嘗試,但其社會影響,卻與最初“責(zé)任制”的影響截然不同。在責(zé)任制下,只有具備村民戶籍資格的家庭成員才能參與土地承包,并相對公平分配到與其權(quán)力一致的那個份額。但家庭作為主體、家族作為群落、村莊作為村民權(quán)利與義務(wù)的物質(zhì)外殼與權(quán)利邊界未曾發(fā)生改變——變化的是經(jīng)濟生產(chǎn)方式,是政治治理軸心的村委和支部從主要生產(chǎn)、組織和管理領(lǐng)域的退出。支部書記、村委會成員與村民發(fā)生聯(lián)系的節(jié)點,集中在稅收、計劃生育、水電費征收等方面。有些村落組建了鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè),但企業(yè)的主要領(lǐng)導(dǎo)由支部書記等承擔(dān)。因此,在計劃經(jīng)濟的遺產(chǎn)上產(chǎn)生的以市場經(jīng)濟為基礎(chǔ)的家戶農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式,沒有改變村落熟人社會的基本特征。

但土地流轉(zhuǎn)過程及其所帶來的人口遷徙、土地平整與機械化操作等,卻既改變了農(nóng)村基層的治理結(jié)構(gòu),又顛覆了精耕細作的家戶土地小塊生產(chǎn)方式,將中國村落社會自給自足的小農(nóng)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型為集約化商品經(jīng)濟——原來以家戶為主進行的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)已為農(nóng)業(yè)企業(yè)所代替;原來以村民為主要勞動力的農(nóng)民已為農(nóng)業(yè)技術(shù)工人和農(nóng)業(yè)體力工人所代替;原來以自我消費為主的農(nóng)產(chǎn)品也為農(nóng)業(yè)商品所代替。這將從根本上改變中國農(nóng)村的社會基礎(chǔ)和政治經(jīng)濟架構(gòu)。

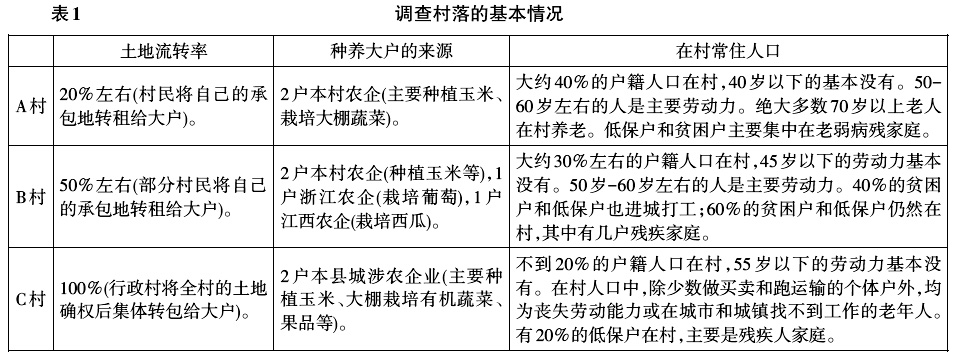

為系統(tǒng)分析土地流轉(zhuǎn)之下的村落治理結(jié)構(gòu),筆者專門選擇三個發(fā)生了不同程度土地流轉(zhuǎn)的西部自然村進行了調(diào)查分析①。對尚未大規(guī)模發(fā)生土地流轉(zhuǎn)的村落,本文的研究結(jié)論并不適用。

二、農(nóng)產(chǎn)品商品化與村莊農(nóng)企化

在當(dāng)前的制度設(shè)計下,唯有土地流轉(zhuǎn)才能提高集約化水平,也才能在農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程中節(jié)約勞動力。所以,土地流轉(zhuǎn)的結(jié)果,必然是資本下鄉(xiāng)或資本回鄉(xiāng),是家戶承包的土地向農(nóng)業(yè)企業(yè)和種糧大戶的集中,是政府種糧補貼向農(nóng)業(yè)企業(yè)和種糧大戶的傾斜②。

在我們調(diào)查的三個村莊,土地的流轉(zhuǎn)方式各不相同。A村是村民與村民之間的轉(zhuǎn)租。B村既存在村民向企業(yè)轉(zhuǎn)租的形式,也存在村民小組將荒地轉(zhuǎn)包給企業(yè)的形式。C村是行政村將全部土地轉(zhuǎn)包給企業(yè)。因為這幾個村莊與村民簽署的承包期,將于2028年期滿,所以,土地流轉(zhuǎn)合同的期限基本在13年左右。每畝地的流轉(zhuǎn)費在每年600-800元之間。在A村和B村,主要是45歲以下的年輕人將承包地流轉(zhuǎn)出去,自己舉家外出打工。C村是整個行政村將村民的承包地以每畝每年750元的租金租回,然后再與農(nóng)業(yè)企業(yè)簽訂轉(zhuǎn)包合同出租土地使用權(quán)。所以,每年過年之后,農(nóng)村基本看不到年輕人了(詳見表1)。

因為人口出生率連年下降,原各行政村小學(xué),已全部停辦。學(xué)齡兒童或集中到鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)上學(xué),或直接住校到縣城上學(xué)(周末回家)。初中也集中到了鄉(xiāng)鎮(zhèn),除鄉(xiāng)鎮(zhèn)所在地周邊生源外,其他學(xué)生全部住校。絕大多數(shù)高中集中到了縣城。鎮(zhèn)與城市借此抽離了農(nóng)村的文化精英。為適應(yīng)學(xué)校向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣城集聚的大趨勢,條件比較好的家庭開始在鄉(xiāng)鎮(zhèn)租房、在縣城買房。與此同時,孩子的爺爺奶奶或母親也開始了伴讀生涯——這是教育拉動的城鎮(zhèn)化。

還因為現(xiàn)在年輕人的結(jié)婚聘禮,開始向不動產(chǎn)轉(zhuǎn)移,所以,新娶進家門的媳婦,不再遵循從夫從父居模式,而趨向于居住在縣城的房子,故原來所說的農(nóng)村“993861”等居民中年輕的女性和學(xué)齡兒童,已經(jīng)不在村莊中了——年輕的兒媳進城生活與工作之后,孩子也進城上學(xué),只有老人不得不在村養(yǎng)老——這是“丈母娘拉動”的城鎮(zhèn)化。

因為種地收益小于打工收益,農(nóng)民越來越趨于自愿流轉(zhuǎn)自己家的承包地,這使土地流轉(zhuǎn)率逐年上升。我們調(diào)查的A村,之所以流轉(zhuǎn)率不高,一個主要的原因是距離縣城較近,村民預(yù)期自己的土地會被征用,具有觀望等待心理。另外,該村的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)是玉米種植——耕地用拖拉機、播種用播種機、收割用收割機、農(nóng)藥與化肥噴灑用無人機,這使每年投入到每畝土地之上的“工時”減少了。只要一個電話并支付相應(yīng)費用,這些勞動都可以在“農(nóng)戶”不在場的情況下委托他人完成。在我們的調(diào)查地,每天一個工人的價格在70-150元之間。村莊的勞動力基本商品化了。

原來存在于村民之間的那種溫情脈脈的血緣面紗、鄉(xiāng)民情感、勞動互助關(guān)系等,開始逐漸讓位于市場契約關(guān)系。每天早晨,都會有商販的車輛從鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣城拉來饅頭、蔬菜、面包、雞蛋、面條等食品叫賣,村民稍做加工即可食用——廚房早就發(fā)生了革命。自給自足的生產(chǎn)和消費模式,不得不讓位于市場交換的消費模式。原來是村莊的食品運送到鄉(xiāng)鎮(zhèn)與縣城趕集,現(xiàn)在是鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣城的企業(yè)將各種食品供給到鄉(xiāng)下。村莊已轉(zhuǎn)變?yōu)槌鞘薪?jīng)濟的輻射網(wǎng)點——村莊內(nèi)部的日常生活商品化了。

但最大的變化集中在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式上。原來的農(nóng)地經(jīng)營,主要以家庭為單位進行。生產(chǎn)什么、生產(chǎn)多少、如何生產(chǎn),都需要家庭分工安排。但在農(nóng)民工流動、人口老化、土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)企大戶經(jīng)營的情況下,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式發(fā)生了重大變化。在我們調(diào)查的A村,雖然兩戶種植大戶——農(nóng)業(yè)企業(yè)主都是本村人,而且流轉(zhuǎn)到其手里的土地只占整個自然村土地面積的20%左右,但其產(chǎn)值卻占60%左右。在B村,4戶農(nóng)企產(chǎn)值占整個自然村的85%以上。在C村,99%以上的產(chǎn)值是由2戶農(nóng)企創(chuàng)造的。為什么A村和B村農(nóng)戶經(jīng)營的土地還占很大面積,而其所有家戶集體相加的產(chǎn)值卻比較低呢?主要原因在于家戶手里的農(nóng)產(chǎn)品難以商品化。再加上玉米價格下滑,家戶的小規(guī)模經(jīng)營又不具倉儲能力,所以,其生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品,如果不被農(nóng)企所收購,則可能“有產(chǎn)量卻沒有產(chǎn)值”。農(nóng)企或種糧大戶通過集約化經(jīng)營,大大降低了生產(chǎn)成本,即使農(nóng)產(chǎn)品價格下跌,也會收回成本,加之多樣化經(jīng)營,其可以在總體上保持盈利。另外,農(nóng)企還易于掌握市場信息,使其產(chǎn)量轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)值,實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品的貨幣化。在市場波動的年景,農(nóng)企和種養(yǎng)大戶還可以通過保鮮性倉儲,做到反季銷售,抵抗農(nóng)產(chǎn)品價格周期波動帶來的負面影響。于是,有些家戶為順利將農(nóng)產(chǎn)品商品化為貨幣產(chǎn)值,就與農(nóng)企提前協(xié)商收購價格以降低風(fēng)險。雖然土地的承包經(jīng)營權(quán)沒有發(fā)生流轉(zhuǎn),但其生產(chǎn)終端已流轉(zhuǎn)到農(nóng)企和種養(yǎng)大戶那里了,他們不得不依附于農(nóng)企而發(fā)展,已成為農(nóng)企生產(chǎn)鏈條上的一個部分。由此可見,村莊的生產(chǎn)方式也開始企業(yè)化了。

三、結(jié)構(gòu)困境與村莊階層異質(zhì)化

前文指出,在計劃經(jīng)濟時期,甚至再往前推,在有文字記載的村落歷史,村莊都是以家族或家庭為單元所形成的熟人社會。即使在“三級所有、隊為基礎(chǔ)”的人民公社時期,家庭雖不是一個完整的生產(chǎn)單位,但卻是一個完整的消費單位,維持著熟人社會的基本模式。改革開放前期創(chuàng)造的制度紅利,主要將剩余勞動力引向了城市,村莊內(nèi)部繼續(xù)保持熟人社會的基本架構(gòu)。村莊的權(quán)力,也屬于由熟人社會產(chǎn)生的黨支部、村民委員會和村民小組。

但在土地向農(nóng)企和種養(yǎng)大戶逐漸集中的過程中,村莊的人口構(gòu)成和階層結(jié)構(gòu)異質(zhì)化了。

表面看起來,規(guī)約村莊政治結(jié)構(gòu)的規(guī)則體系沒有什么變化。村民會議是最高權(quán)力機構(gòu)。在村民會議不能召開時,村民代表大會完成協(xié)商議事過程。村民委員會和村民小組作為行政機構(gòu),管理村莊的日常工作。黨支部上傳下達,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)下駕馭村落各項事務(wù),而不僅僅是領(lǐng)導(dǎo)村委。

可在現(xiàn)實中:

全體村民大會基本沒法召開,甚至很難召集到一半村民參會。雖然具有村民戶籍資格的人享有選舉權(quán)和被選舉權(quán),但大量村民的外出打工,或者向城鎮(zhèn)的搬遷,已降低了其參與選舉的積極性。只要其土地權(quán)益、宅基地權(quán)益和公共建設(shè)和經(jīng)營用地權(quán)益得到保障,其他事務(wù)均可他置。即使是村民代表大會,也已很難召集。比如說,要使土地合法合規(guī)流轉(zhuǎn)給非本村的出資人,需要有三分之二以上村民同意才可完成,但在我們調(diào)查的B村和C村,為將土地轉(zhuǎn)租給外來的企業(yè),村委會干部不得不通過打電話征求意見,最終由村民代表會議走完程序——有些在城市的農(nóng)民工只能電話聯(lián)系,他們不可能前來參加會議。

“能人治村”已轉(zhuǎn)變?yōu)椤袄先酥未濉薄,F(xiàn)在,有能力的人、年輕人都已農(nóng)民工化了。留在村莊的人,大多是體弱多病或有所殘疾的人(還有少數(shù)跑長途運輸?shù)馁I賣人)。在這種情況下,很多村落經(jīng)常找不到一個合適的支部書記。原來所說的“能人”在村里很難發(fā)現(xiàn)。在我們調(diào)查的三個村莊,其支部書記或村委會主任,都已經(jīng)老化。事實上,農(nóng)村精英的流失已成為不爭的事實。

村委會成員由“住村”逐漸演化為“不住村”。有些支部書記和村委會成員,已在縣城購買了住房,平常住在縣城,村里的“老宅”經(jīng)常關(guān)門。上級要來檢查或者鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排了具體任務(wù),他們才從縣城開車回來陪同。在土地流轉(zhuǎn)的大背景下,支部書記與村主任的職位,不再吸引“村莊精英”。這使鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的官員,不得不向縣城和市里申請更多財政補貼以留任支書和村主任。從全國來看,西部地區(qū)的支書和村主任的工資和補貼相加每月已超2000元,東部地區(qū)或大城市近郊村落支部書記和村主任的工資和補貼每月相加已超3000元。村落的自治,正逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)檎徺I工作崗位的“他治”。

農(nóng)企和種養(yǎng)大戶強化了其在村莊的話語權(quán)。對于那些流轉(zhuǎn)到土地,并成為種糧大戶的農(nóng)場主來說,如果其是本村村民,則其話語權(quán)自然會加強。對于那些村莊戶籍之外的農(nóng)業(yè)企業(yè)主來說,雖以契約方式獲得了土地經(jīng)營權(quán),但很難融入村民的日常生活之中。為了“辦事方便”,這些人不得不與鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)和村委成員密切來往,借此提升其對各項公共資源使用權(quán)和收益權(quán)的話語權(quán)。在調(diào)查的村落,基本沒有村集體經(jīng)濟。為修橋補路、疏通河道、拉通電線、組織村落文藝會演等,村委會成員不得不依靠農(nóng)企贊助。從某種程度上說,離開了農(nóng)企的“幫忙”,很多事務(wù)無法做成。這種互補關(guān)系,使村干部和農(nóng)業(yè)企業(yè)家易于形成利益共同體。

村莊內(nèi)部收入差距漸趨拉大。種糧大戶不但能夠獲得自己預(yù)期的那份收入,而且還能順利拿到政府的各項補貼。銀行也傾向于貸款給農(nóng)企,而不愿為村民放款。村莊內(nèi)部的老年農(nóng)民,只能勉強維持生產(chǎn),很難將農(nóng)產(chǎn)品商品化為貨幣。他們主要依靠子女外出打工收入的轉(zhuǎn)移而購買蔬菜以及其他熟食。在農(nóng)業(yè)企業(yè)主收入上升,而普通村民尤其是老年村民收入保持不變的情況下,村莊內(nèi)部的收入差距也會迅速拉大。

所以,在流轉(zhuǎn)了土地的村莊,現(xiàn)存的社會階層可以歸并為以下幾類。

第一,有時“在村”、有時“不在村”的村干階層。這個階層主要由支部書記和副書記、村委會成員和村民小組成員等構(gòu)成,主要管理村落日常公共事務(wù),包括對政府文件的上傳下達、張貼宣傳板報、在村委會值班、監(jiān)督村醫(yī)按時上班、接待來訪、調(diào)解各項矛盾等。

第二,“在村”的老年農(nóng)民階層和村民階層。他們由耕種土地的老年農(nóng)民和不再耕種的老年居民所組成。老年農(nóng)民耕種的蔬菜和糧食主要用于自給,而不是為了市場。其中的絕大多數(shù),是無法進城或不想進城的老年人,也有少數(shù)留守兒童。在老齡化的影響下,農(nóng)民正逐漸退出生產(chǎn)領(lǐng)域而轉(zhuǎn)變?yōu)槔夏昃用?這可看作是農(nóng)民階層的“在村居民化”過程。在土地還沒有流轉(zhuǎn)完的自然村,既存在老年農(nóng)民階層,也存在單純消費的居民階層。但在土地已經(jīng)流轉(zhuǎn)完畢的自然村,則僅僅存在居民階層。居民階層是一個需要供養(yǎng)才可生活的階層,故具有“非職業(yè)”的“非階層”意義。

第三,“在村”的農(nóng)業(yè)技術(shù)工人階層。這個階層的絕大多數(shù)上過農(nóng)校、能夠駕駛農(nóng)用大型機械,能夠通過網(wǎng)絡(luò)掌握物流。他們收入較高,通常代表農(nóng)場主階層處理農(nóng)企的具體事務(wù)。他們更像是農(nóng)場主的代理人,常年住在村莊,卻不與村民接觸。為避免矛盾,農(nóng)場主特意將農(nóng)場場部建在距離村民居住區(qū)較遠的地方。在整個村莊土地區(qū)劃內(nèi),他們是最年輕的人,也是人力資源最豐富的人。在我們調(diào)查的C村,因為絕大多數(shù)村民外出打工,所以,該村的勞動力,主要是農(nóng)業(yè)技術(shù)工人,他們類似于固定工。

第四,“不在村”的體力農(nóng)業(yè)工人階層。這個階層基本不與村莊發(fā)生權(quán)力和經(jīng)濟關(guān)系,而只聽命于技術(shù)工人階層的指揮。當(dāng)需要勞動力的時候,農(nóng)業(yè)企業(yè)主或種養(yǎng)大戶就去勞動力市場招募這些人,以每天70-150元的價格雇傭其勞動。在不需要勞動力的時候,這些人就在城鎮(zhèn)或城市其他地方做臨工。在我們調(diào)查的A村,種糧大戶曾經(jīng)雇傭過本村農(nóng)民,但因為各種復(fù)雜關(guān)系而發(fā)生過激烈沖突,故在隨后需要耕種或收割時,也開始在勞動力市場雇傭臨時工。所以,那種農(nóng)民先將土地出租拿到一份租金、然后再通過給農(nóng)企打工拿到另一份工資的說法,正在現(xiàn)實中消退。體力農(nóng)業(yè)工人階層,是一個變動的階層,類似于臨時工,游走于城市和農(nóng)村之間,以臨工化方式生存于市場的縫隙之中。所以,不僅城市的農(nóng)民工具有臨工化趨勢,農(nóng)村的體力農(nóng)業(yè)工人也處于臨工化狀態(tài)。因為是臨工,所以,這些人可能不認(rèn)識自己的“老板”——屬于“不在村”之列。

第五,“不在村”的農(nóng)業(yè)企業(yè)主階層(或曰農(nóng)場主階層)。這是資本下鄉(xiāng)形成的新型經(jīng)濟精英階層。與村干部的老齡化相比,這些人更年輕、更有文化、更會市場運作,也更善于疏通其與鄉(xiāng)鎮(zhèn)的關(guān)系,甚至也認(rèn)識“市里或省里的人”。這些人人數(shù)雖少,但卻具有經(jīng)濟支配權(quán)和政治話語權(quán)。因為他們可以系統(tǒng)分析農(nóng)產(chǎn)品市場信息并掌握農(nóng)業(yè)種植和養(yǎng)殖技術(shù),所以,他們逐漸收并了村莊的專業(yè)合作社。農(nóng)業(yè)企業(yè)主階層通過其與村干階層的來往,影響了村莊的重大決策,形成精英聯(lián)合趨勢。在村民生活發(fā)生困難時,企業(yè)主階層間或會施以援手。但這些企業(yè)更像是“飛地經(jīng)濟”:在擴大再生產(chǎn)時,他們希望廉價租到土地;在縮小規(guī)模時,他們又希望能順利將土地退還給村民或村莊。他們賺了錢,很少會為村莊的發(fā)展創(chuàng)造條件。但他們賠了錢,卻會拖欠承包費。這個階層的根據(jù)地在城市,農(nóng)村是其車間。因為有農(nóng)業(yè)技術(shù)工人在管控,故其不用住在村莊。因為有他們的存在,城市才以資本的無形之手,控制了農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)和流動,進而也影響了農(nóng)產(chǎn)品價格的波動。

第六,“不在村”的農(nóng)民工階層。因為土地發(fā)生了流轉(zhuǎn),或因不用每天忙于耕種,他們或選擇近距離流動到當(dāng)?shù)乜h城打工,或選擇長距離流動到外地城市覓職。在外地打工的那些人,更傾向于將土地流轉(zhuǎn)出去。他們幾乎全年不用回到村落。這就使這部分人屬于職業(yè)階層意義的產(chǎn)業(yè)工人階層,但卻因與村莊存在土地權(quán)益聯(lián)系而被賦予“不在村”的“村民”意義。他們更希望農(nóng)業(yè)企業(yè)經(jīng)營和收益穩(wěn)定,這樣就可以順利拿到租金。故此,這部分人舉家遷移率較高。他們的第一代,還熟悉村莊的日常生活,具有戀家的“家鄉(xiāng)情懷”。而他們的第二代,則正將自己的生活邏輯建構(gòu)于城市之中,但卻更關(guān)心自己在村莊的利益得失。

人們所處的階層不同,其利益格局和權(quán)力博弈關(guān)系也會不同。這會在很大程度上影響當(dāng)前村莊內(nèi)部的治理結(jié)構(gòu)[2]。

四、利益博弈與村莊內(nèi)部沖突

有社會的地方就有社會矛盾。在社會發(fā)生變遷的地方,其社會矛盾的表現(xiàn)方式也會發(fā)生變化。土地流轉(zhuǎn)過程已將村莊內(nèi)部的社會矛盾與沖突置于新情境之中。農(nóng)村生產(chǎn)的企業(yè)化、日常消費的商品化、村莊人口的異質(zhì)化、階層關(guān)系的復(fù)雜化等,正在改變村落社會的治理基礎(chǔ)。

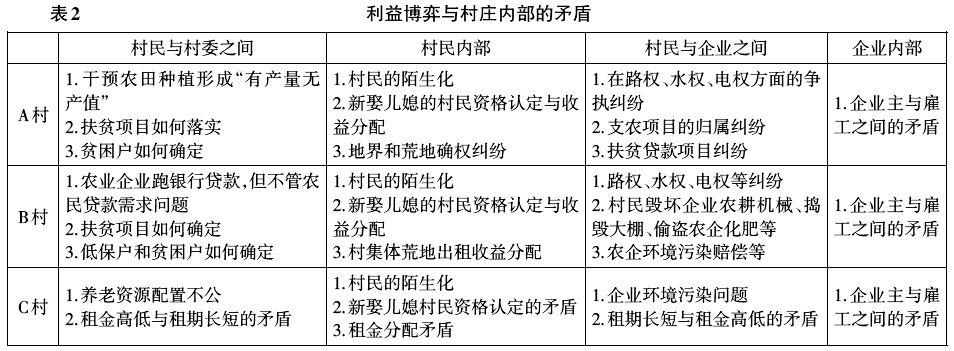

從表2可以看出,從沖突的來源上,我們將村莊的矛盾主要劃分為“村民與村委之間”“村民內(nèi)部”“村民與企業(yè)之間”“企業(yè)內(nèi)部”的矛盾。這樣的分析,有利于從源頭治理角度排查問題。

“村民與村委之間”的矛盾,更多體現(xiàn)的是村民階層(農(nóng)民階層)與村干階層之間的矛盾。為完成調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的任務(wù),村干需要貫徹鄉(xiāng)政府的指示精神。即使是從良好的意愿出發(fā),在利益相對一致的基礎(chǔ)上,村干階層與農(nóng)民階層之間也會發(fā)生沖突。A村的情況,主要表現(xiàn)為減少葡萄種植畝數(shù)、擴大玉米種植面積而引發(fā)的矛盾。對于農(nóng)民來說,以家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制的邏輯,種植什么、種植多少都應(yīng)該由自己決定——自己才是責(zé)任主體[3]。但因為前幾年鮮食葡萄沒有賣上好價格,而玉米價格相對比較穩(wěn)定,而且投入的勞動力較少,故鎮(zhèn)政府為貫徹縣里的決定,為完成增收攻堅任務(wù),于2015年下達了動員農(nóng)民種植玉米的指示。但2015年年底玉米價格大跌,從2014年1.2元的收購價降低到2016年年初0.8元的市場收購價。這大大打擊了農(nóng)民的增收預(yù)期,由此而發(fā)生了“要村干部負責(zé)”的上訪事件。除此之外的矛盾,主要集中在低保戶、貧困戶的確定上,畢竟,低保戶可以拿到低保金,貧困戶可以得到政府的扶貧支持。但在C村,村民與村干之間的矛盾,主要表現(xiàn)為土地租金高低和租期長短的爭議。在A村和B村,村干階層仍然被賦予組織和檢查生產(chǎn)的職責(zé),但在C村,村干階層的工作,已經(jīng)全部轉(zhuǎn)移到“做好各項服務(wù)”上,尤其是做好為老年人提供各項服務(wù)上了。所以,土地流轉(zhuǎn)率越高,村干階層的“服務(wù)化”趨勢越強,甚至基層黨組織的主要工作,是將支部建立在老年人之中。

村民之間的矛盾,正在從熟人社會的矛盾類型轉(zhuǎn)變?yōu)槟吧松鐣拿茴愋汀4迩f人口的陌生化,不僅發(fā)生在外來的農(nóng)企技術(shù)工人與老年村民之間,而且發(fā)生在年輕的具有村民身份的農(nóng)民工村民與常年住村的老年村民之間,更可能發(fā)生在常年外出打工的農(nóng)民工之間。最典型的情況是:65歲以上的老年人已經(jīng)不認(rèn)識30歲以下的年輕人了——甚至連名字也叫不出來,更別說辨識。村民之間的矛盾,如果發(fā)生在熟人社會,則會通過家族之間的協(xié)商,以非正式制度的方式解決。但如果發(fā)生在陌生人之間,則更傾向于通過司法途徑解決。即使發(fā)生“兒子不養(yǎng)活父母”這種家庭或家族內(nèi)部的矛盾,村干在調(diào)解不下去時,也會建議他們“司法解決”。對于那些最近幾年才嫁入村莊的“兒媳婦”來說,因為不與公婆住在一起,所以感覺公公婆婆都很陌生。那些自幼住校上學(xué)的兒童,其成長過程,很少與村莊發(fā)生聯(lián)系,回村基本是“探親”,他們既不懂稼穡,也不懂村莊慣習(xí),但因“繼承關(guān)系”的先賦性,他們才具有了村民資格。村莊的新出生人口和新嫁入人口,希望從村集體出租的土地中分配到租金,這會攤薄原有戶籍人口的租金收益。于是,那些新生了孩子的家庭和新娶了媳婦的家庭,就與沒有新生兒的家庭和新娶入兒媳的家庭之間發(fā)生了矛盾。那些有大學(xué)生的家庭和閨女出嫁到別處的家庭,也不愿放棄租金收益。這種沖突,是村民階層內(nèi)部的沖突,但經(jīng)常外化為村民與村干之間的爭執(zhí),有時也會延伸成村民階層與農(nóng)場主階層之間的矛盾。村民經(jīng)常說,錢不在多少,關(guān)鍵要公平公正。他們希望村干能夠站在他們預(yù)期的立場做出決策。一旦難以形成一致認(rèn)識,有些村民就以退出集體出租協(xié)議相威脅,或以縮短出租租期而討價還價。

村民與農(nóng)企(農(nóng)場主)之間的矛盾,經(jīng)常表現(xiàn)為爭奪村內(nèi)公共資源的矛盾。在村的老年農(nóng)民或老年居民與農(nóng)業(yè)企業(yè)在路權(quán)、水權(quán)、電權(quán)等方面存在重大爭議。有時候,在地界、環(huán)境污染以及支農(nóng)項目款項的安排等方面,也會釀制激烈沖突。農(nóng)民工在城市可以穩(wěn)定就業(yè)時,愿意出租家庭的承包地。農(nóng)民工在城市不能順利就業(yè)或希望回歸農(nóng)村發(fā)展時,就希望收回自己的承包地,但因為已經(jīng)簽約,形成契約關(guān)系,故難以收回,于是就開始制造麻煩,要么挖斷水渠,要么搗毀農(nóng)場機械,要么偷盜農(nóng)場工具。經(jīng)濟波動或經(jīng)營不善之后,農(nóng)民要回土地的沖動也很大。這是村莊內(nèi)部新生的矛盾與沖突。農(nóng)民與農(nóng)場主之間的顯性矛盾,有時會衍生成其與村組和村委會的矛盾。村民在不認(rèn)同契約內(nèi)容時,就會通過上訪追究黨支部和村委會“廉價”出租土地的責(zé)任。改革開放之初,在村民取得承包地時,為少繳稅,當(dāng)時的生產(chǎn)隊將一畝三分地當(dāng)作一畝地劃分給村民。但在村委會將土地轉(zhuǎn)包給農(nóng)業(yè)企業(yè)時,村民就要求重新丈量土地,以實際存在的畝數(shù)簽約,以免肥水流了外人田。農(nóng)場主或農(nóng)業(yè)企業(yè)主為保住原有合同的效力,經(jīng)常會雇傭村干部做一些活,防止村干與村民形成同盟。

企業(yè)內(nèi)部的矛盾,是輸入性矛盾,是村莊很難解決的矛盾。這些矛盾經(jīng)常發(fā)生在企業(yè)主或農(nóng)場主與普通體力農(nóng)業(yè)工人之間。這些體力農(nóng)業(yè)工人,因為來自勞動力市場,屬于臨時工性質(zhì),互相不熟悉,很難集體團結(jié)起來形成群體壓力。所以,單個人的反抗,或者表現(xiàn)為“弱者的反抗”,或者表現(xiàn)為“烈性的反抗”。如果是工資拖欠,因為通常只會拖欠幾個工作日,數(shù)額不是很大,往往會表現(xiàn)得柔性一些。但如果發(fā)生的是工傷,則會表現(xiàn)得烈性一些。正如村民與企業(yè)發(fā)生矛盾會搗毀農(nóng)用機械那樣,農(nóng)業(yè)體力工人在受到不公對待時,也會打砸企業(yè)設(shè)施,破壞勞動工具。這種矛盾發(fā)生時,村委會很難介入調(diào)解。因為村委與進村企業(yè)之間的關(guān)系,經(jīng)常表現(xiàn)為村民與企業(yè)之間的經(jīng)濟合同關(guān)系,或者是村委代表村民與企業(yè)之間形成的經(jīng)濟合同關(guān)系。而企業(yè)內(nèi)部發(fā)生的員工與業(yè)主之間的矛盾,不在戶籍“村民”之列,故村委一般不予干預(yù)。但如果是由村民受雇而發(fā)生的與企業(yè)之間的糾紛,則村民會要求村委會出面干預(yù)。久而久之,企業(yè)已不愿雇傭村民勞動了。

五、村落變遷與治理創(chuàng)新預(yù)期

從前面的分析可以看出,在土地流轉(zhuǎn)大背景下,原有村莊內(nèi)部的制度設(shè)計已難以完全滿足村莊的基本治理需求,原有制度設(shè)計正失序于當(dāng)前的結(jié)構(gòu)變化之中。這些問題突出表現(xiàn)為以下幾個方面。

第一,在政治上,企業(yè)員工的村民化會衍生出選舉權(quán)與被選舉權(quán)。外來資本嵌入農(nóng)村之后,資本的趨利性質(zhì)必將使其更深入地參與村莊的利益配置。而獲得更有利配置權(quán)的基礎(chǔ),就是將企業(yè)員工“村民化”。事實上,這個通道可依法取得。經(jīng)2010年10月28日修訂生效的《村民組織法》規(guī)定,村民委員會選舉前,應(yīng)該登記以下三類選民:一是戶籍在本村并且在本村居住的村民(即前文所說的在村農(nóng)民階層和居民階層);二是戶籍在本村,不在本村居住,本人表示參加選舉的村民(小部分是嫁出的閨女、大部分是城鎮(zhèn)化的農(nóng)民工階層);三是戶籍不在本村,在本村居住一年以上,本人申請參加選舉,并且經(jīng)過村民會議或者村民代表會議同意參加選舉的公民(這主要涉及外來的農(nóng)場主和受雇的技術(shù)工人)。第一類人自然是選民,第二類人經(jīng)常不參與選舉。在這種情況下,第三類人的選舉積極性就成為影響村莊政治格局的主因。通過前文分析可知,企業(yè)招募的農(nóng)業(yè)技術(shù)工人,雖然戶籍不在本村,但居住時間大多已超過一年,于是就可以申請參加選舉,獲得選舉權(quán)和被選舉權(quán)。在人口流動的大背景下,因年滿18周歲的村民無法全部參加村民會議,所以,村民代表會議便成為日常議事機構(gòu)。村民代表的中間力量,往往是現(xiàn)任村委會成員。而現(xiàn)任村委會成員——村干階層又與農(nóng)場主階層或企業(yè)主階層過從甚密,所以,他們一旦提出申請,就有可能獲得村民資格意義的選舉權(quán)和被選舉權(quán)。在村民參選村主任和村支部書記意愿不強的情況下,如果企業(yè)主階層或企業(yè)主階層推薦的技術(shù)農(nóng)民工人當(dāng)選村委會成員,則原有權(quán)力結(jié)構(gòu)格局將發(fā)生重大變化。也就是說,如果“外人”當(dāng)選,則熟人社會的基層治理,將會轉(zhuǎn)化為陌生人社會的基層治理,這會大大影響村莊公共物品的分配權(quán)。

第二,在經(jīng)濟上,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的企業(yè)化會消解村莊的經(jīng)濟基礎(chǔ)。土地流轉(zhuǎn)的持續(xù)進行,使農(nóng)業(yè)正在轉(zhuǎn)變?yōu)橥鈦砥髽I(yè)的農(nóng)業(yè),農(nóng)民正在轉(zhuǎn)變?yōu)橥鈦淼霓r(nóng)業(yè)工人③,農(nóng)村正在轉(zhuǎn)變?yōu)槔夏昃用竦霓r(nóng)村。原來的“三農(nóng)”問題正在演變?yōu)椤靶氯r(nóng)”問題,即農(nóng)業(yè)企業(yè)化、農(nóng)民職業(yè)化和居民養(yǎng)老化問題(農(nóng)民“去生產(chǎn)化”后趨于養(yǎng)老)。表面看起來,農(nóng)業(yè)企業(yè)進入村莊之后,農(nóng)業(yè)的產(chǎn)值迅速提升了,但農(nóng)企的“飛地”性質(zhì),使其盈利更多流出村莊,而不是積淀在村莊,這不但使農(nóng)民難以分享發(fā)展成果,而且還會加大農(nóng)村社區(qū)的收入差距。也有人提倡農(nóng)民以土地入股方式參與開發(fā),即以企業(yè)出錢、農(nóng)民出地的方式形成股份合作,讓農(nóng)民具有不斷分紅的機會——以此分享發(fā)展可能形成的收益。但在現(xiàn)實中,絕大多數(shù)企業(yè)偏好于通過土地轉(zhuǎn)租而自我開發(fā)。

第三,在環(huán)境上,村莊的生態(tài)系統(tǒng)存在循環(huán)失序問題。在原有家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制下,家戶會將人畜糞尿、秸稈菜葉等生活垃圾發(fā)酵后,作為有機肥輸送還田,這既增加了土壤的腐殖質(zhì)含量,也凈化了房前屋后的環(huán)境。但在土地發(fā)生流轉(zhuǎn)后,企業(yè)更多愿意使用化肥或從養(yǎng)殖企業(yè)購置牲畜糞肥。企業(yè)不可能與農(nóng)戶一家一戶地簽訂農(nóng)家肥購置合同。在勞動力外出之后,農(nóng)戶也沒有能力將農(nóng)家肥運到企業(yè)承包的農(nóng)田。于是,村莊的人糞尿和農(nóng)家養(yǎng)殖的牲畜糞尿,便無法被發(fā)酵為肥料使用,而會積累在農(nóng)戶廁所,形成院落內(nèi)的污染。因為怕院落被污染,老年村民經(jīng)常將這些糞便就近倒置于村落附近,造成村落周邊地區(qū)的污染。每逢領(lǐng)導(dǎo)前來檢查,村委就召集低保戶打掃衛(wèi)生,清除糞便。但長年累月集聚的垃圾往往難以徹底清除,其成為村落的主要污染源。當(dāng)前農(nóng)村的污染,一是人糞尿,二是塑料薄膜形成的白色垃圾,三是秸稈焚燒引發(fā)的煙塵。這三大污染,現(xiàn)在很難治理。

第四,在干部配置上,村干部有轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)雇員的可能。企業(yè)主階層處理好其與村莊關(guān)系的捷徑,就是將村干部內(nèi)部化為雇員。在土地流轉(zhuǎn)完畢之后,村干部在村莊的活動,就不具“實質(zhì)”生產(chǎn)意義,而具“形式”服務(wù)意義。村干為農(nóng)場或農(nóng)企提供的服務(wù),“總不能理所當(dāng)然是免費的吧”。況且《村民組織法》也不反對村干在農(nóng)場或農(nóng)企那里打工。這樣,服務(wù)關(guān)系就逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楣蛡蜿P(guān)系。村干也就自然轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)的雇員。在原來的制度設(shè)計下,村干本應(yīng)成為村民的代理,但在成為企業(yè)雇員后,村干會轉(zhuǎn)化為企業(yè)的代理。這會在很大程度上影響村莊內(nèi)部的治理方向。另外,企業(yè)主與鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級官員之間的關(guān)系,也往往更密切一些。每逢“上面”有專門用于支農(nóng)的項目,鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部也樂意找企業(yè)完成。這就使鄉(xiāng)村的權(quán)力結(jié)構(gòu),從村落社會脫嵌出來,轉(zhuǎn)變?yōu)椤帮w地型”經(jīng)濟基礎(chǔ)之上的精英政治。

第五,在土地使用上,農(nóng)企具有剝奪性開發(fā)沖動。因為農(nóng)民的承包期是既定的,這限制了農(nóng)場主或農(nóng)業(yè)企業(yè)主的租期。對于農(nóng)民(戶籍村民)來說,在30年承包期滿之后會理所當(dāng)然繼續(xù)承包。但農(nóng)場主或農(nóng)業(yè)企業(yè)主一般只能將租期簽訂為十幾年(絕大多數(shù)地方在1998年進行了第二輪承包,故2028年將到期)。簽約期滿,理論上可以續(xù)約。但能不能續(xù)約存在一定的制度風(fēng)險。這使農(nóng)場主的投入具有短期性。為保證收益最大化,其對土地的開發(fā),就具有剝奪性,而不具休耕性。

在這種情況下,農(nóng)村基層組織的基本制度設(shè)計,還需要繼續(xù)創(chuàng)新,并以此適應(yīng)土地流轉(zhuǎn)率的提升[4]。如何召開村民會議?如何賦予村民代表會議以新的職責(zé)?在村莊的企業(yè)化過程中,如果企業(yè)與村民簽訂了長期承包合同,而村民基本進城,則是否需要一個代理機構(gòu)與資本下鄉(xiāng)后形成的農(nóng)業(yè)企業(yè)討價還價以保證村民的利益?在土地已全部流轉(zhuǎn)完畢的村莊,是不是還需要建立村委會和黨支部?進而推論:如果一個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的土地已全部流轉(zhuǎn)完畢,則鄉(xiāng)鎮(zhèn)的黨委和政府該如何轉(zhuǎn)型?是不是還需要繼續(xù)維持鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委與政府的原有職能?這些問題,都非常急迫地需要研究和分析。

畢竟,在資本找不到較好實體投資的大環(huán)境下,其向農(nóng)村發(fā)展的大趨勢不會改變。當(dāng)流轉(zhuǎn)了土地的村民逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橄M意義的居民時,他們的生活,就既與土地的產(chǎn)出之間失去了聯(lián)系,也與村莊的發(fā)展之間失去了關(guān)聯(lián)。基于鄉(xiāng)土社會建構(gòu)的初級群體關(guān)系,正讓位于基于契約關(guān)系而建構(gòu)起來的市場關(guān)系。農(nóng)業(yè)的企業(yè)化,也將鄉(xiāng)村的公共產(chǎn)品帶入市場交易之中。低保戶之所以承擔(dān)著打掃衛(wèi)生的職責(zé),實際是村委拿了政府的“低保金”為某些村民保住了“低保資格”——這個交易過程所蘊含的邏輯,就是“你要持續(xù)不斷地領(lǐng)取低保費,你就有義務(wù)承擔(dān)村莊內(nèi)部維護公共物品的勞動”。同理,政府給支部書記和村民委員會組成人員發(fā)放補助(或工資)的邏輯,也可以解釋為政府購買公益性工作崗位的邏輯。基于熟人社會建立的以村民自治為取向的制度規(guī)約所發(fā)生的一切變化,都是我們思考未來村莊治理的基礎(chǔ)。唯有如此,才會在城鎮(zhèn)化、新型工業(yè)化、信息化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程中,妥善解決好未來發(fā)展所遇到的一個又一個難題。

作者簡介:張翼,男,甘肅靜寧人,社會學(xué)博士,中國社會科學(xué)院社會學(xué)研究所副所長,研究員,博士研究生導(dǎo)師。

中國鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)轉(zhuǎn)自:《中共中央黨校學(xué)報》

(掃一掃,更多精彩內(nèi)容!)