導語:“耕者有其田”是一個邏輯悖論、一個烏托邦式的理想、一種過時的價值觀。耕者一旦有了田,他就可以將田賣掉,進而變回“耕者無其田”。人們嘗試解決這個悖論,所以禁止農民轉讓土地。但是既然禁止流轉,那么土地就不算屬于農民。所以結果一樣:農民并不真正擁有土地。因為土地并不真正屬于農民,所以其使用權也是不牢靠的。

我們來看看三個近代史人物的自述。

第一個人是孫中山麾下“福軍”的首領李福林,他在《李福林自述》中透露:李家原本有土地,只是為了給叔叔娶親,將耕地變賣了。

第二個人是民國將軍劉汝明,他在《劉汝明回憶錄》里說:劉家祖上有田,但由于子孫眾多,代代分田,分到劉汝明這一代已成赤貧。

第三個人是彭德懷。《彭德懷自述》說:彭家也有田,但是為了給家人治病,賣掉了耕地。

這三個人物的自述說明一個問題:在舊社會,土地是可以流轉的,而土地的流轉,其原因是多鐘多樣的,有的為嫁娶,有的為還債,有的為治病,有的為分家,等等,各式各樣,五花八門,舉之不盡。

相反的現象也有,有的人賺了錢,會花錢買田。總之在舊社會,耕地是不斷流轉的,今天從有田者流到無田者手上,明天又反過來,所以在自然的狀態下,“有田者”和“無田者”之間是會互相轉換的,家業有興有敗,三十年河東,三十年河西,它是變化無常的。所以在舊社會,沒有人會提出“耕者有其田”,就算提出來也只招旁人一笑,因為在自然狀態下,是無法保證耕者“有”其田的。“耕者”一旦“有”了田,他出于各種各樣的財務需要,會將耕地變賣掉,因此有田者會轉化為無田者,所以在舊社會的狀態下,不存在“耕者有其田”這個口號,也沒有人將這個當成社會理想。

在舊社會優勝劣汰的自然狀態下,聰明能干的人家購置的田產越來越多,于是就出現了土地兼并,這些人擁有大量的田產,那么擁有了大量田產,是不是都自己耕呢?不是。他們是租給別人耕,所以就產生了地租的問題,這些地租在近代史一些人物的眼中,就是一種“剝削”,他們認為:出租耕地的人是剝削者,而佃農則是可憐的,因為他們的勞動果實以地租的方式被“剝削”了三分之一、一半、甚至以上。

所以一些近代史人物提出這么個理想:“耕者有其田”。他們認為:農民的貧困,在于不能擁有自己的耕地,所以要洗牌,要推倒重來,將土地均分掉,使每一個務農的人,都擁有土地,不再受人“剝削”。

但是有人意識到:將土地分到農民的手中,農民還是會將土地變賣掉,這并不能解決問題,怎么辦呢?人們就想出來這么個辦法:土地分給農民,但是不允許買賣,也就是說,這塊地給你耕種一輩子,但就是不允許你轉讓它。這樣一來,就解決了農民賣地的問題,消滅了土地的流轉,人們當時認為:這樣就實現了“耕者有其田”的理想。

但問題來了,對于農民而言,你說這塊地是我的,但是又不允許我把它賣掉,那么這算不算是我的地呢?不算。這不是我的地,是我的地我是能賣的,不能賣,它就不是我的地。所謂“有”其田,什么叫做“有”?土地作為一種物權,真正的“有”,也理所當然包含了處分權,而拿掉了處分權,它就不能算是一種“有”,而只能算是一種使用權,所以歸根結底,“耕者有其田”的理想其實并沒有實現,農民仍然不是真正擁有土地,充其量這只能算是終生免了地租,但土地并不是農民的,因此根本談不上“耕者有其田”。而正因為土地并非真正屬于農民所有,所以其使用權也是不安全、不牢靠的,隨時可以通過修法而將其收回。

我們來看看這個邏輯悖論是怎樣演示的。

自然邏輯:

邏輯鏈條一:耕者通過掙錢置地的手法購置耕地,實現耕者有其田;

邏輯鏈條二:耕者既然有其田,田是耕者的,耕者當然可以賣掉它;

邏輯鏈條三:耕者總有賣田的一天。賣掉耕地后,變回耕者無其田;

邏輯鏈條四:所以從長期而言,“耕者有其田”是一個無法維系的理想。

干預邏輯:

邏輯鏈條一:為消滅“剝削”,耕者應該有其田,所以耕地均分給耕者;

邏輯鏈條二:但耕者出于財務需要,會變賣田地,重新變回無田者;

邏輯鏈條三:為防止“有田者”變為“無田者”,我們嚴禁農民變賣田地;

邏輯鏈條四:但農民被禁止變賣田地,田地就不能算屬于農民所有;

邏輯鏈條五:所以最終結果一樣,“耕者有其田”是無法真正實現的。

從以上的邏輯演示,我們可以看出來,無論是在自然狀態下,還是在干預狀態下,“耕者有其田”都是無法實現的,它是一個悖論,它只是人們一個美好的愿望。

在干預狀態下,有相當多的農民進城打工,村里的耕地就失去用途了,這些農民希望能將耕地變賣掉,但是他們不能賣,所以產生了土地普遍撂荒的現象,對于“耕者有其田”的他們,自己的耕地撂荒了,實際上就等同于沒有耕地,所以所謂“耕者有其田”,就淪為一句空話。

對于進城農民而言,如果是真的“耕者有其田”,那么他們將屬于自己的土地賣掉,例如賣給房地產商,立馬就可以得到一筆資本,這個時候再進城,就不用給別人打工了,自己就有了創業的資本,開個餐館,開個服裝店,都比打工強。但土地不能流轉,這條路就斷了。

除了撂荒之外,不少人進城之后,將自家的耕地給別人種,每年收個一兩百元地租,但這就成為了變相地主,一夜回到舊社會了,走到這一步,可以說寓意“耕者有其田”的改革,其意義已經開始變味了。

臺灣在國民黨主政之初,頒布了《實施耕者有其田條例》,但是這個條例在1993年廢止了,為什么?因為時過境遷了,臺灣已經進入了工商社會,所謂“耕者有其田”的社會理想已經過時了,已經不再值得人們追求。對于當代臺灣人而言,有田沒田并不重要,重要的是有工作、能掙錢,城里有大把的就業機會,能不耕田就不耕田,年輕人大多這樣想,也不見臺灣人都餓死了,泰國和柬埔寨的大米擠破了腦袋想擠進臺灣市場,只要有錢,不愁沒飯吃,除非臺灣與全世界宣戰。

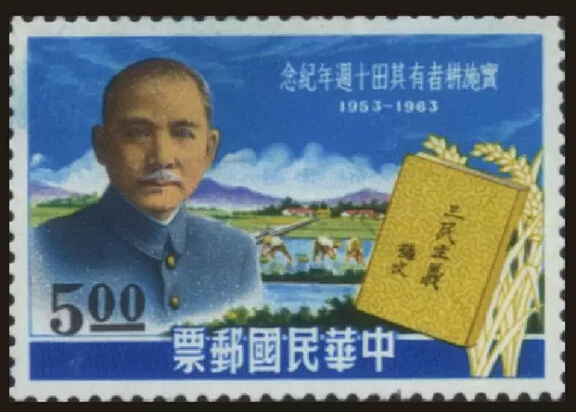

1963年臺灣當局發行的實行“耕者有其田”政策十周年紀念郵票

美國是“耕者無其田”的一個典型,大農場有農場主,農場主雇工勞動。雇工的工資并不低,基本上都有十幾美元一個小時,豐衣足食,可見人們富裕幸福與否,和耕者有田還是沒田,并沒有必然聯系。人類在過去兩百年的歷史告訴我們:農民貧困,并不是因為他們沒有耕地,而是因為商品經濟不夠發達、貿易市場不夠繁榮,一旦商品經濟發達了、貿易市場繁榮了,那個時候農民也不需要耕地了,因為他們進城務工了,經商發財了,都不愿意再回村里了。

中國鄉村發現網轉自:人文經濟學會微信號

(掃一掃,更多精彩內容!)