——基于傳統中國民間土地市場

【摘 要】引入現代法律特別是物權的概念來闡釋地權,在加深對地權復雜性的認識時,也帶來一些觀念上的繁復和混亂。本文基于傳統中國民間土地市場及其交易習慣,以“地權—地價或地租”這一解釋框架來闡釋地權,提出交易相關方能獲取部分或全部地價或地租,就視為占有部分或全部地權,地權的分割可以是非永久徹底的,不同地權的分割比例等于其地價比。本文還詳細分析了典、押租等不同的地權交易形態中地權分割和轉移的情況。

【關鍵詞】地權;一田二主;典;押租

地權是民國直到當今學界熱衷討論的一個重要話題。過去往往對地權的復雜程度認識不夠,比如,將一田二主視為永佃制而忽視了其地權的分割;后來學界逐漸重視地權的復雜性和地權分割等情況,不過,引入大量現代法律等概念和術語,造成了觀念的繁復和混亂。另外,近代中國的地權分配與地租率是長期以來地權研究中的主要課題,如果沒有對地權本身的深入認識,地權分配與地租率的研究則易成為無本之木,而難免乖謬。例如,因“永佃權”等觀念的影響,往往忽視了一田二主中佃農實際可能擁有部分地權,而將地權全部統計為田底地主所有,認識上錯誤的提高了江南等地地權分配的集中程度。由于地權研究的新進展,這一問題已經有了反思和新的探索。再如,計算地租率,普遍將普通租佃、一田二主、押租等統一視為“租佃”,而這些租佃關系的地權形態并不相同,如此計算出的地租率,則大失統計意義,很難說明問題。所以,地權這一老話題,仍然有待繼續研究。本文擬在已有研究基礎上,基于傳統中國民間土地市場,依據民間地權交易習慣,提出對地權的理解和闡釋,并對傳統中國地權交易中地權的分割和轉移問題進行詳細分析。

一、地權分割與地權的闡釋

傳統中國社會,地權交易形態眾多,有一田二主、典、押租、活賣、絕賣等等。一田二主,是中外學者(國外主要是日本學者)研究頗多的一個課題,一般認為是源于宋代、明清近代主要在南方廣泛存在的一種地權形態,一田二主不是永佃制,而是對地權的分割,現在學界已經形成共識。所謂一田二主,即一塊土地分為田底、田面,分別由兩個主人所擁有,雖然田面田主(或其佃農)有向田底田主交租的義務,但是田底、田面可以各自獨立的進行買賣、典當等交易以及饋贈和繼承,互不干涉。一般來說,擁有田底者沒有耕作權,只收取地租,一般稱為“大租”;擁有田面者擁有耕作權,如果出租,也可以收取地租,其地租一般稱為“小租”。一田二主是對地權的分割,所謂地權的分割,就是地權的部分轉移,那么,關于地權的一個核心問題是,典、押租等不同的交易形態下,地權發生了怎樣的分割或者轉移?反過來,通過這些交易,又該如何理解和闡釋地權?

(一)地權分割對現代法律闡釋地權的挑戰

民國以來的地權研究,普遍引入現代法律概念進行闡釋。例如,楊國楨先生很早就說明一田二主形成了地權分割,不同于永佃制。他指出“中國沒有西方那種明確地規范所有權范疇的羅馬法傳統,不存在與西方法律制度相對應的私法體系”,因此基于民間習慣,運用現代法學觀念,使用了“支配權、占有權、使用權、收益權、處分權”五個“權能”來闡釋土地所有權,形成了對地權系統性的解釋,分析了各種地權交易形態下不同“權能”的分離情況。楊國楨先生的研究路徑可取,對于地權認識大有裨益,但是這些不同權能的分離,最終對所有權有什么影響,卻缺乏討論或有待商榷。如對“典當”的解釋,典、當主獲得了回贖時限內土地的占有權、使用權和收益權,田主保留了處分權并繼續負擔糧差,田主仍然擁有土地所有權。從地權分割的角度看,田主喪失了如此多的權利,難道對所有權沒有影響?其所有權還能夠完整嗎?

引入濫觴于羅馬法的物權概念和分析架構來解釋地權,是學界的普遍現象。物權包括所有權、用益物權和擔保物權,后二者是所有權人在其所有物上所設立的權利,而所有權人對所有物享有占有、使用、收益和處分的權利。近年,曹樹基先生提出對地權的系統性解釋框架,可能也參考了物權的概念:“將所有權分割為處置權、收益權和使用權,而不使用‘占有權’及其他概念”,并以此對各種地權交易形態進行了解釋,參見表1。

這一解釋框架相對簡單明了,但是仍然難稱完善。例如:表1中普通租佃的佃戶獲得了土地的部分收益權和全部使用權,在曹樹基先生將土地所有權一分為三的解釋框架中,也就與典、押租和永佃一樣,都形成了地權的分割。但是,此收益權,是土地的收益權,還是土地上收獲物的收益權?曹文未加區分,這二者顯然不同,普通租佃佃戶并沒有獲得土地的收益權(后文詳論)。而如果僅僅是獲得了使用權,能否視為地權的分割?抑或普通租佃是否也形成地權的分割?

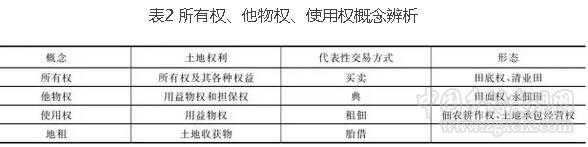

龍登高先生則直接將物權特別是他物權的概念引入,也對地權也進行了系統解釋。龍先生認為“土地權利可以分解或分層”,在所有權和使用權之間引入了物權——主要是他物權,即限定在別人所有物之上具有用益物權和擔保物權的權利,形成了如下解釋框架,參見表2。

龍登高先生以這一框架來解釋傳統地權交易中的典、田面權等各種地權形態,非常細致全面。不過,他物權即限定在別人所有物上的權利,龍先生將他物權引入所有權、使用權之間來解釋田面權(還有典和押租等地權形態),又承認田面權是對地權的分割,而將田底權、田面權“分別稱之為資產性地權與經營性地權”,不僅造成了解釋概念的繁復,也不免有抵牾之處。田面權既是分割的地權,也可以是自物權。另外,也很難說田面權、田底權二者中究竟是哪個設定在對方之上的權利,雖然民間習慣一般認為田底主為業主、田面主為佃戶,但是實際上,原田主出售田面或田底而形成一田二主的情況都存在,而田面權的權利可能更多,不僅具有經營性權利,也有資產價值。再如,表2中“他物權”欄,田面權代表地權分割,可龍先生又認為其代表性交易方式的典“不發生所有權的轉移”。因此,引入物權的概念,其實某種程度上回避了地權即土地所有權分割的問題,而這一解釋框架中有些地權交易形態下地權分割和轉移的觀點,也同樣有待商榷。

可見,以源自西方的現代法律概念解釋傳統社會的地權交易形態,難免有些“水土不服”。傳統社會并沒有地權、土地所有權、支配權等等這些法律術語,契約和習慣上多使用“業”“管業”“永耕”等詞匯。梁治平先生從習慣法的角度探討一田二主,刻意避免使用“永佃權”這一源于西方的法律概念:“永佃權與‘永佃’,雖僅一字之差,其淵源、內涵及意義等則相去甚遠。‘永佃’如同‘世耕’‘永耕’,乃清代民間契約用語,它們直接反映某種租佃關系,永佃權則否,它是一個分析概念,其確定內涵首先來自于現代民法,其淵源又可以追溯至古代羅馬……無論上述哪一種永佃權定義,簡單地說,其權能均較‘永佃’為大,比‘一田二主’為小。而這即是引起永佃權一詞在使用上產生各種混淆的主要原因。”所言甚是。同理,普通租佃、押租和一田二主佃戶的“佃權”或“耕作權”,從權利性質和大小、有無價值來說,又豈可同日而語?日本學者寺田浩明也是基于“慣例”研究,而提出“土地上經營收益正當性”這一概念。不過,誠如曹樹基先生言:“采用‘經營收益的正當性’這一非法律用語其實并不能真正解決問題。在某種程度上,可能會制造新的混亂。”因為這一概念,也未清晰道明地權的分割和轉移。研究民間地權交易,固然應該基于民間習慣(后文將會論及民間習慣與國家法不全一致),所謂“習慣”就是土地市場經過“重復博弈”而形成的穩定的權利義務規范,而為當地人所共同認可與遵守。傳統社會雖然沒有這些現代法律術語,但不等于傳統社會就不存在這些權利主體和關系,問題不是不能使用現代法律概念來分析地權,而在于解釋是否得當明了。所以,本文擬擺脫羅馬法或現代法律的概念束縛,化繁為簡,以權利觀念的視角,基于民間習慣,重新闡釋地權。

(二)地權的闡釋與地權分割的計算方法

地權可以分割已經是共識,因此,實際中地權的所有者與土地的登記所有者并不完全重合,即土地的登記所有者實際中并不占有或全部占有其登記的土地,而非土地登記者也可能實際上是土地的主人或主人之一,同理也與由誰來納稅沒有直接關系。也就是說,從地權可以分割的視角,土地登記和納稅并不能成為認定是否擁有地權的憑據;即如果承認地權可以分割,就不能再以土地登記和納稅來判定地權的有無,否則就會因邏輯不一致而陷入雙重標準。因此,本文討論地權交易與地權的轉移和分割時,將不論地籍登記、“過割”和“稅契”等問題,而只研究實際的地權所有關系。

那么,在各種地權交易形態中,如何判定實際的地權所有關系呢?傳統社會民間的土地交易市場,盡管有些地方受到一些宗族優先購買等習慣的限制或影響,但基本上是一個自由市場。在自由市場上,只要是權利就可以交易,也就有與之相應的價值。產權經濟學家就將產權的定義集中于權利和收益,例如,德姆塞茨(Harold Demsetz)認為:“當一項交易在市場中議定,就發生了兩束財產權利的交換。權利束常常附著在一種有形的物品或服務上,而正是權利的價值決定了所交換物品的價值。”并且提醒,“要注意的很重要的一點是,產權表示一個人或其他人受益或受損的權利。”因此,筆者僅僅以地權(即土地的所有權、產權、物權)這一概念和“地權—地價或地租”這一框架來分析各種地權交易形態,并集中于地權轉移和分割的探討,而地權所附有的買賣、租佃、典當等使用和處置權則在具體的地權交易形態中論及,誠然這些權利對地權是有影響的,但是最終會反映到土地價值(地價)或土地收益(地租)上。

“地權—地價或地租”這一解釋框架相對簡明,其內涵是:擁有地權,就可以獲取其土地收益即地租,或者出賣時獲取其土地價值即地價,地價是未來地租的變現;反過來,如果能獲取部分或全部地租或地價,就認為占有部分或全部地權。也就是,是否擁有全部或部分地權,取決于是否占有全部或部分地價和地租,二者互為充要條件。比如,一位佃戶租入了地主的數畝土地,每年耕作之后交租若干。在這一交易中佃戶既沒有支付地價,也沒有占有地租,所以,該佃戶并不占有地權。一般認為佃戶有使用權或耕作權,如果用物權解釋,這誠然是他物權,即限定在地主土地上的權利,具有用益物權,可以獲得土地上的收入。但是,這種物權(使用權或耕作權)不是地權,佃戶所獲土地上的收入,只是交納地租即土地收益后,其勞動經營所得。如果該佃戶購入了田面權,可以轉租收取小租或轉賣田面權而獲取部分地價,則該佃戶獲得了部分地權。因此,可以從這一角度嘗試著理解地權:地權就是可以獲取土地預期收益(即未來地租,而地價是未來地租的變現)的權利。或者說,地權就是有價值可獲益的土地權利。這一概念應最為貼近傳統社會土地交易契約與習慣中“業”的意涵。如傳統社會有的地方稱田底田面為大業小業;契約中不僅使用出賣土地于對方“為業”“永遠為業”之類詞語,而且在典、押租的交易中也有土地交于對方“管業”“耕種承業”“耕種為業”等用語。

一田二主,是田底主、田面主雙方對一塊土地地權永久徹底的分割,雙方各對其所擁有的地權具有完整的、互不干涉的權利。那么,土地交易的一方是否可以在一定的期限內占有部分地權?即形成地權在時間上的分割?試比較土地承包與普通租佃和購買土地的區別。傳統時代無土地承包之名,稱之為預租等,如安徽省英山縣:“無永佃權之佃戶所立佃約,謂之‘羈莊約’,亦分兩種:一系佃戶繳納羈莊銀與地主收執,限五年為一莊,或十年為一莊,限滿再繳羈莊銀。”假設交納土地承包金若干,獲取了若干年的承包權即承包期內對土地收益的權利。與簽訂若干年租佃協議的普通租佃相比,如果對于承包者與佃戶都以無地權視之,顯然不能反映二者權益的不同。土地承包金為承包期地租的變現,與購買土地的地價是未來地租的變現,實質同等,相當于支付了承包期的地價,如果轉租或轉包,則可以獲取地租和承包金,這一點不同于普通租佃。所以,從“地權—地價或地租”這一視角看,可以把土地承包看作是承包人支付了承包期的地價或地租,而獲取了承包期的地權。因此,地權可以在時間上形成分割,即地權可以在一定交易期內、交易雙方之間形成非永久性的分割。人們可以說獲得了某塊土地若干年的地權或部分地權。需要指出,這也是傳統社會的觀念,如光緒二十七年(1901)二月和五月,山西省交城縣李門石氏出典和出賣土地,契約中如此分別:“情愿出典與豐厚堂承業”,“情愿出賣與豐義堂永遠承業”。可以說,典與賣的不同不在于是否“承業”轉移地權,而很大程度上體現在時間上是否“永遠”轉移地權。

以往學界多將注意力集中在一田二主的形成途徑,而未道明地權分割形成的充要條件:不管源于什么途徑,只要佃戶等土地交易相關方能夠合于契約或當地習慣從原田主手中占有部分地價或地租,那么地權就形成了分割,而其也就擁有了部分地權。一田二主都是從一田一主的形態下地權分割而成,市場形成的途徑,不外買賣田底或田面和從租佃轉化而來。租佃轉化,主要有佃戶墾荒投資土地、押租等的途徑。其實,永佃以及一定租期的普通租佃,只要地主又不能增租撤佃,當地價和地租上漲時,佃戶就占有了上漲的土地收益,相當于獲得了部分地權或一定期限的部分地權,而如果能轉佃,則可以從形式上體現一田二主或地權分割。如江西的“二佃東”:“贛省民間承種田畝,有轉佃之習慣,例如,甲承佃乙田十畝,每年應納租谷二十石,而甲又將該田轉佃于丙,丙對于甲年納租谷二十五石,甲對于乙仍年納租谷二十石。斯時,乙為佃東,甲則為二佃東,與二房東之例同。”不過,包括墾荒在內的永佃,即使形成了地權分割,而且通過轉佃也可以從形式上體現出一田二主,但是地權分割不徹底,佃戶可以退佃但不可以出賣田面,否則就轉化為田底田面徹底分離的一田二主。而永佃權如果僅僅是長期佃權,并不都能形成一田二主或地權分割。此外,習慣與市場交易之外,佃戶打折納租、欠租和抗租,都可以看作是對地主地權的侵蝕;而地主主動或被動減租到低于市場租率,也可視為地主地權向佃戶的部分讓渡。

一田二主地權分割的比例,應該依照不同地權的地價或地租比進行計算。例如一塊土地的田底田面地價之比為二比一,則田底地權與田面地權分別占這一土地地權的三分之二和三分之一。需要注意的是地價和地租因供求關系、農作物價格等原因,是不斷變動的,所以分割的比例也隨之變動。下面是浙江平湖縣勝利鄉第十三村一田二主田底田面價格變化及原因的調查:

一九三一年以前,田底價格高于田面價格約三分之二,當時田底租額每畝為六斗到一石米。一九三一年至日寇侵入平湖前這一階段,田底價格仍高于田面,有時也呈相等現象,當時田底租額每畝五斗到七斗米(田賦由田主業主負擔)。敵偽統治時期到一九四七年,田面價格高于田底價格三倍到五倍。一九四八年田底田面價格與一九四七年相仿,當時田底租額每畝一斗到二斗,但田賦由佃戶交納。

田底、田面價格變化的原因:第一是由于近年來革命形勢的發展,地主購買田底收租者愈來愈少,以致田底價格大落。第二是在敵偽統治時期以及在國民黨反動政府發動內戰時期各種負擔日益加重,收田底租的利益減少,也影響田底價格的下降。

地租也可以用來計算一田二主地權分割比例,但是只能用于計算地權永久、徹底分割的情況(不可計算非永久的地權分割,后文再論),且需要剔除土地賦稅、交租成本等等因素(即應使用土地純收益計算)。比如,把賦稅計算在內,假設一田二主的大小租是收獲的三成和二成,而田底主納稅一成,則雙方實際收益比是二比二,即田底田面主對半均分地權。土地賦稅、交租成本等因素在地價中全部得到了反應,所以用地價直接計算地權分割最為合適,地權分割的比例就等于其所有者各自地權的地價比。

二、典與押租的地權分割與轉移

在傳統社會土地可以自由交易,而地權交易有多種形態。龍登高先生提出:“‘胎借—租佃—押租—典—抵當—活賣—絕賣’次第的土地流轉與交易的多樣化手段和渠道,多層次的權利或土地收益的交易工具”;曹樹基先生認為“一個通過購買而形成的地租結構的標準形態”是:“普通租佃—相對田面—公認田面—絕對田面”。一田二主,是對地權的分割,學界已有共識,但是典和押租等不同的地權交易形式,地權產生了怎樣的分割和轉移?對此,目前學界還缺乏清晰的辨析。

(一)典的地權分割與轉移

在中國傳統民間土地買賣行為中,分為兩種形式,一種是絕賣,一種是活賣。絕賣就是賣后不能回贖。活賣與典相似,就是交易之后土地交由買方或典入方使用收益,賣方或典出方保留有對土地回贖和找價的權利,在約定的期限,賣方或出典方可以原價回贖,如果不回贖,則延長期限,也可以雙方通過一次或多次“找價”再追加價格而完成絕賣。也有學者認為典和活賣不同,例如,龍登高先生就辨析了典與活賣的諸多不同,其中最為關鍵的不同是活賣發生了產權證交割,而典沒有,也就是活賣發生了所有權轉移,而典沒有。筆者承認二者在交易形式上的區別,但是根據前述產權登記與納稅不能作為實際擁有地權的認證原則,并不認為二者在地權交易實質上,即地權分割和轉移上有什么不同。所以,下面只以典分析之,活賣其理同之。

土地的典相當于以地租支付利息,而獲取的一筆借貸,但不僅如此,土地的收益和使用支配權也發生轉移,不然只是信貸擔保的“當”。前述楊國楨先生與龍登高先生一樣也認為典不轉移土地所有權。不過,毛澤東說過“田主除了保留收回權之外,簡直和賣絕一樣,因為主權的大半已在典主手里了”。黃宗智先生也認為:“典不僅給予典權人使用此土地的權利,也給予他對土地部分的所有權。因這種權利帶有市場價值,它被廣泛的買賣”;“即使是那些只典買了土地的人也傾向于認為所買之地屬于他們,長時期之后更是如此。這也就是為什么在最初的交易進行多年之后,當出典人要求回贖其土地時會引發沖突和訴訟。可以理解,一個長期持有典權的人會理所當然地視土地為己有。”如果僅僅是保留回贖權就算是擁有地權,黃宗智等的觀點作為反駁并非沒有道理。可見,關于典的地權歸屬,認識分歧頗大。

對于典的地權歸屬,首先需要擺脫非此即彼的思維,前文提到,曹樹基先生已經提出典與押租都形成了地權分割。不過,他將典、押租與一般的一田二主混為一談,雖然自成一解釋體系,但誤解甚多。曹樹基先生在研究浙南石倉契約時,指出典賣也存在“田底”和“田面”,業主出賣的是“田面”,保留的是“田底”。因此,在討論下文將會提到的四川的“大押佃”時,曹樹基先生認為:“很顯然‘大押佃’的性質不再是‘土地租賃的信用保證金’,而是‘田面’價了。陳太先還說‘大佃直是一種變相的典當,所謂押租便是按市場利率計算的典當本金’,將其性質說得清清楚楚。”他將典或大押佃交易中“有完全收益權的田面”稱為“絕對田面”(又有“絕對的田面權”、“絕對的田面價”和“絕對田面主”的說法),從而形成了“普通租佃—相對田面—公認田面—絕對田面”這一地權解釋架構,又“根據經驗,絕對的田面價,約為土地實際價格的2/3”,再引申為“田面價格是一個相對固定的值”。顯然,曹樹基先生將典視為一田二主,將典價視為了田面價,而且是“絕對的田面價”。但是田面價果真是一個相對固定的值嗎?一般的一田二主,其田面價——在曹的解釋框架中就是“公認田面”的價格,理論上可以是零和整個這塊土地地價(包含田底、田面的價格)之間的任意數。前述浙江平湖即是一例,“一九三一年以前,田底價格高于田面價格約三分之二”,“敵偽統治時期到一九四七年,田面價格高于田底價格三倍到五倍”。那么,“公認的田面價”可以高于“絕對的田面價”,前者主人需交租,而后者不用,這又如何解釋?顯然,將典價視為田面價,完全錯誤,因此“絕對田面”之類說法,也就成了無本之木、無水之源。那么,典的地權分割該如何解釋?又與一般的一田二主區別何在?

如果說典形成地權的非永久性轉移(如前述山西交城例),應該異議不大。非永久性地權轉移,即形成非永久性的地權分割。如果以“地權—地價或地租”方法分析,則典的地權分割并不難以厘清。分析典這種交易形式下地權的變化,回贖和找價是關鍵。土地出典之后,在典期內,土地的收益以及使用、支配等權利都歸土地典入者即承典人。如果典期到后回贖,則地權又轉移回出典人。如果出典人不再回贖,要么典期延長,要么找價即承典人加價支付完成絕賣,有時找價是分多次完成的。之所以會有找價這種交易行為,并不是如黃宗智所認為,是出于“前商業邏輯”對賣地者的同情和照顧,而是“市場邏輯”的行為,因為典價要低于賣價,所謂找價就是找二者的差價。曹樹基先生對石倉契約的研究發現:“清代中期,在石倉當地的土地買賣中,有贖回權之田地賣價約為無回贖權價格的61%”。黃宗智的研究,20世紀30年代的華北,這一比例大約為60%—70%。浙江麗水的調查:“大典又名‘賣活契’,典期較長,通常五年至十年,到期不贖,即為賣絕,惟承典人須找回不足田價之數。麗水俗語所謂‘典一擔,找一頭’(即典價為賣價之三分之二,賣絕時找回其余部分的三分之一)即此意。……典價視典期的長短而定,典期較長的則典價近乎賣價的百分之八十到九十,典期較短的則典價近乎賣價的百分之五十,惟一般的典價多為賣價的三分之二。”可見,因為地權未永久轉移,典價必低于地價(否則可以直接絕買),而典期越長,典價越接近地價;找價,就是對典價低于絕賣地價的那部分地價及其所表示的地權進行的交易。此外,各地普遍有“典不攔賣”“攔典不攔賣”的民間習慣,就是土地典后,承典人可以干涉出典人不可再典,但是不能干涉出典人出賣土地,即土地出典后,在典期內原田主仍然可以出賣土地。可見,土地出典后,出典人即原田主保留了部分地權,并可以出售獲利,所以說僅僅是保留了回贖權或部分處置權,不能完整表達出典人所擁有的部分地權的實質。在土地市場上,有地權就有相應的可交易的地價,反之亦然。因此,典形成了地權分割,可以認為,承典人獲得了部分地權,而出典人即原田主也保留了部分地權。

不過,典這種交易,不論是定期還是不定期,總預設了一個回贖時點,典期后,除了延長典期,要么回贖,要么找價完成絕賣,再完成地權的合一。顯然,典在時間上未永久的轉移或分割地權,不同于買賣,也不同于一般的一田二主。因為地權未能永久的、徹底的轉移或分割,或者可以理解為,出典人保留了典期后的部分地權以及這部分地權收取地租的權利,所以,雖然典期內地租全歸承典人,但這只是典期內地租的分配,只能反映典期內地權的轉移,不能反映整體地權的分割,地權并非全部轉移給承典人。因此,出典人與承典人雙方關于地權的分割比例,不能直接以典期內地租的分配比例來衡量,應以典價和地價計算,承典人占有的地權比例等于典價與地價之比。

典的地權分割,實質上也形成了一田二主,對比田底、田面分離的一田二主,可以稱后者為狹義上的一田二主(本文又稱之為“一般的一田二主”),所有一分為二的地權分割(包括典)則可稱為廣義上的一田二主。典與狹義上的一田二主,地權交易的性質有所不同,因此,田底、田面的稱呼,不宜混用。與曹樹基先生將典價稱為田面價、視典為出賣田面保留田底相反,薛暮橋、劉瑞生在20世紀30年代廣西農村調查時,認為典“實際就是活賣田底”,即原田主活賣田底。傳統認識中,將田底權視為土地所有權,所以后者的觀點相對更為符合實際。總之,不可將典與一般的一田二主混同,對于典,慎用田底、田面的概念。

一般常常“典當”連稱,甚至在一些民間契約中,二者也常混用,不過具體的交易行為和權利關系卻是清晰明確的。典是典,當是當,二者雖然都可回贖,但實質截然不同。典,土地的收益以及使用和支配等權利都發生轉移,地權發生分割;而嚴格定義,當就是抵押,本質是借貸擔保,地權包括土地收益并不發生轉移,還是在原主手中,地權未發生分割和轉移。龍登高先生說“‘當’一詞涵蓋著以地權為中介進行借貸的各種形式”,可謂一語中的,并詳細分析了“按”“押”“胎借”“抵”等多種當的形式。土地的“當”,一般分為兩種,一種是付本還息,不以地租還;一種是以地租還息或還債。即使是后者,也不等于債主直接占有地租,而是約定田主以其地租還息還債而已。所以,當,是擔保抵押,并不改變土地的地權,只有在田主無法還債,土地被債主占取,地權才發生轉移。

(二)押租的地權分割與轉移

押租就是租佃時佃戶付一筆押金(或實物)給地主,撤佃或退佃時,退還給佃戶。瞿明宙在20世紀30年代就指出押租的“意義不外兩點”:

押租是佃權底代價,亦即代表田權底一部。江、浙、皖、閩等省耕地,地主底所有權與農民底耕種權,大多數是很清楚的劃分開來,前者稱為田底權或田骨,后者稱為田面權或田皮。凡佃農曾出過相當代價,而以押租形式交與地主,或以讓渡形式直接購自佃農的,其耕種權即可確立,有些地方,且可永遠耕種。(江浙等省另稱此為永佃權)。因之,凡佃農之欲獲得某處耕地上底佃種權,或欲取得佃種某地相當的保障,必先出此一宗代表田權的押租金。所以押租金又有“頂首”“基腳”“佃銀”“穩租”“批頭”“付度”……等名稱。

押租是地主豫防佃農欠租,逼令豫繳的一種保證金,最初原為應付頑佃的一種辦法,所以它底數量極微,最高沒有超過一年租金的。(只有從前那班封建領主式的金人、旗人會以政治暴力強制佃農拿出超過一年租金的錢)。

瞿明宙的分析大致不誤,只是這兩種情況,前者也包含有后者的意義,而后者卻只是信用保證金而已;另外,第一種情況下將押租視為佃權或田面權的“代價”,有所含糊,下文將詳作解析。本文以下分析和提到的“押租”都是前者,而非僅僅是信用保證金的押租。

四川一般沒有“田底”“田面”的說法,但是四川的押租比較發達。成都平原上的押租有“押扣之制”:

成都平原押租有息,按押租金扣回利息,稱為押扣。……扣息的方法即每安押租銀一百兩,每年扣租谷三石、四石多至五石。比方說佃田一畝安押十兩,本應按年繳納租谷二石,但因佃農有押租在業主手,議定四扣,此時佃農可少繳四斗谷,實納一·六石已足。

押租在傳統中國相當普遍,南北均不鮮見。民國時期奉天省東豐縣與西安縣的押租與成都平原類似:

東豐土地膏腴,地主復多遠在他邑,不能親自經營,故招佃時,若不加以選擇,誤招貧乏者,則拖欠租項,不易索討。故招佃之初,多令佃戶納押租金若干(每晌地百數十元不等),交由地主出相當之利息(每年每百元約糧二三石不等),由每年冬季交租時扣除。

西安地方,押租之契約,即甲有地,租給于乙,須納租糧若干石,甲恐佃戶乙不能遵約履行,或故意短欠,遂雙方商議,訂立押租契約。例如,十晌地,先令佃戶繳押現款二百元,原訂三十石租糧可減為二十五石不等。該契約有定為一個楂或二個楂(每楂三年,因此三年內可換種高粱、谷子、豆子各一次故也),如期限到來,佃戶有短納租糧,地主即可按照時價,以預收之押租現款劃抵,余還原佃,從此,契約解除,另招佃種,故俗呼曰“押租”。

湖北省五峰縣的押租習慣:

五峰縣名押金為上莊錢,多寡亦無定額,甚有最貧佃戶無力繳納押金者,其年納稞租即應較已繳押金者為重,俗謂之“莊重稞輕、莊輕稞重”,如以后佃戶有欠稞,或故意損壞房屋林木之情事,即聽東家在其所繳押金內扣除賠償。如無上開情事,即于退佃時,將押金原數返還佃戶。

關于押租的地權形態,瞿明宙認為“押租是佃權底代價,亦即代表田權底一部”。李德英基本上承襲了陳太先的觀點,也認為押租金就是佃戶取得佃權即土地使用權的代價,代表田權的一部分,實現了土地使用權(佃權)與土地所有權(產權)的分離,但又認為成都平原的押租田底、田面未分離。而劉克祥則否認押租“代表田權的一部分”,認為押租不等于佃權的價格,押租制不等于永佃制(筆者注:劉文的永佃制即一般的一田二主)。曹樹基先生則基本上將押租視同一田二主。以下逐步分析押租的地權性質。

押租不同于普通租佃,押金算利息抵扣地租,因此,有所謂的“輕押重租”“重頂輕租”等說法,即押租金少,則地租交得多;反之,押租金多,則地租交得少,實質是以押金利息與地租相抵,以利息交納了部分地租。因此,押租相當于為部分地權支付了代價,并在地租中得到了體現,所以,這種押租制形成了地權分割。押租形成地權分割的充要條件是,押金算利息且以利息抵扣地租,亦即押租要比普通租佃或押租金僅是信用保證金時少繳租。雖然押租史料中并非全部如上文所引材料記載押租金算利息抵扣地租,但是在有息借貸和市場交易極為普遍的傳統社會,各地的押租應普遍計算利息抵扣地租。陳正謨20世紀30年代就曾說:“尋常研究地租,常有未顧及押租金者,其方法不無流弊。因為各生產部門中的資金都要算利息,佃農繳給地主的押租金當然也要算利息。”

上文已述,押租金少,則地租交得多;反之,押租金多,則地租交得少,如果當押租金增加到一定程度,則地租為零。瞿明宙關于湖北棗陽押租的說明:“大致所納‘頂首’愈多,則將來每年應納稞錢或酌量減少,甚至沒有。譬之有田十畝,每畝價值二百串(洋價每元合八串),共值二千串。全租則‘頂首’多可納至一千五百串,納滿此數,則可免納稞錢”。押租地租為零時,押租金低于地價,否則佃戶就直接購買土地了。對于這項湖南全省的習慣:“此外尚有田東(田主)向佃戶加收批規(押租)若干減去年租若干者。又有將年租全數免除,按照相當數額加收批規者”,寺田浩明說:“如果免除全數租額,實際上與出典無異。”民國時期陳太先關于四川押租的調查:押租額高到“佃戶已不要繳納租谷”時,當地稱為“大佃”(他又稱“大押佃”),“‘大佃’制頗流行于平原農村,土地典當且有漸漸受其代替的趨勢”;川東還盛行一種類似“大佃”的“干押租”的習慣,“佃戶一次出金若干給地主,地主仰此資本生息不另取地租,資本到佃戶不種時仍退還”,并指出“‘大佃’直是一種變相的典當,所謂押租便是按市場利率計算的典當本金”。前文已述曹樹基先生認同陳太先大佃相當于典當的觀點。龍登高先生也指出:“當每年交付的地租為零時,押租最大化。這其實就類似于典了。”

這種押租和典的關系,民國時期奉天省錦縣對押租的調查也可以印證:“此習慣若以押租論,與典當地畝無異。所異者,即每年仍須交租,且押租額亦遠不及當價之多”。另外,浙江等地的預租制又稱為典租制,也可說明這一關系:

預租制:也叫典租制。地主把田租給農民,農民要在種田前就交清下一年租谷,種了第一年后又得把種第二年的租谷交清,依次類推。

預交的地租,即使只是一年的地租,往往也是要計算利息并扣除,如麗水的“小典”:

小典的情況與預租制相似,且多以一年為期,預收租谷若干成數,即所謂典金,來年則歸承典佃戶耕種,不必再行交租,惟原租戶有承典之優先權。典金普通須扣去原租額百分之二十到三十作為利息。此種小典以祭田為最多,因為祭田是輸流管理的,而每年祭祀如“做清明”需要用款,就須預收田租。

這種預租制,如果佃戶連續承佃,佃農每年繳納扣除了利息的地租,則與押金等于一年地租(扣除利息后)的押租,沒有區別。在浙江民間習慣中,這種預租,視同為典的性質。

因此,即使是押租金低于典價的普通押租也具有典的性質。當“押租最大化”“大佃”時,即押金利息抵扣全部地租時,佃農就不必再繳地租,這時的押租相當于土地的“典”,相當于佃農典入了佃入的全部土地或地權,而地主也并非絕賣了土地。這時的押金,相當于土地的典價,如同典價低于地價,押金也低于地價,如上述民國湖北棗陽的案例。那么如果是普通押租,即押租金小于“大佃”時呢?這種押租最為普遍,也仍然具有典的性質,如上述奉天錦縣與浙江的案例。可以認為,押租相當于在佃入的土地中以押金典入了部分地權,類比買入部分地權——帶有耕作權的田面權,可以說押租相當于典入了田面權。

押租相當于佃戶典入了田面權,如同典有回贖一樣,押租也有退佃或撤佃的后續交易程序,因此,押租與田底田面徹底永久分離的一田二主相比有所不同。前文已論述過典的地權分割,同理,押租就相當于佃戶獲取了典入的這部分地權或田面權的部分地權,或者直接說獲取了部分地權,也造成了對地權一田二主的分割。華東軍政委員會土地改革委員會對浙江省永佃權(實為一田二主)的調查,認為一田二主的形成途徑之一是,“預交一部分押金的方式,從而取得一種相對的永佃權”。這里的永佃權即一田二主,可見,這一調查結果也支持押租形成一田二主。反過來,押租形成一田二主,那么相當于大佃的典自然也形成一田二主。押租的地權分割比例,同理可以以押租金和地價來計算。押租佃戶退佃或被撤佃后,田面權回歸地主,重新完成田底田面的合一。

需要指出,典與押租,都未在時間上永久的形成地權分割,其承佃人與押租佃戶的權利是從原田主的地權中派生出來的,而非獨立的完整的權利,地權的分割不夠徹底。相比一般的一田二主,其田底田面主可以分別獨立的任意處理其地權而互不干涉影響,典與押租對地權分割不夠徹底主要反映在:承典人和押租佃戶只能轉典或轉佃土地,但都無權出賣土地;有的情況,轉典或轉佃的權利都要受到原田主的限制。土地市場的實質就是資金與土地的自由交換。土地市場上,是否可以轉典或轉佃等交易雙方的權利,可以根據交易約定而各有層次而不盡相同,當然,權利的多寡,也會通過價格反應出來。

三、總結

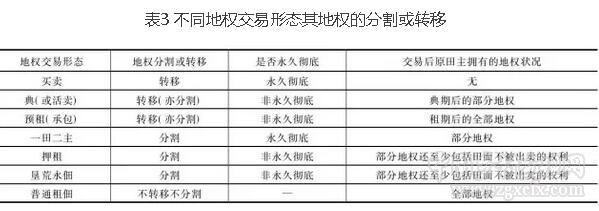

通過以上分析,可以總結出幾種主要的地權交易形態下地權分割和轉移的不同情況。絕賣,地權在買賣方之間完全轉移。典和活賣,原田主保留了部分地權。如果原田主回贖,則回贖后,地權又全部歸原主所有;如果不能回贖則地權分割狀況延續;如果找價則原田主的部分地權減少,直至絕賣則完全轉移。一田二主,土地永久、徹底分割為田底權和田面權,雙方各擁有部分地權。押租,以押金利息抵扣地租,相當于佃農典入了田面權,也獲得了部分地權。各種“當”,地權都不發生轉移和分割,但是如果田主到期不能償還債務,而土地被債主占有,則地權自然轉移為債主所有。另外,地權還有合伙制、股份制以及類似于股份制的公田等其他形態,其地權分割和轉移的事理相同,限于篇幅,茲不多論。

地權轉移即地權的全部轉移,非永久性轉移即形成非永久性分割;地權分割即地權的部分轉移,非永久性分割定是非徹底分割,永佃形成的地權分割也是非徹底分割,這也是其區別于田底田面徹底分離的一田二主之所在。因此,本文所涉及到的地權交易形態,其地權轉移或分割的情形見表3所示。

地權的分割和轉移,根本實質是,在土地市場上,地權可以多形態(如買賣、典、押租)、分層次(如是否可轉佃、出賣)、分時段(定期或不定期或永久)的與資金相互交易轉化。傳統中國社會民間土地市場地權交易形態豐富多樣,促進了土地、勞力、資金等生產要素的流通,實現了資源的有效配置,提高了經濟效率,而且也形成了民間習慣規范與契約精神以及產權意識。

遺憾的是,傳統社會的政府和法律包括民國時期引入西方法律體系以后,對于民間習慣缺乏研究認識,對不少交易形式,不夠尊重,而多以“陋習”等蔑稱之,不能有效的保障土地交易雙方的權利。例如,國民政府1926年頒布的《佃農保護法》,其中規定:“凡押金及先繳租頂全部或一部等惡例,一概禁止。”1932年全國內政會議通過的《租佃暫行條例草案》,也規定“押租金及類似押租之抵押品應嚴行禁止”,不過遭到了地方上的漠視或抵制,絕大部分省份并未真正實施。押租對于貧窮的無地或少地的農民誠然是一道門檻,但是押租以押金利息抵扣地租,相當于地主向佃農轉移部分地權,有的還可以是佃權的保障。如果取消押租,佃農雖然佃田變得方便,但是地主擇佃也變得方便,而且地租必定上漲。如此不尊重民間交易習慣的現代法規,雖為保護佃戶,但忽視了押租佃戶所獲得的權利,如果嚴格執行,可能傷害主佃雙方利益。這種立法的邏輯實質是法律工作落后于市場需要,就立法取消或限制市場交易。還有,民國以來,從西方引入“永佃權”而制定的土地法與減租法案,也忽視了傳統民間習慣,曾引發了主佃雙方諸多的不滿和糾紛。而行政干預減租,相當于強制地主讓渡部分地權給佃農,是變相的土地改革,引發地主的抵抗。

過去由于“永佃權”等觀念的影響,忽視了一田二主中佃農實際擁有部分地權的事實。所以,對傳統社會地權分配的統計,需要在地權分割的視野下,重新研究計算和釋讀。比如,過去將一田二主、押租全部等同于普通租佃,而將地權全部算作田底地主所有,必須在統計中得到糾正,方能正確評估地權集中的程度。同理,在計算地租率時,也應該考慮一田二主、押租等不同地權形態的影響。

本文的解釋模式,是基于傳統社會民間土地市場而提出。當代中國改變了土地制度,取消了如傳統社會土地市場的自由交易(民間仍然有交易),但事理相通,農民有承包權或者使用權并且能夠獲得土地收益,那么農民也就并非沒有地權,盡管這個地權或許有期限,也不能簡單視農民沒有地權。如果說農地是村集體所有,那么村集體就應該有權決定土地的使用、分配和處置。農民的地權需要尊重和保護。

作者簡介:劉志,時為清華大學歷史系博士研究生

中國鄉村發現網轉自:《中國經濟史研究》2017年第3期

(掃一掃,更多精彩內容!)