2015年5月,農業部、國土資源部等八部委聯合發布《全國農業可持續發展規劃(2015—2030)》,以推動農業可持續發展,實現“五位一體”戰略布局、建設美麗中國的必然選擇,落實中國特色新型農業現代化道路的戰略方針。

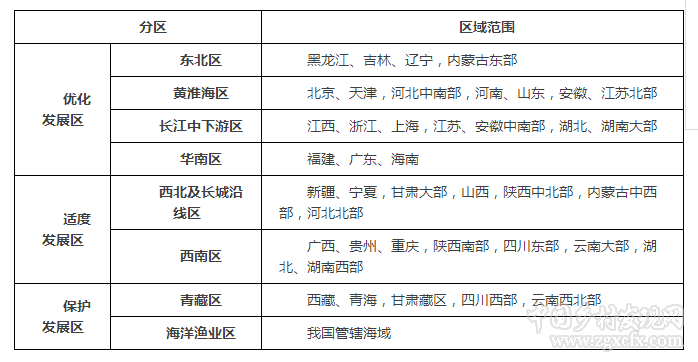

針對各地農業可持續發展面臨的問題,綜合考慮各地農業資源承載力、環境容量、生態類型和發展基礎等因素,將全國劃分為優化發展區、適度發展區和保護發展區。

優化發展區

包括東北區、黃淮海區、長江中下游區和華南區,是我國大宗農產品主產區,農業生產條件好、潛力大,但也存在水土資源過度消耗、環境污染、農業投入品過量使用、資源循環利用程度不高等問題。要堅持生產優先、兼顧生態、種養結合,在確保糧食等主要農產品綜合生產能力穩步提高的前提下,保護好農業資源和生態環境,實現生產穩定發展、資源永續利用、生態環境友好。

東北區

以保護黑土地、綜合利用水資源、推進農牧結合為重點,建設資源永續利用、種養產業融合、生態系統良性循環的現代糧畜產品生產基地。在典型黑土帶,綜合治理水土流失,實施保護性耕作,增施有機肥,推行糧豆輪作。

到2020年,適宜地區深耕深松全覆蓋,土壤有機質恢復提升,土壤保水保肥能力顯著提高。在三江平原等水稻主產區,控制水田面積,限制地下水開采,改井灌為渠灌,到2020年渠灌比重提高到50%,到2030年實現以渠灌為主。

在農牧交錯地帶,積極推廣農牧結合、糧草兼顧、生態循環的種養模式,種植青貯玉米和苜蓿,大力發展優質高產奶業和肉牛產業。推動適度規模化畜禽養殖,加大動物疫病區域化管理力度,推進“免疫無疫區”建設。在大小興安嶺等地區,加大森林草原保護建設力度,發揮其生態安全屏障作用,保護和改善農田生態系統。

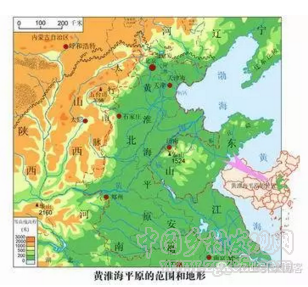

黃淮海區

以治理地下水超采、控肥控藥和廢棄物資源化利用為重點,構建與資源環境承載力相適應、糧食和“菜籃子”產品穩定發展的現代農業生產體系。在華北地下水嚴重超采區,因地制宜調整種植結構,適度壓減高度依賴灌溉的作物種植;大力發展水肥一體化等高效節水灌溉,實行灌溉定額制度,加強灌溉用水水質管理,推行農藝節水和深耕深松、保護性耕作,到2020年地下水超采問題得到有效緩解。

在淮河流域等面源污染較重地區,大力推廣配方施肥、綠色防控技術,推行秸稈肥料化、飼料化利用;調整優化畜禽養殖布局,穩定生豬、肉禽和蛋禽生產規模,加強畜禽糞污處理設施建設,提高循環利用水平。在沿黃灘區因地制宜發展水產健康養殖。全面加強區域高標準農田建設,改造中低產田和鹽堿地,配套完善農田林網。

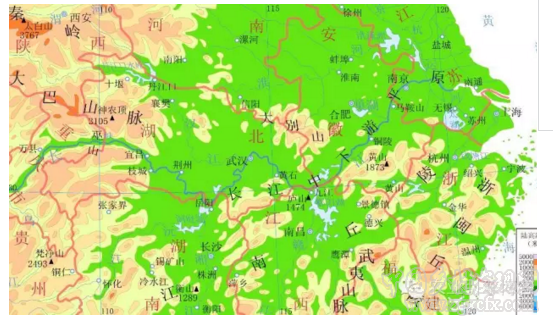

長江中下游區

以治理農業面源污染和耕地重金屬污染為重點,建立水稻、生豬、水產健康安全生產模式,確保農產品質量,鞏固農產品主產區供給地位,改善農業農村環境。科學施用化肥農藥,通過建設攔截壩、種植綠肥等措施,減少化肥、農藥對農田和水域的污染;推進畜禽養殖適度規模化,在人口密集區域適當減少生豬養殖規模,加快畜禽糞污資源化利用和無害化處理,推進農村垃圾和污水治理。

加強漁業資源保護,大力發展濾食性、草食性凈水魚類和名優水產品生產,加大標準化池塘改造,推廣水產健康養殖,積極開展增殖放流,發展稻田養魚。嚴控工礦業污染排放,從源頭上控制水體污染,確保農業用水水質。加強耕地重金屬污染治理,增施有機肥,實施秸稈還田,施用鈍化劑,建立緩沖帶,優化種植結構,減輕重金屬污染對農業生產的影響。

到2020年,污染治理區食用農產品達標生產,農業面源污染擴大的趨勢得到有效遏制。

華南地區

以減量施肥用藥、紅壤改良、水土流失治理為重點,發展生態農業、特色農業和高效農業,構建優質安全的熱帶亞熱帶農產品生產體系。大力開展專業化統防統治和綠色防控,推進化肥農藥減量施用,治理水土流失,加大紅壤改良力度,建設生態綠色的熱帶水果、冬季瓜菜生產基地。

恢復林草植被,發展水源涵養林、用材林和經濟林,減少地表徑流,防止土壤侵蝕;改良山地草場,加快發展地方特色畜禽養殖。加強天然漁業資源養護、水產原種保護和良種培育,擴大增殖放流規模,推廣水產健康養殖。

到2020年,農業資源高效利用,生態農業建設取得實質性進展。

適度發展區

包括西北及長城沿線區、西南區,農業生產特色鮮明,但生態脆弱,水土配置錯位,資源性和工程性缺水嚴重,資源環境承載力有限,農業基礎設施相對薄弱。要堅持保護與發展并重,立足資源環境稟賦,發揮優勢、揚長避短,適度挖掘潛力、集約節約、有序利用,提高資源利用率。

西北及長城沿線區

以水資源高效利用、草畜平衡為核心,突出生態屏障、特色產區、穩農增收三大功能,大力發展旱作節水農業、草食畜牧業、循環農業和生態農業,加強中低產田改造和鹽堿地治理,實現生產、生活、生態互利共贏。

在雨養農業區,實施壓夏擴秋,調減小麥種植面積,提高小麥單產,擴大玉米、馬鈴薯和牧草種植面積,推廣地膜覆蓋等旱作農業技術,建立農膜回收利用機制,逐步實現基本回收利用。修建防護林帶,增強水源涵養功能。

在綠洲農業區,大力發展高效節水灌溉,實施續建配套與節水改造,完善田間灌排渠系,增加節水灌溉面積,到2020年實現節水灌溉全覆蓋,并在嚴重缺水地區實行退地減水,嚴格控制地下水開采。

在農牧交錯區,推進糧草兼顧型農業結構調整,通過坡耕地退耕還草、糧草輪作、種植結構調整、已墾草原恢復等形式,挖掘飼草料生產潛力,推進草食畜牧業發展。

在草原牧區,繼續實施退牧還草工程,保護天然草原,實行劃區輪牧、禁牧、舍飼圈養,控制草原鼠蟲害,恢復草原生態。

西南地區

突出小流域綜合治理、草地資源開發利用和解決工程性缺水,在生態保護中發展特色農業,實現生態效益和經濟效益相統一。通過修筑梯田、客土改良、建設集雨池,防止水土流失,推進石漠化綜合治理,到2020年治理石漠化面積40%以上。

加強林草植被的保護和建設,發展水土保持林、水源涵養林和經濟林,開展退耕還林還草,鼓勵人工種草,合理開發利用草地資源,發展生態畜牧業。嚴格保護平壩水田,穩定水稻、玉米面積,擴大馬鈴薯種植,發展高山夏秋冷涼特色農作物生產。

保護發展區

包括青藏區和海洋漁業區,在生態保護與建設方面具有特殊重要的戰略地位。青藏區是我國大江大河的發源地和重要的生態安全屏障,高原特色農業資源豐富,但生態十分脆弱。海洋漁業區發展較快,也存在著漁業資源衰退、污染突出的問題。要堅持保護優先、限制開發,適度發展生態產業和特色產業,讓草原、海洋等資源得到休養生息,促進生態系統良性循環。

青藏區

突出三江源頭自然保護區和三江并流區的生態保護,實現草原生態整體好轉,構建穩固的國家生態安全屏障。

保護基本口糧田,穩定青稞等高原特色糧油作物種植面積,確保區域口糧安全,適度發展馬鈴薯、油菜、設施蔬菜等產品生產。

繼續實施退牧還草工程和草原生態保護補助獎勵機制,保護天然草場,積極推行舍飼半舍飼養殖,以草定畜,實現草畜平衡,有效治理鼠蟲害、毒草,遏制草原退化趨勢。

適度發展牦牛、絨山羊、藏系綿羊為主的高原生態畜牧業,加強動物防疫體系建設,保護高原特有魚類。

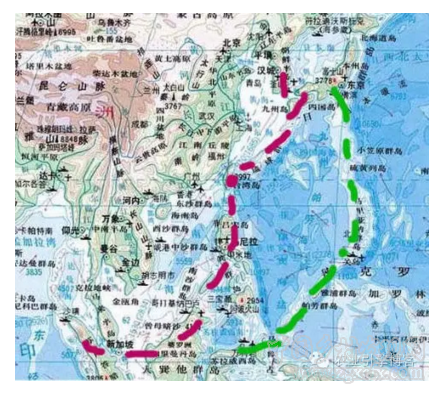

海洋漁業區

嚴格控制海洋漁業捕撈強度,限制海洋捕撈機動漁船數量和功率,加強禁漁期監管。穩定海水養殖面積,改善近海水域生態質量,大力開展水生生物資源增殖和環境修復,提升漁業發展水平。積極發展海洋牧場,保護海洋漁業生態。到2020年,海洋捕撈機動漁船數量和總功率明顯下降。

中國鄉村發現網轉自:農業引擎(微信公眾號)2017-10-02

(掃一掃,更多精彩內容!)