農(nóng)村基層治理模式,直接關(guān)系廣大農(nóng)民群眾切身利益,影響國家大政方針貫徹落實(shí)和農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展進(jìn)程。探索科學(xué)合理的農(nóng)村基層治理模式,對于夯實(shí)國家發(fā)展基礎(chǔ)、改善民生福祉、提高基層民主程度、促進(jìn)農(nóng)村全面健康發(fā)展具有重要意義。面對城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、信息化、農(nóng)村現(xiàn)代化“四化同步”快速發(fā)展的新形勢,亟需對當(dāng)前農(nóng)村基層治理模式進(jìn)行深入研究和創(chuàng)新完善,構(gòu)建更加有利于促進(jìn)農(nóng)村健康快速發(fā)展的科學(xué)治理模式。因此,近期將推出作者關(guān)于我國農(nóng)村基層治理的改革思路的系列文章,敬請關(guān)注。

一、我國農(nóng)村基層治理模式變遷

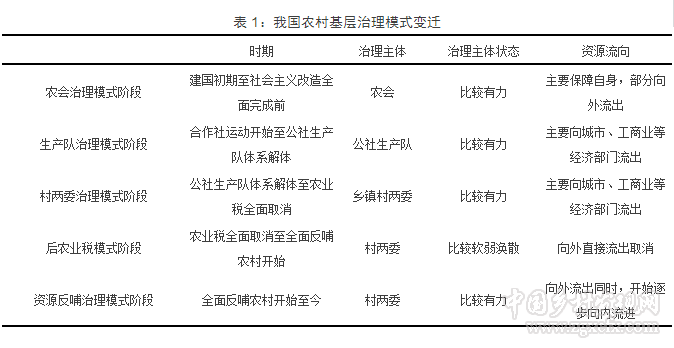

在兩千余年的封建社會中,由于皇權(quán)不下縣,我國農(nóng)村長期以宗族鄉(xiāng)賢士紳治理模式為主。建國后,隨著國家對經(jīng)濟(jì)社會一插到底式的組織動員,原有的宗族鄉(xiāng)賢士紳治理模式完全瓦解,取而代之的是國家直接管理下的農(nóng)村集體所有制基層自治模式。農(nóng)村基層自治模式的具體形式,隨著我國社會經(jīng)濟(jì)體制從計劃經(jīng)濟(jì)向市場經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變,以及三農(nóng)政策的變化,不斷變遷發(fā)展。根據(jù)農(nóng)村基層治理主體、治理主要任務(wù)、治理資源流向等治理特征變化,主要可分為五個階段(表1):

一是農(nóng)會治理模式階段(1949-1952)。該階段主要指建國初期至社會主義改造全面完成前一個短暫過渡時期。該階段,廣大農(nóng)村剛剛獲得解放,尚未建立起統(tǒng)一的、規(guī)范的治理體系,由革命中走來的農(nóng)會組織,短暫代替了這一階段的農(nóng)村治理權(quán)力真空,實(shí)現(xiàn)了國家對農(nóng)村的基本管理,維護(hù)了農(nóng)村的基本經(jīng)濟(jì)生活秩序,保障了農(nóng)村基層治理向新的國家治理體系的順利過渡。該階段農(nóng)村資源以自我保障為主,同時為新生國家政權(quán)提供支撐。

二是生產(chǎn)隊治理模式階段(1953-1978)。該階段主要指社會主義改造完成,農(nóng)村開始推行合作化運(yùn)動,直至公社——生產(chǎn)隊治理體系解體的計劃經(jīng)濟(jì)時期。該時期,農(nóng)村的治理主體是生產(chǎn)隊,生產(chǎn)隊政社經(jīng)合一,既執(zhí)行公社下達(dá)的各種命令,如生產(chǎn)計劃、政治宣傳等,也負(fù)責(zé)本村的公共服務(wù)提供、內(nèi)部管理等事務(wù),是國家全面管理體制下的農(nóng)村基本單元。該階段農(nóng)村資源大量向城市、工業(yè)等經(jīng)濟(jì)部門輸送,農(nóng)村為國家經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出巨大犧牲和貢獻(xiàn)。

三是村兩委治理模式階段(1979-2006)。該階段主要指公社——生產(chǎn)隊向鄉(xiāng)鎮(zhèn)——村體制轉(zhuǎn)變,直至農(nóng)業(yè)稅全面取消階段。隨著國家基本經(jīng)濟(jì)制度,由計劃經(jīng)濟(jì)向市場經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變,改革開放逐步深化,國家對農(nóng)村逐步放松管制,家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制和村民自治制度逐漸成為農(nóng)村的基本經(jīng)濟(jì)社會制度。該階段村兩委是主要治理主體,鄉(xiāng)村關(guān)系仍然十分緊密。鄉(xiāng)鎮(zhèn)直接介入農(nóng)村公共事務(wù),是農(nóng)村公共事務(wù)的提供者和管理者,在鄉(xiāng)村關(guān)系中處于主導(dǎo)地位。村兩委直接負(fù)責(zé)“三提五統(tǒng)”等公款公糧的交納,負(fù)責(zé)村辦小學(xué)、醫(yī)療點(diǎn)、計劃生育、道路、水利等公共事務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施的籌建管理,以及本村內(nèi)部事務(wù)的協(xié)調(diào)管理。該階段農(nóng)村財富的生產(chǎn)能力不斷提高,但農(nóng)村資源的基本流向格局并未改變,農(nóng)村依然向城市、工業(yè)等經(jīng)濟(jì)部門輸送大量資源。該階段大約持續(xù)了近30年時間,基本構(gòu)成了我國當(dāng)前農(nóng)村基層治理的主要形態(tài)。在該階段后期,隨著費(fèi)改稅,國家從農(nóng)村提取資源的弱化,該治理模式也逐步弱化。

四是后農(nóng)業(yè)稅模式階段(2007-2012)。該階段主要指農(nóng)業(yè)稅全面取消后的短暫過渡時期。該階段由于“三提五統(tǒng)”、農(nóng)業(yè)稅的全面取消,國家不再從農(nóng)村直接提取資源,但同時國家也尚未向農(nóng)村直接注入資源。鄉(xiāng)鎮(zhèn)缺乏介入村莊內(nèi)部治理的動力,鄉(xiāng)鎮(zhèn)村關(guān)系開始逐步淡化,除了必須的行政事務(wù),鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員逐漸很少下村。村兩委人員缺乏村莊治理的動力和資源,農(nóng)村處于無人管事、無錢辦事的狀態(tài)。該階段農(nóng)村基層治理相對比較靜寞,矛盾較少、事務(wù)也較少,鄉(xiāng)鎮(zhèn)村主體均處于暫時性的不適應(yīng)狀態(tài),該階段是農(nóng)村基層治理最為脆弱的階段。

五是資源反哺治理模式階段(2012至今)。該階段主要指國家確定以城帶鄉(xiāng)、以工哺農(nóng)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展戰(zhàn)略,開始大規(guī)模出臺實(shí)施支農(nóng)惠農(nóng)政策階段。該階段一直延續(xù)至今。隨著國家一般轉(zhuǎn)移支付及各類專項轉(zhuǎn)移支付的下?lián)埽蒉r(nóng)政策資金項目和大量資源投入農(nóng)村。農(nóng)村逐漸由取消農(nóng)業(yè)稅后初期的無米下鍋狀態(tài),變成擁有大量可利用資源。農(nóng)村治理工作重點(diǎn)逐步由如何籌措資源,變成如何分配資源。在項目進(jìn)村的影響下,村兩委在惠農(nóng)項目實(shí)施、內(nèi)部治理中的話語權(quán)和自主權(quán)越來越大,在農(nóng)村基層治理中逐步處于主導(dǎo)地位。

二、我國農(nóng)村基層治理模式自我完善探索

為及時有效應(yīng)對農(nóng)村基層治理發(fā)展過程中,出現(xiàn)的各種不足與挑戰(zhàn),我國農(nóng)村基層治理模式,以村兩委為主要治理主體,不斷創(chuàng)新探索完善發(fā)展。通過政策的主動出臺,地方群眾的大膽實(shí)踐,學(xué)者的深入研究,我國農(nóng)村基層治理在實(shí)踐探索和理論研究等方面,均取得了豐富的經(jīng)驗成果,形成了許多可供借鑒的機(jī)制和模式,為農(nóng)村基層治理模式深入完善奠定了基礎(chǔ)。

一是一肩挑模式。在村民自治制度設(shè)計建立之處,村支部書記、村委會主任分別由不同人員擔(dān)任,各自承擔(dān)不同職責(zé)。在村兩委發(fā)展過程中,由于村支部書記、村委會主任之間,經(jīng)常出現(xiàn)權(quán)責(zé)不明、職責(zé)交叉、彼此掣肘、互相對立等糾紛,甚至出現(xiàn)村委會主任凌駕村支部書記之上等現(xiàn)象,為避免村莊內(nèi)耗,同時也為加強(qiáng)黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ),一段時期內(nèi),各地曾大力推廣村支部書記、村主任一肩挑制度,甚至部分地區(qū)要求一肩挑比例達(dá)到95%以上。一肩挑模式雖然一定程度上緩解發(fā)農(nóng)村基層治理內(nèi)部矛盾,但該模式與村兩委制度的設(shè)計初衷有悖,而且在實(shí)踐中,由于實(shí)際利益考慮,各地大多有村支部書記、村委會主任分設(shè)的傾向,因此在農(nóng)村基層組織建設(shè)基本穩(wěn)定后,該模式也不再作為硬性要求強(qiáng)制推廣。

二是基層組織陣地建設(shè)。該項舉措的出臺,主要是應(yīng)對后農(nóng)業(yè)稅時期,農(nóng)村基層組織軟弱渙散,基礎(chǔ)設(shè)施落后,缺乏基本活動場所而出臺。該項活動由組織部門牽頭,在全國統(tǒng)一組織開展。在強(qiáng)有力的財政資金保障下,該項政策取得巨大成效,全國農(nóng)村基層組織陣地建設(shè)得到巨大改觀,大多數(shù)村兩委辦公場所得到統(tǒng)一建設(shè)修繕,配備了大量辦公桌椅、電腦、多媒體等基礎(chǔ)設(shè)施,基本實(shí)現(xiàn)了在農(nóng)村看得到紅旗、看得到黨組織所在的政策目的。但實(shí)踐中,也出現(xiàn)了大量新改擴(kuò)建的農(nóng)村基層陣地未能得到充分利用,大多公共設(shè)施處于閑置狀態(tài),一定程度了降低了該政策的社會效果。

三是一定三有機(jī)制。該項政策的出臺背景,與基層組織陣地建設(shè)政策的出臺背景相同,均是針對后農(nóng)業(yè)稅時期農(nóng)村基層組織弱化渙散而出臺的補(bǔ)救措施。“一定三有”,即定權(quán)責(zé)立規(guī)范,收入有保障,干好有希望,退后有保障。各地實(shí)踐中,對該政策不斷完善,保障力度不斷加大。該政策使村干部,由原先的義務(wù)為村民服務(wù)性質(zhì),變成國家的編外聘任人員。村級組織成員有了實(shí)際的利益保障,村兩委干部從事村級事務(wù)的積極性和戰(zhàn)斗力一定程度上得到了恢復(fù)。

四是六位一體模式。“六位一體”,即村黨組織、村委會、村經(jīng)濟(jì)合作組織、村代會、村務(wù)監(jiān)督季員會、村和諧促進(jìn)會等為一體的村級組織體系。該模式是對農(nóng)村既有多元自治組織的整合,希望對各類組織進(jìn)行整合凝聚,以期進(jìn)一步提高農(nóng)村治理水平。與之相似的模式還有基層黨組織全覆蓋、農(nóng)村民主組織全覆蓋、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織全覆蓋、綜治維穩(wěn)組織全覆蓋“四個組織全覆蓋”等具體模式。該類模式理論上對健全農(nóng)村基層治理具有較好效果,但實(shí)際推廣中由于難以保證村民平等參與權(quán)等原因而推廣效果不佳,形式大于效果,實(shí)際成效大多僅限于極個別試點(diǎn)村莊。

五是五瓣章模式。五瓣章模式指將村委會公章、村財務(wù)公章等分成五瓣,分別由不同人員保管,只有五個人共同同意才能使用的模式。該模式又有三瓣章、七瓣章等不同形式,在全國各地均有出現(xiàn),如貴州錦屏縣、河北青縣等。該模式大多源于村民的自發(fā)行為,暗合分權(quán)制衡思想,是改善村級治理的積極創(chuàng)新。但該模式由于實(shí)際運(yùn)行及法律制度等方面的困境,一直未能全面推廣,大多局限于個別探索村周邊區(qū)域。

六是微治理模式。微治理是對村民自發(fā)改善村級治理探索的統(tǒng)一概括,微治理的具體形式多樣,各不相同,但共同點(diǎn)是民主參與,民主監(jiān)督、自我管理、自我服務(wù)。具體有山東的村民議政日、安徽的村民理事會、山西的鄉(xiāng)村社區(qū)等。該類模式屬于自發(fā)性質(zhì),村民參與性高、目的集中、成效明顯,實(shí)際效果好過于自上而下推廣的“四議兩公開”等模式,對完善村兩委治理模式具有積極補(bǔ)充作用,值得深入研究借鑒。但該模式也由于自發(fā)性質(zhì),各村情況千差萬別,難以形成統(tǒng)一制度全面推廣。

七是能人治村模式。該模式又名領(lǐng)頭雁工程、致富帶頭人工程等,指推選具有較高致富能力、群眾威望較高的人擔(dān)任村兩委干部,帶領(lǐng)村民致富奔小康、建設(shè)和諧新農(nóng)村的模式。該模式一定程度上對加強(qiáng)村級治理主體建設(shè),促進(jìn)村莊經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有積極作用,但由于人員甄別困難,實(shí)踐中經(jīng)常有致富能力高但品性不佳的人被推舉為村兩委負(fù)責(zé)人,影響了該政策的實(shí)施效果。同時能人治村也會進(jìn)一步加劇了村莊治理的能者壟斷現(xiàn)象,不利于促進(jìn)村民平等自治進(jìn)程。

八是大學(xué)生村官制度。該制度源于江蘇,后推廣于全國,是對大學(xué)生三下鄉(xiāng)志愿者活動的制度化改進(jìn)完善。該制度初衷是為農(nóng)村輸送新鮮血液,培養(yǎng)基層干部,擴(kuò)大大學(xué)生就業(yè)。該制度實(shí)施以來,一定程度上實(shí)現(xiàn)了該制度的最初目標(biāo),農(nóng)村年輕人多了起來,鄉(xiāng)村治理力量得到充實(shí),一大批大學(xué)生村官典型不斷涌現(xiàn),成為當(dāng)?shù)匦罗r(nóng)村建設(shè)的示范標(biāo)桿。但該制度實(shí)踐中,也出現(xiàn)大學(xué)生村官與農(nóng)村結(jié)合不緊密,沉不下、留不住,經(jīng)常被鄉(xiāng)以上機(jī)關(guān)借調(diào),大學(xué)生村官職責(zé)不清,淪為村內(nèi)勤雜工等現(xiàn)象,影響了大學(xué)生村官作用的發(fā)揮和大學(xué)生村官制度的社會形象,大學(xué)生村官制度需要進(jìn)一步健全完善。

九是駐村幫扶制度。駐村幫扶制度是各地加強(qiáng)農(nóng)村基層治理、加快新農(nóng)村建設(shè)的重要舉措,具體名目有萬名干部大下鄉(xiāng)、三進(jìn)三同、基層建設(shè)年等不同活動名稱,特別是近年來隨著群眾路線教育實(shí)踐活動的深入推進(jìn)和脫貧攻堅戰(zhàn)的全面開展,該項制度越來越常態(tài)化、制度化、規(guī)范化。中央近期便專門下發(fā)了關(guān)于選派脫貧攻堅行動第一支部書記的通知。該制度與我黨在農(nóng)村的發(fā)展建設(shè)模式淵源深厚,是我黨踐行群眾路線的重要體現(xiàn),是對基層包村干部制度的加強(qiáng)提升。該制度有力地促進(jìn)了各方資源向農(nóng)村的匯聚投入,有效地改善了農(nóng)村的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和基層治理,取得了積極成效。但該制度也存在重經(jīng)濟(jì)經(jīng)黨建、未能深入介入村莊內(nèi)部事務(wù)、與村莊結(jié)合不緊密、重表面建設(shè)、短期性強(qiáng)、活動成本高、資源利用效率不高、激勵不足等問題,亟需改進(jìn)完善。

(作者:河北省張家口市農(nóng)委)

中國鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)轉(zhuǎn)自:微信號 新三農(nóng)

(掃一掃,更多精彩內(nèi)容!)