摘要:近幾年全國農村基層治理發生了翻天覆地的變化,其突出表現是,不僅東部沿海發達地區農村村級治理正規化和規范化了,而且中西部農業型農村地區村級治理也開始正規化和規范化。村級治理正規化的原因,一是國家資源下鄉,二是受到國家治理現代化的驅動,尤其受到國家治理體系現代化的驅動。村級治理的特殊性在于,作為最基層行政建制,村級治理直接面對群眾且基層治理事務細小瑣碎、不規范不標準。正規化和規范化的村級治理體系片面追求治理精細化,過度強調精準治理,往往缺少面對群眾和基層治理事務所需要的靈活性,出現了普遍的形式主義,導致基層治理無效。在當前時期,村級治理現代化的重點不應該是精細化和精準治理,而應該是治理有效。

隨著越來越多的國家資源下鄉,國家不再從農村汲取資源,國家不放心村級組織,為村級組織制定了比較具體的行為規范與標準,要對村級組織進行比較嚴密的監督,從而將村級治理納入自上而下的國家行政體系的閉環:村級治理任務由上級布置,工作由上級考核,待遇由上級發放,治理資源由上級配備。為了更好地對村級治理進行考核,以及更好地監督村級治理,上級就會為村級治理提供標準、規范與程序,就會介入村級治理的細節問題。村級治理也就必須程序規范、辦事留痕。

然而問題是,村級治理組織是直接接觸群眾的,全國不同地區村級情況千差萬別,群眾情況更是無比復雜。在村莊這個熟人社會做群眾工作,僅靠標準程序和規范是不夠的,一件事情做得好不好,關鍵在于是什么人通過什么方式做什么樣的工作,是要具體問題具體分析、具體情況具體處理的,是要面對面做群眾工作的,是要將主要精力與時間用在回應群眾特殊的細小瑣碎且千差萬別的需求上的。也就是說,更多國家資源投入村級治理及對村級治理的更高要求,有可能造成村級治理的普遍無效。

這就提出了一個重要問題,即在當前村級治理現代化語境下,村級治理應當向哪里去?村級治理現代化到底應該怎么走?

取消農業稅前的村級治理

在取消農業稅前,國家從農村汲取資源,村干部的主要工作是協助上級完成任務和維護村莊基本生產生活秩序。因為國家能力是有限的,國家很難為村民提供完善的公共服務,村民需要通過自治的辦法組織起來,內生供給村莊公共產品。作為當家人,村干部必須回應村民生產生活需求,不僅要組織籌資籌勞,而且要形成決定,執行落實,進行建設。在維持生產生活秩序的過程中必然會伴有如何凝聚共識、少數服從多數、應對釘子戶等各種困難。能創造性解決困難的村干部就可以保障村莊基本生產生活秩序,就是群體信任、上級放心的好干部。如果不能保障基本秩序,這樣的村干部就當不下去,就要通過選舉或組織整頓產生新的能回應群眾訴求、保障基本生產生活秩序的村干部。

村民自治是相對獨立于國家治理的領域,每個地區的村級治理都具有本地特色,也往往結合了本地實際。取消農業稅前,村干部是不脫產干部,可領取誤工補貼,村務工作以外的時間依然進行農業生產,從而保證了家庭收入。隨著打工經濟興起,因為務工收入要遠高于誤工補貼,村干部家庭中“務農收入+誤工補貼”的收入就反而不如一般農戶“老年父母留守務農+年輕子女進城務工”的收入。這樣一來,年富力強的村莊精英就不愿意再當村干部。

但是,在大量農村青壯年進城務工的同時,一些不愿進城或無法進城的留守農民則通過獲得進城農民讓渡出的獲利機會來擴大家庭經營規模,增加家庭收入,從而成了村莊中的“中堅農民”。因為“中堅農民”的生產生活都在村莊,也從村莊中獲得了有保障的收入來源,他們就是最佳村干部后備力量。因此,“中堅農民”擔任村組干部的前提仍然是不脫產,即他們必須依靠經營收入才能具備擔任村干部的經濟前提。

東部沿海發達地區的村級治理

以長三角和珠三角為代表的沿海發達地區農村,早在20世紀末就已經實現了鄉村工業化,在區位上可以稱之為沿海城市經濟帶的內在組成部分,雖然建制仍然是農村,但是其經濟活動、社會結構以及治理模式均與城市無異。

沿海城市經濟帶絕大多數農民都已進入第二、三產業就業。密集的經濟活動、大量的外來人口、豐厚的集體經濟收入以及復雜的社會關系,使得沿海發達地區有必要建立一套與之匹配的現代村級治理制度,其中主要方面包括村級組織正規化、村干部職業化、村級管理規范化。顯然,對于東部沿海發達地區來講,村級治理正規化源自兩方面原因:一是村級經濟密集,村集體有了比較豐厚的收入,能夠支撐起高成本的村級治理;二是村莊治理本身繁復,需要有更加專業的治理隊伍和與之匹配的治理制度。比如,流動人口管理催生了網格管理和治安巡邏,村級治理事務的復雜化要求村干部職業化,且村一級可能要建立起科層組織與提供必要的窗口服務。此外,村集體收入也有能力為村干部專職化提供收入保障,等等。

資源下鄉背景下中西部地區村級治理行政化

與東部沿海發達地區農村工業化和就地城市化帶來的經濟密集、人口流入不同,進入21世紀以來,中西部地區農村發生了相反方面的巨大變化,主要表現是中西部地區絕大多數農村農民開始了不可逆且快速的城市化進程。農村經濟變得更加簡單,人口更少,村級治理復雜性降低了。

在農民進城的同時,國家陸續實施社會主義新農村建設、精準扶貧和鄉村振興等戰略,國家向農村投入越來越多的資源。資源下鄉對村級治理產生了兩個方面的影響。

第一,資源下鄉必然也是國家權力和國家意志的下鄉。隨著資源下鄉的是標準下鄉、規范和程序下鄉,以及監督檢查下鄉。在這種背景下,村級治理主要是按國家標準、程序和規范完成上級安排的任務,應對上級的監督檢查。更重要的是,隨著國家權力的下鄉,大量之前相對柔性的任務剛性化,各種政治性任務下達到村(如精準扶貧),因為是政治性任務,村級無論是否存在特殊性,都要按上級普遍的標準化規范執行。更多的任務、更高的要求,以及更多自上而下的標準、規范、程序和監督檢查,就使得之前僅僅以維持村莊基本秩序為目標的村級治理嚴重無法適應形勢需要。

第二,大量國家資源進村,也就可以為村級治理提供豐富的國家資源。其中最重要的一點是,國家為了讓村級治理完成國家任務,就必須改造村級治理,實現村級治理的現代化,這帶來的結果就是,隨著資源下鄉,村級治理標準化、規范化和程序化,倒逼村級治理現代化,表現出來的就是村干部職業化、村級治理行政化、村級組織正規化。在當前中西部農村地區普遍存在顯著差異的情況下,自上而下的標準化要求和千篇一律的村級治理規范化,必然造成村級治理中嚴重的形式主義。

村級治理現代化的兩種理解

作為國家治理現代化話題的延伸,村級治理現代化很容易被理解為村級治理體系與治理能力的現代化。實際上,村級治理與國家治理有著本質的不同,主要表現在兩個方面:第一,村級治理的對象是群眾,尤其是在中西部地區農村,村級治理或村干部打交道的對象是朝夕相處、利益共享的熟人,對事不對人的正規治理遠不如通過面對面做群眾工作有效。第二,村級治理是自治性質的,是社會權力而非行政權力起作用,無論是權力來源還是權力行使方式都是不同的。

按國家治理現代化的范本來達成村級治理現代化,首先就要實現村級組織的正規化、制度化,其次就要做到村級治理的標準化。只有村級組織正規化、制度化,村級治理現代化才有了體系上的完備,也才有了實現現代化的前提。同時,村級治理必須標準化,因為不標準上級就無法考核評估,就難以做到有效激勵。

然而,村級治理標準化面臨著兩個問題:第一,不同地區農村情況千差萬別,在不同地區進行村級治理的重點可能是完全不一樣的;第二,村級治理的對象是熟人社會的農民,熟人社會有著自己的規范,人與人之間面對面互動,最重要的恰恰是特殊性原則在起作用,而非標準化的一般原則在起作用。因此,自上而下的標準化往往意味著排斥特殊性,無法做到因地制宜,用最符合當地實際的最低成本的辦法來解決問題。

因此,我們是否還可以想象另外一種村級治理現代化,即具有高效回應地區群眾千差萬別的訴求的村級治理現代化?具體地,我們是否可以以高效回應群眾訴求能力作為村級治理現代化的目標或指標?

高效回應群眾訴求的能力就必須建立在村級組織能有效應對每位群眾、有較強能力做群眾工作的基礎上。在這種回應群眾訴求的村級治理中,村莊是特殊的,群眾是個性的,每個事項都是不規則的,甚至解決辦法也是因人因事而異無法標準化的。因此,上級進行考核基本上也是無效的。這樣的村級治理具有針對性,具體問題具體分析,具體困難具體解決,避免了各種無關雜事的干擾,將有限治理資源剛剛好地用到了本村重要的地方,從而低成本、高效率地回應了群眾訴求,提高了群眾獲得感與滿意度,真正做到了村級治理有效。

如何才能讓村級治理高效回應群眾訴求從而做到村級治理有效?必須有兩個前提:第一個前提是村級治理必須有一定自主性,就是村干部可以依據自己的判斷來決定村級治理中的優先事項,并因此選擇相應的應對方式;第二個前提是村干部的自主性不能變成自行其是,更不能變成胡作非為。防止村干部自行其是的辦法是將群眾動員起來,通過群眾參與、上級配備一定資源并進行事后監督來調動村干部積極性,高效回應群眾訴求。這是另一種類型的村級治理現代化。

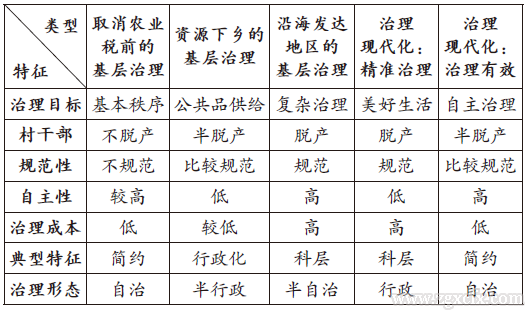

表 1 村級治理典型特征

表1列出村級治理的五種形態及其典型特征,在這五種治理形態中,以精準治理為目標的基層治理現代化與以治理有效為目標的基層治理現代化,應該是目前兩種有很大差異和不同適應性的基層治理現代化方向。

村級治理的三個維度

那么,村級治理主要治什么,怎么治?應當說,基層治理中存在著三種不同的體制,分別是行政體制、社會體制和市場體制。三種體制對應不同的治理內容,有著不同的運作邏輯,解決不同的問題。

自上而下的行政體制強調依法行政,強調規范化、制度化、標準化、精細化。行政體制到村一級,主要是保底線、保基礎。用當前的政策話語來講,就是要提供城鄉均等的基本公共服務。隨著國家財政收入快速增長,國家不僅不再從農村收取稅費,而且向農村轉移越來越多的資源,之前主要依靠農村內生力量(主要是向農民籌資籌勞)供給農村公共品的機制被國家供給所替代。為了做到精準使用資源,自上而下各個部門就必須制定出繁復的資源使用制度,進行一輪又一輪的檢查評估,甚至為了政績將資源下鄉變成為農民提供超過基本公共服務的競賽,且通過各種評優表先樂此不疲地推動地方政府去承擔實際上無力承擔的責任。村一級也就必須按上級要求做好各種資源下鄉的工作,迎接一遍又一遍的檢查。村干部的主要工作也就由之前的主要面向群眾籌資籌勞同時也接受群眾訴求與監督,變成主要接受上級資源、接受上級檢查,而與群眾之間的聯系大幅減弱。

相對于自上而下的行政體制,以村民自治為代表的村級治理可以算作社會體制。社會體制強調自我服務和自我管理,良好的村莊居住環境、基本的生產生活秩序,都要靠村民集體共同去創造。因為存在外部性,全村群眾必須形成共識才能籌資籌勞保建設;又因為是公共品,全村群眾投資投勞進行建設又可以產生超額福利。村民自己出錢出勞力,他們在建設公共品時一定會充分表達出自身需求偏好。村干部為了從村民那里籌資籌勞建設公共品,就不得不面對群眾訴求,不得不組織調動積極分子,不得不去做落后分子的思想工作,不得不進行艱苦細致的說服工作甚至義正辭嚴的動員工作。總而言之,社會體制可以針對每個村莊的特殊性,利用每個村民的獨特性,進行每一次都不可復制的建設工作。

在社會體制之外,更為基本的體制則是市場體制。市場體制最大的特點是自負盈虧,自己對自己的行為負完全責任。比如,致富的事情就應當是自己負全責。市場是最基本的體制,個人想要致富,就要投入要素到市場上,就要風險自擔,利益自享。若在市場上失敗,以至于失去了基本生活保障,國家也就可以通過基本社保來提供兜底保護。當前的城鄉二元體制也為進城失敗的農民提供了農村退路,這也是一種非市場的體制。

基層治理應當處理好行政體制、市場體制和社會體制的邊界。無論從哪個方面說,強國家、小社會和弱市場的匹配,是很難實現治理現代化的。

結語

當前學界和政策制定部門對村級治理現代化的理解,基本上是按照精細治理,按照村級組織正規化,村級治理規范化、標準化,再加持技術治理,通過數字賦能,借助網格治理來理解的。這種理解將沿海發達地區村級治理和國家治理當作模版,忽視了中西部地區農村的實際情況,造成當前中西部地區村級治理中普遍存在的嚴重治理無效,大量國家資源被浪費,村級治理陷入空轉,村民群眾變成了村級治理中的客體。這顯然是不可持續且不應持續的。

因此,未來村級治理現代化的思路可能需要調整,即村級治理現代化的重點應當是有能力高效回應村民群眾訴求,解決村級治理中存在的高度差異化卻又細小瑣碎的各種問題。村級治理必須強調村民群眾的主體地位,強調做村莊的群眾工作,以及要有群眾的廣泛參與。離開自治,沒有廣泛的適應性,僅靠法治以及自上而下的行政力量,是不可能實現村級治理現代化的。

(作者系武漢大學社會學院教授。中國鄉村發現網轉自:《武漢大學學報(哲學社會科學版)》2023年第6期)

(掃一掃,更多精彩內容!)