過去40年中國農(nóng)業(yè)發(fā)展取得舉世矚目的成就。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)在快速增長的同時(shí),結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化,在水土資源相對短期的情況下,食物安全得到有效保障,農(nóng)民收入持續(xù)增長,農(nóng)村貧困人口顯著下降。雖然過去的成就舉世矚目,但農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展也面臨諸多挑戰(zhàn)。農(nóng)村制度創(chuàng)新、農(nóng)業(yè)技術(shù)進(jìn)步、農(nóng)產(chǎn)品市場化改革和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力投入,是中國過去40年農(nóng)業(yè)增長的四大驅(qū)動力,也是中國農(nóng)業(yè)發(fā)展與改革的四大法寶。未來三十年要加快農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,要落實(shí)鄉(xiāng)村振興發(fā)展戰(zhàn)略,同樣需要制度創(chuàng)新、技術(shù)進(jìn)步、市場化改革和生產(chǎn)力投入。

新中國成立后,農(nóng)業(yè)經(jīng)歷了近70年的曲折發(fā)展過程。在取得解放初期土地改革和第一個(gè)“五年計(jì)劃”(1952—1957年)的成功后,我國先后經(jīng)歷了“大躍進(jìn)”、人民公社化和“文化大革命”的歷史,走過了艱難而緩慢的發(fā)展過程。20世紀(jì)50—70年代,農(nóng)業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長率只有2%。1957年農(nóng)村居民人均純收入73元,20年后的1977年才達(dá)到117元,扣除同期消費(fèi)品物價(jià)增長(13.5%)因素,實(shí)際人均純收入年均增長只有1.75%(或每年增長1.5元)。貧困的農(nóng)村呼喚改革,1978年安徽鳳陽小崗村18位農(nóng)民冒險(xiǎn)開展土地承包責(zé)任制是典型案例,更是窮則思變的必然。小崗村土地承包的成效得到中央肯定之后,從此中國開始了至今40年的改革歷程。

40年的改革與發(fā)展,深刻改變了中國的農(nóng)業(yè)農(nóng)村面貌。過去40年,農(nóng)業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長4.6%,遠(yuǎn)高于同期人口年均0.93%的增長率。雖然食物需求隨著收入提高而顯著增長,但中國只用世界5%的淡水資源和8%的可耕地,到2016年還能為18.5%(13.8億)的世界人口提供高達(dá)95%的食物。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)也隨著食物需求結(jié)構(gòu)的變化而不斷優(yōu)化,在糧食生產(chǎn)增長的同時(shí),經(jīng)濟(jì)作物和養(yǎng)殖業(yè)得到更快的發(fā)展。與此同時(shí),農(nóng)村勞動力非農(nóng)就業(yè)不斷增長,2016年農(nóng)民工總量超過2.81億人,其中外出農(nóng)民工達(dá)1.69億。農(nóng)村貧困人口顯著下降,中國成為首個(gè)提前實(shí)現(xiàn)聯(lián)合國千年發(fā)展減貧目標(biāo)(全球極度貧困人口在1990至2015年間減少一半)的國家,中國政府還承諾在2020年實(shí)現(xiàn)農(nóng)村貧困人口的全面脫貧。

雖然過去的成就舉世矚目,但農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展也面臨諸多挑戰(zhàn)。進(jìn)入本世紀(jì)初以來,農(nóng)業(yè)資源環(huán)境壓迫、國家糧食安全和城鄉(xiāng)發(fā)展不平衡等已成為我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展面臨的主要挑戰(zhàn)(Lu等,2015)。同時(shí),近年來農(nóng)業(yè)供給側(cè)又呈現(xiàn)突出的結(jié)構(gòu)性問題。但中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村的發(fā)展機(jī)遇也常常會隨其面臨挑戰(zhàn)的嚴(yán)峻程度而來,每當(dāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展遇到困難的時(shí)候,“三農(nóng)”問題也會引起政府和社會更多的關(guān)注和得到更大的支持。例如,黨的“十九大”再次明確要把解決好“三農(nóng)”問題作為全黨工作的重中之重,堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展,同時(shí)首次提出實(shí)施鄉(xiāng)村振興發(fā)展戰(zhàn)略。

過去40年中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村的發(fā)展經(jīng)歷巨變,不僅見證了改革的成就和一系列政策的利弊影響,而且也將為未來農(nóng)業(yè)發(fā)展改革提供重要的經(jīng)驗(yàn)與借鑒。在農(nóng)村改革40周年之際,向?qū)崿F(xiàn)“十九大”提出的2035年和2050年兩個(gè)階段奮斗目標(biāo)的道路邁進(jìn)之時(shí),回顧過去經(jīng)歷,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),展望未來趨勢,對落實(shí)鄉(xiāng)村振興發(fā)展戰(zhàn)略,加速實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化具有重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。

由于農(nóng)業(yè)農(nóng)村問題極其復(fù)雜且涉及面廣,受篇幅限制,本文僅以農(nóng)業(yè)為重點(diǎn),試圖通過梳理過去40年中國的農(nóng)業(yè)發(fā)展改革來總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn),并結(jié)合對農(nóng)業(yè)發(fā)展方向的判斷,提出未來農(nóng)業(yè)發(fā)展與改革的政策建議。

1、40年的農(nóng)業(yè)發(fā)展成就

(一)同改革前相比,農(nóng)業(yè)增長速度大幅度提高,人均生產(chǎn)增長更加顯著

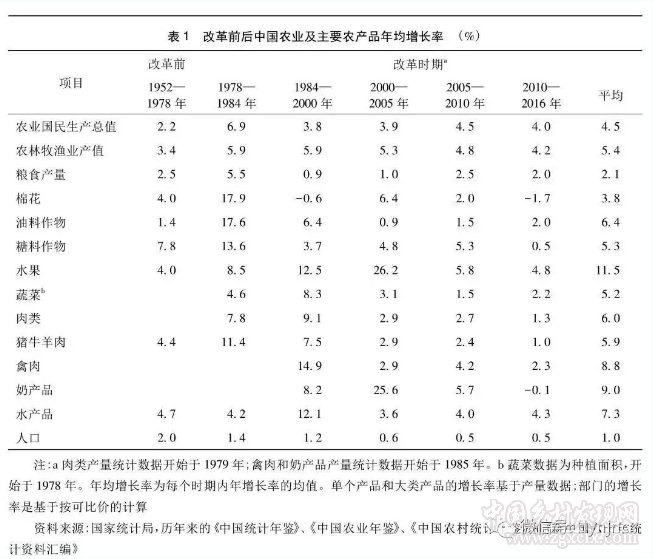

改革以來農(nóng)業(yè)增長速度是改革前的1倍多。農(nóng)業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長率從1952—1978年的2.2%提高到1978—2016年的4.5%(見表1的第一行)。增長速度最快的時(shí)期發(fā)生在改革初期(1978—1984年),農(nóng)業(yè)GDP年均增長高達(dá)6.9%;自20世紀(jì)80年代中期以來,年均增速基本保持在4%左右(見表1);雖然近年來整體經(jīng)濟(jì)增速減緩,但是最近國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)表明,2017年的農(nóng)業(yè)GDP增速也達(dá)到3.9%。過去40年,農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值也以年均5.4%的速度增長(見表1第二行)。農(nóng)業(yè)在數(shù)十年內(nèi)以如此高的速度增長,這是世界農(nóng)業(yè)發(fā)展的奇跡。

得益于人口增長速度的下降,人均生產(chǎn)水平增長更顯著。1952—1978年農(nóng)業(yè)GDP年均增長速度(2.2%)僅略高于于人口增長速度(2.0%)(見表1),人均農(nóng)產(chǎn)品供給水平基本沒有多大變化。改革以來的40年,人均農(nóng)產(chǎn)品供給的年均增長速度達(dá)3.5%(4.5%~1.0%)(見表1)。

(二)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,農(nóng)民的農(nóng)業(yè)就業(yè)更加充分

土地密集型的糧棉油糖作物生產(chǎn)顯著增長。1978—2016年,糧食生產(chǎn)年均增長2.1%,明顯高于同期的人口年均增長速度(1.0%),人均糧食占有量逐年提高。棉花、油料和糖料作物產(chǎn)量也顯著增長,雖然在不同時(shí)期增幅有所波動,但在1978—2016年的年均增長率分別達(dá)到3.8%、6.4%和5.3%(見表1最后一列)。糧棉油糖生產(chǎn)的增長,解決了中國人的溫飽問題。

勞動密集型的高價(jià)值農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量以更快的速度增長。水果生產(chǎn)增長尤為顯著,1978—2016年的年均增長達(dá)11.5%,是所有農(nóng)作物中增長最快的(見表1);同期,蔬菜面積也以年均5.2%的速度顯著增長;如果加上單產(chǎn)和質(zhì)量的提高,其產(chǎn)值增長更快。畜牧業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)在20世紀(jì)80年代經(jīng)歷了快速增長后,于90年代以來保持較平穩(wěn)的增長,1978—2007年,豬牛羊肉和家禽年均增長達(dá)6%(見表1)。同期,水產(chǎn)品生產(chǎn)增長更加迅速,年均增長速度超過7%。

勞動密集型高價(jià)值農(nóng)業(yè)的發(fā)展促進(jìn)了農(nóng)民的充分就業(yè)與農(nóng)業(yè)增收。在改革前“以糧為綱”的年代,農(nóng)民的農(nóng)業(yè)就業(yè)極不充分,農(nóng)村存在大量的季節(jié)性剩余勞動力;改革初期,雖然大宗農(nóng)產(chǎn)品(如糧棉油糖等)發(fā)展在某種程度上也提高了農(nóng)民一年中的勞動天數(shù),但真正顯著提升農(nóng)民從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動時(shí)間的是勞動密集的農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)擴(kuò)張,這些產(chǎn)品主要包括蔬菜水果、畜產(chǎn)品和水產(chǎn)品。在非農(nóng)就業(yè)機(jī)會有限的80年代和90年代,農(nóng)民在農(nóng)業(yè)上有效勞動時(shí)間的提高,不但增加了農(nóng)民收入,同時(shí)對社會穩(wěn)定和傳承農(nóng)民的勤勞美德也發(fā)揮了重要作用。

(三)提高了城鄉(xiāng)居民食物消費(fèi)水平,改善了食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)

國內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)是滿足中國城鄉(xiāng)居民消費(fèi)需求不斷增長的主要來源。人口增長、城鄉(xiāng)居民收入提高和城鎮(zhèn)化發(fā)展對食物消費(fèi)總量和消費(fèi)結(jié)構(gòu)提出更高的需求;至20世紀(jì)末,特別是國家還需要農(nóng)業(yè)出口創(chuàng)匯時(shí)期,如果沒有國內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的快速增長和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,城鄉(xiāng)居民食物消費(fèi)的需求是無法有效得到滿足的。

加入世貿(mào)后,農(nóng)產(chǎn)品國際貿(mào)易加速增長影響國內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu),同時(shí)也進(jìn)一步改善了城鄉(xiāng)居民食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)。過去40年,農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)出口變化主要是朝著有利于發(fā)揮我國農(nóng)產(chǎn)品比較優(yōu)勢的方向發(fā)展。一方面,耕地相對密集型的農(nóng)產(chǎn)品(如糧棉油糖)凈出口不斷下降或凈進(jìn)口不斷上升;同時(shí),高價(jià)值的勞動相對密集型的農(nóng)產(chǎn)品(如園藝產(chǎn)品和水畜產(chǎn)品)凈出口不斷增長。農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易增長和結(jié)構(gòu)變化在促進(jìn)農(nóng)業(yè)比較優(yōu)勢的發(fā)揮、農(nóng)業(yè)資源高效利用及農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的同時(shí),也滿足了國內(nèi)消費(fèi)者的需求和改善了消費(fèi)結(jié)構(gòu)。

(四)農(nóng)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展,促進(jìn)了農(nóng)民增收和農(nóng)村減貧

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的穩(wěn)定增長和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)改善,提高了農(nóng)民收入。1978年改革以來,中國農(nóng)村居民人均純收入從1978年的133.6元增加到2017年的13432元,扣除價(jià)格因素,實(shí)際增長了15倍多,年均增長7.4%。在農(nóng)村居民人均純收入中,雖然農(nóng)業(yè)收入占比從1978年的80%降低到2016年的26.4%,但從農(nóng)業(yè)獲得的純收入則從1978年的107元提高到2016年的3270元,扣除價(jià)格因素后實(shí)際增長了接近4倍,年均增長4.3%,為農(nóng)民收入的穩(wěn)定提高起到了重要作用。當(dāng)然,中國農(nóng)村居民收入在不斷提升的同時(shí),城鎮(zhèn)居民收入的增長更快,城鄉(xiāng)收入差距也出現(xiàn)了擴(kuò)大趨勢。

農(nóng)民農(nóng)業(yè)收入的提高,對農(nóng)村減貧起到重要的作用。農(nóng)業(yè)增長最快時(shí)期是在1978—1984年,這個(gè)時(shí)期的農(nóng)業(yè)GDP年均增長達(dá)6.9%(見表1),農(nóng)民收入增長的65%來自農(nóng)業(yè)增收。同期也是農(nóng)村貧困人口下降最快的時(shí)期,按照1978年農(nóng)村貧困標(biāo)準(zhǔn),6年內(nèi)農(nóng)村貧困人口下降了一半左右,從1978年的2.5億人(占農(nóng)村人口的30.7%)下降到1984年的1.28億人(占15.1%)(國家統(tǒng)計(jì)局,2017)。

2、農(nóng)業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力和改革經(jīng)驗(yàn)

過去40年,中國如何在農(nóng)業(yè)水土資源相當(dāng)短缺的情況下,農(nóng)業(yè)保持年均4.5%的快速增長以滿足不斷增長的國內(nèi)食物需求并大幅度地減少農(nóng)村貧困人口?針對這些問題,幾十年來國內(nèi)外學(xué)者做了大量研究。根據(jù)筆者的研究結(jié)果,中國農(nóng)業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力是:農(nóng)村制度創(chuàng)新、農(nóng)業(yè)技術(shù)進(jìn)步、農(nóng)產(chǎn)品市場化改革和農(nóng)業(yè)投入增長,稱之為“四大驅(qū)動力”,這也是中國40年農(nóng)業(yè)發(fā)展改革最成功的經(jīng)驗(yàn)。

(一)農(nóng)村制度創(chuàng)新

中國改革是從農(nóng)村的家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制開始的。改革廢除了“人民公社”制度,建立以家庭承包經(jīng)營為基礎(chǔ)、統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營體制,簡稱為“家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制”。在不改變土地村集體所有制的前提下,按照農(nóng)戶人口、勞動力數(shù)量,將土地分給農(nóng)戶自主經(jīng)營。這項(xiàng)土地制度改革使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的經(jīng)營模式從生產(chǎn)隊(duì)和生產(chǎn)大隊(duì)為單位轉(zhuǎn)向以農(nóng)戶為單位。1978年底開始的這項(xiàng)改革迅速地在各省推開,到1984年全國有99%的農(nóng)戶實(shí)施了家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制(Lin,1992)。

家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制顯著提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率,是改革初期(1978—1984年)農(nóng)業(yè)增長的重要驅(qū)動力。許多研究都表明,家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制因?yàn)橘x予了農(nóng)民對生產(chǎn)的決策權(quán)和收益權(quán),調(diào)動了農(nóng)民生產(chǎn)的積極性,提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力(McMillan等,1989;Lin,1992;Huang等,1996)。例如,Lin(1992)的研究表明,在改革初期的農(nóng)業(yè)增長中,大約有一半增長是來自家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制的實(shí)施。筆者的研究也發(fā)現(xiàn),除了技術(shù)進(jìn)步和農(nóng)民加大生產(chǎn)投入外,在改革初期的糧食生產(chǎn)增長中,大約有35%的糧食單產(chǎn)增長是來自家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制,它從如下3個(gè)方面影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn):生產(chǎn)積極性、投入效率和技術(shù)采用成本,即雖然生產(chǎn)責(zé)任制提高了農(nóng)戶新技術(shù)采用的成本,但它顯著提高了生產(chǎn)效益和資源配置效益,從而促進(jìn)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)(Huang等,1996)。

20世紀(jì)90年代以來家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制的不斷完善,對農(nóng)業(yè)增長繼續(xù)發(fā)揮促進(jìn)的作用。例如,針對農(nóng)地產(chǎn)權(quán)穩(wěn)定性存在的問題,國家逐漸推進(jìn)農(nóng)地制度的改革完善。土地承包期從第一輪的15年延長到第二輪的30年;進(jìn)入第二輪土地承包期后,承包權(quán)的穩(wěn)定性得到顯著提高(冀縣卿等,2013);筆者的研究還表明,承包權(quán)的穩(wěn)定性促進(jìn)了農(nóng)戶對農(nóng)地的長期投資(黃季焜等,2012;Gao等,2012)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力的提高(Deininger等,2014)。最近中央又提出農(nóng)地集體產(chǎn)權(quán)、農(nóng)戶承包權(quán)和經(jīng)營權(quán)的“三權(quán)分置”以及第二輪土地承包到期后再延長三十年的土地制度安排,預(yù)計(jì)這些政策還將在促進(jìn)農(nóng)地流轉(zhuǎn)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力的提高方面產(chǎn)生積極的影響。

在深化農(nóng)地制度改革的同時(shí),中國也在不斷地推進(jìn)一系列其他農(nóng)村制度改革。在穩(wěn)定農(nóng)地制度的基礎(chǔ)上,推進(jìn)了戶籍制度改革以促進(jìn)農(nóng)村勞動力的非農(nóng)就業(yè)和在區(qū)域間的流動,推進(jìn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合改革與基層政府轉(zhuǎn)型等制度創(chuàng)新以提升鄉(xiāng)村治理能力;同時(shí),在農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織的制度創(chuàng)新和農(nóng)村信貸的制度改革等方面也做了不少努力。這些制度創(chuàng)新與改革都在農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展方面產(chǎn)生了或多或少的積極影響(黃季焜等,2008)。

但是,中國的農(nóng)村制度還需繼續(xù)創(chuàng)新和改革。農(nóng)村土地制度還將是未來農(nóng)村改革的重點(diǎn),建立土地和勞動力等城鄉(xiāng)一體化的要素市場還需要不斷的制度創(chuàng)新和改革,農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織的作用還沒有得到有效發(fā)揮,農(nóng)村農(nóng)民貸款難問題還缺乏有效的制度安排。

(二)農(nóng)業(yè)技術(shù)進(jìn)步

過去40年,我國農(nóng)業(yè)科技(科研和技術(shù)推廣)體系在改革中得到不斷完善和發(fā)展,取得了一系列成就,對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力的提高發(fā)揮極其重要的作用。下面分別簡要介紹和評價(jià)農(nóng)業(yè)科研和技術(shù)推廣改革及其成效。

農(nóng)業(yè)研發(fā)經(jīng)歷了如下4個(gè)發(fā)展與改革階段:(1)1978—1985年的迅速恢復(fù)與發(fā)展時(shí)期。在這個(gè)時(shí)期,全國農(nóng)業(yè)科研機(jī)構(gòu)由1979年的597家發(fā)展到1985年的1428家,農(nóng)業(yè)科研人員由1979年的2.2萬人發(fā)展到1985年的10.2萬人。(2)1986—1998年的商業(yè)化和撥款方式改革時(shí)期。這時(shí)期,科研部門開始從事經(jīng)營創(chuàng)收活動,同時(shí)政府也對科研項(xiàng)目撥款方式從原來的計(jì)劃分配制改為競爭制。在競爭的壓力下,科研人員由1985年的10.2萬人減少到1996年的6.5萬人。(3)1999—2006年的科研單位轉(zhuǎn)制和企業(yè)投資萌芽時(shí)期。農(nóng)業(yè)科研單位被要求分別轉(zhuǎn)制為社會公益類、科技服務(wù)類和技術(shù)開發(fā)類3種類型,通過改革試圖形成一支精干、高效與機(jī)制靈活的科研隊(duì)伍,并建立以企業(yè)為主體的科技創(chuàng)新體系,但改革受到很大阻力最終沒有被完全推進(jìn)。(4)2007年以來的農(nóng)業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)時(shí)期。在此時(shí)期,建立了50個(gè)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新體系,并顯著加大了農(nóng)業(yè)科研投入,目前我國農(nóng)業(yè)科研機(jī)構(gòu)擁有研究人員6.8萬人。

農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系改革經(jīng)歷了如下5個(gè)時(shí)期:(1)1978—1988年機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍迅速發(fā)展時(shí)期。到20世紀(jì)80年代末,全國各鄉(xiāng)鎮(zhèn)都建立了農(nóng)技站,農(nóng)技推廣人員達(dá)到45萬人。(2)1989—1993年的商業(yè)化和“三權(quán)”調(diào)整時(shí)期。受財(cái)政負(fù)擔(dān)的影響,這時(shí)期在推進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣商業(yè)化的同時(shí),基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站的人、財(cái)、物管理權(quán)(“三權(quán)”)在1989—1992年由縣下放到鄉(xiāng)(基層推廣人員降到30萬)。(3)1993—2000年“三權(quán)”上收(人員擴(kuò)大到106萬)。(4)2001—2003年“三權(quán)”再次下放(人員減少到84.9萬)。(5)2004年以來,分離公共推廣部門的商業(yè)活動和“三權(quán)”上收及各地多種改革模式不斷推進(jìn),在編的農(nóng)技人員穩(wěn)定在70多萬。

雖然農(nóng)業(yè)科技發(fā)展改革進(jìn)程相當(dāng)艱辛,但也取得了顯著的成就。首先,我國建立了龐大的、學(xué)科分類齊全的公共農(nóng)業(yè)科研體系,為加速國家農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新提供了技術(shù)保障。其次,建立了國家農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系,覆蓋全國所有鄉(xiāng)鎮(zhèn),為加速農(nóng)業(yè)技術(shù)采用提供了基層技術(shù)服務(wù)的體系保障。第三,農(nóng)業(yè)科技運(yùn)行機(jī)制得到了改善,特別是以工資制度和績效評價(jià)改革為核心,提高了科研人員的收入水平和科研積極性。第四,政府投入不斷增加為農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步提供了資金保障。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析,政府對農(nóng)業(yè)的科技投入(S&T),從1978年的7.2億元增加到2000年的50億元,并迅速提高到2015年的550多億元;其中農(nóng)業(yè)的研發(fā)投入(R&D),也從1978年的1.4億元逐漸增加到2000年的24億元,之后快速增長到2015年的260億元左右。同時(shí),在過去10多年,吸引了大批企業(yè)參與農(nóng)業(yè)科技的投資,為科技創(chuàng)新注入了新的生命力。

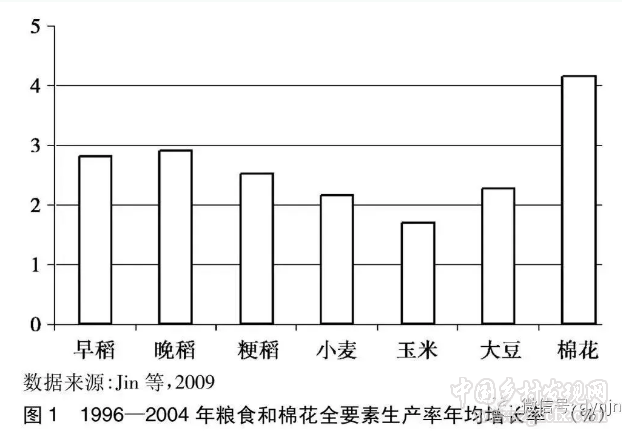

農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新為中國農(nóng)業(yè)增長起到極其重要的作用。研究表明,即使在改革初期(1978—1984年),技術(shù)進(jìn)步對水稻單產(chǎn)增長的貢獻(xiàn)也接近40%,而在1985—1990年,水稻單產(chǎn)的增長幾乎都來自技術(shù)進(jìn)步(Huang等,1996)。對主要農(nóng)產(chǎn)品全要素生產(chǎn)率(TFP)增長的研究也表明,1985—2004年,各種農(nóng)產(chǎn)品TFP年均增長率都達(dá)3%左右,棉花更高達(dá)4.2%(見圖1)。在國際上,一個(gè)國家有2%的長期TFP增長率就已經(jīng)是非常了不起的;進(jìn)一步研究表明,這時(shí)期的TFP增長主要來自技術(shù)進(jìn)步(Jin等,2010)。棉花TFP增長率最高,是因?yàn)槊藁◤?997年開始比其他農(nóng)作物多采用了一項(xiàng)技術(shù),那就是轉(zhuǎn)基因技術(shù)(Huang等,2002)。另外,筆者對水果和蔬菜的全要素生產(chǎn)率也做了研究,得出的結(jié)論是一樣的,即技術(shù)進(jìn)步是這些農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)力增長的主要驅(qū)動力。

但農(nóng)業(yè)科技體制改革是一項(xiàng)未盡的改革事業(yè),目前的農(nóng)業(yè)科研和技術(shù)推廣體制和激勵(lì)機(jī)制還未能充分發(fā)揮創(chuàng)新潛力。國家公共部門主導(dǎo)的農(nóng)業(yè)科研體系還難以充分滿足農(nóng)民對技術(shù)的需求;公共農(nóng)業(yè)科研單位的公益性和商業(yè)性研究的職能還比較混亂,影響了大型企業(yè)參與農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新的積極性;農(nóng)業(yè)科研投資強(qiáng)度還有待進(jìn)一步提高。與此同時(shí),基層農(nóng)技推廣體系也面臨不少挑戰(zhàn),特別是基層農(nóng)技推廣體制和激勵(lì)機(jī)制還有待進(jìn)一步的創(chuàng)新,技術(shù)推廣人力建設(shè)和推廣能力也有待提升。要建立國家公共和私有企業(yè)相輔相成的農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系,并逐漸使企業(yè)成為未來中國農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新的主體,改革還將任重道遠(yuǎn)。

(三)農(nóng)產(chǎn)品市場化改革

中國改革是從農(nóng)村土地制度創(chuàng)新開始的,市場改革也是從農(nóng)業(yè)開始的。改革從農(nóng)村走向城市,從農(nóng)業(yè)到工業(yè)和服務(wù)業(yè),采用的是漸進(jìn)性的改革模式。即使在農(nóng)業(yè)內(nèi)部,市場改革也是先易后難,逐漸推開。在改革初期,并沒有廢除計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制,而是把市場當(dāng)作對計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制的補(bǔ)充,在改革中后期,才逐漸退出國家購銷和國家定價(jià)的市場體系。

在農(nóng)產(chǎn)品種類方面,改革是從農(nóng)副食品開始逐漸推向具有戰(zhàn)略意義的大宗農(nóng)產(chǎn)品。改革剛開始時(shí),只允許蔬菜、水果、水產(chǎn)品和部分畜產(chǎn)品等在本地范圍內(nèi)進(jìn)行市場交易;到20世紀(jì)80年代中期才逐步放松了市場交易的地域限制,當(dāng)時(shí)的農(nóng)村市場仍然以當(dāng)?shù)氐闹芷谛在s集市場為主。20世紀(jì)80年代中期以后,市場化改革分階段地推向粗糧、主要畜產(chǎn)品、糖料、油料、大豆、棉花和三大主糧(水稻、小麥和玉米),并從20世紀(jì)90年代初開始加速了農(nóng)產(chǎn)品的市場化改革進(jìn)程。

對糧棉油糖等大宗農(nóng)產(chǎn)品,國家采用雙軌制的市場化改革模式。這里以糧食為例,因?yàn)槠涫袌龌?jīng)歷了相當(dāng)長的改革歷程。我國于1985年廢除了統(tǒng)購制度,啟動糧食收購雙軌制改革,改革的主要內(nèi)容是:在逐漸降低國家的定購量和提高國家議購量的同時(shí),不斷提高國家收購糧食的議購價(jià),來促進(jìn)糧食市場發(fā)育和農(nóng)民增收。1990年超過30%的糧食由私人經(jīng)營,其余的糧食交易由半商業(yè)化的國有糧食企業(yè)執(zhí)行(Rozelle等,2000)。但隨著糧食產(chǎn)量不斷提高并于1996年突破5億噸后,糧價(jià)開始下降、國家?guī)齑鎰≡觯瑸楸Wo(hù)農(nóng)民利益,政府于1998年出臺了一項(xiàng)頗有爭議的糧食流通體制改革:按保護(hù)價(jià)敞開收購農(nóng)民余糧、糧食收儲企業(yè)實(shí)行順價(jià)銷售糧食、糧食收購資金實(shí)行封閉運(yùn)行的“三項(xiàng)政策”。但政策執(zhí)行3年后因困難重重就開始放松,并于2004年正式退出,最終糧食完成了市場化改革。

以上市場化改革對建立全國一體化市場產(chǎn)生多大的影響?在這方面,筆者做過多項(xiàng)研究,這里以水稻、玉米和大豆為例。研究表明,1989—1995年只有不到30%的區(qū)域糧食市場是整合的,或大部分的市場是分割的;但到21世紀(jì)初,幾乎百分之百的國內(nèi)不同地區(qū)的糧食市場趨于整合,市場運(yùn)行效率顯著提高(Huang等,2004;Huang等,2006)。對糧食以外的其他農(nóng)產(chǎn)品,因?yàn)楦母锉容^順利、改革期間干預(yù)少,更早地建立了全國一體化的市場。

農(nóng)產(chǎn)品市場改革對農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收起到重要的作用。這些作用總結(jié)起來,有如下3方面:首先,市場化改革提高了農(nóng)業(yè)資源的配置效益,促進(jìn)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化,提高了農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力;其次,市場化改革降低了農(nóng)民購買農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的價(jià)格,促進(jìn)了農(nóng)民對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的投入;第三,市場化改革降低了市場的交易成本,提高了農(nóng)民銷售農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格,促進(jìn)了農(nóng)民擴(kuò)大生產(chǎn)的積極性,增加了農(nóng)民收入。

雖然農(nóng)產(chǎn)品對外開放稍遲于國內(nèi)市場改革,但中國農(nóng)業(yè)對外開放步伐是相當(dāng)快的。農(nóng)產(chǎn)品對外開放主要體現(xiàn)在如下兩個(gè)方面:放寬農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的準(zhǔn)入條件和許可證,降低農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅。在減少國營貿(mào)易商控制進(jìn)出口的同時(shí),逐漸削減農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅。農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口平均稅率從1992年的42%下降到1998年的24%和2001年的21%;2001年加入WTO后,又降到11%。加入WTO后,中國還承諾取消對農(nóng)產(chǎn)品的出口補(bǔ)貼。

農(nóng)業(yè)對外開放使中國農(nóng)產(chǎn)品市場逐漸同國際市場整合起來。筆者的研究表明,在市場改革前期,例如在20世紀(jì)90年代之前,許多農(nóng)產(chǎn)品的名義保護(hù)率(即同等質(zhì)量情況下,國內(nèi)外價(jià)差百分比)要么為30%~80%,要么是-60%到-20%。但是隨著市場化改革的推進(jìn),到本世紀(jì)初(2002—2005年)國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品市場已基本上跟國際市場接軌,農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格差異最高不超過20%(Huang等,2008)。以上改革對國內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整產(chǎn)生了積極影響,同時(shí)也改善了農(nóng)產(chǎn)品的貿(mào)易結(jié)構(gòu)。例如,一方面,勞動密集型農(nóng)產(chǎn)品出口不斷增長,這相當(dāng)于我國“出口”的勞動力在上升;另一方面,土地密集型產(chǎn)品進(jìn)口不斷增長,這相當(dāng)于我國“進(jìn)口”短缺的水土資源在不斷增加。

中國農(nóng)產(chǎn)品市場的漸進(jìn)式改革模式在國內(nèi)外市場化改革中都有重要的借鑒價(jià)值。首先,農(nóng)產(chǎn)品市場改革的成功,對推進(jìn)我國工業(yè)和服務(wù)業(yè)市場的漸進(jìn)式改革起到借鑒的作用。其次,中國的市場化改革與前蘇聯(lián)等國家的改革模式不同,這些國家奉行的是激進(jìn)式的改革快速實(shí)現(xiàn)市場的自由化,但他們都付出了沉重的代價(jià)。第三,中國農(nóng)產(chǎn)品的國內(nèi)市場改革和對外開放,對其他發(fā)展中國家的市場化改革和對外開放也有重要的借鑒價(jià)值。

(四)農(nóng)業(yè)投入增長

過去40年,政府和農(nóng)民不斷增加農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投入也是中國農(nóng)業(yè)保持較快增長的重要驅(qū)動力。在政府投入中,對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)揮最重要作用的是農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和科技投入,這些投入提高了農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)力。長期以來,農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施(特別是農(nóng)田水利)建設(shè)一直是國家財(cái)政支農(nóng)的最大支出項(xiàng)目,耕地灌溉面積從1978年的4496.5萬公頃,增加到2016年的6714.1萬公頃(國家統(tǒng)計(jì)局,2017),對提高土地生產(chǎn)力起到重要的作用。農(nóng)民對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的投入也顯著增長,例如化肥的使用量從1978年的884萬噸,提高到2016年的5984萬噸,對糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品的增產(chǎn)起到極其重要的作用。因?yàn)檗r(nóng)業(yè)投入對農(nóng)業(yè)增長的促進(jìn)作用是顯而易見的,受文章篇幅限制,這里就不展開具體的分析和討論。

3、新時(shí)期面臨的挑戰(zhàn)、發(fā)展改革經(jīng)驗(yàn)和未來農(nóng)業(yè)展望

(一)應(yīng)對新時(shí)期面臨的挑戰(zhàn)、政策演變和改革經(jīng)驗(yàn)

中國農(nóng)業(yè)發(fā)展從21世紀(jì)初以來進(jìn)入了新的階段,過去長期積累下來的一些問題日益嚴(yán)重。在農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展面臨的諸多問題中,確保農(nóng)民增收、糧食安全和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展是21世紀(jì)初以來中國農(nóng)業(yè)發(fā)展面臨的最大挑戰(zhàn)。首先,雖然40年來農(nóng)民收入不斷增長,但在多數(shù)時(shí)期城鎮(zhèn)居民收入增長更快,城鄉(xiāng)居民收入的差距不斷擴(kuò)大,到2003年城鄉(xiāng)居民收入之比首次超過3倍,并在之后幾年逐年上升(國家統(tǒng)計(jì)局,2017),如何加快農(nóng)民增收、縮小城鄉(xiāng)差距,成為2004年以來中央農(nóng)村工作的重點(diǎn)。其次,中國曾經(jīng)是食物的凈出口國,但自2004年開始中國從食物凈出口國變成凈進(jìn)口國,而且進(jìn)口增長開始顯著快于出口增長,到2015年食物自給率降到94.5%(Huang等,2017),糧食安全問題再次引起政府的高度關(guān)注(韓俊,2015),也成為21世紀(jì)初以來農(nóng)業(yè)發(fā)展的另一大挑戰(zhàn)。第三,過去幾十年農(nóng)業(yè)持續(xù)的快速增長是以犧牲環(huán)境資源為代價(jià),許多農(nóng)區(qū)都出現(xiàn)地下水下降、土壤肥力衰退、農(nóng)業(yè)面源污染加重、生態(tài)和環(huán)境壓力日益嚴(yán)峻等現(xiàn)象(Zhang等,2013;Lu等,2015),到了21世紀(jì)初,農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展問題已再也無法回避了。

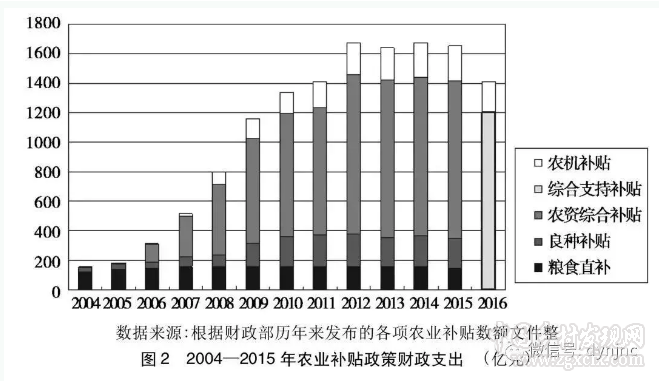

為應(yīng)對以上挑戰(zhàn),從2004年開始中央出臺了一系列強(qiáng)有力的政策措施。最能體現(xiàn)中央對農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展關(guān)注的是中央“一號文件”從2004年開始重新聚焦“三農(nóng)”問題,一系列重大惠農(nóng)惠民政策出臺。在保障糧食安全和農(nóng)民增收方面,最主要政策包括如下4個(gè)方面:(1)2004年在全國范圍內(nèi)取消了農(nóng)業(yè)稅;(2)2004年啟動了農(nóng)業(yè)直接補(bǔ)貼,之后補(bǔ)貼逐年增加(見圖2);(3)2004年開始啟動大宗農(nóng)產(chǎn)品的托市政策,包括2004年啟動的水稻和小麥的最低收購價(jià)政策、2008年啟動的玉米、大豆和油菜籽的臨時(shí)收儲政策,2011年和2012年分別啟動的棉花和食糖臨時(shí)收儲政策;(4)21世紀(jì)初以來政府加大了對農(nóng)業(yè)農(nóng)村的財(cái)政投入,特別是農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)業(yè)的科技投入。

以上許多政策對農(nóng)業(yè)增長和農(nóng)民增收起到了積極的作用。首先,我國糧食產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了破紀(jì)錄的“十二連增”,糧食產(chǎn)量年均增長率從2000—2005年的1%提高到2005—2016年2%以上(見表1)。其次,農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)值在扣除物價(jià)增長因素后,2005年以來年均實(shí)際增長保持在4.5%左右(見表1)。第三,城鄉(xiāng)居民人均純收入比率在2009年達(dá)到頂峰(3.3∶1)后,從2010年開始出現(xiàn)了下降趨勢,到2017年城鄉(xiāng)居民人均可支配收入比降到2.7∶1(國家統(tǒng)計(jì)局,2018)。

但巨額的農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼并沒有對農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生顯著的影響。農(nóng)業(yè)4項(xiàng)補(bǔ)貼(糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼和農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼)在2012年達(dá)到近1700億元(見圖2);補(bǔ)貼增加了農(nóng)民收入,但我國有2億多農(nóng)戶,平均每戶拿到的補(bǔ)貼還不到700元,對農(nóng)民增收的影響甚微。因?yàn)榇蟛糠洲r(nóng)業(yè)補(bǔ)貼是基于農(nóng)戶原來的承包地面積發(fā)放的,與實(shí)際生產(chǎn)“脫鉤”,所以對糧食生產(chǎn)沒有產(chǎn)生影響(黃季焜等,2011)。同時(shí),1700億元也是巨大的財(cái)政負(fù)擔(dān),影響了國家對農(nóng)業(yè)其他領(lǐng)域的投入增長。

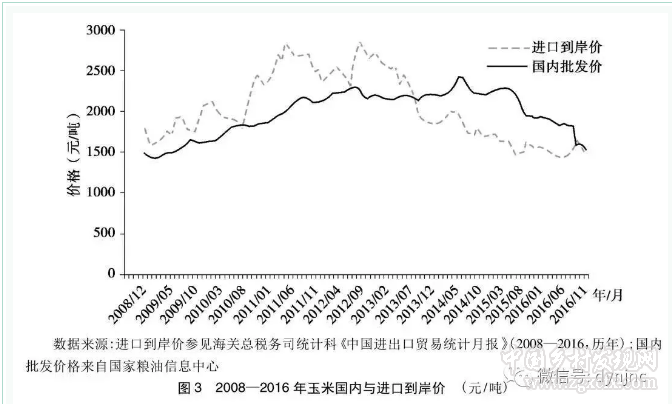

對大宗農(nóng)產(chǎn)品托市政策的實(shí)際效果更有不少爭議。托市政策在促進(jìn)農(nóng)民增收的同時(shí),也產(chǎn)生了不少問題,最突出的是玉米臨時(shí)收儲政策帶來的一系列供給側(cè)結(jié)構(gòu)性問題(黃季焜,2018):(1)雖然促進(jìn)了玉米生產(chǎn),但玉米面積擴(kuò)大,減少了大豆等農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn);(2)玉米國內(nèi)外價(jià)格出現(xiàn)了嚴(yán)重的倒掛現(xiàn)象,到2015年國內(nèi)外玉米差價(jià)最高時(shí)達(dá)到40%多(見圖3),影響了畜牧業(yè)和玉米加工業(yè)等下游產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn);(3)玉米庫存劇增,2015年底玉米庫存超過當(dāng)年的玉米產(chǎn)量;(4)出現(xiàn)了玉米替代品(高粱、大麥、玉米干酒糟高蛋白飼料、木薯等)進(jìn)口的劇增局面,2015年這些替代品進(jìn)口總量達(dá)4000萬噸左右。雖然玉米政策導(dǎo)致供給側(cè)一系列問題是典型案例,但所有其他實(shí)施了托市政策的糧油棉糖農(nóng)產(chǎn)品在過去一段時(shí)期內(nèi)也或多或少產(chǎn)生了供給側(cè)結(jié)構(gòu)性問題。

近年來農(nóng)業(yè)開始了新一輪改革,已初見成效。在農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼方面,在經(jīng)歷了2012—2014年的基本保持總量不變的時(shí)期后,2015年開始調(diào)減四項(xiàng)補(bǔ)貼,把部分補(bǔ)貼支出轉(zhuǎn)向?qū)r(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變和提高生產(chǎn)力方面的投入,2016年把除農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼以外的其他三項(xiàng)補(bǔ)貼合并為綜合支持補(bǔ)貼(見圖2)。在農(nóng)產(chǎn)品市場政策方面,從2014年開始,政府取消了大豆臨時(shí)收儲政策,在經(jīng)歷了短暫的目標(biāo)價(jià)格政策后,最終于2017年取消了大豆目標(biāo)價(jià)格政策;而油菜籽和食糖的臨時(shí)收儲政策則先后于2014年和2015年被取消。在玉米方面,政府于2016年實(shí)施了“價(jià)補(bǔ)分離”的市場化改革,改革效果立竿見影:玉米價(jià)格迅速下降,生產(chǎn)開始回落,國內(nèi)外玉米價(jià)差縮小(見圖3),所有玉米替代品的進(jìn)口迅速下降;2017年玉米、玉米替代品和玉米的所有下游產(chǎn)業(yè)都進(jìn)入了正常的市場運(yùn)行環(huán)境。從之前的市場干預(yù)到近幾年的市場改革,我國走過了一段彎路,這一經(jīng)歷再次驗(yàn)證了本文前面提到的觀點(diǎn),即市場化改革是中國農(nóng)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵和重要驅(qū)動力。

在促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展方面,近年來政府做出巨大努力。在水資源方面,加大了水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等供給側(cè)投入,推進(jìn)了水價(jià)與水市場構(gòu)建等需求側(cè)的改革。在耕地資源方面,提出“藏糧于地”發(fā)展思路,實(shí)施了基本農(nóng)田保護(hù),加大了農(nóng)田保護(hù)性耕作等投入力度。在科技方面,提出“藏糧于技”發(fā)展戰(zhàn)略,加大了科技投入水平。在農(nóng)業(yè)農(nóng)村環(huán)境方面,實(shí)施了2020年前化肥施用零增長計(jì)劃,推進(jìn)了農(nóng)村環(huán)境建設(shè)和農(nóng)村生態(tài)建設(shè)。這些政策和措施無疑將對中國農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展發(fā)揮積極促進(jìn)的作用。

(二)未來農(nóng)業(yè)發(fā)展展望

中國農(nóng)業(yè)將進(jìn)入新階段,雖然需要始終關(guān)注國家食物安全,但中國未來食物自給率基本能夠保持較高的、可接受的安全水平。最近多項(xiàng)預(yù)測研究都表明,雖然糧棉油糖肉奶進(jìn)口逐漸增長的格局在未來10年難以改變,但除個(gè)別農(nóng)產(chǎn)品外,中國多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品的自給率都將保持較高的水平(中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院,2016;Huang等,2017;OECD-FAO,2016;USDA,2016)。

筆者的預(yù)測也得出如下幾個(gè)主要結(jié)論(黃季焜等,2018)。首先,中國在未來15年,食物自給率將從現(xiàn)在的95%下降到2030年的90%~91%,下降4~5個(gè)百分點(diǎn)。增加進(jìn)口的主要是大豆、玉米、食糖等水土密集型農(nóng)產(chǎn)品,而這些產(chǎn)品進(jìn)口增長是完全處于北美、南美和東歐等目前我國主要貿(mào)易伙伴的生產(chǎn)和出口能力之內(nèi)。其次,因?yàn)榭诩Z需求將呈現(xiàn)下降趨勢,未來15年中國的大米和小麥能保持基本自給,但飼料糧需求將繼續(xù)超過生產(chǎn),進(jìn)口將不斷增長,增加飼料糧進(jìn)口有利于國內(nèi)畜牧業(yè)的發(fā)展和畜產(chǎn)品的供給安全。第三,消費(fèi)者對畜產(chǎn)品、水產(chǎn)品、蔬菜、水果和食品質(zhì)量安全的需求將顯著增長,國家與社會對農(nóng)業(yè)的多功能需求(如生態(tài)、景觀、旅游、文化等)也將成為農(nóng)業(yè)新的增長點(diǎn),高價(jià)值農(nóng)產(chǎn)品和多功能農(nóng)業(yè)的發(fā)展是未來農(nóng)業(yè)增長和農(nóng)民農(nóng)業(yè)增收的主要增長源。第四,如果2030年有10%的食物凈進(jìn)口,其隱含的虛擬水凈進(jìn)口將相當(dāng)于目前我國灌溉水總用量的35%~40%,其隱含的虛擬土地凈進(jìn)口將相當(dāng)于目前全國耕地面積的49%(Ali等,2017)。

4、總結(jié)和建議

中國農(nóng)業(yè)40年的改革和發(fā)展,突顯了改革的成就和政策的影響。1978年開始的以家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制為核心的農(nóng)村土地制度改革,啟動了中國農(nóng)村40年的改革,極大地提高了農(nóng)民生產(chǎn)積極性,提高了土地和勞動生產(chǎn)率,改革中后期的許多農(nóng)村制度創(chuàng)新,也都提升了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力和促進(jìn)了農(nóng)民增收;農(nóng)業(yè)科技發(fā)展與改革顯著促進(jìn)了農(nóng)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和農(nóng)業(yè)全要素生產(chǎn)率的穩(wěn)步增長;市場改革和對外開放為農(nóng)產(chǎn)品市場化建立了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),提高了資源配置效益,促進(jìn)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、增加了農(nóng)民收入;農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等投入的不斷增長,顯著改善了農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)條件,提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力。雖然40年農(nóng)業(yè)改革與發(fā)展不是一帆風(fēng)順的,部分時(shí)期也走過一些彎路,但中國農(nóng)業(yè)改革與發(fā)展的成就是舉世矚目的。中國40年的農(nóng)業(yè)發(fā)展和改革證明,農(nóng)村制度創(chuàng)新、農(nóng)業(yè)技術(shù)進(jìn)步、農(nóng)產(chǎn)品市場化改革和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力投入,是中國農(nóng)業(yè)增長的四大驅(qū)動力,也是中國農(nóng)業(yè)發(fā)展與改革的四大法寶。

中國農(nóng)業(yè)在向?qū)崿F(xiàn)“十九大”提出的2035年和2050年兩階段奮斗目標(biāo)邁進(jìn)之時(shí),未來30年農(nóng)業(yè)如何改革與發(fā)展?實(shí)際上,在發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展路徑方面,中央已經(jīng)做出了總體部署,提出近期要加快農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,并把實(shí)施鄉(xiāng)村振興列入建設(shè)中國特色社會主義現(xiàn)代化強(qiáng)國的重大戰(zhàn)略。但如何更好地推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,如何有效地落實(shí)鄉(xiāng)村振興發(fā)展戰(zhàn)略,可能不能再像過去一樣,摸著石頭過河。過去40年農(nóng)業(yè)發(fā)展改革的成功經(jīng)驗(yàn),也包括一些時(shí)期走過的彎路,都將是未來中國農(nóng)業(yè)發(fā)展改革難以估價(jià)的法寶。目前農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的關(guān)鍵問題是要處理好政府和市場的關(guān)系,理清市場和政府各自不可替代但又相輔相成的作用,讓市場更好地發(fā)揮配置資源的作用,政府的主要職能是改善市場環(huán)境、彌補(bǔ)市場失靈和提供公共品,從而提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力和競爭力并促進(jìn)農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)型。在農(nóng)產(chǎn)品方面,因?yàn)樗临Y源有限,要在全球背景下解決中國的農(nóng)業(yè)發(fā)展和食物安全問題,農(nóng)業(yè)發(fā)展要有所為有所不為,要把提升高值高效農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)力、食品安全和培育這些產(chǎn)品的市場作為未來國家支農(nóng)的重點(diǎn)。

中國鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)轉(zhuǎn)自:《農(nóng)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)》2018年第3期

(掃一掃,更多精彩內(nèi)容!)