從過密化到機械化:中國農業機械化革命的歷程、動力和影響(1980~2015)

摘要:農業機械化是對中國小農經濟的一次歷史性變革。中國農業機械化自農業集體化時期即得以低水平起步, 20世紀80年代之后雖有所發展, 但速度非常緩慢。2000年以來, 尤其是2005年之后, 由于工業化和城市化的快速進展, 為農業機械化提供了內生動力;政府因勢利導, 大力推進農業機械化進程, 使之得以突飛猛進的發展, 在很短的時間內由農業機械化的初級階段邁入中級階段, 預計2020年左右將進入高級階段。作為一個人口眾多的農業大國, 農業機械化在中國的深度推進, 確實是一場革命性的變化, 對中國的農業經營形態、城鄉關系格局等都產生了重大影響。

關鍵詞:農業機械化; 工業化; 城市化; 農業轉型;

一、問題和回顧

工業化和城市化過程中的農業轉型, 一直是理論界的一個重要問題。理性化的資本主義的發展必然導致傳統農村經濟的淘汰, 并將造成農村共同體關系的瓦解。“一旦農業生產由勞動密集變成資本密集, 小耕作的優勢便告消失, 農民也就會成為資本的奴隸” (韋伯, 1997) 。

馬克思則依據英國工業革命中農業轉型的歷史經驗, 對此做了更加細致的分析。隨著資本主義的擴張和英國農村圈地運動的發展, 傳統農業經營形式發生了巨大變化, 類似于資本主義機器大工業中發生的階級分化一樣, 農村土地日益集中, 農民日益分化為擁有大規模土地的少量農場主和完全失去土地的大量農業工人 (馬克思, 2008) 。考茨基進一步完善了馬克思的說法, 他認為, “現代農村經濟就是資本主義的經濟, 具有資本主義生產方式的一切特征”;與小生產相比, 農業中的大生產具有極大的優越性 (考茨基, 1955) 。

沿著馬克思、考茨基的路徑, 列寧進一步系統論證了傳統小農經濟分化與資本主義國內市場形成之間的關系 (列寧, 1959) 。列寧的論述直接以民粹派的“小農經濟穩固論”為靶子, 從而引發了著名的持續性的“列寧—恰亞若夫”之爭 (Bernstein, 2009;Banaji, 1976) 。

借用列寧評論考茨基《土地問題》一書的話說, 他們討論的關鍵問題是, 在資本主義發展的過程中, “資本是不是掌握了農業, 資本是不是改變了農業的生產形式和所有制的形式, 以及這個過程是怎樣進行的” (列寧, 1984) 。仔細來看, 他們提出了兩個既相互關聯又差別很大的重大問題:第一, 與傳統農業相比, 資本 (肥料、機器等) 的大規模投入, 對農業生產力產生了多大影響?第二, 資本的大規模投入, 對傳統農業的生產關系會產生多大影響?“列寧—恰亞若夫”之爭的焦點在后一問題, 列寧認為, 資本的大規模進入會徹底改變傳統農業的生產關系, 形成一種“大農場+無產化的農民”的“資本主義農業”;恰亞若夫則強調家庭經營在這一過程中的穩固性。因此, 二者在理論視角上的分歧更為關鍵, 相關經驗證據方面的分歧往往容易被夸大和過分解讀 (Lhamann, 1982) 。因此, 同樣是運用地方自治局的統計資料, 恰亞若夫與列寧得出了非常不同的結論。

關于資本投入對傳統農業的影響, 在第二次世界大戰后, 發展中國家農業“綠色革命”過程中得到了更充分的討論。20世紀60年代, 在印度和其他一些發展中國家開始了一場以使用高產種子、化肥、農藥等生產要素為標志的技術革命, 一般被稱為“綠色革命” (1) 。在傳統農業中, 土地和勞動力是兩種最關鍵的生產要素, 傳統農業的變遷是在人口壓力下的農業集約化的過程:既是土地利用的集約化, 也是勞動投入的集約化 (埃斯特·博塞拉普, 2015) 。隨著人口對土地壓力的增長, 單位土地面積承載的勞動力越來越多, 農業的“過密化”就成了一個不可避免的過程 (黃宗智, 2000a) 。傳統農業的部分技術變遷, 也主要是增加了農業生產的勞動密集度, 以提高單位面積的農業產量。“綠色革命”卻是一種新的農業技術革命, 它主要是增加農業生產中的資本投入, 包括化肥、種子、農藥、拖拉機、現代灌溉設備等配套設施, 由此使資本替代土地和勞動力成為農業生產和變遷中的關鍵因素 (埃斯特·博塞拉普, 2015) 。

因此, “綠色革命”的本質就是農業的“資本化”, 資本成為農業生產的關鍵因素, 而這些資本品恰恰又是工業對農業的“反哺”。在這種情況下, 農業由傳統的勞動密集型產業開始朝資本密集型產業轉型。換句話說, “綠色革命”就不是自20世紀60年代在發展中國家才開始興起, 而是自工業革命以來現代工業和科技因素不斷對傳統農業進行“改造”的一個過程, 即馬克思、列寧等所指出的資本主義發展過程中的農業轉型問題 (2) 。

明清以來, 中國形成了一種“過密化”的小農經濟 (黃宗智, 2000a) , 人地關系的高度緊張一直是制約農業取得突破性發展的核心因素, 以至邁入了一種“高水平均衡陷阱” (Mark, 1973) 。在人口壓力未能有效緩解的情況下, 1949年以來, 中國農業雖然也部分經歷了“綠色革命”的過程 (3) (Stavis, 1974, 1975) , 化肥、農藥等現代生產要素投入顯著增長, 但結果還是未能擺脫“過密型增長”的結局, 農業增長的大部分被大規模的新增人口所吸納 (黃宗智, 2000b) 。

2000年之后, 隨著城市化的加速推進、農村人口的大規模外流、人民消費結構的轉型等多種因素的交叉影響, 中國農業走到了新的十字路口。中國正在經歷一場“隱性農業革命”, 這主要是由人口消費結構轉型所推動的, 同時也包括了資本投資對傳統農業的改造。黃宗智對這一過程中的農業“資本化”的構成和來源, 及其對農村雇傭關系的影響——“沒有無產化的資本化”, 都進行了初步論述 (黃宗智、彭玉生, 2007;黃宗智, 2010;黃宗智等, 2012;黃宗智、高原, 2013;黃宗智, 2014;黃宗智, 2016) 。與此同時, 主要由于國家對工商資本進入農業的宏觀政策的調整, 工商資本下鄉經營農業進展迅速, 由此也引起了學者對中國農業的“資本化”方向、政府主導型的農業轉型道路的利弊等問題的激烈討論 (4) 。

無論是考茨基—列寧早期關于農業“資本主義”轉型的討論, 還是20世紀中期以來學界關于“綠色革命”過程中農業“資本化”的研究, 農業機械化始終是其中的重要問題。比如, 列寧在討論農業的資本主義轉型問題時, 就特別指出了農業機器的使用可能造成的“去小農化” (de-peasantization) 的社會后果 (列寧, 1959) 。Byres在對印度農業“綠色革命”的研究中也指出, 綠色革命包含了兩類不同的“技術變革”, 一類是以高產種子、化肥、除草劑等為代表的生物化學創新, 這類技術能夠吸納勞動力和節省耕地, 能夠被任何規模的農戶所使用, 不同階層的農民都能從中獲益;而農業機械化 (拖拉機、播種機、脫粒機、聯合收割機等) 則是對勞動力的替代, 適用于規模農業, 需要大量的資本投資, 只有大規模農場才能使用和獲益 (Byres, 1981) 。博塞拉普也將現代農業中的工業品投入分為以化肥、農藥為代表的化學投入和以拖拉機為代表的機械化兩部分 (博塞拉普, 2015) 。顯然, 農業機械化是農業“資本化”的重點領域之一, 而且, 它不僅對農業的生產力有重要推動, 而且對農業生產關系也會產生重要影響;同時, 機械化的引入也與農村既有階層結構密切相關, 機械化的拓展還會反過來重塑農村社會結構。

國外學者對不同國家和地區農業機械化的過程, 及其對農村社會的影響已經進行了大量研究。比如, 1939年, 美國《農村社會學》 (Rural Sociology) 雜志就針對當時正在展開的農業機械化對美國農村社會的全方位影響開辟專輯進行了討論。Hamilton在文章開篇即指出, 最近正在這個國家展開的農業機械化的速度和規模都大大超出了普通人所能想象和理解的范圍。他細致考察了美國農業機械化的歷程, 及其對農村社會的全方位影響:農業生產中勞動力的大規模下降、農業生產固定資本投入的大規模增長、農民越來越依賴于外部市場和經濟條件, 等等。同時, 農業機械化過程中增加的不少成本還通過一些機制轉移到了國家肩上:政府承擔了原來由家庭農場自身承擔的農場安全、農民就業、住房保障等項目, 也就是說機械化還間接影響了國家和農民之間的關系。Hamilton最后指出, 農業機械化的全方位社會影響當然不能從其他技術變革和經濟因素中孤立出來考慮, 但是, 在造成不斷變化的秩序 (ever changing order) 的所有變量中, 農業機械化無疑是一個非常關鍵的因素。“我們正處在這樣一個階段, 若要讓機械化停止前進, 我們將花費巨大社會代價, 若要進一步推進機械化, 我們同樣要付出巨大社會代價” (5) (Hamilton, 1939) 。

1981年, 《農村社會學》 (Rural Sociology) 再次刊登了一篇回顧農業機械化對美國農村社會經濟影響的論文, 對相關討論進行了系統性的總結, 發現農業機械化是導致美國農村的經濟、社會和環境變遷的最主要因素之一, 它對農村社會的最大影響是大規模解放了勞動力, 由此推動了農村人口大規模向城市的遷移, 對城鄉社會結構的重構起到很大作用 (Berardi, 1981) 。與此同時, 學者對其他國家和地區農業機械化的社會影響也進行了非常豐富的討論 (6) 。

應該說, 集體化時期是中國農業機械化起步和快速發展時期, 20世紀80年代“家庭聯產承包責任制”初期, 農業機械化不僅未能持續推進, 反而因經營體制的巨變使集體化時期發展起來的農業機械化基礎在不同程度上受到了損毀, 農業機械化水平有所下降。進入20世紀90年代, 由于三農危機的影響, 農業經營效益低下, 農業經營環境糟糕, 農業機械化雖有一定發展, 但速度非常緩慢。

2000年之后, 農業經營環境大為改善。2004年, 國家出臺了《農業機械化推進法》;2005年開始, 中央開始對農業機械化進行大規模政策補貼, 使農業機械化在過去十多年間得以突飛猛進, 形成了一場影響深遠的農業機械化革命。

學界對近年來中國農業機械化的快速發展也給予了一定關注, 相關研究主要聚焦于兩方面。一部分學者對中國農業機械化的現狀特征和政策體系給予了分析 (白學峰等, 2017;段亞莉等, 2011;曹陽、胡繼亮, 2010;沈國舫、汪懋華, 2008;易中懿, 2011;劉恒新等, 2015, 2016;周晶等, 2013;侯方安, 2008;羅錫文等, 2016) 。這些研究主要從農業工程或農業機械技術變革的角度切入, 部分揭示了中國農業機械化的現狀特征, 為深化相關研究提供了重要基礎。但是, 他們的主要缺陷是比較片段化地討論農業機械化進程, 對農業機械化的發展歷程和總體水平尚缺乏一個全局性的論析。2000年之后的十多年時間, 是中國農業機械化由初級階段迅速跨入中級階段, 并很快邁入高級階段的歷史性變革時期, 已有研究并未對這一歷史進程進行全局性的把握, 更未對推動這一過程的動力機制進行深度分析。

另外一些學者集中于討論農業機械化與農村勞動力之間的替代關系, 以及由此給農業生產帶來的可能影響 (周振等, 2016;鄭旭媛、徐志剛, 2017;劉鳳芹, 2006;徐建國、張勛, 2016;潘彪、田志宏, 2018;王歐等, 2016;林善浪等, 2017;王水連、辛賢, 2017;王曉兵等, 2016;楊進等, 2018;Liu et al., 2014;Wang et al., 2016;Zhang et al., 2017) 。這些研究捕捉到了農業機械化對農業生產 (尤其是對勞動力的替代) 的重要影響, 但是, 其中一個嚴重缺陷是有意無意地將農業機械化問題“孤立”起來, 僅將其當作一項重要的農業技術變革來分析, 對農業機械化與工業化和城市化的密切互動機制, 以及農業機械化對城鄉關系格局的深度影響均很少觸及。其實質是將農業機械化“抽離”出中國正在劇烈展開的工業化和城市化的大轉型之外來討論, 因此在分析農業機械化對農村勞動力的替代和農業生產經營的影響時, 是脫離了具體時空背景的抽象論述。

本文試圖在上述兩方面有所彌補, 一方面對農業機械化的發展歷程進行一個總體性的把握, 同時將農業機械化納入中國工業化和城市化的大轉型之中, 對農業機械化與農業經營模式、城鄉關系格局的互動機制進行初步探討。

二、農業機械化革命的歷程 (1980~2015年)

1949年之后, 中國農業機械化的發展有3個重要時期。一是農業集體化時期, 農業機械化得以啟動和初步發展;二是“家庭聯產承包責任制”之后到2000年左右, 農業機械化取得一定進展, 但總體速度緩慢;三是2000年之后, 尤其是2005年以來, 農業機械化發展速度明顯加快, 在短期內加速了農業生產的機械化革命。

(一) 起步階段:1980~2000年

農業集體化時期, 在“三級所有、隊為基礎”的人民公社體制下, 中國農業機械化獲得了初步發展 (Stavis, 1978;Datta, 1980) 。20世紀80年代初期, “家庭聯產承包責任制”推行之初, 由于體制變動, 原集體所有的農業機械的管理和使用都受到了很大沖擊, 農業機械化發展速度明顯放緩, 發展水平略有下降。比如, 最典型的表現是農村大中型拖拉機擁有量自80年代中后期就開始持續下降, 一直到90年代后期才開始重新增長, 2000年左右才重新回到20世紀80年代中期的水平;大中型拖拉機配套農具的擁有量也呈現出同樣的變化趨勢 (見圖1) 。農作物機耕水平、機播水平、耕種收綜合機械化水平在80年代初期的下降也反映了這一問題。

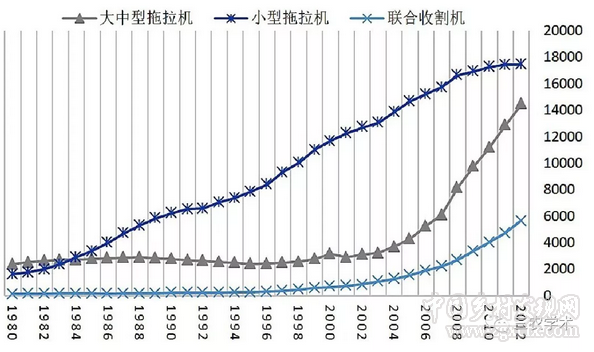

圖1 3種主要農業機械總動力 (1980~2012年) (萬千瓦)

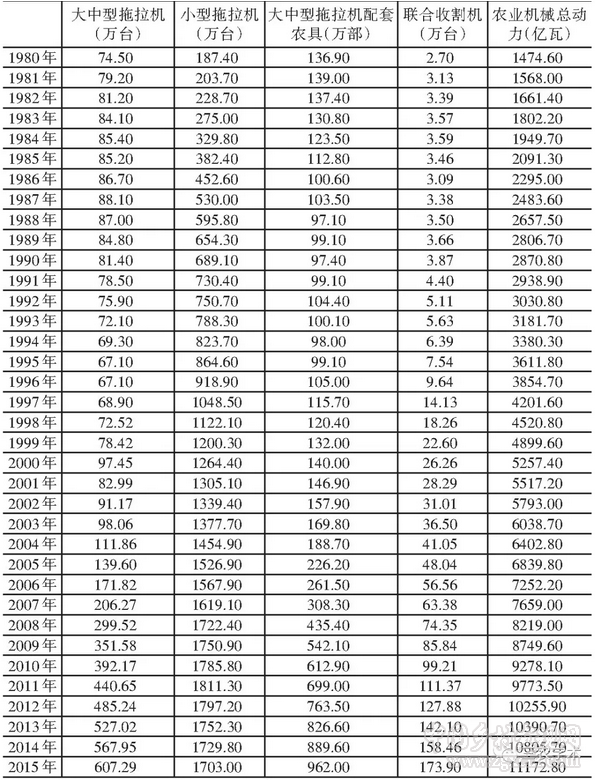

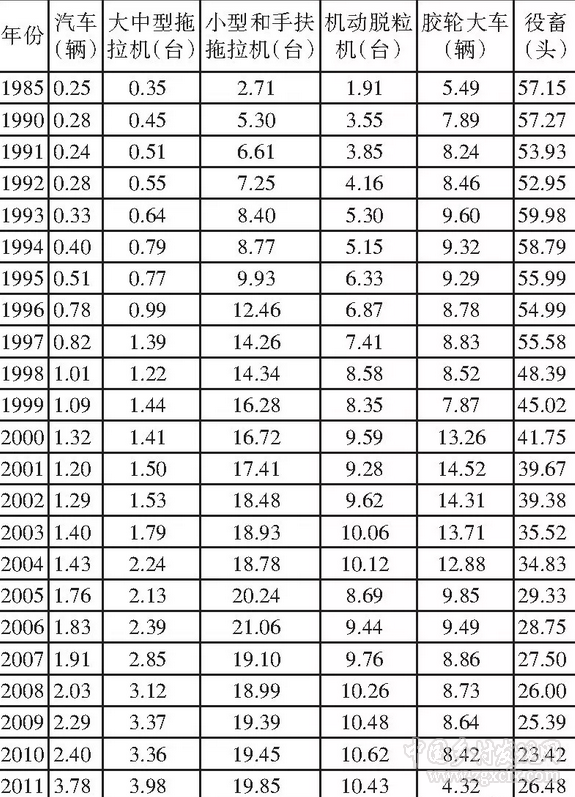

20世紀80年代初期到2000年前后, 中國農業機械化取得了一定進展 (見表1) , 農業機械化的主要動力源于農民對小型農業機械的自主采用。比如, 農民擁有的小型拖拉機在此期間快速增長, 1980年僅187.4萬臺, 到1990年增長到了689.1萬臺, 到2000年已達1264.4萬臺。農村每百戶家庭擁有小型和手扶拖拉機的數量 (見表2) , 由1985年的2.71臺, 增長到1990年的5.3臺, 2000年達到了16.72臺。小型拖拉機的總動力, 也由1980年的1615.63萬千瓦, 增長到了1990年達6231.4萬千瓦, 到2000年則達到了11663.87萬千瓦。其他小型農業機械, 如機動脫粒機、農用水泵、噴霧器等也快速增長。這些小型農業機械的大規模采用, 尤其是小型拖拉機的運用, 大大減輕了農民勞動強度, 對傳統牲畜動力形成了一定替代, 農民每百戶家庭擁有的役畜數量, 由1993年59.98頭的高峰下降到了2000年的41.75頭, 下降近1/3。在此期間, 聯合收割機也緩慢得以運用, 20世紀90年代中后期采用速度明顯加快, 1980年全國農村聯合收割機僅2.7萬臺, 到1990年也僅有3.87萬臺, 但到2000年增長到了26.26萬臺。這主要得益于小型農業機械的采用, 農業機械總動力由1980年的1474.6億瓦, 增長到了1990年的2870.8億瓦, 到2000年則達到了5257.4億瓦 (見表1) 。

表1 主要農業機械年末擁有量 (1980~2015年)

注:自2000年起, 大中型拖拉機、聯合收獲機統計口徑變化, 數字有調整;自2008年起使用農業部農機化司統計數字。數據來源:《中國農村統計年鑒 (2016) 》, 第36頁。

表2 農村居民家庭平均每百戶擁有主要生產性固定資產數量 (1985~2012年)

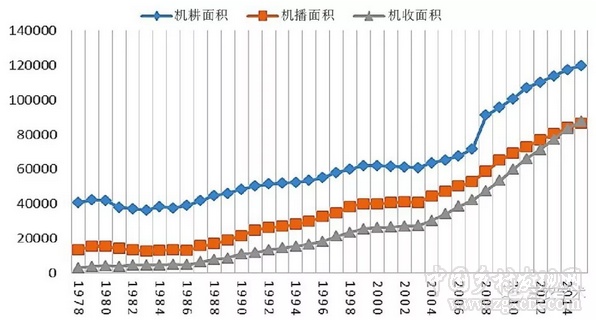

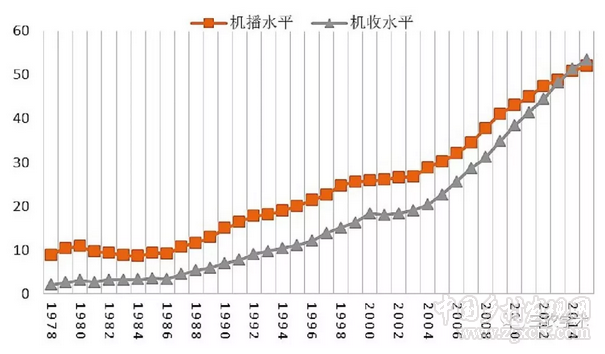

從農作物機械化作業面積來看 (見圖2) , 1980年機耕面積為4210.25萬公頃, 1990年增長到4832.53萬公頃, 2000年達到了6208.78萬公頃;顯然, 20世紀80年代機耕面積增長量非常有限, 90年代, 機耕面積也只增長了不到40%。1980年機播面積為1555.17萬公頃, 1990年增長到2158.79萬公頃, 2000年達到了3990.23萬公頃, 其增長趨勢和機耕面積相似, 80年代增長非常有限, 90年代增速則相對加快。1980年機收面積為435.44萬公頃, 1990年增長到了1101.07萬公頃, 2000年達到了2646.02萬公頃, 機收面積的增長速度明顯快于機耕和機播面積。

圖2 機械化作業面積 (1978~2014年) (單位:千公頃)

資料來源:2004年之前來源于《國內外農業機械化統計資料》, 2005年后來自于各年《中國農業機械工業年鑒》。

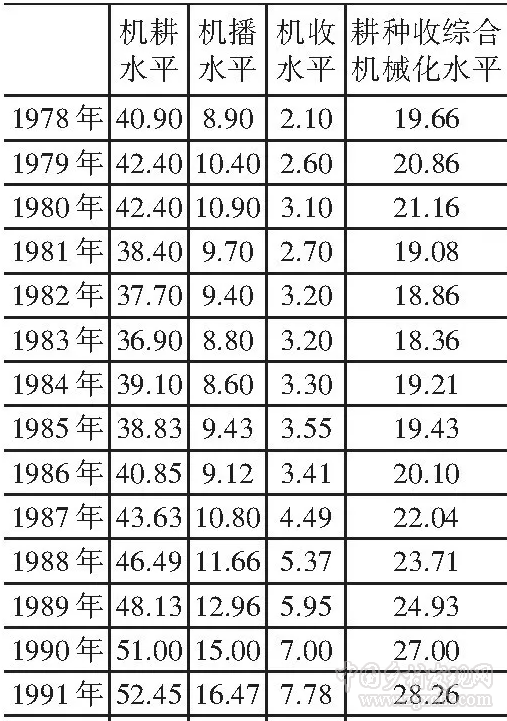

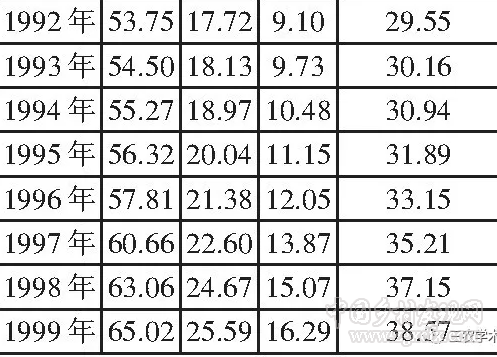

從農作物機械化作業水平來看 (見表3) , 1980年機耕水平為42.4%, 1990年增長到51%, 2000年增長到65.19% (7) , 20年時間共增長約20個百分點;1980年機播水平為10.9%, 1990年增長到15%, 2000年增長到25.8%, 20年時間共提高約15個百分點;1980年機收水平為3.1%, 1990年增長到7.0%, 2000年增長到了18.3%, 20年時間共提高約15個百分點。1980年農作物耕種收綜合機械化水平為21.16%, 1990年增長到27%, 2000年增長到了39.31%, 20年時間共增長不足20個百分點。而且, 由于一直以農業部統計耕地面積數據為基礎計算, 較大地高估了機耕水平, 若按照1996年全國農業普查耕地面積計算, 2000年實際機耕水平僅47.8%, 耕種收綜合機械化率僅30.59%, 這從2000年機耕面積較1980年只增長不到40%中也能反映出來。

表3 農作物機械化作業水平 (1978~1999年) (單位:%)

資料來源:農業部農業機械化管理司、中國農業機械工業協會, 《國內外農業機械化統計資料》, 中國農業科學技術出版社, 2007年, 第100~102頁。

總體來看, 1980年到2000年初期, 中國農業機械化雖有一定進展, 但速度比較緩慢, 耕種收綜合機械化率年均增速不到1個百分點。2000年, 第一產業從業人員占全社會從業人員的比重仍然高達50% (8) , 較1980年 (67.85%) 只下降了18個百分點, 年均下降不足1個百分點。因此, 到2000年左右, 中國農業實際耕種收綜合機械化水平剛剛超過30%, 人力畜力仍然是中國農業生產的主要動力, 農業機械化處于起步和初級階段 (9) 。

(二) 飛速發展階段:2000~2015年

2000年之后, 中央進行了農村稅費改革, 改善了農業經營環境。2004年, 國家出臺了《農業機械化推進法》;2005年開始, 中央開始對農業機械進行大規模政策補貼, 中國農業機械化進入了一個突飛猛進的時期。

從主要農業機械年末擁有量來看 (見表1) , 2000年以后, 大中型拖拉機和聯合收割機得以大規模采用。大中型拖拉機在2000年初期 (不足100萬臺) 還仍然增速緩慢, 2004年開始快速增加, 當年突破了100萬臺, 2010年達到了392.17萬臺, 2015年則達到了607.29萬臺, 在約10年的時間中總量增長了6倍;大中型拖拉機總動力也由2004年的3713.09萬千瓦增長到了2012年的14436.39萬千瓦, 8年時間內增長了約4倍。大中型拖拉機配套農具也迅速增長, 由2000年的140萬部增長到了2010年的612.9萬部, 到2015年達到了962萬部, 十多年時間增長了近7倍。2000年, 聯合收割機擁有量僅26.26萬臺, 2005年達到了48.04萬臺, 2010年則增加到了99.21萬臺, 2015年繼續增長到173.9萬臺, 在10年時間內也增長了3.5倍以上;聯合收割機總動力由2000年的660.93萬千瓦, 增長到了2012年的5670.54萬千瓦, 十多年時間內增長了近10倍。

小型拖拉機則延續了1980年以來的快速增長態勢, 但到2010年左右, 其增長已基本達到了峰值, 2011年開始還略有下降。主要得益于大中型農業機械的快速增長, 農業機械總動力也快速增加, 由2000年的5257.4億瓦, 增長到了2010年的9278.1億瓦, 2015年則達到了11172.8億瓦。可從這3種主要農業機械總動力的變化中看得更加清楚 (見圖1) , 小型拖拉機總動力自1980年以來一直快速增長, 近年已基本達到峰值, 而大中型拖拉機和聯合收割機總動力則從2005年前后開始加速增長, 近年增長速度尤其可觀。

與此相應的是農業生產對傳統牲畜動力的依賴急速下降, 機械動力逐步替代牲畜和人力成為農業生產的主要動力來源。比如, 農村家庭每百戶擁有的膠輪大車數量 (見表2) , 在2000年之前還基本處于不斷上升階段, 到21世紀初期達到了峰值 (2001年14.52輛) , 此后則急速下降 (2012年僅4.31輛) ;每百戶農村家庭擁有的役畜數量, 則在1993年達到峰值 (59.98頭) , 此后開始逐步下降, 2000年以后下降速度進一步加快。

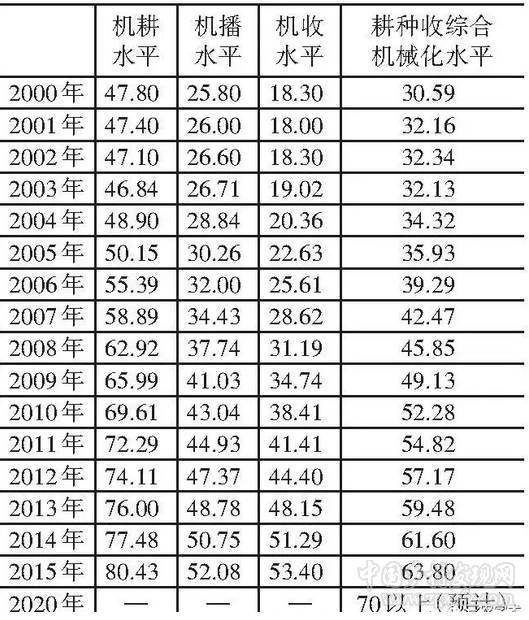

就農業機械化作業面積和作業水平來看 (見圖2、圖3、表4) 。2000年機耕面積為6208.78萬公頃, 2015年增長到了11987.64萬公頃, 15年時間幾乎翻了1倍;2000年機播面積為3990.23萬公頃, 2015年達到了8665.12萬公頃, 翻了1倍還多;2000年機收面積為2644.6萬公頃, 2015年增長到了8764.44萬公頃, 增長了3倍多。2000年機耕水平為47.8%, 2015年增長到了80.43%, 尤其是2005~2015年之間, 由50.15%增長到了80.43%, 足足增長了30個百分點, 年均增長3個百分點。2000年機播水平為25.8%, 2015年增長到了52.08%, 2005~2015年之間增長了20個百分點, 年均增長2個百分點。2000年機收水平僅18.3%, 2015年達到了53.4%, 2005~2015年增長了30多個百分點, 年均增長超過3個百分點。耕種收綜合機械化率由2000年的30.59%增長到了2015年的63.8%, 其中, 2005~2015年間增長近30個百分點, 年均增長近3個百分點;預計到2020年, 綜合機械化率將達到70%以上。

表4 農作物機械化作業水平 (2000~2015年) (單位:%)

注:年后統計口徑較此前有調整。年前的耕地面積數據以1996年農業部的統計數據為基礎, 2000年后的耕地面積數據以1996年全國農業普查數據為基礎, 較農業部統計數據明顯要更大 (也更準確) , 由此導致機耕水平 (機耕面積占耕地總面積比重) 統計的調整。資料來源:2008年以后數據見各年《中國農業年鑒》;2000~2007年之前的數據來源于各年《中國農業機械工業年鑒》。綜合機械化率計算公式參照中國農業機械工業年鑒方法:綜合機械化率=0.4×耕種機械化率+0.3×播種機械化率+0.3×收割機械化率。

圖3 機械化作業水平 (1978~2014年) (單位:%)

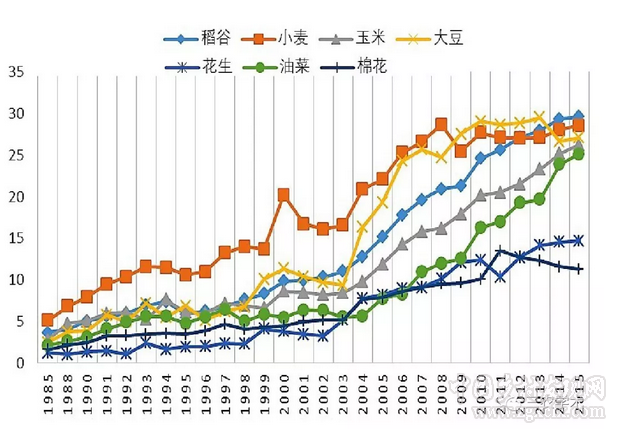

農業生產中機械作業費及其占農作物生產成本比重的增長, 也非常直接地反映了農業機械化的快速發展 (見圖4) 。以稻谷、小麥、玉米等7種主要農作物為例。1985~2015年, 機械作業費 (租賃機械作業的費用) 占現金成本的比重都大幅上升, 1985年, 除小麥機械作業費占比達到了5%外, 機械作業費占其他作物現金成本的比重都低于5%。1985~2000年前后, 各種農作物機械作業費占比雖均有上升, 但除小麥外, 其他農作物上升比重都較小 (均低于10%) , 小麥由于農業機械化進展更早, 機械作業費占比明顯提高。2000年以來, 各種農作物的機械化程度明顯加快, 機械作業費占現金成本的比重均大幅提高, 到2015年, 七大農作物機械作業費占比均超過了10%;除棉花和花生外, 其他5種農作物機械作業費占比均超過了25%, 水稻和小麥機械作業費占比都已接近30%。顯然, 機械作業費已經成為這些農作物的主要生產成本之一, 農業機械化率越高的農作物, 機械作業費占現金成本的比重也越高, 這直接表明了農業機械化的快速推進。

圖4 機械作業費占現金成本比重 (1985~2015年) (%)

資料來源:根據歷年國家發展計劃委員會價格司編輯的《全國農產品成本收益資料匯編》整理。

2000年之后, 尤其是2005年以來農業機械化的加速推進, 不僅體現在農業機械化總體水平的提高, 還表現在主要農作物及其關鍵生產環節的機械化作業突破。

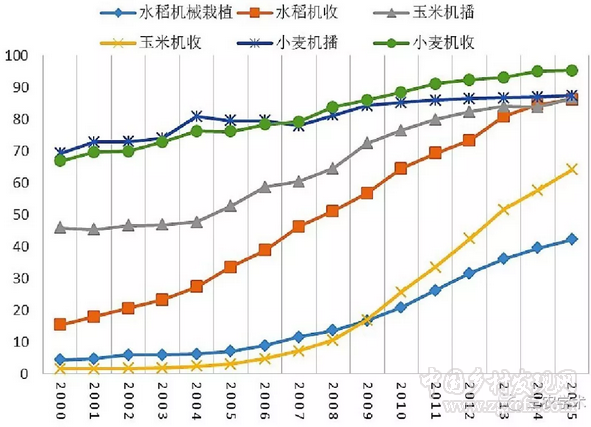

就三大糧食作物而言 (見表5、表6、圖5) , 小麥是機械化啟動最早、進展最快的作物。2000年, 小麥機播水平達到了69.3%, 機收水平也達到了66.84%;2015年, 機播和機收水平已分別達到了87.54%和95.23%, 綜合機械化水平達到了93.66%, 基本實現了耕種收全程機械化。2000~2015年, 機插水稻面積由92.7萬公頃增長到了1198.24萬公頃, 增長了十多倍;機收水稻面積由462.49萬公頃增長到了2569.83萬公頃, 增長了5倍多;機播玉米由1059.27萬公頃增長到了3301.98萬公頃, 增長了3倍多;機收玉米由38.91萬公頃增長到了2413.54萬公頃, 增長了6倍多。2000~2015年, 水稻機械栽植水平由4.43%提高到了42.26%, 基本翻了10倍, 水稻機收水平由15.42%提高到了2015年的86.21%, 也提高了5.5倍以上;玉米機播水平由45.87%提高到了86.62%, 接近翻了1倍, 玉米機收水平由1.69%提高到了64.18%, 增長了約40倍, 年均增長4個百分點以上。顯然, 2000年以來, 尤其是2005年之后, 三大糧食作物機械化作業水平快速發展, 小麥實現了全程機械化, 水稻、玉米的種植和收獲環節的機械化水平快速推進, 取得了突破性進展;2015年, 水稻、玉米綜合機械化水平分別達到了78.12%和81.21%, 較2008年均提高了近30個百分點, 年均增長4個百分點以上。

表5 三大糧食作物機械化作業水平 (2000~2015年) (單位:%)

資料來源:各年《中國農業機械工業統計年鑒》, 2013年數據系根據《中國農業機械工業統計年鑒》中的機械作業面積 (機播、機收) 數據與當年農作物播種面積數據計算而成, 2005年玉米機收水平亦按照此方法計算而得。

表6 主要作物關鍵環節的進展 (2000~2015年) (單位:千公頃)

資料來源:各年《中國農業機械工業統計年鑒》。

圖5 三大糧食作物機械作業水平 (2000~2015年) (單位:%)

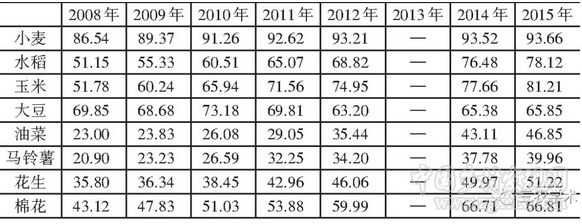

其他主要農作物的機械化水平也快速提升 (見表6、表7) 。比如, 2000~2015年, 機收油菜面積由37.7萬公頃增長到了218.49萬公頃, 增長了約6倍。2008~2015年, 馬鈴薯機收面積由46.64萬公頃增長到了133.36萬公頃, 增長了約3倍;花生機收面積由76.62萬公頃增長到了137.33萬公頃, 增長了近1倍。2008~2015年期間, 大豆、油菜、馬鈴薯、花生、棉花的綜合機械化率分別由69.85%、23%、20.9%、35.8%、43.12%提高到了65.85%、46.85%、39.96%、51.22%、66.81%, 除大豆機械化水平處于波動中外 (10) , 油菜、馬鈴薯、花生和棉花綜合機械化率分別提高了23.86、19.06、15.42、23.69個百分點, 油菜、馬鈴薯和棉花綜合機械化率年均增長3個百分點左右, 花生綜合機械化率年均增長也超過了2個百分點。顯然, 過去10年左右的時間內, 糧食作物之外的其他主要農作物的綜合機械化水平也迅速提高, 推動了農業生產的總體機械化進展。

表7 八大主要農作物綜合機械化率 (2008~2015年) (單位:%)

數據來源:2008~2009年數據來自于《中國農業機械工業統計年鑒》;2010~2012年來自于《全國農業機械化統計資料匯編》 (2005~2013) , 第467~468頁;2014~2015年數據來源于《2015年全國農業機械化統計年報》 (農業部農業機械化管理司編) 。

當然, 不同農作物農業機械化水平的差距也是明顯的, 主要表現為糧食作物農業機械化進展較快、水平更高, 棉油糖等經濟作物生產關鍵環節機械化雖然有明顯進展, 但仍然處于較低水平, 是制約農業生產向更高水平機械化邁進的薄弱環節。

(三) 前景與展望

顯然, 2000年之后, 尤其是2005年以來, 中國農業機械化加速推進, 過去十多年農業機械化所取得的成就和進展, 超過了2000年之前50年的總和。

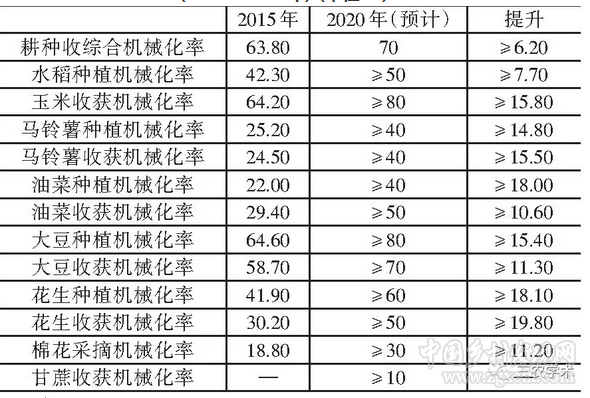

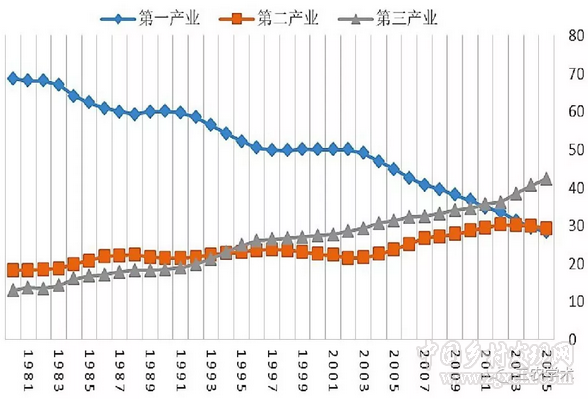

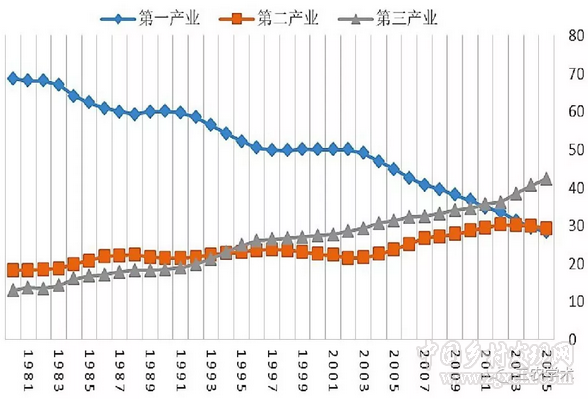

目前, 中國農業機械化仍然處于快速推進過程中。根據農業部《全國農業機械化發展第十三個五年規劃》的統計和測算 (見表8) , 2015年, 中國部分農作物生產關鍵環節機械化率為:水稻種植42.3%, 玉米收獲64.2%, 馬鈴薯種植25.2%, 馬鈴薯收獲24.2%, 油菜種植22%, 油菜收獲29.4%, 大豆種植64.6%, 大豆收58.7%, 花生種植41.9%, 花生收獲30.2%, 棉花采摘18.8%。預計到2020年, 這些大宗農作物生產關鍵環節機械化率均會有大幅提升, 絕大多數將提升10個百分點以上, 全國農業耕種收綜合機械化率預計將達到70%左右。農業機械化發展一般分為3個階段 (11) :耕種收綜合機械化水平小于40%, 第一產業從業人員占全社會從業人員比重大于40%的發展階段, 為農業機械化初級階段;耕種收綜合機械化水平達40%~70%, 第一產業從業人員占全社會從業人員比重在40%~20%之間的發展階段, 為農業機械化中級階段;耕種收綜合機械化水平大于70%, 第一產業從業人員占全社會從業人員比重小于20%的發展階段, 為農業機械化高級階段 (12) 。結合第一產業從業人員占全社會從業人員比重的變化來看, 中國農業機械化發展正在由中級階段向高級階段快速邁進。2000年, 第一產業從業人員占全社會從業人員比重為50%, 農業耕種收綜合機械化率為31%, 處于農業機械化的初級階段。自2000年以來, 第一產業從業人員占比快速下降, 大體在2007~2008年左右下降到了40%左右 (2008年39.6%) , 農業耕種收綜合機械化率超過了 40% (2007年42.47%) 。2015年, 第一產業從業人員占比已下降到28.3%, 按照2000~2015年年均約1.5個百分點的下降速度測算, 2020年第一產業從業人員占比將下降到20%左右, 屆時農業耕種收綜合機械化率也將達到約70%。因此, 綜合考慮, 中國將在2020年左右進入農業機械化的高級發展階段。

40% (2007年42.47%) 。2015年, 第一產業從業人員占比已下降到28.3%, 按照2000~2015年年均約1.5個百分點的下降速度測算, 2020年第一產業從業人員占比將下降到20%左右, 屆時農業耕種收綜合機械化率也將達到約70%。因此, 綜合考慮, 中國將在2020年左右進入農業機械化的高級發展階段。

表8 農作物耕種收綜合機械化率及大宗農作物生產關鍵環節機械化率 (2015~2020年) (單位:%)

資料來源:農業部, 《全國農業機械化發展第十三個五年規劃》。

作為一個人口眾多的農業大國, 2000年以來, 尤其是2005年之后, 中國農業機械化進程明顯加快, 由農業機械化的初級階段很快進入中級階段, 目前正在由中級階段快速向高級階段邁進。在如此短的時期內, 中國農業由主要依賴人力畜力向利用機械動力轉變, 由一個農業從業人員占全社會從業人員主體地位的典型農業國家向一個農業從業人員占比相對較小的工業化國家轉型, 這是一場深刻的歷史變革, 將其稱為一場農業生產的機械化革命是非常恰當的。

三、農業機械化的動力機制

那么, 在中國農業機械化發展的3個階段中, 為何前兩個階段農業機械化發展的速度偏慢和動力不足?進入21世紀之后, 為何農業機械化發展突然加速?這主要是工業化與城市化的推動以及政府因勢利導的結果。

(一) 工業化和城市化的推動

農業機械化的本質是工業化和城市化對傳統農業的“再造”, 是工業部門對農業部門的一種“反哺”, 是城鄉社會結構深層調整的表現和原因。一般而言, 只有一個國家的工業化發展到一定水平, 才會有能力對傳統農業進行機械化的“改造” (13) 。原因在于:一方面, 工業化發展到一定水平之后, 工業部門才會發育出一個供農業部門多樣化需求的完整的農業機械工業體系, 為農業機械化提供基礎條件;另一方面, 只有工業化發展到一定水平, 才會大規模推動城市化進程, 城市化的一個主要結果就是農村人口向城市的大規模轉移, 吸納傳統農業中的大量剩余勞動力, 導致農業生產中的勞動力短缺, 農業機械化才會有強大的內生需求。中國農業機械化的發展歷程, 正是工業化、城市化和農業生產密切互動的一個過程。

在農業集體化時期, 在“三級所有、隊為基礎”的人民公社體制下, 生產隊是最基本的生產和分配單位。從生產組織方式上講, 這為農業機械化提供了較好的條件, 生產隊經營規模較小農戶要大很多, 同時生產隊又能夠以集體的名義置辦農業機械。但是, 集體化時期農業機械化水平卻非常低, 原因主要有3個方面:其一, 當時中國的工業化體系仍然薄弱, 沒有建立一個完整的農業機械工業體系, 彼時真正能夠獲得像樣的農業機械的人民公社和生產隊是非常有限的;其二, 由于國家長期高比重的從農業中汲取農業剩余, 各生產隊真正的集體剩余或“積累”非常有限, 普遍沒有能力支付相對價格很高的農業機械;其三, 最主要的是, 農業機械實質上是對勞動力的一種大規模替代, 但是, 農業集體化時期, 除極少數區域外, 中國絕大多數農村都面臨著嚴峻的人口壓力, 人口向農業外轉移的規模又非常小, 農村普遍面臨著實質性的勞動力過剩和“隱性失業”問題, 沒有大規模采用農業機械的內生動力。

1980年至21世紀初這一期間, 農業機械化的發展非常緩慢, 甚至在20世紀80年代初還出現了下降趨勢。除改革初期因生產經營體制調整對原有的農業機械生產管理體系的沖擊外, 農業機械化發展速度較慢的主要原因在于, 集體化時期嚴峻的人口壓力釋放出來, 原來“隱性”的勞動力過剩問題“顯性化”, 工業化和城市化對農村勞動力的吸納能力又相當有限, 農業生產沒有大規模采用機械的動力。比如, 就農業從業人口的絕對數來看 (見圖6) , 20世紀80年代以來一直不斷上升, 到20世紀90年代初才達到峰值 (3.9億) , 90年代初期略有下降;但90年代中后期, 由于鄉鎮企業轉制和亞洲金融危機等多方面影響, 農民向非農產業的轉移速度再度放緩, 農業從業人員規模重新回升, 2002年回升到了3.66億的峰值, 此后, 隨著工業化和城市化的快速發展, 農業從業人口下降速度才大為加快。就農業從業人員占全社會從業人口的比重來看 (圖7) , 雖然1980年以來這一比重一直在不斷下降, 但下降速度非常緩慢, 1980年為68.75%, 一直到2003才真正下降到了50%以下 (49.1%) (14) 。顯然, 由于農業從業人員規模大, 占全社會就業人口的比重高, 勞動力對土地的壓力大, 小農經濟的“過密化”是中國農業長時期的一個既存前提, 農業生產明顯缺乏大規模采用機械化的動力。同時, 20世紀90年代以來, 農民負擔過重, 農產品價格下跌, 農業生產的收益降低, 嚴峻的“三農危機”導致農業生產的環境惡化, 農民既沒有動力也缺乏資本用于農業機械投資, 這也是阻礙農業機械化發展的重要原因。

圖6 三大產業從業人員人數 (1980~2015年) (單位:萬人)

注:全國就業人員1990年及以后的數據根據勞動力調查、人口普查推算, 2001年及以后數據根據第六次人口普查數據重新修訂。2012年行業采用新的分類標準, 與前期不可比。

圖7 三大產業從業人員占比 (1980~2015年) (單位:%)

2000年之后, 兩方面的因素共同作用, 大為改善了農業機械化發展的內外環境。一方面, 針對嚴峻的“三農危機”, 中央先是對農村進行稅費改革, 后又很快取消了農業稅, 同時對農業生產進行扶持和補助, 農業經營環境大為改善, 農民生產積極性大為提高。另一方面, 工業化和城市化的加速發展, 使農村人口向工業和城市的轉移速度大為加快。2001年, 中國順利加入WTO, 外向型經濟格局很快形成, 中國東部沿海地區的制造業發展迅速, 東部沿海地區對農村勞動力的吸納能力大為增強。同時, 農民工的務工環境也有了很大改善。黨的十六大之后, 中央對城鄉關系格局做出了“以城帶鄉、以工促農”新階段的判斷, 對三農施予多項優惠舉措, 對進城農民工也出臺了多項服務支持政策, 對農民工子女就學、農民工工資拖欠、生活居住等問題進行了重點關注。

在這些因素的共同作用下, 2000年之后, 中國農業人口向非農就業領域的轉移速度明顯加快, 最典型的表現是進城務工的農民工數量呈“井噴式”增長。據統計, 2000~2004年, 全國農民工每年增長600萬~800萬人, 2004年, 全國農民工總數達到了2億人左右 (國務院研究室課題組, 2006) 。2008年, 全國農民工總量增長到了2.25億人, 2016年則達到了2.81億, 進入2010年之后增速明顯放緩, 近年已基本達到峰值 (15) 。結果, 第一產業從業人員占比也快速下降 (見圖7) 。1980~2000年, 第一產業從業人員占比年均下降不足1個百分點, 2000年之后, 第一產業從業人員占比下降速度明顯加快, 年均下降約1.5個百分點, 2015年下降到了28.3%, 農業從業人員絕對數由2002年的3.66億下降到了2015年的2.19億, 年均下降1000萬人以上。預計到2020年, 農業從業人口絕對數將下降到1.7億人以下, 占比也將下降到20%左右。在此期間, 中國城市化也得以加速推進, 城市化率由2000年的36.22%增長到了2016年的57.35%, 年均增長近1.5個百分點, 2020年將達到60%以上。

工業化和城市化對農村人口, 尤其是青壯年勞動力的大規模吸納, 使農業從業人員規模及其占比都快速下降;而且, 在繼續從事農業生產的勞動力中, 青壯年勞動力嚴重短缺, 老人和婦女成為農業勞動力的主體, 重體力勞動成了農業生產的一個明顯阻礙。在這種情況下, 農業生產對機械化有了強勁的內生需求。同時, 隨著中國工業化體系和制造業生產能力的提升, 一個完整的農業機械工業體系也逐步建立起來, 為農業機械化的大規模發展提供了保障。

(二) 政府推動的農業機械化

2004年, 中央頒布了《農業機械化促進法》, 自2005年起, 中央開始大規模提高對農業機械化的投入和補助, 在工業化和城市化加速發展的背景下, 政府主動對農業機械化的大力推動, 極大地促進了農業機械化發展。

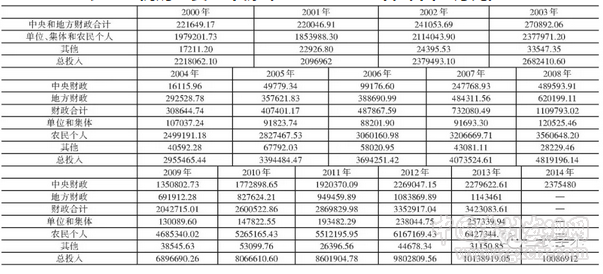

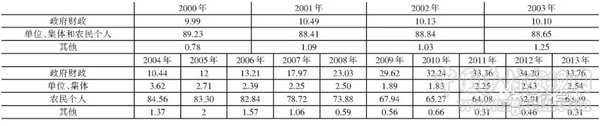

從政府財政對農業機械化的投入來看 (見表9) 。2000~2004年, 中央和地方財政合計對農業機械化的投入由22.16億元增長到了30.86億元, 增長還比較緩慢。自2005年起, 政府財政對農業機械化的投入力度明顯加大, 2005年較2004年增長了近1/3, 此后多年一直保持高速增長, 2013年已達到342.31億元, 是2004年的11倍多。在此過程中, 中央財政的投入增長尤其迅速, 2004年中央僅投入1.61億元, 2005年增長到了4.98億元, 此后多年急速增長, 2009年即達到了135.08億元, 到2014年達到了237.55億元, 自2009年起, 中央財政對農業機械化的投入即超過了地方財政, 成為政府投入的絕對主體。政府對農業機械化投入的快速加大, 也帶動了農民個人對農業機械化投入的增長, 2004年農民個人投入249.92億元, 2013年增長到了642.73億元, 是2004年的2.5倍。政府財政和農民個人一直是農業機械化投入的兩大絕對主體, 二者合計占總投入的比重一直在95%以上, 隨著政府財政投入的驟增, 政府投入占農業機械化總投入的比重也快速增長 (見表10) , 2000~2004年只有10%左右, 2010年之后即增長到了1/3左右, 農民個人投入占比則由2004年的85%下降到了2013年的63%, 下降近20個百分點。

表9 農機購置資金來源 (2000~2014年) (單位:萬元)

資料來源:2000~2003年數據來源于《國內外農業機械化統計資料》, 第161頁;2004后的數據來源于《中國農業機械工業年鑒》, 2014年后未細分類型。

表1 0 機械化投入占比 (2000~2013) (單位:%)

正是由于政府主動大規模的財政投入, 帶動了農民對農業機械化的加大投入, 推動了農業機械化的迅速發展。同時, 政府不僅對農民購置農業機械進行補助, 還對農業機械科研、使用推廣、安全作業等各方面進行全方位保障, 是2005年以來推動農業機械化快速發展的主要動力之一。

四、簡略的國際比較

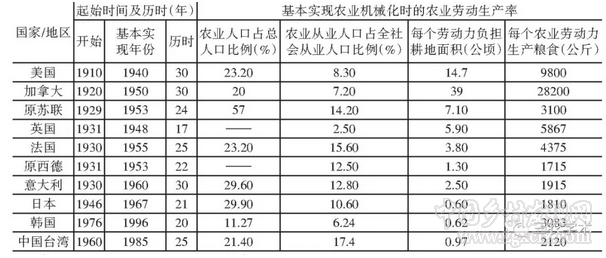

世界其他主要國家 (地區) 也是在工業化和城市化快速推進過程中實現了農業機械化 (見表11) , 主要原因在于工業化和城市化對農村勞動力的大規模吸納, 導致農業生產中勞動力的短缺, 為農業機械化提供了內生動力。在這種情況下, 作為新大陸國家的美國和加拿大, 由于地多人少, 工業化和城市化造成了農業勞動力的嚴重緊缺, 他們在1910~1920年就啟動了農業機械化進程, 結果, 美國成為世界上最早實現農業機械化的國家。其他主要工業化國家 (英、法、德、意、蘇) , 都基本在1930年前后啟動農業機械化進程, 并用20~30年時間基本實現了農業機械化。作為東亞人多地少農業的代表, 日本、韓國和中國臺灣則都是在第二次世界大戰后啟動了農業機械化, 日本由于第二次世界大戰前已完成工業化, 第二次世界大戰后用了約20年時間基本實現了農業機械化;中國臺灣和韓國則是第二次世界大戰后新興工業化國家 (地區) (16) 的代表, 他們在20世紀60~70年代工業化快速發展的過程中, 也啟動了農業機械化進程, 經過20多年的時間, 他們也分別在20世紀80~90年代基本實現了農業機械化。

表1 1 世界部分國家 (地區) 農業機械化發展歷程

資料來源:《國內外農業機械化統計資料》, 第200~201頁, 第220~221頁;第402~403頁;韓國、臺灣農業機械化的開始年份和基本實現農業機械化的年份, 系根據該統計資料并結合其他有關資料確定;臺灣地區每個勞動力生產糧食系根據稻米產量計算, 臺灣地區數據來源于政府網站:

http://agrstat.coa.gov.tw/sd-web/public/inquiry/InquireAdvance.aspx。

顯然, 這些國家 (地區) 都是在工業化的中后程啟動農業機械化, 在基本實現農業機械化時, 他們都已完成了工業化進程, 城市化進程也已結束。比如, 當他們完成農業機械化時, 農業從業人口占全社會從業人員的比重都下降到了15%以下 (法國15.6%) , 很多國家甚至下降到了10%以下;農業人口占總人口的比重, 則下降到了30%以下 (17) , 也就是城市化率超過了70%, 已基本完成城市化。

與這些國家(地區)實現農業機械化的歷程相似, 中國目前正處于工業化的中后程和城市化的快速發展階段, 農業機械化也處于高速推進過程中。作為一個人口眾多的農業大國, 中國農業人口向非農領域的轉移過程尤其艱難, 到2000年前后, 農業從業人口占全社會從業人口占比仍然高達50%, 城市化率則剛超過35%, 處于工業化和城市化過程的前程階段。2000年之后, 中國的工業化和城市化進程明顯加快, 加之人口自然增長率的下降, 明清以來中國農業生產中高度緊張的人地關系得以緩解, 同時, 由于青壯年勞動力大規模外出務工, 農業生產中的勞動力 (尤其是重體力勞動力) 明顯不足, 國家因此加大了農業機械化的推進力度。

與這些已經實現農業機械化的國家(地區)相比, 中國農業機械化的啟動步伐并不遲緩, 但在很長時期內進展并不迅速。直到2000年以來, 尤其是2005年之后, 農業機械化的進度才明顯加快, 主要原因在于中國是一個人口眾多的農業大國, 工業化和城市化需要一個漫長的過程才能實現。因此, 中國農業機械化的實質性啟動時間應該是在20世紀90年代, 在農村人口開始加速向工業和城市轉移的時期, 2000年之后, 農業機械化的推進速度則明顯加快。預計到2020年, 中國將進入農業機械化發展的高級階段, 在此基礎上再經過5~10年的鞏固和發展, 中國將基本實現農業機械化, 屆時中國工業化和城市化的進程也將基本完成。

顯然, 農業機械化是工業化和城市化對傳統農業的一個“反哺”或“改造”。只有工業化發展到一定階段, 城市化進展到一定程度, 才能將農業人口吸納轉移到非農領域, 同時建立一個完整的農業機械工業體系, 為農業機械化提供基礎和條件。另外, 農業機械化的全面實現, 還依賴于工業化之后農業生物、化學技術的發展和改進, 使化肥、農藥等現代生產要素大規模投入農業之中。同時, 在工業化完成之后的經濟體系中, 農業總體上都處于弱勢地位, 因此, 在世界上其他國家(地區), 農業機械化的實現, 也都高度依賴于政府的推動和扶持 (楊印生、陳旭, 2018;羅劍, 2016;單愛軍等, 2007;王瑞杰等, 2006) 。

五、農業機械化的社會影響

農業機械化的快速推進, 對農業生產和城鄉關系格局產生了深遠影響。

(一) 小規模家庭農場的“兼業化”和“集約化”

農業機械化的首要和直接作用是對農業中的勞動力的解放和替代, 尤其是對重體力勞動的全面替代, 使“老人農業”或“婦女農業”得以可能, 農業生產日益“兼業化”。這主要表現在兩方面。

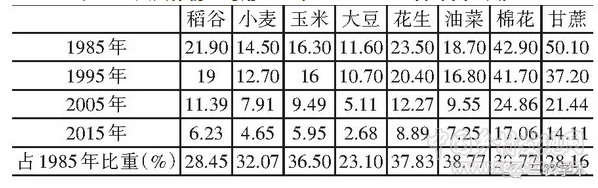

首先, 農業機械化和其他農業技術創新一起, 大為減輕了單位土地生產所需要的勞動量, 它使得農業生產由主要對畜力和人力的依賴轉向對機械動力的采用, 勞動生產率大為提高, 同時農民還從長期繁瑣的役畜養殖中解放出來, 這也直接解放了勞動力。從宏觀統計上來看, 隨著農業機械化的推進, 20世紀80年代以來, 尤其是2005年之后, 中國主要農作物畝均用工量都得以大幅下降 (見表12) 。比如, 水稻畝均用工量1985年是21.9個, 1995年下降到19個, 2005年下降到11.39個, 2015年僅6.23個, 是1985年的28%;玉米畝均用工量1985年是16.3個, 1995年下降到16個, 2005年下降到9.49個, 2015年僅5.95個, 是1985年的36%;小麥畝均用工量1985年是14.5個, 1995年下降到12.7個, 2005年下降到7.91個, 2015年僅4.65個, 是1985年的32%。其他農作物畝均用工量的變化趨勢與三大糧食作物相似, 2015年畝均用工量較1985年基本都下降了2/3以上, 最少也減少了60%, 最多降低了近80%。從趨勢上看, 1985~1995年畝均用工量減少幅度較小, 1995~2005年減幅明顯加快, 2005~2015年則急速下降, 這和不同農作物農業機械化水平的增長趨勢是完全一致的, 最近10多年快速的農業機械化進程, 大規模減少了農作物的畝均用工量。當然, 農作物畝均用工量的變化, 不是機械化單一因素作用的結果, 它還與其他農業新技術的應用有關, 比如新型育種技術、新農藥等等, 但無疑機械化是其中最重要的原因。

表1 2 八大作物畝均用工量 (1985~2015年) (單位:天)

其次, 從勞動性質上看, 農業機械化對農業生產中的重體力勞動環節進行了全面替代, 這不僅減少了單位土地生產的勞動量, 還極大減輕了勞動強度, 為青壯年勞動力大規模脫離農業提供了可能, 農業僅依靠一批具有一定經營管理經驗的老人和婦女就能完成, “老人農業”和“婦女農業”成為可能, 農業生產也日益“兼業化”。本文在各地的田野調查都發現, 農業生產已經變得日益輕松和便利, 農作過程中的重體力環節已經幾乎全部被機械化所代替, 即使是南方地區“搶收搶種”的“雙搶時節”, 農民在機械化幫助下, 也僅僅只是忙碌, 而不再因高強度的勞動而辛苦異常。在全國大部分以小規模家庭經營為基礎的農業區, 在青壯年勞動力大規模長期外出務工的情況下, 依靠有一定經營管理經驗的婦女和老人, 在機械化的幫助下也順利完成了農業生產。這些留守在村莊的婦女或老人, 也不需要終年在土地上辛苦勞作, 只要在農業生產的主要環節參與進去, 再輔以日常管理即可, 農業日益“兼業化”和“休閑化”。

與此同時, 傳統小規模家庭經營在種植經濟作物的過程中, 其集約化程度大為提高。比如, 筆者曾經對湖北省一個鄉鎮的煙葉農戶種植進行過細致的調查研究, 結果發現, 在過去10多年, 農民煙葉種植模式發生了一個明顯的集約化過程。農民主要通過土地流轉等方式, 明顯擴大了種植規模, 由10多年前戶均種植3~5畝的規模擴展到了2013年的近20畝, 達到了一個典型煙農家庭 (一對青壯年夫妻+老年和小孩輔助勞動力) 的適度經營規模。這種煙農家庭是煙農種植戶中的主體, 他們主要依賴家庭勞動力完成生產, 在農忙時也可能臨時雇傭部分勞動力, 通過這種方式, 他們每年能夠從煙葉種植中獲得5萬~6萬元 (或者略高) 的純收入, 這對他們而言是一個不錯的選擇 (與外出務工相比) , 因為既維持了家庭生活的完整, 還能享受農閑時的自由 (Jiao&Chen, 2017) 。與10多年前相比, 煙葉生產的集約化程度明顯提高, 這里的集約化, 既包括煙農通過土地流轉適度擴大了種植規模, 更包括在煙葉生產過程中現代資本要素 (特殊農藥、育苗工廠、灌溉網絡、機械化等) 的快速增加, 生產的集約化, 使得農民能夠在一個仍然是相對小規模的家庭農場中, 通過種植煙葉這種經濟作物獲得更高的收入。煙葉生產的集約化, 最關鍵環節就是農業機械對高密度、高強度的重體力勞動的大規模替代, 否則無法得以展開。

(二) 農業規模化經營加速推進

目前, 雖然小規模家庭經營仍然是中國農業體系的經營主體, 但最近10來年, 農業經營主體的分化速度明顯加快, 尤其是最近幾年, 工商資本下鄉從事農業經營的現象越來越普遍, 加快了農業規模經營的步伐 (見表13) 。比如, 2005年以來, 全國土地流轉的規模明顯加大, 2005年全國土地流轉總量不足5000萬畝, 占農民家庭承包土地總量的比重不到5%;2009年, 土地流轉面積達到了1.5億畝, 占承包地面積比重超過了10%。2010年之后, 土地流轉的速度進一步加快, 到2016年, 全國土地流轉面積達到了4.79億畝, 占比超過了1/3, 在一些東部沿海地區, 流轉比重已經超過了50%, 全國經營耕地面積在50畝以上的規模經營農戶超過了350萬戶, 經營耕地面積超過3.5億畝 (18) 。學者對不同地區工商資本下鄉進行農業經營活動的研究也發現, 地方政府有意鼓勵規模化的土地流轉, 對其進行政策和項目上的扶持 (焦長權、周飛舟, 2016) , 結果培育了一批規模化經營的農場主, 其經營面積甚至多達數千上萬畝。農業規模化經營之所以在過去10年中飛速進展, 與農業機械化的快速推進是分不開的, 在一段時期內, 國家的農業機械補助政策, 也有意傾向于規模較大的經營主體, 由此使規模化農場更快實現了農業機械化。

數據來源:農業部有關公開數據整理計算。

顯然, 農業機械化對傳統小農經濟體系的“改造”是全方位的, 它一方面使大多數小規模家庭農場日益“兼業化”、“老人農業”和“婦女農業”成為可能, 同時它也使部分小規模家庭農場日益“集約化”。不僅如此, 它還為農業規模經營提供了條件和可能, 加速了農業經營主體的分化。

(三) 城鄉格局加速調整

中國工業化和城市化的快速發展, 也得益于農業機械化的支持和推動。農業機械化和農村勞動力向工業 (城市) 的轉移, 是一個雙向互動關系, 二者是互相支持、互相推動和互為條件的。2000年之后工業化和城鎮化進程的加速, 使得城市對農村剩余勞動力的吸納能力大規模增強, 因此為農業機械化的發展創造了條件, 農業有了大規模采用機械化的內生動力。反過來, 農業機械化的快速推進, 也進一步釋放了農村中既存和“潛在”的富余勞動力, 使青壯年勞動力長期大規模進城務工成為可能;農業機械化對勞動力的解放, 尤其是對重體力勞動的全面替代, 也進一步加速了農村人口向工業和城市的轉移, 加速了中國工業化和城市化的進程。

農業生產的一個突出特點是季節性, 尤其是對勞動力需求的季節性變化, 傳統農耕制度下, 農忙時節需要大量勞動力, 尤其是重體力勞動需要大量青壯年男性勞動力才能完成。在這種情況下, 雖然從總體上看農村有大量剩余勞動力, 但是在農忙時節卻離不開他們, 因此導致了農業生產中的不經濟。當農業機械化程度較低, 無法大規模降低農作物的勞動投入, 難以對重體力勞動進行全面替代時, 青壯年勞動力的大規模長期外出務工就變得很困難, 要么造成農業生產的大面積拋荒 (如20世紀90年代的云貴川地區) , 要么是農忙時節農民工大規模季節性返鄉務農 (如20世紀90年代的華北平原地區) 。最近10多年, 在青壯年大規模長期外出務工和農村人口不斷向城市轉移的情況下, 僅依靠留守在村莊中的具有一定經營管理經驗的婦女和老人, 就順利完成了農業生產, 既沒有出現大面積拋荒, 也不再有農忙時節農民工的大規模季節性返鄉。這些都主要得益于農業機械化水平的提高, 它不僅解放了農村既有的富余勞動力, 還釋放了大量“潛在”剩余勞動力, 加速推動了農村人口向工業和城市的轉移。

最近幾年, 無論是國家宏觀數據調查 (19) , 還是我們從微觀田野調查的經驗來看, 農業生產中勞動力的成本都在快速上升, 雇傭勞動力的價格上升尤其迅速, 這主要是由于工業化和城市化對村莊青壯年勞動力的大規模吸納所致。在這種情況下, 農民對機械化的內在需求更加強烈, 以機械化來推動農業生產“減工降本”, 成了推動中國農業現代化的必由之路。同時, 農業生產作為國民經濟的基礎, 農村作為現代化的蓄水池和穩定器, 它們能否在農村青壯年勞動力大規模向城市轉移的過程中保持穩定和發展, 對中國城市化和現代化進程的順利推進也具有基礎性的意義。

六、結論和討論

關于中國小農經濟的研究, 黃宗智總結的“過密化”模型是一個很好的起點, 后續研究基本都以此為基礎展開。但是, 這也有意無意造成了一個問題, 即對1949年之后, 尤其是1980年以來中國小農經濟內部發生的諸多重要變化缺乏應有的敏感, 以至于關于當前中國小農經濟轉型的研究, 還都以黃宗智對1949年之前華北平原的總結為出發點。倒是黃宗智本人敏銳地捕捉到了中國農業發展中的一些重大變化, 他稱之為“隱性農業革命”;他認為這場革命主要是由傳統農業之外的因素——人民的消費結構轉型——引起的。這提醒我們, 對當前小農經濟的研究, 必須關注到其內外部已經發生的巨大變化, 而不能簡單地以黃宗智對1949年之前小農經濟的總結為起點, 或者認為當前農業轉型的基礎和環境, 仍然和“過密化”模型所總結的沒有重大區別。

1949年之后, 中國小農經濟除了在生產關系 (生產經營組織方式) 方面發生過幾次重大變化之外, 它在生產力方面也發生了諸多重要變化, 其中最典型的就是以現代技術和資本因素進入農業之后引起的“綠色革命”。“綠色革命”的本質是農業的“資本化”, 農業機械化是農業“資本化”的重要組成部分。

中國農業機械化的發展, 及其對小農經濟的影響和改造, 必須放在工業化和城市化的大轉型過程中才能得到更深入的理解。工業化和城市化是推動農業機械化的最大動力, 中國農業機械化雖然在20世紀60年代就啟動, 但一直發展非常緩慢, 直到2000年之后, 尤其是2005年以來, 農業機械化才得以突飛猛進的發展, 農業生產在一個很短的時期內發生了一場機械化革命, 預期將在不長的時間中基本實現農業機械化。主要原因在于, 2000年之后中國的工業化和城市化進程明顯加速并進入了新階段, 為農業機械化創造了動力和條件, 當然, 農業機械化的快速發展也離不開政府的大力推動。反過來, 農業機械化對工業化和城市化過程也起到了重要支撐和推動作用, 二者之間是一個互為條件、互相支撐、互相推動的過程, 從這個角度講, 農業機械化是整個中國大轉型的重要組成部分。

當前, 在工業化和城市化的大轉型背景下, 中國小農經濟所面臨的歷史情景, 和列寧、恰亞若夫所集中關注的20世紀初俄國農業的情況相似。包括機械化在內的現代資本投入, 不僅會對傳統農業的生產力產生革命性的影響, 塑造新農業, 而且也會對傳統農業的生產關系產生重大影響。但是, 在學者關于中外農業轉型的諸多討論中, 一個共同的弊病是, 人們經常將農業的“資本化”和“資本主義化”予以混淆, 這從列寧—恰亞若夫關于農業轉型的道路之爭開始, 一直到近來學者關于中國農業“資本化”的研究 (20) , 都存在這個問題, 即把資本投入對農業“生產力”和“生產關系”可能帶來的影響混到一起討論。事實上, 農業的“資本化”和“資本主義化”是兩個內涵很不相同的概念, 農業的資本化是農業生產中資本投入的日益增長, 成為推動農業變革的關鍵要素, 農業的資本主義化則是指資本主義式大農場逐漸替代傳統小農家庭生產的過程, 并伴隨著農民的大規模“無產化”和農村社會的階級分化。當然, 農業的“資本化”和“資本主義化”之間有比較復雜的關系, 農業的“資本化”有可能導致“資本主義化”, 但其中沒有一種必然的因果關系, 更不能將二者直接等同起來。這是學者在討論中國農業轉型問題時必須注意的, 不然不僅可能會把不同的問題混為一談, 還可能陷入不必要的意識形態之爭。

顯然, 當前, 中國小農經濟面臨的最大歷史性背景就是工業化和城市化的急速推進。在中國這樣一個人口眾多的農業大國, 工業化和城市化的深度推進, 使傳統小農經濟走到了歷史性的十字路口。即使如黃宗智所言的由人民消費結構轉型所引起的“隱性農業革命”, 也是在工業化和城市化的內在框架中發生的, 也只有放在這一大轉型的歷程中才能得到更系統的理解。這正如博塞拉普所說, “認為通過現代工業和科學化的手段就可以使還未達到城市地區工業化階段的國家在不久的將來實現農業技術革命的觀點是不切實際的” (博塞拉普, 2015) 。傳統小農經濟, 必須在一個國家的工業化和城市化發展到一定階段后, 才可能發生根本性的變革。但是, 中國小農經濟究竟會走向何方, 目前還是不明朗的, 當然, 這也正預示了希望, 我們期待其在多種可能性中選擇最符合人民利益和實際國情的一種。

中國鄉村發現網轉自:管理世界,2018,34(10)

(掃一掃,更多精彩內容!)