引言:廣東省佛山市順德區地處珠江三角洲中心地區,其鄉村空間格局具有典型的水鄉聚落特征[1]。在聚落形成與發展過程中,農業水利、墟市貿易、政治機制、民間信仰與地方社會等因素不同程度地影響著順德空間發展階段,進而形成了具有獨特地方性的空間特征。改革開放四十年以來,城市化與工業化對于廣東順德鄉村發展帶來深刻的影響,而鄉村聚落空間作為鄉村社會活動的物質載體,在經濟、社會、空間與機制等方面也面臨新的整合與重構[2-3]。在這樣的鄉村轉型新時期,本文從歷史角度探索順德鄉村聚落空間演變的內在肌理,以期為國內鄉村聚落轉型與鄉村社會發展提供理論參考與歷史借鑒。

順德鄉村聚落發展歷程與影響因素

1、鄉村聚落

鄉村聚落地理研究是人文地理學的重要分支,主要用于鄉村聚落的形成、發展及分布特征研究,包括鄉村聚落與周圍環境的關系及其與社會經濟發展的相互作用[4]。鄉村聚落作為廣義聚落的類型之一,泛指鄉村地區內具有一定人口規模及獨立社會文化的聚居處,而鄉村聚落空間是對鄉村地域空間屬性的特征表達,包括鄉村聚落規模、空間結構及空間分布特征等[5]。在歷史演進的過程中,鄉村聚落空間格局受到經濟、政治、社會及文化等多方面因素的影響,其演變特征在一定程度上映射了當時的歷史環境,也是傳統鄉村社會活動的空間表現[6]。在鄉村地區由經濟社會發展面向人文社會發展轉型過程中,通過研究順德以往的鄉村發展歷程與演變機制,對于理解其鄉村聚落體系重構與集體空間的形成具有重要意義[7]。

我國鄉村聚落研究始于20世紀30年代,在實踐推動下至今已有大量理論研究成果,主要集中于鄉村聚落的形成發展、空間類型、演變機制、地域組織及規劃政策等方面,研究方向包括鄉村聚落的空間形態與動力機制、城市進程下空心村發展問題及鄉村聚落生態等[8-11]。關于鄉村聚落空間的研究存在三個層面的特征,一是總體研究中,對于鄉村聚落空間靜態分析居多而動態研究較少;二是動態研究中,基于改革開放后城市化與工業化影響下的鄉村聚落演變研究居多,對于傳統聚落空間特征及演變內因的歷史研究較少;三是傳統聚落研究中,對于經濟文化、社會習俗與建筑形態等方面研究居多,而對于傳統鄉村集體空間及地方社會研究較少[9,12-13]。因此,本文從順德傳統鄉村聚落的動態發展歷程入手,對鄉村聚落集體空間特征及影響因素進行規律總結和深度剖析,以期為國內鄉村轉型與發展提供理論參考與歷史借鑒。

2、集體空間

本文所提出的鄉村聚落集體空間概念,是指由特定人群通過溝通或博弈而形成的具有規則約束及共同利益的空間領域。與公共空間(PublicSpace)相比,集體空間(CollectiveSpace)更加強調其社會空間的組織性、公共活動的場所性及系統運作的邊界性[14]。這種介于公共性與私密性之間的集體空間具有兩方面的涵義:一是用作私人活動的公共空間,二是允許集體使用的私人空間[14]。例如珠三角地區廣泛存在的“私伙局”,是由民間自發組織的一類基于鄉土文化的曲藝社團,通過租借室內場地或公共廣場,形成特定群體組織下具有一定社會公共性的集體空間[15]。再如民國時期上海的茶社、酒樓與咖啡館,屬于當時知識分子群體頻繁使用的聚會場所,具有不同的社會功能:一方面,這些空間由于知識群體在此建構了特定社會關系網絡并產生群體身份認同感,因此其使用特征具有半私密性,進而形成與特定群體相關聯的象征意義;另一方面,這些空間由于對外營業而具有開放性,也可容納不同知識群體共同使用,因此可以說集體空間兼具私人與公共雙重性質[16]。

順德鄉村聚落與集體空間發展

1、順德鄉村聚落的形成

自宋元以來,珠江三角洲地區隨著沙田墾殖及對外通商的深入,逐漸發展成為我國經濟最活躍的地區之一。順德經過改革開放后四十年,從一個以農業為經濟基礎的縣城,逐漸發展成為工業化內源性發展的典范城市[1]。在這個過程中,其鄉村聚落的發展也受到經濟社會發展過程中多方面的綜合影響,總體來看,順德鄉村聚落布局呈現由西北向東南方向發展,這一趨勢與其水利堤圍建設歷史息息相關。同時,通過梳理順德鄉村聚落演變過程,可看出其空間形態經歷了三個發展階段:從點狀零散分布、功能集聚延展到面域空間融合,進而形成基于民間信仰與地方社會的鄉村聚落集體空間形態。

鄉村聚落的空間演變一方面受到自然環境及社會事件沖突變化的影響,另一方面更取決于對這些變化的應對能否形成具有變革的地方性知識或內在習俗和規則。地方社會的集體行動往往會形成具有一定穩定性的社會空間(集體空間),這種集體行為進而建構了鄉村聚落社會的結構化過程(Structuring)[17]。本文從影響鄉村聚落內在結構性的集體空間變化入手,探究地域鄉村社會的變化規律,在一定程度上是對以往鄉村聚落歷史空間外在形態研究視角的補充與拓展。

順德地區成陸時間較晚,早期的順德基本呈汪洋淺海或潮汐漫灘的地貌特征,不利于聚落的形成與發展。有記載的聚落最早形成于漢代,據《順德縣地名志》統計,至1987年順德鄉村聚落數量共計362個,其中299個聚落已明確建設年代(表1)。根據不同歷史時期鄉村聚落數量的變化,可以看出順德聚落的形成始于漢唐、興于宋元、盛于明清[19]。

2、順德鄉村聚落的集體空間特征

隨著珠江三角洲陸地的發育演進,順德從秦漢時期的零星島嶼發展至現在的三角洲腹地,其鄉村聚落的形成特征與從古至今的河網水系密不可分[1]。在早期的水網格局下,順德鄉村聚落依據自然地理條件形成零散點狀分布格局,在明清時期沙田圍墾、基塘建設和水利興修的過程中,由于經濟影響下的功能集聚作用,原本零散的聚落演變出多中心結構特征,隨著社會機制的逐步演進及鄉村自治的建構,多中心的鄉村聚落在一定空間范圍內形成不同屬性的集體空間,具有跨區融合的特點。總體來看,受農業水利、經濟貿易、政治制度及社會文化四個方面影響,順德鄉村聚落形成了空間集聚、聯系緊密且系統融合的獨特地域特色。

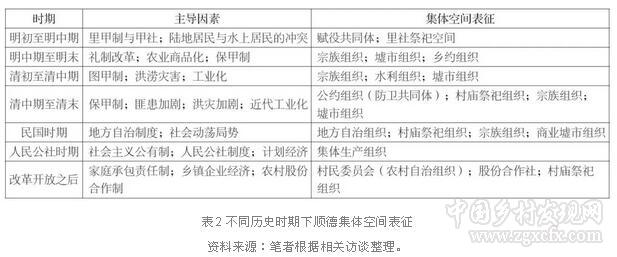

鄉村聚落的集體空間與鄉村地方社會緊密相關,其形成的標志是公共品的出現及有效供給:包括堤圍、閘竇、水埠等水利設施;圍館、社倉、社學等公共設施;會社、宗祠、村廟等祭祀設施;公共場地等物質性公共品與節慶儀式、公共習俗、鄉規民約等非物質性公共品。順德鄉村社會公共品的供給,在不同的歷史時期通過不同的社會機制而實現(表2)。一方面,社會機制的形成推動了鄉村集體空間的發展;另一方面,集體空間又影響社會機制的作用,或誘導新的機制產生。例如在明清時期,由于鄉村自治機制的產生,其公共品的供給主要依托鄉村社會本身,依照在里甲制按田畝分攤公共品開支,或通過土地租金收益來維持公共品投入。改革開放后,則主要通過鄉鎮企業及其他投資的利潤提成、集體資產出租收益、土地征用補償、土地承包收益等方面來擴大集體經濟的收益,進而用于公共設施的投入。

順德鄉村聚落集體空間演變過程

1、水利建設影響下順德鄉村聚落的分散式格局

水利技術的進步推動著順德堤圍建設在強度、力度及質量水平方面不斷提升,并形成了不同的發展階段:宋代之前順德以局部擋水堤建設為主,扶寧圍與桑園圍是最早建設完成的兩條堤圍,也是順德水利建設歷史的開端[21]。明清時期由于珠三角陸地發育迅速,順德等沿海地區開始大興沙田圍墾工程,同時由于水患頻繁,順德的堤圍修筑進入快速發展期,以筑閘聯圍的形式建成閘竇以加強堤圍抗洪能力,這些堤圍勾勒出當時順德境內大規模的水鄉聚落形態,并通過水網劃分出堡的行政地理單元[1]。這一時期,在閘竇的聯圍作用下,圍內的若干堡開始合并,原本的小型水利單位逐漸演化成為大型水利社區[22]。隨后,民國時期由于堤圍失修且水患加劇,順德再次展開堤圍筑閘建設工程,實施局部堤圍聯筑聯管的并圍模式,并在建國后開始了跨區大聯圍模式的綜合水利建設。

在抵御水患的同時,堤圍建設也推進了順德農業經濟持續穩定的發展。早期順德鄉村聚落呈現零散的點狀分布格局,這種較為均質化的分布特征一方面是受到密集分布的水網與堤圍的影響,另一方面,均勻分布的聚落格局也有利于保證合理的耕作半徑并滿足聚落土地需求。順德水利修建的過程中,在堤圍之上興建竇閘、引水灌田、耕墾沙田,發展出以桑基魚塘為主要方式的基塘農業經濟。這種由水而生的基塘農業,不僅為順德帶來一種獨特壯觀的大地景觀,并且促進了順德集約化經營模式的產生及商品化農業的發展。

2、墟市貿易影響下順德鄉村聚落的多中心格局

墟市是南方部分地區,尤其是嶺南地區對鄉村集市的一種特稱。珠三角地區墟市發展起步較晚,約在南朝初步形成,但一經出現便迅速發展[24]。隨著水利興修、沙田圍墾及基塘建設三大工程的不斷推進,明清時期順德的商品農業也進入快速發展階段,此時順德人口由明景泰三年建縣時的7萬人驟增至清宣統元年(1909年)的135萬人,墟市數量也從明嘉靖時期的11個發展到清光緒年間的156個[19],這一時期的順德墟市進入一個鼎盛發展時期(表3)。

在鄉村聚落較為稠密的地區,墟市圈通常以堤圍作為劃分單元,即以堡作為組成單元,在聚落較為稀疏的順德西南部地區,墟市圈通常由相鄰多個堡共同組成。其中,區域貿易墟市圈通常布置在與外江聯系較為便捷的河涌沿線,基層服務墟市圈往往布置在內河涌沿線或鄉村公共服務中心附近,各墟市之間通過堤圍、河涌或鄉村道路進行連接,形成墟市圈內鄉村聚落的網絡結構。以陳村為例,該區域由龍津堡與登洲堡組成,基本形成了三個相對獨立的墟市圈,分別位于鞏安圍、阜康圍及復興圍內。三個墟市圈分別由三個具有不同墟日周期的墟市組成,這種組合保證各墟市圈輻射范圍內每天都有墟市開張。

作為鄉村農產品的主要交易場所及村民社會文化生活的窗口,墟市圈功能網絡在順德鄉村聚落的形成中具有重要的轉型推動作用[27]。在聚落形成早期,一個聚落往往是一個完整的基礎生活圈,居民日常生活基本局限于該聚落內部。隨著順德農產品的交換及農業商品化的發展,聚落開始分化,墟市圈體系隨之形成,原本零散分布的點狀聚落在市場貿易的影響下逐漸集聚,形成相互聯結的墟市圈,并演變為多中心的空間體系。

3、士紳文化影響下順德鄉村聚落的跨村界融合

在順德鄉村聚落的發展過程中,宗族與士紳團體作為鄉村治理的地方主體,對于鄉村發展具有重要的推動作用。順德的宗族團體形成于早期的水利建設過程,由于浩繁的沙田圍墾工程需要大量的人力物力,僅靠單家獨戶是無法完成的,因此在長期發展過程中,形成了基于血緣的宗族團體[28]。強大的宗族勢力對于土地圍墾、堤圍修筑等建設工程,尤其對“棄田筑塘,費稻樹桑”的桑基魚塘建設發揮了重要作用,也使得土地的私人所有制向宗族集團所有制轉化。

隨著社會經濟的發展,在宗族組織之外,以地緣關系為紐帶的士紳團體開始逐漸成為順德鄉村地區生產及防衛體系的主導力量。順德的鄉村自治機制是在明朝鄉約、清朝公約及團練與保甲制相互融合的過程中逐步建立起來的,是鄉村士紳集團自身壯大及鄉村公共事務管理發展到一定程度的產物。明清時期鄉約制度與保甲制的相互融合,推動了鄉村地域治理的自主性,使得鄉村地域空間的組織方式不再局限于區劃制度性的空間劃分,在提升鄉村內部社會自組織能力的同時,基于地緣文化而形成的集體空間網絡也促進了順德鄉村跨區界的融合。

一方面,堤圍、墟市及防御等設施由當地較為富裕的士紳及宗族投資開展,以宗族為單位組織建設。堤圍的建成不僅有效抵御水患與外敵,也標志著其圍合中的宗族勢力的形成。另一方面,在長期抵御外患的過程中,以宗族及士紳團體為主倡導的公共產品供給機制的形成,改變了鄉村的單純居住空間形態。作為各類公共產品(如更樓炮臺等防衛設施、墟市社倉等市場設施、廟宇戲樓等文化設施、學校書院等教育設施及津渡橋梁等交通設施)的主要投資者、組織者及管理者,宗族及士紳的領導力量在一定程度上促進了鄉村社會結構的凝聚力,進而形成以地緣文化為基礎、以跨區融合為表征的鄉村自治秩序。

4、民間信仰影響下順德鄉村社會的集體空間活動

在鄉村自治的過程中,隨著外來人口的遷徙,其帶來的文化習俗也與順德當地的社會風俗相互融合,進而形成多元豐富的順德民間信仰體系。隨著順德宗族團體社會影響的擴大,民間信仰快速發展,并在明清時期成為部分鄉村聚落精神空間的主體。受鄉村社會所處自然環境、歷史階段及社會經濟發展水平影響,順德民間信仰的對象、形式與空間分布等具有多元分化的特征[29]。其中,水患頻繁帶來的空間分布不均、外來人口遷徙帶來的文化融合變遷、歷史時期演變帶來的社會經濟差異,以及不同生活需求及活動習慣帶來的地域文化觀念差異等,是順德民間信仰具有地域分化特征的重要因素。

順德民間信仰發展到明清時期,開始出現信仰空間融合的現象,即在一定地域范圍內形成共同信仰,表現為在同一座廟宇內供奉不同的神靈,在信眾的祭祀活動中逐漸得到一致信仰。在順德形成的信仰邊界并非與聚落地域邊界完全重合,在相鄰自然村中往往會形成一定的共同信仰區域,廟社等祭祀設施集聚于此,甚至產生比本村更大的祭祀場所,這種超越地域邊界的信仰場所形成過程,實質上也是聚落之間不同社群逐步構建獨特地域認同的過程。到明中期,順德的里社祭祀活動逐漸被迎神賽會所取代,里社信仰逐漸演變為神廟信仰。發展至今,順德的民間信仰已不僅僅是鄉村社區中人們滿足愿望的一種手段,村民對于各類儀式的復興也不再僅為滿足自身心理需求[30]。從“里社”到“神廟”的演變可以看出,順德融合發展的民間信仰既是鄉村社區人們祈求實現愿望的一種手段,即通過各類儀式的復興以滿足自身心理需求,同時也在一定程度上加強了各鄉村聚落之間的聯系,因此,共同信仰空間成為維系地域認同的一種文化符號。

順德鄉村地區流傳下來的跨村祭祀活動,旨在通過特定儀式擴展自身的信仰影響力,在更大地域范圍內逐步形成廣泛的信仰聯系,進一步演變成為更具區域性的“信仰活動圈”,這一地域組織的形成促進了跨區域的鄉村聚落聯盟,即鄉村集體區域體系的建立[31]。其中,村廟神靈巡游是信仰活動圈中最為典型且組織頻率最高的一類祭典活動,各類神靈在其信仰活動圈中通常具有特定的巡游路線,巡游范圍往往跨越多個自然村,聯結了更大范圍內具有集體記憶的共同信仰人群,構建了更具地域性的順德鄉村集體空間。以巡游規模最大、時間最長、影響最廣的均安帝王巡游活動為例,其巡游路線往往跨越數個自然村,并在各聚落均設有停留點。這類民間組織的信仰活動圈通過建立村民共同生活規則,更好地協調了各聚落功能,表現出維持社會穩定及提升社區凝聚力的重要作用。

總體來看,順德的民間信仰既是促進地域認同與聚落融合的重要推動力,也是區分聚落空間與協調社會關系的一種方式。以神靈巡游為代表的祭祀活動逐漸在鄉村地域范圍內形成一定的集體記憶,通過這種記憶文化符號聯結了各鄉村社會活動主體,進而增強彼此的溝通聯系,同時也表達對于鄉村聚落共同命運的關注[30]。另一方面,以村廟神靈為載體的民間信仰活動實際上也是劃定鄉村認同邊界的一種方式,通過巡游活動表達出順德鄉村聚落的外部邊界及其與其他聚落間的相互關系。

結語

通過梳理宋至民國時期順德傳統鄉村聚落的發展歷程,可以看出其演變過程受到堤圍建設、墟市貿易、防御機制、地緣文化及民間信仰等多方面內外因素的綜合影響,并呈現出一定的遞進演變規律,即最初零散點狀分布的鄉村聚落,在功能集聚作用下形成多中心空間網絡布局,隨后在地緣文化與民間信仰影響下產生跨自然村的融合,進而構建了基于地域認同的順德鄉村聚落集體空間。

順德鄉村發展過程中,密集的河網水系及漫長的水利建設歷史,使得其聚落的形成具有深刻的嶺南水鄉聚落特征。隨著順德基塘農業帶來商品化經濟的發展,順德的發展在一定程度上呈現出“聚落—集市—集鎮—小城鎮—城市”的演化模式。在筑堤圍田、防御外敵、墟市貿易及立社建廟的過程中,以宗族及士紳為代表的血緣與地緣文化逐漸成為順德鄉村社會組織的強大紐帶,民間信仰活動進一步加強了順德鄉村地區的集體認同,進而形成了跨區融合的集體空間特征。隨著順德傳統經濟從農業走向非農業、聚落空間從分散走向集聚、社會構成從血緣走向地緣,順德傳統鄉村聚落空間也面臨整合與重構。根據對歷史時期順德傳統鄉村聚落空間特征及演變內因的探索可以看出,民間信仰影響下的集體空間的形成是順德鄉村聚落發展至今的一項重要特征。

一方面,順德民間信仰作用下的集體空間界定是影響鄉村社會管理實效性的重要因素。順德民間信仰既有嚴謹的制度性特征,也具有分化的地域性特征,即雖然各類神靈都可成為信仰主體,但各信仰群體之間存在明顯的邊界意識。順德信仰活動圈的機制建立,在確立村民地域認同社會邊界的同時,也構筑了集體空間內部的認同機制。因此,在順德鄉村管理的過程中,為保證管理有效性及科學性,應注重考慮當地民間信仰的內容形式、活動范圍及文化內涵,充分發揮鄉村集體基層治理的主動性。

另一方面,治理主體地方化與管治模式多元化是當前順德鄉村轉型的重要趨勢之一。順德鄉村集體空間在水利建設、墟市貿易、社會民俗等活動過程中逐漸發展形成,體現了生產、生活、生態等多維空間協作的空間配置特征,具有順德獨特的地域性與社會性。因此,關于順德集體空間中社會結構與地域認同的研究,對于鄉村基層治理體系的完善及鄉村治理能力的提升具有重要借鑒意義。

基金項目:本文系廣州市人文社會科學重點研究基地成果。

作者簡介:周新年,華南理工大學建筑學院博士研究生。王世福,華南理工大學建筑學院副院長,亞熱帶建筑科學國家重點實驗室,教授,博士生導師。趙楠楠,華南理工大學建筑學院碩士研究生。王成志,佛山市規劃勘測設計研究院高級規劃師。

中國鄉村發現網轉自:《小城鎮建設》雜志2018年6月刊

(掃一掃,更多精彩內容!)