——以發達國家農村基層建制單元為考察對象

【摘 要】一百多年以來,隨著工業化、城鎮化的推進,發達國家經過了多次農村基本建制單元的合并浪潮。因為各個國家的自治傳統及合并重組法案中包含的強制性、民主性條款的區別,形成了多條農村基本建制單元合并重組的道路及四種經典合并類型:強制性合并、強制-民主性合并、自愿-民主性合并及自然性合并。每個國家在合并重組過程中都遇到了強大的阻力和批評,批評最多的是農村基本建制單元的合并重組將會有損民主,削弱國家民主的基礎。效率與民主的爭議是合并重組最大的爭議。

【關鍵詞】合并浪潮;建制單位;強制性合并;強制-民主性合并

最近幾年中國農村基本建制單元有兩個令人側目的案例:一是廣東清遠的“下移-上構”,將自治單元下移到自然村,承擔自治功能;將村莊重構為片區,承擔行政和公共服務功能。二是湖南省“合村-并鎮”,將鄰近的村莊或鄉鎮合并成一個較大的村莊或鄉鎮。兩地農村基本建制單元調整的方向截然相反,對此,官員、學界眾說紛紜、莫衷一是。那么,農村基本建制單元究竟是下移、縮小,還是合并、擴大?筆者覺得有必要將視野投向發達國家,考察其農村基本建制單元的歷史演變與發展趨勢。本文擬通過對發達國家近100年、70年、50來的農村基本建制單元變化的考察,研究農村基本建制單元變遷的規律、爭議及對中國的啟示。

一、發達國家農村基本建制單元的“合并浪潮”

如果只關注最近10年或者20年,西方發達國家農村基本建制單元基本沒有變化或者只有少許變化,但是如果將視距延長50年、70年,甚至100年,我們將會發現發達國家農村基本建制單元發生了翻天覆地的變化,一波接一波的“合并浪潮”,此起彼伏。

(一)合并幅度比較大的歐洲國家

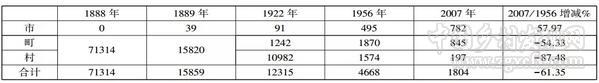

20世紀50年代以來,不管是規模比較大的國家如英國、德國,還是規模比較小的國家如丹麥、瑞典、挪威等,農村基本建制單元都出現過合并浪潮。1950年至2007年,瑞典、保加利亞、丹表農村基本建制單元減幅均超過了80%,分別為87%、81%和80%。英國農村基本建制單元數量減少了79%,比利時減少了75%;德國、奧地利、挪威基本建制單元分別減少了41%、42%和42%[1](見表1)。顯然農村基本建制單位數量的減少是歐洲發達國家的共同特征。

表1 歐洲發達國家的基本建制單元變化對比表[2]

(二)合并幅度比較大的亞洲國家

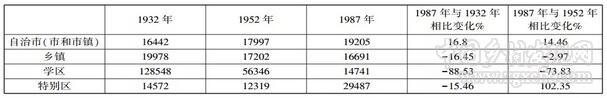

日本是亞洲發達國家,農村基本建制單元在過去100多年內也發生了巨大的變化。日本是傳統農耕大國,1888年以前農村只有村莊,沒有市、鎮,當年村莊的數量為71314個。其實大部分村莊屬于只有300—500人的自然村,農村單元極為分散。日本共有三次村莊“合并浪潮”:一是“明治大合并”。1888年基本建制單位改革,實施市町村制度,大量的自然村合并,改革后只有15820町村;二是“昭和大合并”。1953年政府以8000人為標準,力爭將市町村減少三分之一,經過幾年的努力,在1961年時只剩下3500個市町村,這一數據維持了很長一段時間,在1990年時市町村數量為3200個;三是“平成大合并”。1990年后日本再次實施市町村合并,2007年市町村數量減少到1804個,其中町為827個、村為195個(見表2)[3]。

表2 日本基層建制單元變化對比表[4]

日本農村基本建制單元合并出現了三個變化:一是農村基本建制單元大幅減少。二是農村基本建制單元按照規模和建設目標出現了層級化,即如果村莊規模擴大可以申請為町(町就是規模比較大的村),當町達到一定規模后可以申請為市[5]。三是日本的村、町在減少,市在增多,即村町逐漸變成市,人口流向市區。

(三)合并幅度不太大的美國

美國農村基本建制單元有些復雜,有些州的基本建制單元是縣,有些是鄉、鎮,有些又是市,還有些是村。除此之外,還有地方政府分支機構學區,以及為特定目標而設立的特別區。市、鄉鎮的自治權力比較大;學區自治權力比較小;特別區具有半自治性質。這幾類基層建制單元相互交叉、相互覆蓋。從比較視角來看,美國的鄉鎮類似于中國的村莊,規模并不是特別大。過去70年美國的基本建制單元發生了一些變化,1932年到1987年鄉鎮數量減少了16.45%;學區減少了88.53%;自治市的數量增加了16.8%(見表3)

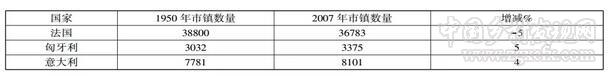

表3 美國基本建制單元變化對比表[6]

總體來看,美國農村基本建制單元減幅差異比較大,鄉鎮數量有一定幅度下降,下降幅度幾乎就是自治市增長的幅度。地方政府的派出機構學區數量大幅下降,特別區先是下降,最近反而大量增加。所以,從鄉鎮來看美國基本建制單元出現了一定的合并趨勢,從學區來看合并幅度比較大,但是從特別區來看卻增加了,所以美國農村基本建制單位有合并,但是沒有浪潮,各類基本建制單元變動差異比較大。

(四)變化幅度比較小甚至小幅增長的國家

歐美日的農村基本建制單元都出現較大程度或者一定程度的合并重組,但并非所有國家都是如此。1950年至2007年法國市鎮數量只減少了5%。意大利、匈牙利農村基本建制單元反而增加了,分別增長了4%和5%(見表4)。

表4 基層建制單元變化幅度較小的國家[7]

從上面的分析,我們可以對發達國家過去100年、70年、50年來農村基本建制單元數量的變化得出如下結論:一是大量的小規模自然村、村莊或者鄉鎮數量成倍的減少,合并浪潮此起彼伏,特別是英國、日本、北歐洲諸國合并幅度更大,合并速度快;二是留存下來的農村基本建制單元的規模(包括人口和面積)相對比較大;三是在農村基本建制單元數量減少的同時,自治市、市鎮的數量在增多。

二、發達國家農村基本建制單元的“合并道路”

歐洲、日本等發達國家基本建制單元出現了“合并浪潮”“重組浪潮”,但是合并重組的方式、方法并不相同。概括起來有如下幾條道路:

(一)日本合并道路:立法先行、行政主導、間接民主

日本是所有發達國家中基本建制單元合并數量最多、合并力度最大的國家,能夠大規模、大力度持續推進農村基本建制單元的合并與日本選擇的合并方式不無關系。

1.立法規范合并。日本推進農村基本建制單元合并非常重視立法。除了早期“明治合并”主要是采取行政力量強制實施外,戰后日本農村基本建制單元的合并都是先立法,再合并。在立法中,規定合并的時限、標準、目標,再以行政力量推動完成。“昭和合并”在1953年制訂了《町村合并促進法》,1956年制訂了《新市町村建設促進法》,限期大力推進市町村合并。1965年制訂了《市町村合并特例法》,要求10年限期實施合并。最近的“平成合并”修訂和出臺“合并三法”:《市町村合并特例法修訂》《合并新法》和《地方自治修訂》[8]。

2.行政推動合并。日本基本建制單元合并主要依賴行政力量的持續推進。為了適應經濟社會的發展,日本內閣根據經濟、社會發展及時推進農村基本建制單元的調整。內閣提出合并立法或者修訂合并法律,在法律中明確要求總務大臣、都道府縣的責任并限期完成。日本的合并法律中明確規定了行政“強制條款”。在實際合并過程中,總務大臣負責確定基本方針,都道府提出合并構想[9]。所以,日本農村基本建制單元的合并,處處可以看到行政推動的“影子”,看到“行政推力”。

3.間接民主決定合并。雖然立法和行政推動合并,但是在具體推進合并過程中還是嚴格按照程序進行。首先由議員或者議長提出合并意向;其次有合并意愿的町村先成立合并協議會,由其中一村的議長或者議員擔任合并協議會的會長;其次,從相關町村的議員、職員選任委員,商量合并方案,然后由各町村的議會(具有議員、議長資格的人)表決通過方案;最后,再向都道府廳報告,都道府廳再向總務大臣報告,批準之后才可以合并。[10]

從日本農村基本建制單元合并的制度和程序來看,最后兩次合并可以概括為:立法規范、行政推動和間接民主三個環節共同完成。

(二)美國合并道路:立法先行、地方提議、民主選擇

美國農村基本建制單元比較復雜,有自治市、自治鎮、學區、特別區。自治市和鎮是“獨立法人”,具有自治憲章,自治權力很大;特別區根據特殊需求建立,具有準自治性質;學區屬于州政府的分支機構,自治程度最低。[11]因此不同單位的合并重組差異比較大。

1.自治市、鎮的合并。首先是州立法機關立法;其次制定合并的一般程序;最后通過公民投票來選擇。如果州立法機關通過特別立法來對待合并重組,則一項法規就可以實現合并和重組,不需要公民投票即可實施。當然州立法機關的立法程序嚴格依照規定和程序進行[12]。從美國自治市、鎮的合并來看,州立法機關很少使用特別立法來強制推行基本建制單元的合并重組,必須經過合并單位公民投票表決,所以鎮或鄉合并重組難度大,合并速度比較慢。

2.學區的合并。學區合并也由州立法機構立法,并成立一個全州范圍的學區重組委員會,由該委員會負責設計全州學區的重組計劃。學區重組也需要公民投票決定。隨著教師協會和其他專業教育者的支持,學區重組較容易實現。因此,學區單位的合并速度快,規模大。

3.特別區的合并。特別區是為了特定目標,解決特定需求的單位。州立法機關立法后,公民可以自己創制特別區。隨著公民需求越來越多,美國的特別區單位不僅沒有減少,反而快速增長[13]。地方市民可以根據公民創制權和公民投票程序來創建新的政府單位。另外擴大疆界、更多的單位合并都必須經過社區同意和各自轄區公民公投中多數人的同意[14]。

從美國基本建制單元合并重組來看,總體的程序是:議員提出,州議會立法,合并建制單元公民投票決定,最后實施合并或重組。或者公民提議或基本單元提議,公民投票決定。美國基本建制單元合并重組,與日本有差異,雖然有立法,但是民主是一個最重要的環節,而且法律并沒有授予行政部門強制實施的權力。因此有大量的重組失敗案例,鄉、鎮的重組難度、阻力大,速度比較慢。

(三)德國、北歐合并道路:先行立法,行政強制

在快速的工業化和城鎮化過程中,德國也存在農村基本建制單元規模過小、財力不足、工業發展跨躍基本建制單元等問題,因此各州由州政府或者州議會成立專門委員會研究合并基本建制單元問題。德國憲法授權州政府有決定基本建制單元的權限。因此,在合并重組基本建制單元時主要由州議會立法,州政府強制推行。當然在強制推動合并重組時,也會以“規勸”或者財政刺激方式誘導、引導合并。

雖然德國行政部門有法律支撐,也有各種行政手段配合使用,但是德國基本建制單元的合并依然受到強大的抵制。按照法律規定,基本建制單元如果不滿意合并方案,可以向憲法法院甚至聯邦法院上訴,但是法院只審查州議會、行政部門的程序合法性問題,不審核合并與否問題。也就是說,對于合并與否,基本建制單元沒有討價還價的空間,也沒有民主程序選擇的機會[15]。因此,德國基本建制單元的合并是一種強制性合并,這種合并道路雖然遇到地方、公民的強烈的抵制,但是合并成效依然顯著。

北歐國家也是行政和立法強制,如挪威就成立了一個基本建制單元委員會,這個委員會提出合并重組方案,議會立法,然后實施合并重組。只要委員會的決議沒有變,基本建制單元反對也能夠實施合并重組。瑞典有兩輪合并浪潮,第一輪由議會制訂措施實施合并,合并速度比較快;第二輪合并采取漸進和自愿的辦法,速度比較慢。[16]

(四)英國合并道路:立法先行,行政主導

在發達國家中,英國農村基本建制單元的合并重組速度快,合并規模大,這與他們的合并重組方式的選擇緊密相關。首先,議會立法,頒布《地方政府法》及其他相關法案;其次,議會立法成立地方政府區劃委員會,負責對英格蘭地方政府地區的邊界、選舉和結構進行審查。地方政府區劃委員會獨立于政府和政黨,直接對下議院議長委員會負責。[17]

英國基本建制單元合并重組的程序:首先,由地方政府或者議會提出申請;其次,地方政府區劃委員會根據意見進行評審,然后向國會提出立法建議;再次,國會裁定并將裁定意見發給地方政府區劃委員會執行。地方政府區劃委員會有義務進行復審;最后,由地方政府或議會執行合并或重組方案。[18]

英國基本建制單元的合并重組是先立法,然后由行政部門執行。立法是一次性的,當然議會要根據情況進行修訂。雖然英國基本建制單位的合并既有自上而下的程序,也有自下而上的程序,但是沒有公民參與和投票的程序,雖然合并重組的力度比較大,但是依然能夠迅速推進。

(五)法國合并道路:議會立法,行政協商,民主決定

在西方發達國家中,法國農村基本建制單元的合并重組比較獨特,有很多條件和“門檻”。從合并和重組程序來看,首先,議會立法,制訂《市鎮合并與重組法》;其次,選舉產生專門的咨詢委員會,由省議會主席、4名議員和10位代表性市鎮長組成;再次,市鎮或者行政部門提出合并方案;第四,公民投票決定,至少有四分之一的選民參與投票,且絕大多數贊成票通過,才可以實施合并。如果一個村一半以上的選民參與投票且三分之二的選票反對合并,則不能強制合并;第五,咨詢委員會審核合并和重組方案,并征求有關省議員和市長們意見;最后,省政府頒布合并法令實施。[19]

雖然法國對農村基本建制單元合并重組有立法,但是合并重組的程序最多、“門檻”最多,特別是要經過合并重組建制單元的公民投票表決。因此法國農村基本建制單元的合并重組難度最大,速度最慢。

總體來看,發達國家五條合并重組的道路就是三個路徑:一是強制推行路徑,如日本的行政主導、英國的行政強制等。這種強制合并重組,不太考慮基本建制單元的訴求,也不太考慮轄區居民的需求。二是強制推行,但是給予引導、規勸或者財政補貼等,如德國的行政“規勸”、財政“誘導”等,會受理合并重組建制單位和居民的一定訴求。三是民主選擇,不管是立法、行政推動,最后都需要合并重組基本建制單元公民投票決定,在美國公民主動投票也可以創制、合并或者撤銷基本建制單元。在法國不管是簡單的市鎮合并,還是“聯合市鎮共同體”均需要經過公民投票決定。

發達國家實施農村基本建設單位合并重組過程中,有兩個必備的程序:一是立法先行;二是程序合法。影響合并重組速度主要有兩個因素:一是合并法案中是否含有“強制條款”。如果含有強制條款,合并重組的速度就比較快。二是合并重組是否需要經過公民投票決定。如果有公民投票決定的條款則速度比較慢。

三、發達國家農村基層建制合并的原因與民主爭議

過去100年、70年、50年以來大部分的發達國家農村基本建制單元發生了深刻的變化,當然也有少數國家只有少許的變化,甚至沒有變化。那么發達國家農村基本建制單元發生變化的根本原因是什么?爭議是什么?決定合并重組規模、速度的決定性因素是什么?本部分將探討這三個問題。

(一)農村基本建制合并重組的根本原因

發達國家要合并重組的原因很多,但是歸結起來就是三個原因:首先是農村基本建制單元人口減少。隨著工業化、城鎮化的推進,大量的農村人口流入城鎮,導致了農村基本建制單元的人口大量減少,用中國話語講就是出現了“空心化”,村莊不是村莊,鄉鎮不是鄉鎮。其次是公共設施建設的代價相當大。為了幾戶或者十幾戶居民要建設電網、水網、路網、油汽網,代價太大,建設和服務得不償失。最后是公共服務供給成本太高。公共行政、公共服務、公共設施建設需要一定的規模,為“空心化”的基本建制單元提供公共服務和設施,沒有規模效應,成本越來越高,效率越來越低。另外,在現實中,很多公共設施、公共服務和產業都跨農村基本建制單元實施、布局,無論從哪個視角來看,農村基本建制單元都已經無法作為基本的組織存在、運行和服務當地居民,而且公民要求享受高質量的公共設施和高水平的公共服務,只能撤并、重組農村基本建制單元。

(二)農村基本建制單位合并的核心爭議

從發達國家農村基本建制單元合并重組過程來看,最大的爭議就是效率和民主的問題:究竟是要效率還是要民主,究竟是要自治還是要行政。這一對矛盾可以分為四大民主爭議:

規模對民主的侵蝕。公共設施建設、公共服務需要一定的規模,才會有效率。但是有人認為,規模會侵蝕民主。規模大的基本建制單元不能再實施直接民主,只能實施代表民主,即代議制。代議制使公民無法直接參與基本建制單元的管理,而且代議制使人們難以找到自己的代表。基本建制單元的擴大和代議制使政府和議員遠離人們,無法及時回應公民的需求。

專業對民主的侵蝕。大規模的行政、良好的公共服務都需要一定的專業人員,需要職業化的人員,而專業化和職業化會排斥議員、排斥公民,導致“專業壟斷”“職業傲慢”。因此行政和效率所要求的專業化、職業化會排斥、擠壓民主,甚至替代民主。

等級對民主的侵蝕。農村基本建制單元規模的擴大、專業化、職業化及效率導向都會產生行政、專業等級,從而形成等級制度。等級制度則是“民主的天敵”。因此,行政化、專業化、職業化形成的等級及等級制度會侵蝕民主。

集權對民主的侵蝕。農村基本建制單元的擴大,必然會導致建制單元或者在某些服務和功能上的集權。集權在本質上是排斥公民參與,排斥公民協商,排斥公民自治和參與民主的。因此農村基本建制單位的合并導致的集權同樣會侵蝕民主。

另外,基本建制單元規模擴大后,透明度會降低,責任難以明確,監督更加困難,這些都會損害民主。從上面的分析可以發現,農村基本建制單元的合并重組最大的爭議是對民主侵蝕的擔憂,擔心民主虛化和自治弱化,從而削弱國家民主的基礎。

(三)農村基本建制合并規模和速度的決定因素

對于發達國家農村基本建制單元合并重組的規模和速度,國外有不少學者進行過研究,但是國內研究非常少,高秉雄教授曾經對此進行研究。他認為,合并重組的速度與國家形式有關,英國合并速度快,德國速度慢,這與英國是單一制國家,德國是聯邦制國家有關系[20]。但是筆者研究發現北歐一些聯邦制國家的合并速度也非常快,力度大。顯然國家形式可以在一定程度上解釋合并重組的速度,但是不能完全解釋,我們還需要尋找其他解釋因素。

1.國家強制性條款

發達國家實施基本建制單元的合并重組時,有很多因素會影響合并重組的速度、規模,但最核心的還是強制性條款。不管是行政推動,還是立法推動,發達國家實施合并和重組都會立法。雖然都有立法,但是法案中是否有強制性條款是關鍵區別。如果包含強制性條款,則不管是否基本建制單元、公民同意與否都得實施,如日本、德國、英國等。所以,國家強制性條款是決定基本建制單元合并重組的關鍵因素。

2.對民主與自治的尊重

從合并重組速度快、規模大的國家來看,強制性條款是最關鍵的影響因素,但是從合并重組速度慢、規模小的國家來看,則是對自治和民主的尊重,如果法案規定,合并重組要尊重基本建制單元、公民的意見,要通過投票來決定。這一條款會影響合并重組速度。特別是對民主、自治極為重視的法國、美國體現得最為充分。法、美兩國均將鄉鎮、市鎮視為民主、自由的基石。這種民主、自治的傳統和資源也會影響合并和重組的速度、規模。

公民民主選擇又分為兩種:一是公民投票決定,如美國和法國。二是合并單位的議會投票決定,如日本需要合并單位議會投票決定。前者是直接民主,對合并重組的速度會形成重大的影響;后者是間接民主,對合并重組的速度有一定的影響,但是影響不大。

3.建制單元的財政狀況

澳大利亞的學者認為,基本建制單元的自治率或者財政狀況會影響合并重組的速度和規模。如果財政狀況差,無法保障轄區居民的基本公共需求,基本建制單元和居民可能有較高的合并重組愿望。[21]顯然如果公共設施建設和公共服務全部由基本建制單元提供或者部分提供,財政狀況肯定會影響居民享受的服務,進而影響建制單元和居民對合并重組的積極性。但是如果公共支出不由建制單元承擔則另當別論。

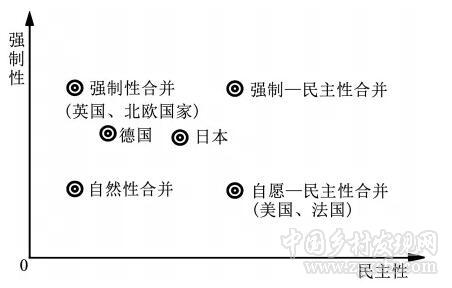

4.強制性、民主性和合并類型

財政狀況對合并、重組的影響相當關鍵,但并不是所有的公共設施建設、公共服務都由基本建制單元供給,大部分甚至全部公共服務、公共設施的建設是由上級政府提供的。在此我們只考察國家強制性條款和民主性條款對合并、重組的影響及進行類型學分析。

從上圖可以發現,強制性和民主性兩個因素可以構成四種經典合并重組類型:強制性合并、強制-民主性合并、自愿-民主性合并和自治性合并。根據兩個變量,我們可以發現發達國家實施合并的類型:英國和北歐國家屬于強制性合并;美國、法國屬性自治-民主性合并;日本屬于強制-民主型合并中的間接民主類型。按照強制性和民主性標準,所有國家基本建制單元的合并重組均可以在此圖找到自己的位置。

四、發達國家農村基本建制單元“合并浪潮”的啟示

(一)農村基本建制單元合并不可避免

通過對發達國家農村基本建制單元合并重組的考察,可以得出一個基本的結論,隨著工業化和城鎮化的發展,特別是公民對高質量公共服務需求的增長,村莊、鄉鎮和市鎮等基本建制單元合并不可避免。這是經濟社會發展所決定的,不以人的目標為轉移。但是合并重組不能以降低成本、純粹追求行政、服務效率為目標,而應以提升治理能力和公民滿意度為目標。對于中國來說,不是要不要合并重組的問題,而是要前瞻性地研究如何合并及超越合并的問題:一是研究和選擇合并重組時點與經濟、社會的結構之間的關系。二是研究和選擇合并重組的路徑和方式。三是發達國家合并重組的經驗和教訓。四是尋找超越簡單合并重組的道路和方式。

(二)合并重組要先立法、后實施

合并重組基本建制單元是一件涉及面相當廣、涉及利益相當大的一件工作,一定要謹慎,依法、依規、依程序推進。從發達國家來看,應先立法,后實施,特別是合并重組的各項制度、措施和程序要與憲法和法律一致,具有合法性。各地在合并重組時要依法、依規、依程序合并,要合理、及時地解決基本建制單元和公民的合理訴求,切忌簡單粗暴求,切忌追求速度,切忌采取運動方式。

(三)合并重組要注重選擇方式

合并重組的路徑和方式會影響合并的速度、規模、成效及社會的穩定問題。關鍵要處理好強制和自愿的關系。人們對自己熟悉的建制單元會依戀、不舍,這是一種正常的心理現象,我們必須尊重。如果經濟社會已經發展到不合并就會影響人們的生活,進而影響經濟社會本身的發展。這時要堅決合并,但是合并時仍然可以注意工作方法。可以采取強制性要求和自愿性選擇相結合的方式,而不是簡單的、粗暴的行政命令。

(四)合并重組要處理好行政與自治的關系

基本建制單位合并重組最大的影響是公民參與、公民自治和基層民主。對于中國而言更是如此,千百年來中國的村莊都是農民自我管理、自我教育、自我服務。建議在合并重組過程時要尊重農民自治的傳統和習慣。一是對于國家無力、無法提供的公共服務,要盡量允許和鼓勵農民自我供給、自我服務;二是沒有必要合并重組的村莊堅決不合并重組;三是行政和服務可以合并,但是各村莊的集體資產、集體經濟不能簡單地合并,不能“歸大堆”,要么采取股份制方式,要么“政經分離”,實施“行政合并,經濟分治”。

(五)合并重組要處理好行政與民主的關系

合并重組后基本建制單元規模大了,離公民遠了,專業性強了,但還是要建立相應民主機制,保障公民的民主參與。一是公共服務的需求要通過民主方式獲取,根據民主的方式來提供。二是擴大后的單位應建立多種民主參與機制,包括管理機制、決策機制和監督機制,避免陷入“地方政府腐敗陷阱”。三是積極尋找間接民主的方式、方法,化解直接民主后“不民主”的擔憂。四是可以實施“項目式民主”“工程式民主”等多元參與民主。

(六)超越合并尋找新的重組方式

對于自治傳統悠久、自治資源比較多的地區,合并重組難度大,阻力大,可以超越合并,尋找新重組方式。一是尋找超越合并重組的路徑。法國建立“市鎮聯合體”,即在保留各個市鎮“法人地位”基礎上,建立新的行政委員會;法國還實施“新市鎮”,取消原有市鎮的“法人資格”,但還是保留相關服務機構。法國通過這兩種方式,既滿足公民的自治、民主需求,又解決行政效率問題。[22]在澳大利亞也探索過“虛擬市政委員會”的方式來滿足效率與民主、行政與自治的需求。[23]其實,廣東清遠的“下移-改造”兩分法的改革就是一種兼顧式的改革和重組。二是因地制宜地確定合并重組選擇。如果小規模的建制單元服務質量好,民主參與也好,這樣的單位可以不必強制合并重組。因此,各地可以根據自己的自治傳統、資源條件及效率需求探索超越合并重組的新路徑、新方法。

注釋:略

作者簡介:鄧大才,華中師范大學政治科學高等研究院/中國農村研究院院長,教授、博士生導師、青年長江學者

中國鄉村發現網轉自:《山東社會科學》2019年第1期

(掃一掃,更多精彩內容!)