改革開放40多年來,我國糧食和重要農產品的供求關系,先后經歷了從“吃不飽”到“吃得飽”、再到“吃得好”的歷史性轉變,隨著消費結構升級和供給側的結構變化,國家糧食安全被賦予了新的含義,食物安全問題顯得愈來愈重要。確保國家食物安全是治國安邦的頭等大事,也是實現共同富裕最重要的物質基礎,在我們邁向現代化新征程的時候,重新審視一下這個根基是否牢靠,不僅是必要的,而且可以給我們帶來一些新的啟示。

一、我國食物自給率的變化及其原因

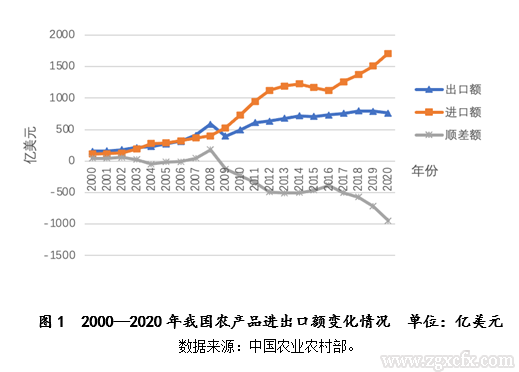

2021年是我國加入世貿組織(WTO)20周年。20年來,我國農產品貿易規模持續擴大。2000—2020年,我國農產品貿易額從268.5億美元增長到2468.3億美元,年均增長11.7%,在全球的排名從第12位上升到第2位。同期,我國農產品進口額從112.3億美元增長到1708.0億美元,年均增長14.6%;出口額從156.2億美元增長到760.3億美元,年均增長8.2%。值得注意的是,從2004年開始,我國農產品對外貿易從此前的凈出口國轉而成為凈進口國,特別是2009年以后,貿易逆差持續擴大,到2020年,農產品貿易逆差擴大到947.7億美元,“大進小出”已成常態。

分品種來看,谷物的自給率始終保持在97%以上,進口量增加較多的分別是油料、大豆、糖類、肉類和奶類。20年間,油料的自給率從81.0%下降到25.1%,大豆的自給率從60.2%下降到17.0%,糖類的自給率從92.8%下降到75.7%,肉類和奶類的自給率分別從99.2%和98.3%下降到93.4%和91.6%。這說明,中國的谷物可以做到基本自給,缺的主要是蛋白類食物,這類食物的對外依存度在不斷擴大。

食物自給率是表明國家食物安全的重要指標,我們用兩種方法計算了我國食物自給率的變化情況。

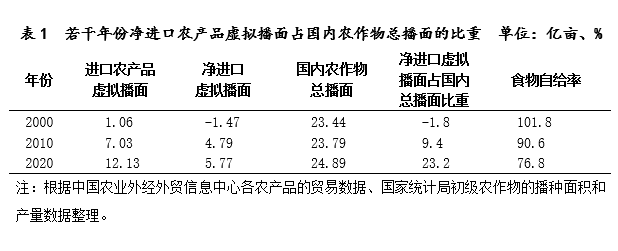

方法一:將進口農產品按國內單產水平及肉料比等折算為種植面積,再扣除出口農產品占用播面,看凈進口虛擬播面占國內農作物總播面的比重,加總的情況見表1。

從表1可以看出,2000年、2010年、2020年三個年份,凈進口農產品虛擬播面分別為-1.47億畝、4.79億畝和5.77億畝,占當年國內農作物總播面的比重分別為-1.8%、9.4%和23.2%,由此可知,三個年份我國食物自給率分別為101.8%、90.6%和76.8%。

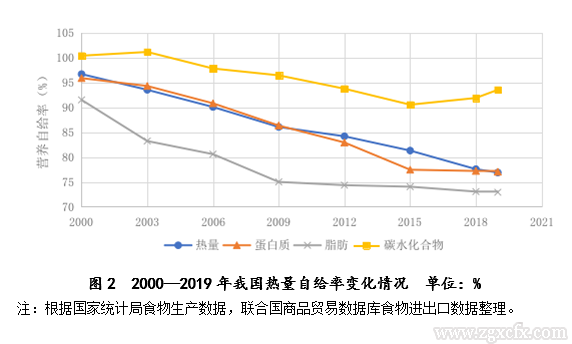

方法二:將不同農產品所含蛋白質、脂肪、碳水化合物按統一標準折算,從而得出熱量自給率。結果見圖2。

從圖2可以看出,我國熱量自給率從2000年的96.7%下降至2019年的76.9%。

兩種方法的計算結果大體一致,均說明20年間我國的食物自給率已從100%左右下降到目前的76%左右,年均下降1個多百分點。

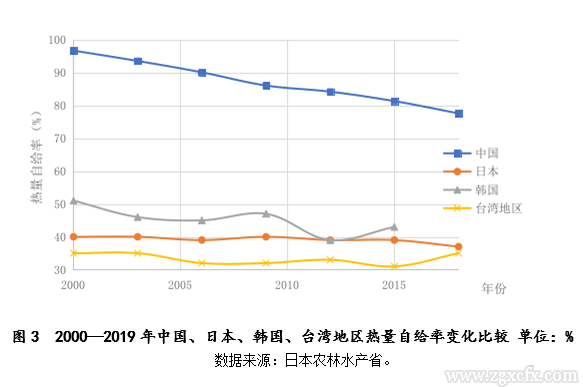

我們又將中國熱量自給率的變化同日本、韓國、臺灣地區做了比較,見圖3。

從圖3可以看出,近20年,日本的熱量自給率從40%下降到37%左右,韓國從50%以上下降到43%左右,臺灣地區一直波動在35%上下,我國熱量自給率的絕對水平要明顯高于這三個國家和地區,但下降速度明顯要快得多。

那么,到2035年我國基本實現現代化的時候,我國的食物自給率會怎樣呢?我們利用黃季焜對2035年我國14種食用農產品的預測及日本農村水產省食物供需平衡表,推算了我國到2035年的熱量自給率,結果顯示,屆時我國總的熱量自給率有可能從目前的76%左右進一步下降到65%左右。這一水平,大致相當于日本60年代末期、臺灣70年代初期和韓國80年代末期的水平。

分品種看,到2035年,我國小麥、稻谷的自給率可保持在96%和97%以上;玉米的缺口持續擴大,從目前的1130萬噸擴大到3500萬噸,自給率從95.6%下降到90%左右;大豆的缺口持續擴大,進口量繼續增加,自給率仍維持在17%左右;豬肉的自給率在玉米進口量增加的情況下有望從目前的92.8%小幅回升,但牛羊肉和奶制品的供求缺口進一步擴大,自給率分別從目前的76%和67%下降到73%和58%。說明未來我們缺的仍然是蛋白特別是高質量蛋白食物。

日本經濟學家大塚啟二郎認為,土地資源稀缺國家的農業會先后碰到三個截然不同的問題:糧食不安全、部門收入不平等、高收入階段農業比較優勢下降帶來的食物自給率下降,他將這三個問題分別稱之為“糧食問題”“收入問題”和“食物自給率問題”。我們認為,大塚啟二郎的這一論述,有助于我們把握人多地少國家農業發展變化的一般規律,也十分契合中國的情況。改革開放40多年來我國農業的發展,在上世紀90年代中期基本解決了糧食絕對短缺問題,新世紀以來初步解決了工業反哺農業問題,現在橫亙在我們面前且還沒有破解的,就是因競爭力下降而帶來的食物自給率下降問題,這是新階段中國農業面臨的真正挑戰。

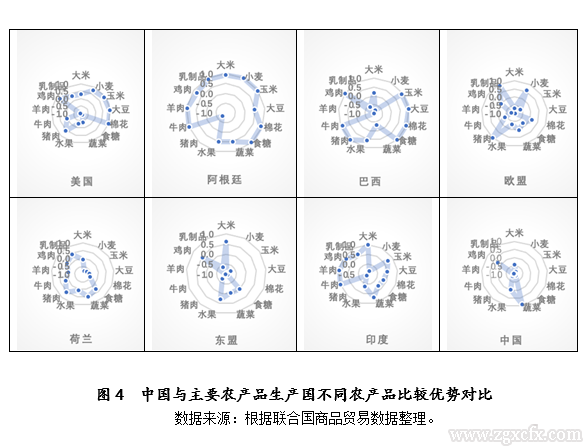

我國食物自給率持續下降背后的深層次原因,就在于相對于全球主要農產品生產國,我國農業的競爭優勢總體呈下降趨勢。我們用貿易專業化指數(TSC)來比較一下各國農產品的比較優勢,TSC取值范圍為-1到1,-1表示該國對該產品只進口不出口,1表示該國對該產品只出口不進口。從圖4可以看出,中國大多數農產品已不具備比較優勢,其中,除蔬菜、雞肉尚具比較優勢外,羊肉、食糖、豬肉、小麥呈比較劣勢,大豆、牛肉、玉米、棉花、乳制品則呈明顯比較劣勢。從入世20年來的情況看,我國農業競爭力下降問題尤以2004—2014年最為突出,這一階段,我國糧食及重要農產品成本的上升速度加快,畝成本和50公斤成本已超過世界主要農產品生產國。

二、構建農業新發展格局的兩個要點

黨的十九屆五中全會強調要加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局,這與黨的十八大以來確立的“以我為主、立足國內、確保產能、適度進口、科技支撐”的國家糧食安全戰略是完全一致的,都強調要充分利用好兩個市場、兩種資源。一方面,我們必須始終堅持“以我為主、立足國內”的基本方針,這是由我國是人口大國、是世界上最大的糧食生產國和消費國的實際,以及我們不能受制于人的戰略考量決定的,中國任何時候都要把飯碗牢牢端在自己手上。現在看來,“以我為主、立足國內”,不僅要做到口糧絕對安全、谷物基本自給,還應該提出食物保障可靠的要求,要千方百計把我國食物自給率保持在一個合理水平上。習近平總書記在剛剛閉幕的中央經濟工作會議上指出:“我們要利用‘兩個市場’,但必須有一個安全線,超過了以后就要亮紅燈。要明確重要能源資源國內生產自給的戰略底線。”據此,根據中辦、國辦2019年有關文件精神,綜合考慮國內需求增長和供給潛力,以及國際市場變化等情況,我們建議,未來一個時期我國應努力將食物自給率保持在70%以上,不能任由其持續下滑,不能重蹈日本、韓國的舊轍,否則對我們這樣一個大國來說,就會喪失現代化的主動權。另一方面,“適度進口”也是必要的,這是由我國人均農業資源相對匱乏的基本國情決定的,適度進口不僅可以緩解國內資源環境壓力,而且有利于我們騰出寶貴的農業資源,集中力量確保基本口糧、谷物和食物安全。這里要強調的是,充分有效地利用國際資源國際市場,不能僅僅依賴進口貿易這一個渠道,鑒于未來一個時期國際貿易的不確定性增強,我們主動“走出去”打造海外食物供應鏈,掌控一定數量的權益產品也是十分必要的。

立足國內保持合理食物自給率,涉及到實施藏糧于地、藏糧于技戰略等各個方面;著眼國際打造海外供應鏈,涉及到“走出去”面臨的諸多風險挑戰,都需要我們在加強頂層設計的前提下,有針對性地去做好構建農業新發展格局的各項工作。這里,著重就這兩大方面中的兩項重點工作講一下我的看法,一是打好種業翻身仗問題,二是打造海外供應鏈問題。

(一)打好種業翻身仗

在水土資源既定的前提下,實現國內食物保障可靠的基本要求,根本出路在科技進步,在良種突破。多年來,我國良種研發推廣取得很大進步,但是對種業的現狀仍然不能估計過高。例如,2019年,我國玉米、大豆的單產水平只有美國的54.6%和57.4%,油菜籽的單產水平只有加拿大的73.6%,且近20年來單產的年均提升速度都明顯落后于美國和加拿大,其中一個很重要的原因就是我國種業與發達國家的差距又拉大了;又例如,我國作物、畜牧水產良種“引進—退化—再引進—再退化”的怪圈始終沒有打破,說明我國良種自主研發創新能力還不夠。

調研表明,我國種業存在以下幾個突出問題。一是行業集中度低下。德國拜爾、美國杜邦陶氏等世界十大種子企業的銷售額占全球種業市場份額的60%多,而我國現有種業企業7200多家,前十大種子企業的市場占有率不足20%。二是種業市場亂象滋生。相當多的種子企業沒有研發能力,將引進品種做模仿式抄襲或修飾性改裝后推向市場,套牌品種泛濫;違法成本低,打假成本高,導致“劣幣驅逐良幣”,泯滅了自主創新的積極性。三是種質資源庫建設滯后,普查、搜集、保存工作起步晚,尤其是DNA指紋圖譜鑒定開發不夠,致使育種材料短缺。四是基礎研究差距大。總體上看,發達國家育種已進入“生物技術+人工智能+大數據信息技術”時代,特別是2012年基因編輯技術問世以來,生物育種技術快速發展,而我國育種仍處在以雜交選育和分子標記輔助選育為主階段,生物育種遲遲未實現產業化,與國外的差距進一步拉開。五是產學研、育繁推脫節。一方面,種子企業創新主體作用仍顯薄弱;另一方面,大專院校和科研機構力量分散,單兵作戰,受現有科研體制和成果評價體系制約,與企業合作意愿不強。六是新品種審定和管理制度亟待完善,一方面,登記備案品種“多、雜、亂”,該管的沒有管住;另一方面,對基因編輯品種仍按轉基因產品進行管理,人為阻礙了生物育種的產業化。

打好種業翻身仗意義重大,是進一步釋放中國農業生產潛力的關鍵和突破口。為此建議:第一,凈化種業市場。修訂《種子法》《植物新品種保護條例》,建立實質性派生品種審查認證制度,嚴厲打擊假冒套牌違法違規行為,加大知識產權保護力度,真正形成鼓勵自主創新的正向激勵。第二,加強種質資源庫建設,重點加強入庫品種DNA鑒定和性狀挖掘,為廣泛開展生物育種奠定材料基礎。第三,切實加強基礎研究,在保持雜交育種優勢的同時,著力支持基因編輯技術攻關,突破生物育種技術瓶頸,鼓勵生物育種產業化;建立和完善能夠充分體現智力成果價值的分配機制,實行“技術榜單”“揭榜掛帥”制度,充分調動科研人員積極性。第四,創建產學研相結合、育繁推一體化體制機制,鼓勵隆平高科、先正達、華大基因等龍頭企業做大做強,按照市場導向、產業牽引、技術驅動、利益共享原則搭建產學研戰略合作平臺,建立股權激勵合作機制,打造有利于自主創新的政策體系和研發生態。第五,改革完善種子審定管理辦法,加強我國種業發展頂層設計,明確種業發展技術路線;從嚴規范品種審定;按照國外通行做法,對基因編輯產品視同傳統育種產品管理,同時要積極穩妥推進轉基因技術研發。總之,要以打好種業翻身仗,帶動新時期我國農業的高質量發展,進一步夯實國家食物安全的根基。

(二)打造海外供應鏈

自2007年中央一號文件第一次提出農業“走出去”以來,特別是習近平總書記2013年提出“一帶一路”倡議以來,農業“走出去”的步伐明顯加快。據商務部門統計,2011—2020年,我國農業對外直接投資企業1829家,分布在118個國家(地區),對外直接投資207.5億美元。這里需要說明的是,這個統計僅限于種養業和初始投資,若按全產業鏈和全口徑計算,實際投資存量要遠遠大于現有統計。

農業“走出去”的主體是企業,2021年以來我們走訪了20多家農業“走出去”企業。從我們調研的情況看,農業企業“走出去”的理性程度在提高,與國內供給結構的互補性在增強,在某些領域通過購并實現了“彎道超車”,成效是顯著的,但同時也暴露出不少問題。一是普遍存在“單打獨斗”現象,缺乏信息、資源整合機制。一方面,“走出去”企業平均規模小,各自為戰,投資生產、加工單一環節的多,投資全產業鏈的少,應對風險能力弱,獲得海外信息手段匱乏,另一方面,政府層面的戰略引導做得還不夠。二是政策支持有待加強。境外投資風險大,融資門檻高,國內金融、保險機構對“走出去”企業支持較少,境內外資金流動渠道不暢,應對匯率風險的保險品種少。三是缺乏專業型、復合型人才,不能適應國際化經營需要。四是“走出去”企業本土化經營做得不夠,社會責任意識不強,不利于樹立中國企業形象,也不利于海外項目行穩致遠。五是權益產品回運受阻,境內外企業尚不能一視同仁。前者主要是指實行配額內產品,后者主要是指海外購并企業。

針對農業“走出去”存在的問題,需要從優化“走出去”戰略、加強政策支持和指導等方面加強和改進我們的工作,努力把農業“走出去”提升到一個新的水平。具體講有這樣幾個要點:

第一,明確“走出去”的戰略重點和切入點。未來一個時期我國國內供給短缺的主要是肉奶等高質量蛋白食物及玉米大豆等基質產品,這應成為打造海外供應鏈的重點領域,以提高我國對這類食物供給的掌握能力,為此要統籌安排“走出去”的戰略布局,而不能“眉毛胡子一把抓”。從“走出去”的切入點看,直接購地租地種糧,政治、社會敏感性太強,失敗的案例多,成功的案例少,并非明智之舉。實際上,掌握海外權益產品,并不一定要獲得土地的所有權或使用權,從貿易環節入手掌握供應鏈是ABCD等老牌國際糧商的通行做法,這種做法既可規避海外風險,又可向上下游延伸,同樣可以達到掌控權益產品的目的。因此,“走出去”一定要找準切入點,做到精準卡位。

第二,優化“走出去”方式和投資方式。從貿易端入手掌控供應鏈通常只有大企業才能做到,實際上,中糧、中化、光明、鵬欣、廣東農墾、新希望等大企業通過這種方式“走出去”,不僅在農業“走出去”的雁陣模式中起到了引領的作用,而且已經成長為中國的農業跨國公司,是實現國家戰略意圖的主要擔當。事實說明,大型涉農企業愈是往國際產業鏈高端走,對其他中小企業的帶動能力就愈強。從這個意義上講,支持大型農業跨國公司發展,就是支持農業的高水平對外開放。同時又要重視中小企業“走出去”的作用,這些企業“走出去”應盡量采取“抱團出海”“借船出海”的方式,積極參與大企業海外供應鏈上下游的分工合作。

第三,加強農業“走出去”政策支持。設立農業“走出去”專項引導資金,對符合國家外交大局和海外農業戰略布局的項目給予重點支持。引導金融機構開發長期低息信貸產品,探索倉單質押、權益產品質押等新的擔保方式,鼓勵有條件企業在境外發行股票和債券,拓寬海外投融資渠道。鼓勵推出適合海外農業投資的保險品種,對沖匯率風險。原則上支持“走出去”農業企業“產業外擴、產品回國”,為符合條件的海外權益產品提供專項配額。對中資企業海外并購企業,原則上給予國民待遇。研究中資企業海外重點項目比照享受國內支農惠農政策的可行性。強化國際人才培養,動員國內高校和培訓機構有針對性地幫助企業加大所需人才培養力度,放寬國際化人才任用條件,海外項目要更多地使用當地人才為我所用。

第四,引導“走出去”企業切實履行社會責任。“走出去”企業要牢固樹立“共建共享、互利雙贏”理念,在就業、環保、教育、基礎設施等方面主動承擔社會責任,加強與所在國民眾人文溝通,讓他們分享項目收益,提高本土化經營水平,確保企業行穩致遠,樹立中國企業良好形象。對“走出去”企業的政策支持,應與其是否履行社會責任掛鉤。

第五,搭建綜合服務平臺,加強信息搜集和政策指導。依托現有農業“走出去”部際聯席會議機制,充實力量,整合資源,拓展功能,一方面,搜集整理重點國別情報,編制發布海外農業投資指南,建立風險評估和預警體系,幫助企業規避化解風險;另一方面,全面掌握農業“走出去”整體情況,跟蹤“走出去”企業運營情況,開展面向“走出去”企業的對接服務,幫助企業解決實際困難。

(作者系《中國鄉村發現》學術委員,國家發展和改革委員會原副主任,中國國際經濟交流中心副理事長;中國鄉村發現網轉自:清華農研院 微信公眾號 )

(掃一掃,更多精彩內容!)