【摘要】我國幅員遼闊、地理與文化環境多樣,村莊在差異化的地理環境和博大精深的文化基礎上慢慢形成,各個村莊之間由于獨特的地理環境和文化特征而顯示出明顯的異質性特征。在實施鄉村振興戰略時,很難籠統地、不加區分地分析村莊振興與發展的適應性策略。基于此,文本首先根據各類村莊在鄉村振興過程中的有利依托將我國現存的村莊大致劃分為ABCD四類,并明確各類村莊未來發展可能的方向;然后詳細闡述了B、C兩類村莊在發展振興過程中對精英人物、城鄉要素流動、一二三產業融合發展方面的需求及可能存在的不同;鄉村振興戰略具體實施時,研究者與制度設計者應在深刻理解村莊異質性特征的基礎上分類制定差異化的鄉村振興策略;鄉村振興應立足鄉村自有的能夠為城市系統提供支持與補充的資源要素,充分發揮優勢、挖掘潛力并提升價值;鄉村振興必須在區域資源稟賦的基礎上因地制宜布局,保障我們既有“大糧倉”“小菜籃”,又有“后花園”。

【關鍵詞】鄉村振興;村莊異質性;精英人物;城鄉要素流動;一二三產業融合

一、引言

習近平同志在黨的十九大報告中首度提出實施鄉村振興戰略,鄉村振興戰略成為新時期做好“三農”工作的重要遵循。中央農村工作領導小組辦公室主任韓俊表示,解決好“三農”問題一直以來是全黨工作的重中之重,在此基礎上提出鄉村振興戰略,政策意圖明確、清晰。鄉村振興戰略是決勝全面建成小康社會、全面建設社會主義現代化強國的一項重大戰略任務,是以習近平同志為核心的黨中央對“三農”工作做出的全新戰略部署與要求。

黨的十九大報告指出,當前我國社會的主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。雖然黨的十八大以來,我國城鎮化率年均提高1.2個百分點,達到57%,有8000多萬農業轉移人口成為城鎮居民,區域發展協調性更強,城鄉差距繼續縮小。但是,無論城鎮化如何發展,據大致估算,2030-2035年我國仍將有4億左右的人口留在農村,新時期廣大農民對縮小城鄉差距、共享發展成果、全面建成小康社會的要求會越來越迫切。此時,國家提出鄉村振興戰略具有其歷史必然性,鄉村振興戰略是從根本上解決“三農”問題、全面激活農村發展新活力的重大戰略部署。據中國國際經濟交流中心常務副理事長鄭新立判斷,如果喚醒農村的沉睡資源,打開巨大的農村市場,至少可以支持我國經濟在2030年之前保持7%左右的增長速度。明確了鄉村振興戰略的歷史必然性、現實必要性及堅持農業農村優先發展,努力做到產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的總體要求后,需進一步明確實施鄉村振興戰略的具體措施。2018年全國“兩會”期間,習近平同志在參加山東代表團審議時,就如何實施好鄉村振興戰略提出“五個振興”,指出要從產業振興、人才振興、文化振興、生態振興、組織振興五個方面系統推進;另外習近平同志強調“要推動鄉村振興健康有序進行,科學把握各地差異和特點,不搞一刀切,不搞統一模式,不搞層層加碼,杜絕‘形象工程’”。習近平同志提出的“三不一杜”要求是與我國鄉村社會實際情況高度契合的,由于我國幅員遼闊、地理與文化環境多樣,作為構成鄉村社會的基本單元——村莊,因其獨特的地理環境和文化特征而顯示出明顯的異質性特征。所以這種情況下很難籠統地、不加區分地分析我國現存的大約60萬個村莊振興與發展的適應性策略,而應該盡量將現有村莊歸類之后提出適合其發展的策略。

基于此,本文首先根據不同類型的村莊在鄉村振興過程中的有利依托將我國現存的村莊大致劃分為ABCD四類;然后分析各類村莊在振興過程中對精英人物、城鄉要素流動、一二三產業融合方面的要求存在的顯著差異;最后指出,除了向城市輸出傳統生產要素,村莊應立足自身特色,在城鄉差異化的框架中尋求新的立足點,通過有別于城市的魅力而獲得應有的尊重與收益。

二、異質性與村莊類型

相比世界上其他國家,中國幅員遼闊、地理環境多樣、文化博大精深。從地形特征來看,陸地上所有的5種基本地形類型在中國均有分布,在中國遼闊的大地上,有雄偉的高原,起伏的山嶺、廣闊的平原、低緩的丘陵,還有四周群山環抱、中間地平的大小盆地。從氣候特征來看,因我國所跨緯度較廣、各地距離海洋遠近各異、地勢高低不同、地形類型及山脈走向多樣,所以氣溫降水組合多樣,形成了多種多樣的氣候特征。從氣候類型上看,我國東部屬于季風氣候(又可細分為亞熱帶季風氣候、溫帶季風氣候和熱帶季風氣候),西北部屬溫帶大陸性氣候,青藏高原屬高寒氣候;從溫度帶劃分看,分布有熱帶、亞熱帶、暖溫帶、中溫帶、寒溫帶和青藏高原區;從干濕地區劃分看,有濕潤地區、半濕潤地區、半干旱地區、干旱地區,且同一個溫度帶內,可含有不同的干濕區;同一個干濕地區中又含有不同的溫度帶,地形的復雜多樣,使氣候更具多樣性;而從歷史視角來看,中華上下五千年的悠久歷史沉淀了中國社會博大精深、絢爛多彩的文化。鄉村社會是在中國廣闊的大地上緩慢形成的一種重要的社會形態,作為構成鄉村社會的基本單元——村莊,正是在這種差異化的地理環境和博大精深的文化基礎上慢慢形成的。2016年,國務院發展研究中心資源與環境政策研究所副所長常紀文在其研究中指出,目前我國共有行政村58.8萬個,自然村267萬個。獨特的地理環境和文化特征決定了目前我國現存的大約60萬個村莊在稟賦特征方面存在較大差異,這種差異的存在使得我們既不能籠統地、不加區分地探討實施鄉村振興戰略的適應性策略,也不能簡單粗暴地按照區位將鄉村振興戰略劃分為東部、中部、西部鄉村振興戰略。

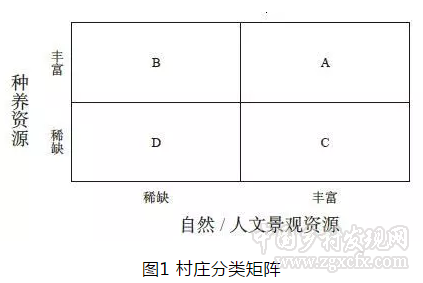

考慮村莊異質性后,本文根據我國村莊的資源稟賦特征及其在鄉村振興中的有利依托,將我國現有的村莊大致劃分為四類(見圖1):種養與自然/人文景觀資源均豐富型(A類);種養資源豐富,但自然/人文景觀資源稀缺型(B類);種養資源稀缺、但自然/人文景觀資源豐富型(C類);種養與自然/人文景觀資源均稀缺型(D類)。其中種養資源指適宜耕種的土地、適宜養殖放牧的草/牧場、適宜養殖水生產品的水域等資源;自然景觀指大自然自身形成的自然風景,例如銀光閃閃的河川、千姿百態的地貌、晶瑩瀲滟的湖泉、波濤萬頃的海洋、光怪陸離的洞穴、幽雅靜謐的森林、珍奇逗人的動物和溫暖宜人的氣候等;人文景觀(文化景觀)指人們在日常生活中,為了滿足物質與精神等方面的需求,在自然景觀的基礎上,疊加了文化特質而構成的景觀。其類型多樣,涉及范圍較廣,主要包括歷史古跡、古典園林(建筑)、宗教文化、民俗風情、文學與藝術等類型。

由圖1展示的村莊分類矩陣可以清晰地看出ABCD四類村莊所對應的特征。需要強調:首先,本文對村莊類型的劃分主要基于各類村莊在鄉村振興過程中的有利依托,除此之外尚存在其他可能的村莊類型劃分標準和方式;其次,在本文劃分的四類村莊類型基礎上仍存在各種對村莊細分的可能,例如對于種養資源豐富,但自然/人文景觀資源稀缺型(B類)的村莊可以根據其距離中心城市的遠近而被劃分為近郊型和遠郊型兩類;最后,本文所討論的村莊并不包括已不具備村莊特質,異化之后的村莊。明確本文對村莊類型的劃分標準與條件后,進一步討論各類村莊發展與振興的適應性策略。

A類村莊是四類村莊中稟賦條件最好的一類,由圖1可以看出,該類村莊種養資源和自然/人文景觀資源均較為豐富。根據筆者多年在農村的調研經歷發現,這種類型的村莊在我國現存大約60萬個村莊中占有的比重非常小、幾乎不存在,所以本文不做重點分析。對于A類村莊振興的適應性策略,可以在考慮其比較優勢后,同步參考B、C兩類村莊的做法。

B類村莊主要特征為種養資源豐富,但是自然與人文景觀資源稀缺。該類村莊在我國四類村莊中屬于較為常見的類型,其主要分布在我國的東北、華北、長江中下游平原;新疆、青海、西藏、內蒙古牧區;沿海(海水漁業)及多湖泊、內陸水面多、可養面積多(淡水漁業)的區域。這部分村莊種養自然條件優越,種養歷史悠久,生產的農產品占全國農產品總產量的比重較高,幾乎承擔了保障全國農牧漁產品安全供給的全部職能。未來這一類型的村莊應主要立足其優越的種養資源條件,通過投入良種、技術、機械等要素;改善農田水利設施等基礎設施建設水平;流轉土地進行規模化生產等方式來保障全國農產品的充足、有效供給。未來其主要發展方向應是為我國建成糧食生產功能區、重要農產品生產保護區或特色種養殖產品優勢區而貢獻力量。

C類村莊主要特征為種養資源稀缺,但是自然與人文景觀資源豐富。這類村莊優質耕地資源稀少、農作物單產較低,同時養殖資源稀缺,但是除“混不飽肚子”外,其山地、林地、湖泊等自然景觀資源豐富,或者擁有獨具一格的歷史古跡、古典園林(建筑)、宗教文化、民俗風情、文學與藝術等人文景觀。該類村莊在我國村莊中所占的比重較大,因無法將龐大的山地、林地等自然或民族風情等人文景觀資源轉化為能夠帶來收益的資產,所以常常以“沉睡”的狀態存在。C類村莊的發展振興應注重探索如何改變其“好山好水好凄涼”的狀態,將“青山綠水變成金山銀山”,未來主要發展方向是開發生態、旅游產品以挖掘其休閑觀光功能和文化體驗功能。

D類村莊是四類村莊中稟賦條件最差的一類,這類村莊既沒有豐富的種養資源,其自然/人文景觀資源也較為稀缺。該類村莊的形成具有特殊的歷史淵源,人們或因避難求生等需求而聚居在該類地區,并在艱難的環境中辛苦謀求生存。但隨著社會發展,這類村莊因沒有可依憑的發展資源,發展與振興均異常困難。未來D類村莊發展路徑主要包括兩個方面:一方面可以抓住精準扶貧過程中異地搬遷的機遇整村搬遷。根據《國務院關于印發“十三五”脫貧攻堅規劃的通知(國發〔2016〕64號)》要求,“十三五”時期要幫助981萬貧困人口實現易地扶貧搬遷。另一方面則是順應經濟發展潮流,隨著一代代人的離開而沒落、消亡。D類村莊的發展方向是符合鄉村振興戰略的,鄉村振興不是村村振興,而應是有選擇、有規劃的振興。有學者指出,隨著城鎮化的發展,大量農村人口流向城市,一些自然條件惡劣,生存資源和環境資源稀缺的村莊“空心化”是不可避免的,是城鎮化和工業化發展的客觀規律。此時,不應該罔顧社會發展規律而一味村村振興,一方面國家的財力、物力和資源不能支撐村村振興,另一方面村村振興可能造成大量公共資源的分散甚至浪費。

三、差異化的鄉村振興需求

根據不同類型村莊在鄉村振興過程中的有利依托,將我國現存的村莊大致劃分為ABCD四類并明確各類村莊未來發展方向后,筆者分析發現各類村莊在發展過程中對精英人物、城鄉要素流動、一二三產業融合方面的要求也存在顯著差異。

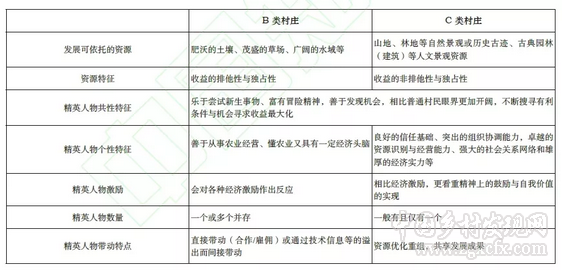

(一)精英人物需求(見表1)

村莊的發展振興與精英人物帶動之間存在強相關關系。因村莊內部個體素質之間的差異,很難期待通過同一時點的集體覺悟促進個體共同發展,所以村莊內部新品種投入、新技術采納、新設備引進等過程均是漸進式的,必然要依靠一些精英式的人物充當“領頭羊”角色,這些精英人物往往樂于嘗試新生事物、富有冒險精神,善于發現機會,相比普通村民眼界更加開闊,他們不斷地搜尋有利的條件和機會以尋求收益最大化。

雖然B、C兩類村莊的發展振興均離不開精英人物的帶動,但是拋開兩類村莊所需精英人物具有的共性特征,筆者注意到,兩類村莊對精英人物的需求還存在個性化差異。由于種養資源豐富的B類村莊在發展中主要可依托的資源一般為肥沃的土壤、茂盛的草場、廣闊的水域等,這類資源更容易具有收益的排他性與獨占性特征。精英人物在捕捉到發展機會之后將有動力擴大生產。無論是積極發展家庭農場,還是成立合作社與小農聯合互助發展,B類村莊要求的精英人物更傾向于善于從事農業經營、懂農業又具有一定經濟頭腦。一般而言,一個村莊可能僅有一個這樣的精英人物,也可能同時有多個精英人物共存;精英人物對村莊發展的帶動可能是直接的,也可能是通過技術、信息等的溢出而間接帶動。該類精英人物的雛形為種養大戶。

表1 B、C兩類村莊差異化的精英人物需求

相比而言,C類村莊發展可依托的主要為山地、林地等自然景觀資源或歷史古跡、古典園林(建筑)等人文景觀資源。該類資源體量宏大且很難做到收益獨占,這些特征決定了C類村莊很難依靠單個家庭的覺悟實現發展,單個農戶家庭沒有能力也沒有想法組織、治理村莊內部龐大、無序的資源。這種情況下就需要有一個能夠整合村莊內部分散資源、帶動村民共同參與村莊建設與發展的精英人物。C類村莊發展所需的精英人物應該是一個提綱挈領式的人物,他們或產生于多年管理村莊事務的權威人物,或者是在經濟發展過程中迅速適應形勢而取得成功的村莊精英。除了擁有精英人物共性特征之外,為處理更加復雜的關系,統籌各類分散的資源,C類村莊所需的精英人物還需具備良好的信任基礎、突出的組織協調能力、卓越的資源識別與經營能力、強大的社會關系網絡和雄厚的經濟實力等特征。相比對各種經濟激勵作出反應,帶動C類村莊發展的精英人物更重視精神上的鼓勵與自我價值的實現。一個村莊一般有且僅有一個這樣的精英人物,精英人物對村莊發展的帶動是通過對村莊內部資源的優化重組而實現,最后由村莊成員共享發展成果。從實際案例來看,無論早期發展振興的江蘇華西村、遼寧丹東大梨樹村、陜西禮泉袁家村,還是現在新興發展起來的貴州六盤水舍烹村等一系列村莊的振興經驗,均有力地證明了本文的觀點。

(二)城鄉要素流動需求

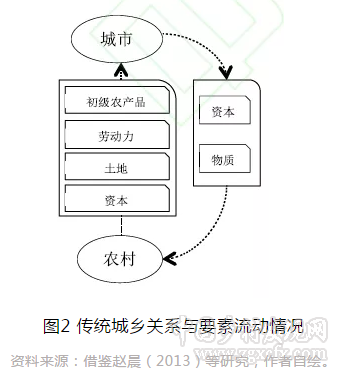

黨的十九大報告在鄉村振興戰略部分提出,要建立健全城鄉融合發展體制機制和政策體系,加快推進農業農村現代化;2018年召開的中央農村工作會議提出包括“走城鄉融合發展之路”在內的“七條道路”,由此可見城鄉融合發展是實現鄉村振興戰略的必由之路。要實現城鄉融合發展,首先要考慮城鄉要素流動。需要肯定,無論依靠政府行政的扶持還是市場力量的驅動,如果鄉村缺乏面向城市的出口,要素轉移單向地有去無回或有進無出,那么最終都將造成市場的萎縮與政府支持的疲乏。在要素輸出方面,除了傳統經濟生產要素外,鄉村需要在城鄉差異化的框架中尋求新的立足點,以期在市場體系中扮演適宜的角色,提升話語權,通過形成鄉村有別于城市的價值魅力來彌合因城鄉產業差異而造成的發展差距

圖2展示了傳統的城鄉關系與要素流動情況,由圖2可知農村的各類資源面對城市的虹吸效應而日漸式微,而城市反哺給農村的資本與物質回報微乎其微。村莊與外部系統之間傳統的近似單向的“抽水機式”交流模式助推村莊深陷“沒錢、沒人、沒思想、沒積累”的發展窘境。這種情況下提出鄉村振興,主張建立健全城鄉融合發展體制機制和政策體系具有必要性。走城鄉融合發展之路的前提是需要充分認識鄉村社會存在的異質性,然后在差異化的框架中尋求新的立足點。前述分析指出,B類村莊未來的發展方向是為我國建成糧食生產功能區、重要農產品生產保護區或特色種養殖產品優勢區而貢獻力量。所以其發展支點應該是規模化、科技化、現代化的種養殖產業。C類村莊未來的發展方向是探索如何將“青山綠水變成金山銀山”,其發展支點是開發生態、旅游產品以滿足人們日益增長的消費需求。資源稟賦的不同決定了發展路徑的差異,而發展路徑的差異進一步決定了城鄉融合過程中要素流動需求的差異。

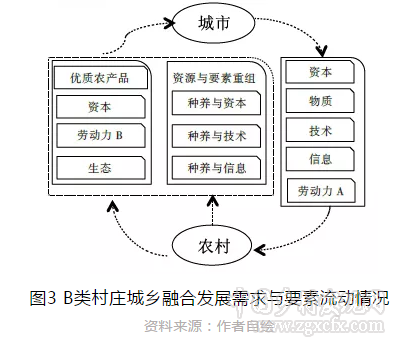

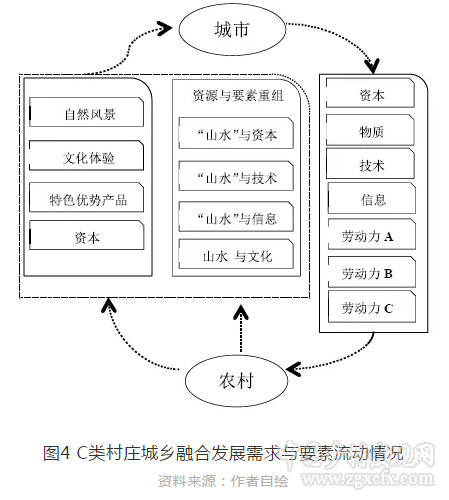

圖3、圖4分別展示了B、C兩類村莊在城鄉融合發展方面的需求與要素流動情況。對比圖2展示的傳統城鄉關系與要素流動情況發現:1.B、C兩類村莊在城鄉融合發展需求中均增加了資源與要素重組部分;2.城市對農村的要素輸入由傳統的資本、物質輸入進一步豐富為資本、物質、技術、信息與勞動力要素的輸入;3.農村向城市的要素輸出由傳統地輸出初級農產品、勞動力、土地、資本等要素轉變為主動地輸出能夠為城市系統提供支持與補充的要素。

除共性特征外,B、C兩類村莊在城鄉要素流動需求方面還存在個性化的差異。

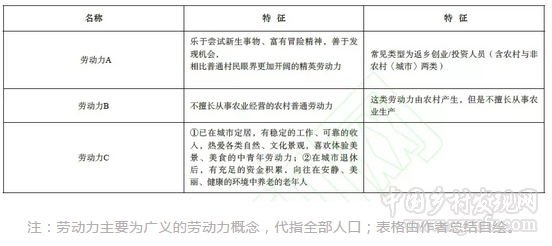

從城市向農村的要素流動路徑來看,B、C兩類村莊城鄉要素流動過程均包含了城市勞動力向農村轉移。對比發現,B類村莊在發展過程中需要吸引的城市勞動力主要為勞動力A,而C類村莊在發展過程中需要吸引的城市勞動力不僅包括勞動力A還包括勞動力B和勞動力C(見表2)。

表2 城鄉融合——勞動力要素的類型與特征分析

注:勞動力主要為廣義的勞動力概念,代指全部人口;表格由作者總結自繪。

之所以存在這種差異,是因為B類村莊發展振興過程中需要吸引一批樂于嘗試新生事物、富有冒險精神,善于發現機會,相比普通村民眼界更加開闊的精英勞動力來帶領其發展,這一點是比較好理解的;相比而言,C類村莊在發展振興過程中不但需要吸引勞動力A帶動發展,而且需要勞動力B從城市向農村流動,這個過程是勞動力回流的過程,C類村莊以開發生態、旅游產品為發展支點,則需要勞動力回流以積聚人氣;另外C類村莊提供給城市的生態、文化體驗、特色優勢產品等稀缺產品需要有人來消費、買單,勞動力C中包含的①②類主體均具有這樣的訴求與經濟能力,所以C類村莊在發展振興過程中還需要吸引勞動力C來消費其發展果實與服務。對于C類村莊來講,吸引勞動力A是其發展的開端;吸引勞動力B是其發展的過程;吸引勞動力C則是其發展的目標。

從農村向城市的要素流動路徑來看,B、C兩類村莊通過對自有資源與要素的重組,開始輸出能夠為城市系統提供支持與補充的要素,其中B類村莊向城市輸出的主要為優質農產品,而C類村莊向城市輸出的主要為自然風景、文化體驗、特色優勢產品(包括傳統服飾,剪紙、刺繡、泥人等手工藝品或地方特色林產品等)。另外除向城市提供主要的優勢產品外,B、C兩類村莊還可能向城市系統提供一些附屬產品,例如B類村莊還可能向城市轉移部分勞動力B(鼓勵農村內部自有的、不擅長從事農業經營的普通剩余勞動力向城市轉移以尋求適宜的勞動機會,這一點說明鄉村振興與城鎮化發展并不沖突)、向城市系統提供生態要素(由農業生產的特性決定)。

最后圖3、圖4中都包含了資本要素,兩幅流程圖中資本要素呈現出環流的特征,這種特征是鄉村發展振興后城市與農村之間理想的交流模式,但是在發展初期,不同流動路徑中資本的含義是存在差異的,需注意區分。

(三)一二三產業融合發展需求

一二三產業融合發展是鄉村振興的過程與目標。由于B、C兩類村莊未來發展振興的方向存在巨大差異,所以這兩類村莊對一二三產業融合發展的需求也存在差異。前述分析中已指明B類村莊未來的發展方向是為我國盡快建成糧食生產功能區、重要農產品生產保護區或特色種養殖產品優勢區而貢獻力量。所以對于B類村莊來講,其一二三產業融合發展的支點為第一產業的發展。但是對于C類村莊來講,其未來的發展方向是開發生態、旅游產品以挖掘其休閑觀光功能和文化體驗功能,其一二三產業融合發展的支點為第三產業。找準兩類村莊的發展支點之后,另外兩個產業的布局應緊緊圍繞支點產業展開。

B類村莊承擔的主要功能是保障國家農牧漁產品安全、有效供給。這類村莊所在區域應更注重優化農業種養殖結構,培育優良的種養殖品種、引進先進的種養殖技術、投入省力化種養機械等,另外還需進一步完善農地產權、價格形成、價格支持、風險防控、耕地保護、環境安全等一系列制度,通過大量資金投入來加強農田水利等基礎設施建設。完善承包地“三權分置”改革,鼓勵流轉土地經營權以達到生產的規模化,支持各類新型經營主體發展多種形式的適度規模經營是發展的主要方向。對于B類村莊來講,其第二產業發展應是在種養殖產品的基礎上延伸農產品深加工鏈條,例如在小麥種植區域布局面粉加工、面點制作、制種等產業;在各種農產品種養殖中心區域布局深加工企業等。第三產業的布局則應主要立足于對種養產品及衍生產品提供產品銷售、品牌推廣等方面的服務,可以通過建立完備的物流體系,運用互聯網+等模式建立產地、加工地與需求市場的直接對接。需要指出,伴隨一二三產業融合發展,當B類村莊有能力提供充足的就業機會時,勞動力B從農村向城市的轉移程度將可能大幅降低。當這類勞動力有更多就業機會和選擇時,他們可以在對比各項條件之后自由地決定留在鄉村還是去往城市。

C類村莊以旅游產業為主的服務業為發展支點和起點。這類村莊發展過程是鄉村價值被重新審視的過程,鄉村可能不再只是單一從事農業生產的地方,它們還可能兼具重要的生態涵養功能、令人向往的休閑觀光功能和獨具魅力的文化體驗功能。雖然完善承包地“三權分置”等改革對這類村莊的發展同樣重要,但是對于這類村莊而言更重要的是思考怎樣將田園變成公園,農房變成客房,勞作變體驗,最終將鄉村優美的環境、青山綠水、良好的生態等城市稀缺資源開發轉換為能夠為農民帶來收益的資產。為使支點產業更具特色和吸引力,對于C類村莊而言,其第一產業發展的重點應是在因地制宜布局特色林果等產業的基礎上栽植奇花異草以滿足人們對美的向往;第二產業發展的重點應是布局一些地方特色產品(包括傳統服飾,剪紙、刺繡、泥人等手工藝品或特色林果產品等)的開放式加工基地(兼具生產與觀賞的功能)。

在詳細闡述了B、C兩類村莊在發展振興過程中對精英人物、城鄉要素流動、一二三產業融合發展方面的需求及可能存在的差異之后。筆者認為除了重視兩類村莊發展方面的需求差異之外,兩類村莊對基礎設施建設等方面的投入需求是同樣迫切的。資源要素半徑得以延伸的前提是建設與之匹配的基礎設施,通達的道路、暢通的網絡、衛生的廁所等基礎設施對村莊發展振興的意義并不亞于一個布局良好的產業體系。

四、政策建議

基于本文的研究,主要從三個方面提出政策建議:首先,在進一步探討鄉村振興的具體實施辦法時,研究者與制度設計者應在深刻理解村莊異質性特征的基礎上分類制定差異化的鄉村振興策略。例如在B類村莊需要晾曬場時,C類村莊可能需要停車場;而當B類村莊需要加工廠時,C類村莊可能更需要“游樂場”。其次,從城鄉融合發展的視角來看,鄉村因可以為城市系統提供支持與補充的要素而改變了其被動的要素輸出地位,獲得與城市平等對話與交流的機會,所以鄉村的振興與發展的基礎應該為,立足鄉村自有的能夠為城市系統提供支持與補充的資源要素,充分發揮其資源優勢、挖掘資源潛力、提升資源價值;最后,在具體實施鄉村振興戰略時應該達成一種共識,鄉村振興必須要在區域資源稟賦的基礎上因地制宜布局。需明確并不是所有村莊都肩負著保障糧食安全的功能,也不必把所有村莊都保留成寄托鄉愁的模樣,鄉村振興應該保障我們既有“大糧倉”“小菜籃”,又有“后花園”。

作者簡介:鄭風田,中國人民大學農業與農村發展學院教授,國家發展與戰略研究院研究員;楊慧蓮,中國人民大學農業與農村發展學院博士研究生

中國鄉村發現網轉自:《新疆師范大學學報》2019年第1期

(掃一掃,更多精彩內容!)